Sejarah Ibu Kota Negara: Simbol Representasi Bangsa yang Cenderung Elitis

Ibu kota simbol kedaulatan dan instrumen pembangun bangsa. Ia pusat kekuatan politik dan tempat lahirnya budaya kota. Ada tren nama ibu kota menjadi nama bangsa atau sebaliknya. Masyarakat pendukungnya sejak dulu elitis.

Nusantara. Nama yang disematkan pada ibu kota baru Indonesia ini mengundang pro dan kontra. Tudingan mengecilkan arti Nusantara sama kuatnya dengan dukungan atas pemberian nama itu untuk IKN di Kalimantan Timur. Merujuk pada kecenderungan yang terjadi di dunia, pemberian nama ibu kota serupa dengan nama bangsa ternyata telah menjadi praktik umum.

Vadim Rossam dalam bukunya Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation (2017), mengajak melihat Aljir di Aljazair, Tunis di Tunisia, Kota Meksiko di Meksiko, Kota Guatemala di Guatemala, San Salvador di El Salvador, juga Brasilia di Brasil. Hitler disebut pernah berencana menamai ibu kota baru menggantikan Berlin di Jerman menjadi Germania.

Selain itu, walau banyak pula ibu kota berbeda dari nama negara, penyebutan ibu kota sering mewakili seluruh bangsa. ”Washington telah memutuskan menarik pasukan Amerika Serikat dari Afganistan” atau ”Jakarta mengecam kekejian terhadap bangsa Palestina” menjadi ungkapan biasa menunjukkan sikap negara atas suatu hal.

Di dunia kuno dulu, dikenal bangsa besar seperti Akkadia, Babilonia, Baktria, dan Roma yang semuanya dinamai menurut nama ibu kotanya. Yang menarik, jika negara-negara kuno dikenal dengan nama ibu kotanya, tren ini berbalik di zaman modern. Kini, banyak ibu kota diberi nama sesuai nama negara atau bangsanya.

Ibu kota berhak mewakili keseluruhan negara karena ia memang istimewa, berbeda dengan kota-kota lain, bahkan jika kota lain lebih besar dan lebih kaya. Sejak awal, lokasinya dipilih secara seksama mempertimbangkan banyak hal, ada perencanaan dan undang-undang khusus, serta dibangun dengan menghadirkan simbol bangsa melalui bangunan-bangunan fisik. Semua itu diramu agar mampu menjamin ibu kota secara sah dan meyakinkan memiliki status dan fungsi spesialnya.

Baca juga : Tren Kota Baru, Produk Komersial yang Melawan Urbanisasi

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F02%2F13%2Ffdf69b7e-d373-45f7-8ee0-802bf172ffd6_jpg.jpg)

Warga berkeliling Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Di masa lalu, ketika banyak kerajaan maupun kekaisaran berkuasa di muka Bumi, simbol bangsa di pusat-pusat pemerintahan erat terkait dengan kepercayaan atau agama yang dianut pemimpin kala itu dan mayoritas masyarakatnya. Jejaknya masih terlihat sampai saat ini, termasuk di Indonesia.

Antropolog Clifford Geertz mempaparkan, pusat pemerintahan kerajaan di bawah pengaruh Hindu di abad ke-13 dan ke-14 di Indonesia dibangun sebagai perwujudan mikrosmos atau tatanan alam semesta dalam skala kecil. Mulai dari istana, singgasana, bangunan di penjuru empat mata angin, dan semua detail fisik ibu kota mencerminkan kekuasaan raja yang terkait langsung dengan kekuataan maha dahsyat yang tak terlihat.

Ibu kota yang sarat simbol relijius untuk legitimasi kekuasaan di masa lalu digadang-gadang demi membumikan sistem sosial politik maupun kehidupan sosial masyarakat sempurna yang selama ini ada dalam imaji. Pada kenyataannya, hal itu sering terhenti dalam tataran utopia semata.

Mengutip pendapat Terence McGee, Rossam menuliskan bahwa ibu kota nasional masa kini sebagai “pusat kultus modern” dengan perannya sebagai teater simbolis nasionalisme.

Di masa yang lebih modern, utopia itu coba dikikis menjadi lebih realistis apalagi ketika unsur keagamaan makin memudar pengaruhnya. Walakin, tetap ada upaya mewujudkan kehidupan mendekati sempurna impian suatu bangsa dalam wujud fisik ibu kotanya.

Rossman menyatakan, ibu kota memiliki dua sisi, outward capitals atau menjadi wajah bangsa kepada dunia luar dan inward capitals yang berarti menjadi jantung negara. Melanjutkan metafora itu, umumnya ibu kota membentuk kerangka negara, sedangkan kota-kota utama lain sebagai tulang punggungnya.

Baca juga : Ibu Kota Baru untuk Siapa?

Fungsi ibu kota itu, menurut Rossam, tecermin pula dalam arti katanya. Dalam bahasa Inggris, capital city berakar dari kata ”caput” dalam bahasa Latin yang berarti kepala. Pemaknaan lain dari bahasa yang lain lagi, dapat pula berarti otak, tetapi bisa juga wajah maupun jantung atau hati. Selain itu, dalam bahasa Rusia, ibu kota disebut ”stolitsa” yang bisa diartikan sebagai meja atau takhta, tempat kekuasan tertinggi berada.

Tanpa ibu kota, kerajaan atau negara dapat dikatakan mati. Tak heran dalam setiap peperangan, pihak yang dapat menaklukkan ibu kota negara lain dapat dipastikan menjadi pemenang.

Kendaraan melewati Perempatan Tugu, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/12/2020). Yogyakarta adalah salah satu kota tua dengan jejak Kerajaan Mataram Islam yang kental.

Fungsi penting ibu kota

Pendapat sejarawan Andreas W Daum, yang dikutip dalam buku Rossam, menyebutkan fungsi terpenting ibu kota yang meliputi administrasi, integrasi, performatif atau simbolisasi, serta pelestarian monumen budaya, sejarah, dan nilai budaya bangsa.

Fungsi integratif mencakup kemampuan ibu kota menangkap dan mewujudkan unsur-unsur dan aspek persatuan nasional. Persatuan ini sering kali merupakan hasil kompromi bersama. Dalam menjalankan fungsi performatifnya, ibu kota menjadi tempat perayaan nasional, prosesi melibat massa besar, parade, rapat umum, dan acara lain yang dinilai dapat menyatukan bangsa. Kegiatan tersebut pada dasarnya mewujudkan klaim identitas nasional menjadi kenyataan.

Berhubungan erat dengan fungsi performatif, fungsi simbolik paling baik direfleksikan dalam arsitektur dan simbol otoritas di ibu kota baru. Dari sisi pembangunan untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, ibu kota menjadi laboratorium visual imajinasi nasional. Ia muncul sebagai model baru lokalisasi kekuasaan, aliansi bangsa, kota, dan kekuatan politik.

Baca juga : Pembangunan Perkotaan Menyimpang Gara-gara Korupsi

Banyak orang dari berbagai daerah bahkan negara lain tersedot dan masuk dalam kelompok-kelompok pemutar roda fungsi dan simbol negara di ibu kota. Ada yang bekerja di instansi pemerintah, menjadi pejabat, pemimpin tertinggi, organisasi di luar pemerintah, perwakilan rakyat, dan banyak lagi lainnya. Banyak orang berlomba masuk dan merebut posisi dan status di ibu kota, karena hierarki tertinggi warga kota ada di sana. Ada kebanggaan atau kehormatan yang tersemat ketika masuk jajaran warga ibu kota, karena merasa bukan lagi sebagai warga kota biasa.

Pada akhirnya, kebanggaan menjadi warga kota, meskipun itu bukan ibu kota, menjalar ke kawasan lain. Apa yang terjadi di ibu kota, baik maupun buruk gaya hidup masyarakatnya hingga gaya para politisinya, diduplikasi di kota lain.

Mengutip pendapat Terence McGee, Rossam menuliskan bahwa ibu kota nasional masa kini sebagai ”pusat kultus modern” dengan perannya sebagai teater simbolis nasionalisme. Konsep kewarganegaraan yang erat dengan nasionalisme pun berakar dari status yang disematkan pada warga kota, terutama ibu kota atau pusat kekuasaan politik tertinggi berada. Para elit pemimpin negeri, penguasa, dan pemilik modal menjadi tokoh-tokoh sentral yang dari tangan mereka berbagai kebijakan ditelurkan memengaruhi nasib seluruh bangsa.

Lanskap pusat wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019). Penajam Paser Utara dan Samboja akan menjadi bagian dari ibukota baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Di Eropa, ibu kota modern itu bersemi sejak pertengahan abad ke-17 yang diawali saat bangsa-bangsa di sana bersepakat mengakhiri perang 30 tahun. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perdamaian Westphalia, merujuk pada nama daerah di Jerman tempat terciptanya kesepakatan antarperwakilan bangsa Eropa.

Rossam menjelaskan, kesepakatan tersebut menjadi tonggak sejarah bernegara modern di Eropa yang memegang prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Selain itu, ada prinsip setara di depan hukum bagi setiap negara dan dilarang mengintervensi urusan internal negara lain.

Walau bukan satu-satunya pemicu, doktrin Westphalia mendorong pembangunan bangsa Eropa. Memilih dan membangun ibu kota negara untuk merepresentasikan ciri khas keunggulan bangsa, harga diri, dan kesetaraan dengan yang lain, menjadi bagian dari upaya meneguhkan posisi tiap negara di Benua Biru itu.

Di luar urusan fisik menata kota, diciptakan pula undang-undang yang mengatur kewenangan legislatif, eksekutif, ketertiban masyarakat, semua yang dibutuhkan untuk hidup berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Jika pun masih menganut sistem monarki, tetapi sistem demokrasi makin mendominasi banyak sisi kehidupan negara-negara di Eropa. Sayangnya, di luar benuanya, mereka masih sulit menghargai kedaulatan bangsa lain dengan terus melanggengkan diri sebagai pelaku kolonialisme.

Meskipun demikian, tren menjadi negara berdaulat mau tak mau tetap merembes ke luar Eropa. Pada abad-abad selanjutnya, keinginan menjadi merdeka menghinggapi seluruh bangsa di dunia.

Baca juga : Gelak Tawa “Don’t Look Up” Membangunkan Akal Sehat

Di abad 20, ada lembaran sejarah baru. David LA Gordon dalam bagian awal buku Capital Cities in the Twentieth Century menyebut, pada tahun 1900 hanya ada sekitar 40 negara bangsa yang memiliki ibu kota. Selanjutnya, kekaisaran bertumbangan, bangsa-bangsa memerdekakan diri dari penjajah, dan banyak disintegrasi maupun fragmentasi lain sebagai dampak Perang Dunia I dan PD II serta dinamika lain hingga 1990an. Banyaknya negara merdeka itu diikuti kemunculan ibu kota-ibu kota baru yang mekar berlipat ganda.

”Pada tahun 2000, sudah ada lebih dari dua ratus ibu kota di dunia,” tulis Gordon.

Demam relokasi

Kemerdekaan tersebut direngkuh dalam kondisi negara yang babak belur penuh trauma dan loyalitas pada bangsanya sendiri yang menipis. Itu karena puluhan hingga ratusan tahun berada di bawah kaki bangsa lain. Secara fisik, tatanan kota-kota negara baru ini jauh dari ideal. Orang Eropa, menurut Rossam, melihat sebagian besar negara baru, bahkan negara-negara baru di Eropa Timur, belum berkembang menjadi bangsa yang utuh.

Mengutip pendapat peneliti lain, yaitu Schatz, Rossam menyatakan, demi menjadi bangsa yang utuh, negara-negara baru pasca-kolonial cenderung menciptakan ibu kota nasional karena ibu kota eksisting dinilai terlalu sarat jejak dan pengaruh penjajah. Namun, acuan mereka membangun ibu kota baru tetaplan ibu kota dari negeri penjajah mereka di Eropa.

Peter Hall memaparkan hasil risetnya yang tertuang dalam artikel di buku Capital Cities in the Twentieth Century, yang menunjukkan bahwa selama hampir 50 tahun terakhir, lebih dari selusin negara di Amerika Selatan dan Afrika telah merencanakan relokasi ibu kota atau telah mendirikan ibu kota yang sama sekali baru dengan gaya Washington (Amerika Serikat) atau Canberra (Australia), di kawasan yang hijau dengan ditopang kawasan kota kecil yang telah ada sebelumnya.

Rossam menambah daftar rencana maupun realisasi relokasi ibu kota baru yang juga merebak di Asia, termasuk Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, sudah ada Malaysia yang membangun Putrajaya juga Myanmar yang membangun Naypyidaw. Indonesia kini hampir pasti menyusul dua tetangganya itu.

Baca juga : Menengok Banjir Jakarta dan Mimpi Aman Berenang di Ciliwung

Alasannya beragam dan selalu melibatkan motif politik, tetapi inefisiensi ibu kota lama disebut sebagai salah satu alasan kuat untuk relokasi. Hall melihat inefisiensi ibu kota lama dan beberapa alasan lain memang logis untuk mendorong pemindahan ibu kota. Akan tetapi, banyak pula yang menurutnya terlalu ambisius, khususnya jika diperhitungkan dengan sumber daya keuangan dan organisasi yang tersedia. Kebijakan berlatar sikap ambisius ini berpotensi menuai banyak rintangan yang mengarah ke kegagalan atau efek samping yang kurang baik bagi seluruh negeri.

Selain biaya dan gangguan, ada dua alasan lain mengapa pemindahan ibu kota harus berhati-hati. Merujuk riset Jean Gottmann, Hall mengatakan ibu kota sering bertindak sebagai engsel pemersatu berbagai wilayah negara. Suatu ibu kota eksisting yang telah berfungsi dalam jangka waktu lama, ketika dicopot fungsi utamanya akan berpotensi menimbulkan gesekan antardaerah. Terlebih lagi, kekuatan politik yang lama bercokol di ibu kota lawas tidak sepenuhnya dapat bermigrasi dan terwadahi di tempat baru dan berpotensi menciptakan friksi antarelit.

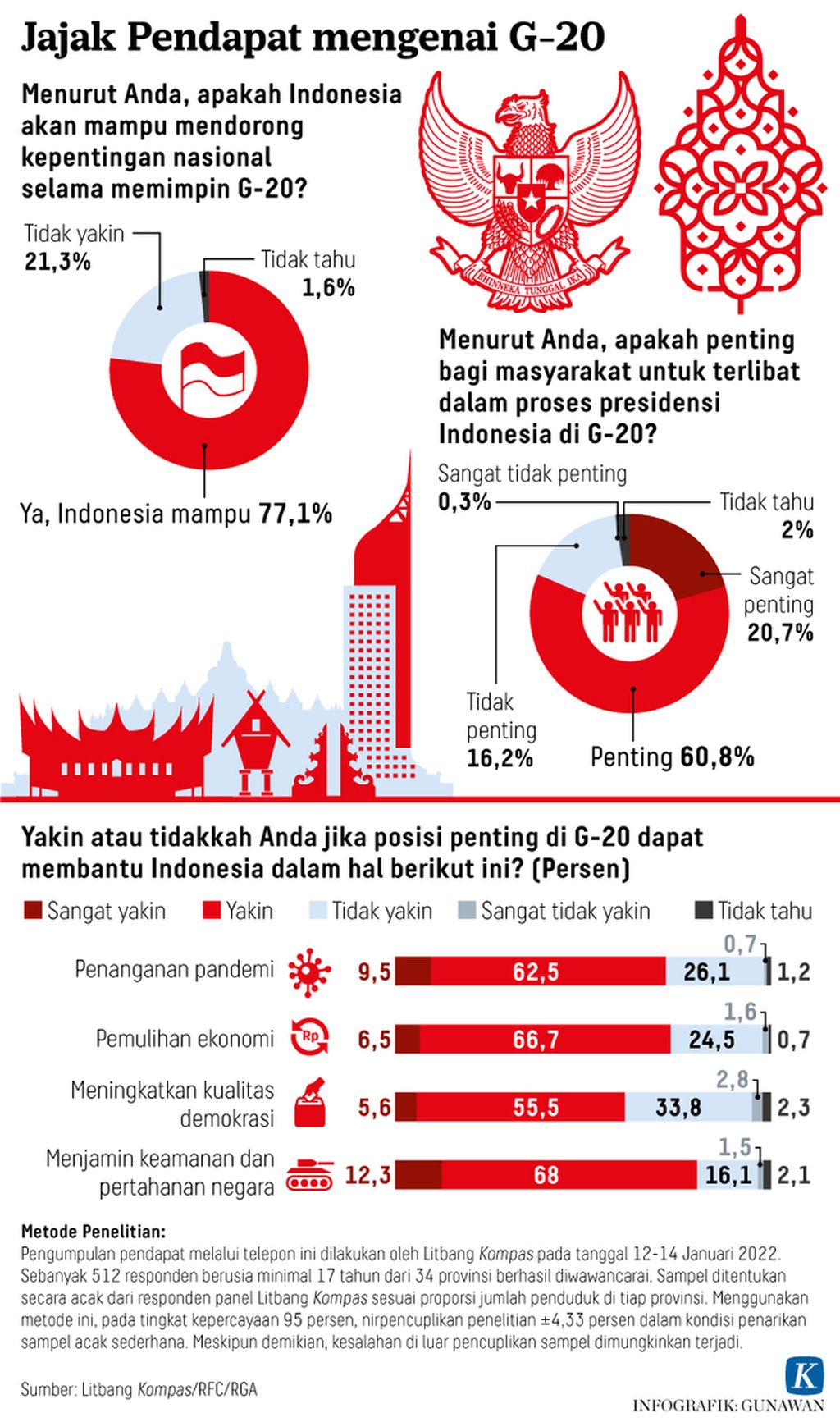

Infografik halaman 1 survei. Jajak Pendapat mengenai G-20 oleh Litbang Kompas

Alasan lainnya adalah bahwa kota-kota, tak hanya kota besar dunia, kini semakin bersaing satu sama lain untuk menarik aktivitas global tingkat atas, mengakses modal transnasional, dan menarik populasi elit. Perpindahan ibu kota akan menambah sengit persaingan itu dan dapat mengecilkan peluang kota lain untuk berkembang menjadi lebih baik.

Oleh karena fakta ini, selain tetap ada yang memilih merelokasi ibu kotanya dengan berbagai alasan pembenar, banyak pemerintah nasional cenderung tidak menyetujui langkah pemindahan ibu kota. Rencana relokasi London sebagai ibu kota Inggris, misalnya, selalu terhenti dalam tataran diskusi.

Namun, apa pun pilihannya, perencanaan yang baik dan desentralisasi peran kota-kota untuk pemerataan pertumbuhan kawasan menjadi kunci. Selain detil dasar aturan, ada kebutuhan mendengarkan dan merangkul aspirasi publik karena kehidupan merekalah yang nanti langsung terdampak atas kebijakan pemindahan ibu kota.

Baca juga : Catatan Urban