Sejarah Peristiwa Mei 1998: Titik Nol Reformasi Indonesia

Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga mundurnya Presiden ke-2 RI Presiden Soeharto adalah realitas sejarah yang mengiringi akhir era Orde Baru.

Seorang mahasiswa tergeletak di tepi jalan saat terjadi kerusuhan menyusul demonstrasi mahasiswa di depan Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, 12 Mei 1998.

Gelombang unjuk rasa 12 Mei 1998 menandai era reformasi yang berujung tragedi. Peristiwa ini menyisakan beban sejarah. Meski sudah lewat dua dekade, kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) termasuk orang hilang, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan masih belum menemukan titik terang.

Setidaknya ada enam agenda reformasi. Keenam agenda itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya, amendemen UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi, hapuskan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam buku Peter Kasenda, Hari-Hari Terakhir Orde Baru, 2015, disebutkan kejatuhan Soeharto setelah 32 tahun disebabkan oleh gerakan mahasiswa, tekanan kapitalisme global, konspirasi dan perpecahan di elite penguasa, serta mundurnya 14 menteri.

Peristiwa Mei 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah Panjang Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik nol perbaikan demokrasi dan kebebasan berpendapat yang “terbungkam” selama 32 tahun.

/https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FFC-07901-I-16-SAB002-scaled-e1620992052896.jpg)

Massa merusak Ruang pajang mobil Timor yang terletak di Jl Urip Sumoharjo, Yogyakarta saat kerusuhan Mei 1998.

Krisis Ekonomi

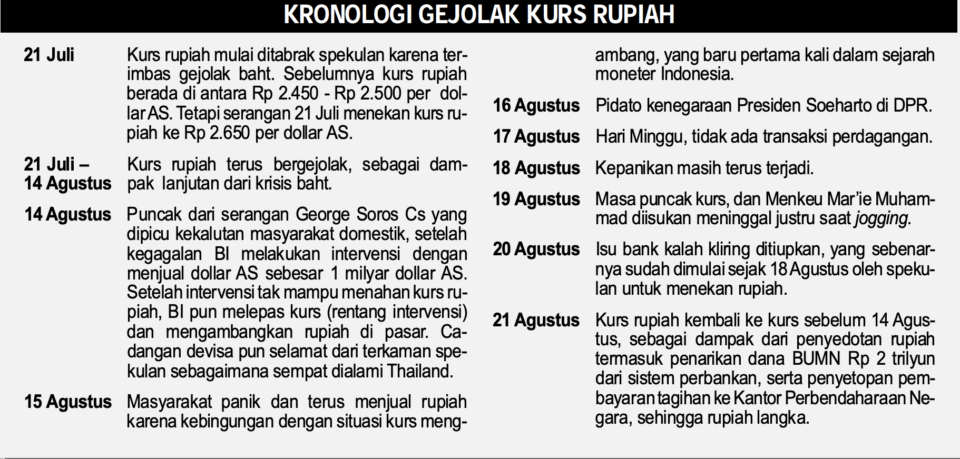

Peristiwa Mei 1998 berawal dari krisis ekonomi akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 8 Juli 1997. Penurunan nilai tukar menjadi efek domino, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Ketika krisis keuangan terjadi di Thailand sekitar Bulan Mei 1997, pemerintah sangat yakin bahwa krisis baht tidak akan berpengaruh terhadap rupiah. Kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kondisi utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Dilihat dari struktur utang luar negeri negara ASEAN yang tercatat pada akhir tahun 1996, utang luar negeri pemerintah Indonesia mencapai 109,3 miliar dollar AS atau 48 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Angka ini jauh lebih besar daripada pemerintah Thailand yang mencapai 76,5 miliar dollar AS atau 43 persen dari GDP.

Pada tahun 1998 tanda-tanda krisis ekonomi tampak jelas ketika perekonomian Indonesia mulai goyah dan tidak mampu mengatasi krisis moneter (keuangan). Akibat krisis ini sebanyak 786 pengembang anggota Real Estate Indonesia tumbang mengakibatkan berbagai proyek strategis mengalami penundaan.

Krisis ekonomi semakin terasa dampaknya di masyarakat setelah terjadi pengetatan kebijakan keuangan. Sistem ekonomi Indonesia kewalahan dan sebanyak 16 bank harus dilikuidasi. Morat-maritnya perekonomian berdampak terhadap naiknya harga-harga bahan pokok makanan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri yang memicu terjadinya kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Michel Camdessus menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan bantuan di Jalan Cendana, 15 Januari 1998.

Untuk menyelamatkan perekonomiannya Indonesia meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 1997. Pinjaman angsuran pertama senilai tiga miliar dollar AS turun pada November 1997 beserta paket program pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF. Kepercayaan pasar dan dunia terus merosot, mengakibatkan kesepakatan itu ditegaskan dalam nota kesepakatan (letter of intent) yang ditandatangani Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, 15 Januari 1998.

Penandatanganan kesepakatan dengan IMF belum menyelesaikan persoalan ekonomi. IMF terkesan menunda pencairan bantuan kepada pemerintah RI. Pencairan pinjaman angsuran kedua senilai tiga miliar dollar AS pertengahan Maret 1998 diundur karena Indonesia dinilai belum melaksanakan reformasi.

Pengamat Ekonomi Rizal Ramli, Didiek Rachbini dan Pengusaha Probosutedjo di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) pada 16 Februari 1998 menyatakan, apa yang dikehendaki IMF di Indonesia tidak jelas. IMF menuntut macam-macam tapi pencairan dana bantuan yang dijanjikan sangat lamban.

Pencairan pinjaman untuk Indonesia yang terkesan lamban bukan tanpa alasan. Amerika Serikat meminta IMF untuk menunda pencairan ke Indonesia untuk melindungi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia.

Dengan mengangkat isu-isu seperti pelanggaran HAM, penculikan para aktivis, dan operasi militer di Aceh, Irian Jaya, dan Timor-Timur, Amerika Serikat berharap sistem ekonomi dan politik Indonesia lebih transparan dan efisien. Dalam konteks ini Soeharto dipandang sebagai hambatan karena cenderung memproteksi keluarga dan orang-orang terdekatnya secara berlebihan (Peter Kasenda, Hari-Hari Terakhir Orde Baru, 2015).

Gejolak rupiah tahun 1997, KOMPAS, 22 Agustus 1997, halaman 1

Saat Presiden Soeharto berkuasa tercatat tiga kerusuhan terjadi di ibu kota pada 1974, 1996, dan 1998. Dua peristiwa sebelum Mei 1998 adalah Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 ketika PM Jepang berkunjung ke Jakarta, dan Peristiwa 27 Juli 1996 ketika terjadi perpecahan Partai Demokrasi Indonesia.

Catatan ini menjadikan Jakarta sebagai ibu kota paling sering dilanda kerusuhan di Asia Tenggara pada masa pemerintahan Orde Baru. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta memiliki pola sama, berawal dari pusat kota sebagai simbol kekuasaan, menjalar ke tempat politis yang simbolis seperti jalan protokol. Khusus peristiwa 1998 sedikit berbeda karena menjalar hingga ke semua kotamadya dan wilayah pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Sejumlah Kerusuhan Menjelang Reformasi

Sumber: Dirangkum dari buku Hari-Hari Terakhir Orde Baru, Litbang Kompas/IGP

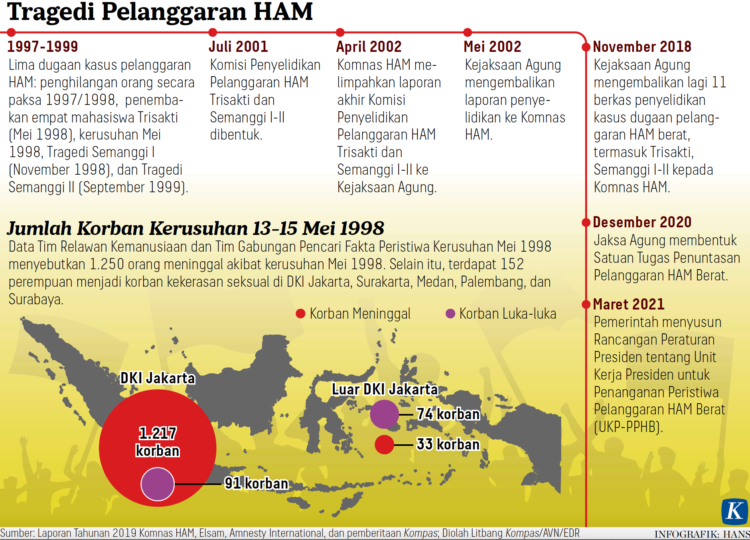

Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan pemberitaan Kompas, 18 Mei 1998, kerugian fisik yang terjadi akibat kerusuhan dalam dua hari antara 13-14 Mei di Jakarta, sekitar Rp 2,5 triliun.

Kerusuhan tersebut merusak 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal/plaza, 1.604 toko, 45 bengkel, 2 kecamatan, 11 polsek, 383 kantor swasta, 65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bus kota dan metromini, 1.119 mobil, 821 motor, 486 rambu lalu lintas, 11 taman, 18 pagar, 1.026 rumah penduduk dan gereja. Selain itu korban meninggal di DKI Jakarta mencapai 288 orang, dan 101 korban luka-luka.

Jumlah korban tewas di setiap wilayah berbeda-beda dengan kisaran mencapai lebih dari seribu jiwa. Sebagian besar hangus terpanggang di kebakaran kantor dan pusat perbelanjaan.

Baca juga: Hari-Hari Mencekam Kerusuhan Mei 1998

Munculnya kerusuhan dalam waktu serentak merupakaan sejarah baru dalam kerusuhan Indonesia. Pola ini menimbulkan dugaan adanya provokator yang terlibat secara terencana. Secara khusus, pada kerusuhan 13-15 Mei 1998, etnis Tionghoa menjadi sasaran perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Data Tim Relawan Kemanusiaan dan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 menyebutkan 1.250 orang meninggal akibat kerusuhan Mei 1998. Selain itu, terdapat 152 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di DKI Jakarta, Surakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya.

Baca juga: Pemerintah Kaji Pemilahan Kasus untuk Penyelesaian Non-yudisial

KOMPAS, 10 Mei 2021

Gerakan Mahasiswa

Peran gerakan mahasiswa cukup besar dalam menggulingkan rezim Orde Baru. Berbagai aksi mengkritik pemerintah mencapai puncaknya dengan peristiwa mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR pada 18 Mei 1998.

Awalnya gerakan mahasiswa sempat diragukan. Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai mahasiswa kurang peka terhadap krisis ekonomi dan politik yang terjadi. Ini disebabkan oleh depolitisasi mahasiswa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir.

Meski demikian masih ada pengecualian, seperti Senat Mahasiswa UGM yang mengadakan referendum soal pencalonan presiden. Hal itu bisa terjadi karena ada faktor-faktor di luar kampus yang ikut mempengaruhi, seperti kebebasan ilmiah, berorganisasi dan ruang gerak bagi aktivitas intelektual di Yogyakarta, cenderung lebih longgar (Kompas, 14/1/1998).

Gerakan mahasiswa tercatat dimulai sejak pertengahan 1997 saat krisis ekonomi melanda. Jauh sebelum isu reformasi populer, hampir tiap minggu mahasiswa ITB menggelar mimbar bebas di Kampus Ganesha. Mahasiswa ITB menggelar berbagai model aksi, mulai dari pidato-pidato hingga pertunjukan teaterikal.

Aksi mahasiswa ITB paling fenomenal terjadi 10 Maret 1998. Mereka mengadakan “sidang umum tandingan” ketika para wakil rakyat menyatakan menerima pidato pertanggungjawaban Presiden di Senayan. Sidang tandingan para mahasiswa ITB berbeda dengah hasil di Senayan. Mereka mengambil kesimpulan: menolak pertanggungjawaban Presiden.

Aksi ini bagai virus yang menjalar cepat ke berbagai kampus di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Meski menyebabkan terjadinya bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat keamanan di sejumlah wilayah, aksi-aksi mahasiswa menjelma menjadi fenomena politik paling mempesona di awal tahun 1998.

Aksi-aksi mahasiswa 1998 dinilai berbeda dengan aksi mahasiswa tahun 1966. Perbedaan tersebut terletak pada kejelasan visi perjuangan dan sifat kemurnian gerakan yang independen tanpa dimotori pihak-pihak tertentu.

Fenomena menarik lainnya, aksi mahasiswa justru mendapat dukungan dari pihak kampus yang selama Orde Baru menjadi alat pembatas ruang politik mahasiswa. Dalam aksi yang digelar mahasiswa UI pada Maret 1998, beberapa Guru Besar, bahkan mantan Rektor UI, Prof Mahar Mardjono, tampak berbaur dengan mahasiswa.

Sebelumnya, pada tanggal 5 dan 11 Februari 1998, para mahasiswa UGM mampu menghadirkan mahasiswa se-Yogyakarta sampai 30.000 orang. Dalam aksi itu turut hadir mantan Rektor UGM, Prof Dr Teuku Jacob, mantan Rektor UNS Prof Dr Koento Wibisono, dan sejumlah dosen terkemuka antara lain seperti Dr Amien Rais, Dr Riswanda Imawan, dan Dr Afan Gaffar.

Baca juga: Sebaran Lokasi Tragedi Mei 1998

Mahasiswa se-Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan Presiden Soeharto mundur.

Momen-momen menentukan gerakan mahasiswa dimulai pada aksi damai ribuan mahasiswa Universitas Trisakti di dalam kampus pada 12 Mei 1998. Aksi yang direncanakan berlanjut di Gedung MPR/DPR berubah di depan kantor Walikota Jakarta Barat akibat dihadang aparat.

Aksi berlangsung tenang hingga para mahasiswa diusulkan kembali ke dalam kampus. Saat mahasiswa membubarkan diri, terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Situasi tegang, mahasiswa lari menyelamatkan diri ke dalam gedung-gedung di kampus. Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata dilemparkan ke dalam kampus.

Baca juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Menolak untuk Menyerah

Korban berjatuhan, empat mahasiswa Trisakti tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Sementara korban luka berat di bawa ke RS Sumber Waras. Gugurnya mahasiswa Trisakti ini menyusul Moses Gatutkaca yang tewas dengan kepala luka dalam unjuk rasa di UGM Yogyakarta pada 8 Mei 1998.

Tragedi Trisakti berdarah ini memicu kemarahan dan solidaritas mahasiswa. Pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di Jabotabek memadati pelataran gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menuntut agar Sidang Istimewa segera dilaksanakan secepat mungkin.

Baca juga: Penuhi Keadilan Korban Pelanggaran HAM 1998

KOMPAS, 22 Mei 1998

Akhir Orde Baru

Pada 11 Maret 1998 Soeharto diambil sumpah untuk kembali menjabat sebagai presiden periode 1998-2003. Peristiwa ini menutup spekulasi dari pesan-pesan tersirat Soeharto seperti usia lanjut, kultus individu, maupun lengser keprabon madeg pandhito sebuah ungkapan turun tahta dari kekuasaan dalam istilah Jawa.

Masa bakti Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya ini hanya berlangsung singkat kurang dari 80 hari setelah mendapat tekanan besar dari berbagai pihak. Hari-hari menjelang mundurnya Presiden Soeharto dimulai sejak kunjungan selama sepekan ke Mesir untuk menghadiri KTT G-15 pada 9 Mei 1998.

Selama pergi, berbagai peristiwa besar terjadi dimulai dari penembakan empat mahasiswa Trisakti disusul oleh kerusuhan sosial yang melanda Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Pada 13 Mei 1998, di hadapan masyarakat Indonesia di Kairo, Presiden menyatakan “jika rakyat sudah tidak menghendaki, ya silakan.” Dia tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan senjata.

Baca juga: Ibu Korban Pelanggaran HAM Mei 1998 Menuntut Keadilan

Kondisi tanah air yang genting membuat Soeharto mempercepat kepulanganya pada 15 Mei 1998. Melalui Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Presiden Soeharto menyatakan tidak pernah menyatakan siap mundur. Tetapi jika masyarakat tidak percaya lagi, Presiden Soeharto akan lengser keprabon.

Setelah mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR Soeharto sempat berdialog dengan tokoh-tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Nadjib, KH Alie Yafie, Malik Fajar, Soemarsono, KH Cholil Baidowi, Ahmad Bagja, dan KH Ma’ruf Amien. Dalam pertemuan 19 Mei 1998 itu ia menyatakan akan tetap menjabat sebagai presiden sampai pemilu dipercepat dan berjanji tidak akan bersedia dipilih kembali. Soeharto juga akan melakukan reshuffle kabinetnya.

Baca juga: Maaf, Negara Belum Hadir Sepenuhnya

/https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FHAMENGKU-BUWONO-X-scaled-e1620992278966.jpg)

Sultan Hamengku Buwono X, di depan hampir sejuta warga Yogyakarta dan sekitarnya pada 20 Mei 1998, membacakan maklumat yang isinya mengajak masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia mendukung Gerakan Reformasi. Pembacaan maklumat Sultan HB X itu dilakukan di depan Pagelaran Keraton, Yogyakarta. Hadir pula Paku Alam VIII.

Suasana semakin panas ketika mahasiswa dan rakyat turun ke jalan di berbagai kota pada 20 Mei 1998. Sekitar 500.000 massa memadati alun-alun utara Kraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap berdiri di barisan depan Bersama rakyat untuk memperjuangkan reformasi. Sementara itu 50.000 mahasiswa masih menduduki Gedung MPR/DPR di Jakarta.

Presiden Soeharto semakin terdesak setelah 14 menteri bidang Ekuin yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita selaku Menko Ekuin/Kepala Bappenas mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas dan menyatakan pengunduran diri dari kabinet dalam bentuk surat. Pada 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, Soeharto menyatakan mundur. Pernyataan ini sekaligus menutup era Orde Baru dan membuka tirai era reformasi melalui masa pemerintahan transisi.

Baca juga: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masih Tak Tentu

Dalam kesaksian BJ Habibie, saat dilantik sebagai presiden baru Ia “dibiarkan” tanpa disapa oleh Soeharto meski sudah mengejar dari Cendana sampai Istana Merdeka. “Presiden Soeharto, manusia yang sangat saya hormati, cintai, dan kagumi, ternyata menganggap saya seperti tidak pernah ada..” (LITBANG KOMPAS)