Desakota, Potensi yang Masih Terabaikan

Desakota adalah ciri khas perkotaan Indonesia. Berkat pemekaran kota tak beraturan, banyak perdesaan terdampak dan terkurung di tengah kawasan urban. Dibutuhkan intervensi agar desakota membawa kota jadi berkelanjutan.

Bak film, visual kota yang berkembang tak beraturan tertangkap kaca jendela di kanan dan kiri jalan bebas hambatan dari Jakarta ke arah Banten awal pekan ini. Dalam jarak 10-20 kilometer keluar dari Ibu Kota, gedung-gedung tinggi tiba-tiba berganti perumahan atau kompleks pabrik. Salah satu gerbang tol bersebelahan dengan sawah yang diimpit permukiman. Tak jauh dari sana, ada mal besar di tengah kompleks permukiman.

Sekitar empat dekade lalu, pemandangan serupa membuat Terence McGee menyadari, kawasan perkotaan di Indonesia memang berbeda dengan di Eropa atau Amerika.

Ahli tata kota dari University of British Columbia Vancouver, Kanada, yang akrab disebut Terry McGee itu pun mempelajari keunikan perkotaan di Indonesia. Ia mendapati kekhasan yang sama ternyata ditemui di semua negara Asia Tenggara, selain Singapura dan Brunei Darussalam. Meskipun tidak sekuat di Asia Tenggara, jejak yang mirip terendus di Jepang dan China.

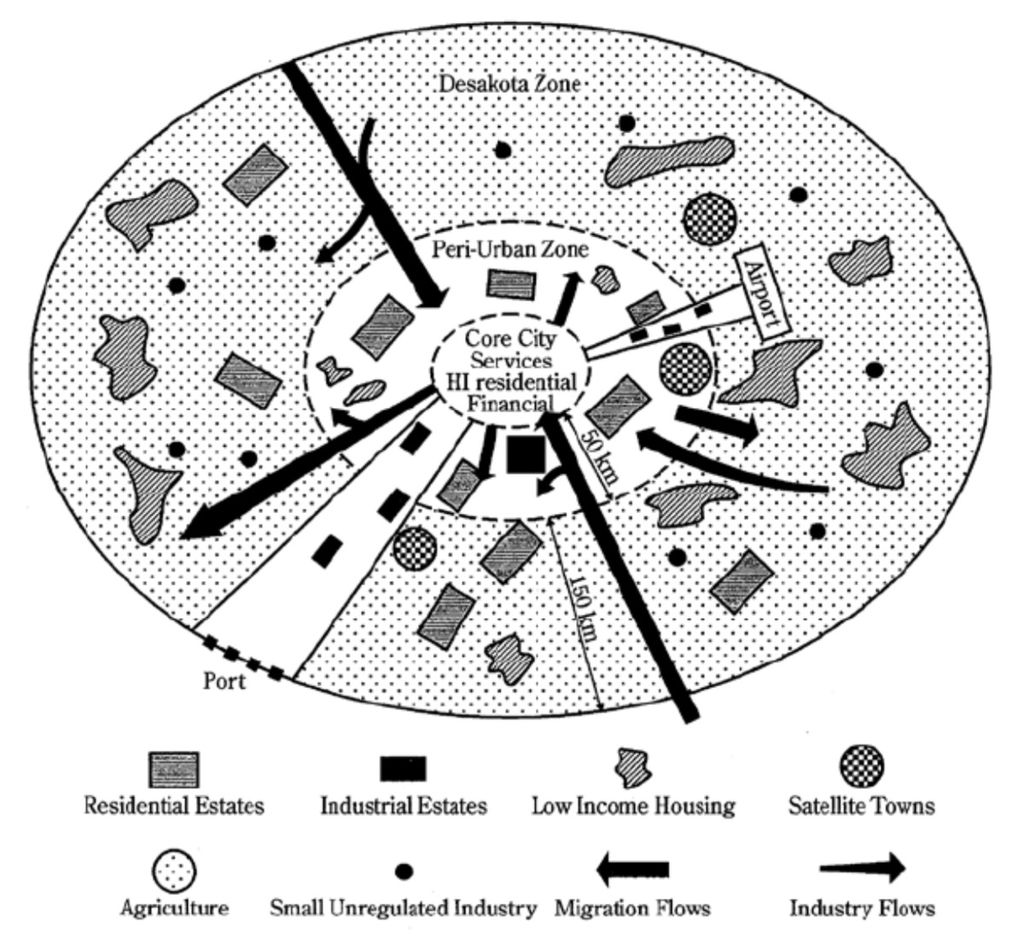

Pada awal 1989, McGee menelurkan istilah ”kotadesasi” yang kemudian menjadi ”desakota” untuk menyebut kawasan-kawasan yang terkurung ekspansi pertumbuhan kota di Asia Tenggara. Wilayah desakota masih dilekati unsur perdesaan, seperti kegiatan pertanian. Namun, ciri kota sudah pula menempel erat, di antaranya berpenduduk padat dan sebagian besar penduduk siap menjadi tenaga kerja urban atau di bidang selain pertanian.

Baca juga : Pelonggaran Menyingkap Wajah Kota-kota yang Kepayahan

Dalam jurnal-jurnalnya yang diterbitkan Researchgate sejak empat dekade lalu, McGee banyak meriset kota-kota di Asia, termasuk Asia Tenggara. Ia menyatakan, proses perluasan kota yang tidak beraturan disebabkan minimnya perencanaan pengembangan kota berorientasi pada masa depan yang lebih baik.

Padahal, sedari awal, pembangunan perkotaan telah melibatkan alokasi modal pemerintah dan swasta dengan jumlah tak sedikit. Investasi pemerintah dan swasta lebih untuk memfasilitasi pertumbuhan industri, kompleks perumahan, kota-kota baru, jalan raya, bandara internasional, dan pelabuhan peti kemas demi menarik pemodal global.

Konsep desakota oleh Terry McGee diambil dari jurnal The Spatiality of Urbanization: The Policy Challenges of Mega-Urban and Desakota Regions of Southeast Asia” di Researchgate.

Sayangnya, banyak investasi pemerintah dan swasta difokuskan pada area tertentu di kota-kota inti ataupun di wilayah aglomerasi. Wilayah di antara kawasan-kawasan sasaran pembangunan dibiarkan tak tersentuh penataan.

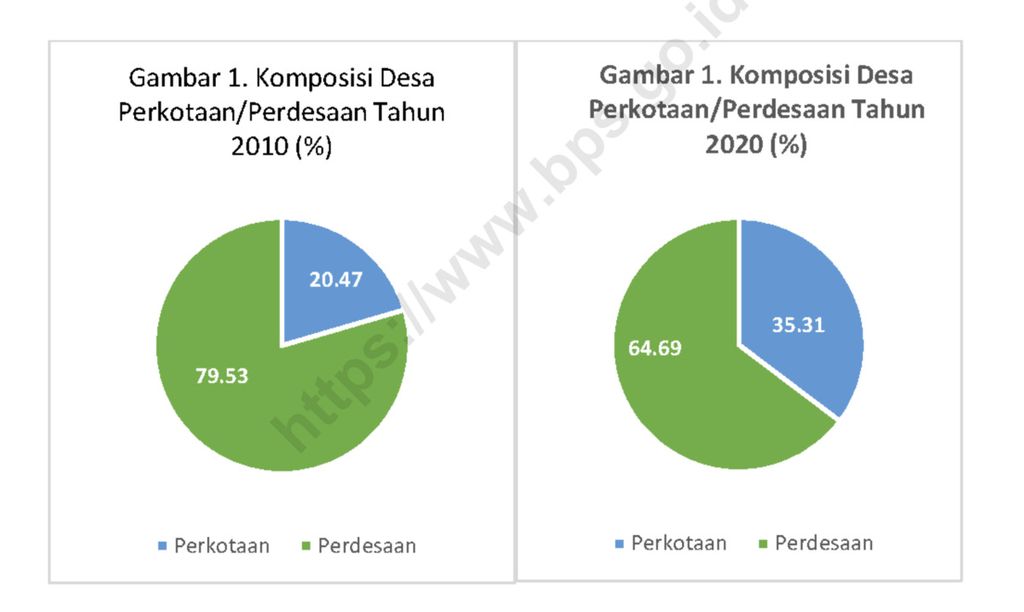

Badan Pusat Statistik (BPS) turut menangkap fenomena desa-desa yang telah luntur tergerus urbanisasi. Sejak 1961 secara berkala tiap 10 tahun, BPS memperbarui klasifikasi perdesaan menjadi desa perdesaan dan desa perkotaan.

Menurut BPS, desa adalah tingkat wilayah administrasi terkecil di Indonesia dan setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, ataupun lingkungannya sendiri. Desa tidak luput dari perubahan dan perubahan tersebut yang kelak menentukan apakah tetap sebagai perdesaan atau desa perkotaan.

Klasifikasi desa ditentukan tiga faktor, yaitu kepadatan penduduk per kilometer persegi, persentase keluarga pertanian, dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan. Pada Sensus Penduduk 2020, akses ke fasilitas perkotaan yang dihitung adalah sekolah setingkat taman kanak-kanak sampai menengah atas, pasar, pertokoan, rumah sakit, bioskop/tempat karaoke/salon/biliar/diskotek/pub, persentase keluarga yang memiliki telepon kabel/internet, dan persentase keluarga pengguna listrik.

McGee juga menyadari bahwa ketergantungan warga di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada kendaraan bermotor pribadi tidak lepas dari jeratan industri otomotif melalui iklan dan penciptaan kebutuhan untuk memiliki mobil atau sepeda motor.

Perbandingan antara desa perdesaan dan desa perkotaan tahun 2010 dan 2020 sesuai laporan ”Klasifikasi Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan di Indonesia 2020”, Buku 2 Jawa, oleh Badan Pusat Statistik.

Dari penilaian berdasarkan ketiga faktor itu, jika diperoleh angka di bawah 9 berarti dikategorikan desa perdesaan. Jika mendapat skor di atas 9, maka masuk desa perkotaan. Hasilnya, pada 2020, dari 83.771 desa di Indonesia, sebanyak 35,31 persen atau 29.640 desa adalah desa perkotaan. Pada 2010, desa perkotaan hanya 20,47 persen.

Khusus di Pulau Jawa, desa perkotaan pada 2020 naik hingga 28,49 persen. Di DKI Jakarta, sudah 100 persen kawasan perdesaannya adalah desa perkotaan, bahkan yang berada di Kepulauan Seribu. Sementara di sekitar Ibu Kota, Bodetabek memiliki di atas 90 persen desa perkotaan.

Jumlah desa perkotaan yang terus bertambah hingga 75 persen dalam kurun 10 tahun secara kasatmata turut menambah beban kawasan perkotaan karena tidak dibarengi penambahan infrastruktur kunci.

Infrastruktur kunci yang dimaksud adalah kelompok jalan, pelayanan transportasi publik, pengelolaan air (mencakup air bersih, air limbah, dan manajemen sungai serta saluran air lainnya), manajemen limbah (khususnya limbah padat, termasuk sampah rumah tangga hingga industri), bangunan dan fasilitas publik, serta produksi dan distribusi energi (di antaranya listrik dan bahan bakar minyak). Yang masuk dalam radar indikator BPS tak sampai separuh dari infrastruktur kunci yang dibutuhkan.

Baca juga : Air Tanah Solusi Krisis Air Bersih Perkotaan

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F04%2F08%2Fa819d70e-c7a0-445e-9047-469ff128f98a_jpg.jpg)

Seorang petani di sawah garapannya di sekitar Maja, Kabupaten Lebak, Banten, Senin (4/4/2022). Sawah ini berada di tengah perkampungan, di sisi jalan utama penghubung ke ruas tol dan arah Kabupaten Tangerang. Tak jauh dari sawah ini muncul kawasan permukiman yang dikelola pengembang swasta besar.

Dari sisi infrastruktur jalan dan sistem transportasi publik, secara kasatmata di seputar Jabodetabek saja tak terpenuhi. Coba saja berkeliling di pelosok Tangerang Raya, Bogor Raya, dan Bekasi Raya. Mudah ditemui akses jalan kecil dan rusak dilewati sepeda, sepeda motor, mobil pribadi, sampai truk bertonase besar.

Pada saat aktivitas publik telah nyaris kembali seperti sebelum pandemi Covid-19, kemacetan tidak hanya terjadi di ruas utama di pusat kota, tetapi hingga ke jalan-jalan di permukiman. Ini belum bicara isu sampah, banjir, dan kurangnya pasokan air bersih.

Kondisi tersebut telah menjadi kekhawatiran McGee sejak beberapa tahun silam. Ia melihat kebijakan pemerintah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak mendahulukan pemenuhan infrastruktur dasar. Untuk mobilitas, misalnya, masih dominan bersandar pada kendaraan bermotor pribadi dan berbasis jalan raya.

Angkutan orang ataupun barang yang berbasis jalan raya, apalagi kendaraan bermotor pribadi, menurut McGee, selalu membutuhkan banyak ruang. Seiring jumlah penduduk bertambah dan aktivitas ekonomi berlipat ganda, seberapa pun akses ditambah dengan ruas tol berbayar yang disediakan tidak akan pernah mencukupi kenaikan kebutuhan akan jalan. Selain itu, masih dibutuhkan ruang penyimpanan atau tempat parkir dan garasi, ruang perawatan berkala, dan infrastruktur sosial lainnya.

McGee juga menyadari bahwa ketergantungan warga di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada kendaraan bermotor pribadi tidak lepas dari jeratan industri otomotif melalui iklan dan penciptaan kebutuhan untuk memiliki mobil atau sepeda motor. Produksi mobil dalam negeri acap kali diembuskan dengan dibungkus nasionalisme. Kenyataannya, pertumbuhan industri mobil dalam negeri sering kali adalah perpanjangan tangan perusahaan asing yang juga strategi untuk makin mengikat pasar nasional.

Baca juga : Pekerja Perkotaan, Antara Paksaan Mundur dan Revolusi ”Kerah Baru”

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F19%2Fb2b753f5-7d8e-42c2-85cb-8f45db132dc7_jpg.jpg)

Warga memanfaatkan lalu lintas yang macet untuk meminta sumbangan kepada pengemudi di Jalan Husein Sastranegara, Benda, Kota Tangerang, Banten, Rabu (19/1/2022).

Berdasar uraian McGee, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia harus terus didesak agar melihat lagi pentingnya membangun jaringan layanan transportasi publik. Mengacu pada negara-negara ataupun kota-kota maju lainnya di dunia, diperlukan keberpihakan dan keberanian mengalokasikan pendanaan besar untuk mengembangkan jaringan kereta api komuter ataupun bus perkotaan yang terintegrasi dengan angkutan kota-desakota.

Untuk wilayah desakota atau desa perkotaan, pada 2009, McGee memperbarui pemikiran dan risetnya. Ia tahu sebagian kritikus meyakini desakota hanya fenomena sementara yang akan hilang seiring masifnya pembangunan. Namun, pada abad ke-21 ini, ketika kesadaran untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan menguat, banyak pula yang menganggap desakota berguna untuk menginformasikan banyak gagasan tentang kota berketahanan.

Pendapat terakhir dinilai positif dan bisa dilakukan. Desakota bukan sekadar kawasan yang menunggu antrean untuk disulap menjadi tutupan bangunan beton perumahan atau pusat industri. Namun, sangat bisa dipetakan dan dipertahankan dengan memperkuat peruntukannya sebagai kawasan hijau produktif megaurban, terutama untuk memasok bahan pangan, seperti beras, sayur-mayur, dan peternakan.

Desa perkotaan juga dapat menjadi bagian dari instrumen pengendalian banjir dan sumber air bersih. Hal ini bisa dilakukan dengan revitalisasi sungai dan sistem perairan serta menambah embung atau area tangkapan air di tiap area desakota.

Baca juga : Sepiring Nasi untuk Kota yang Selalu Lapar

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F04%2F08%2F4af20769-e4fe-4be0-807f-84b889e1bf55_jpg.jpg)

Situ yang dipertahankan di tengah perumahan besutan pengembang swasta di Maja, Lebak, Banten, Senin (4/4/2022).

Untuk mewujudkannya tidak mudah karena pengelola kota atau kawasan aglomerasi dituntut mampu bekerja sama. Dukungan pusat tidak bisa dibantah lagi harus ada. Kedua pihak perlu mengembangkan sistem tata kelola dan manajemen yang efektif untuk wilayah megaurban, termasuk mencakup desakota ataupun periurbannya.

Sistem kelola yang baik akan membawa wilayah megaurban mampu beradaptasi dengan kerusakan lingkungan dan persaingan ekonomi global. Bersamaan dengan itu, megaurban dapat menjadi layak huni, menyediakan lapangan kerja layak, infrastruktur layanan publik memadai, dan kebijakan jaminan sosial yang baik.

Dari banyak sisi, Asia Tenggara dengan Indonesia di dalamnya telah lama dikenal sebagai kawasan dengan beragam budaya, sistem politik, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Negara-negara beserta kawasan urbannya berada pada lintasan urbanisasi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran semua pihak internal terkait untuk bersepakat menentukan, merancang, dan mengelola kota sesuai tuntutan zaman.

Baca juga : Catatan Urban