Kolaborasi EBT dan Nuklir Menuju Emisi Nol Dunia

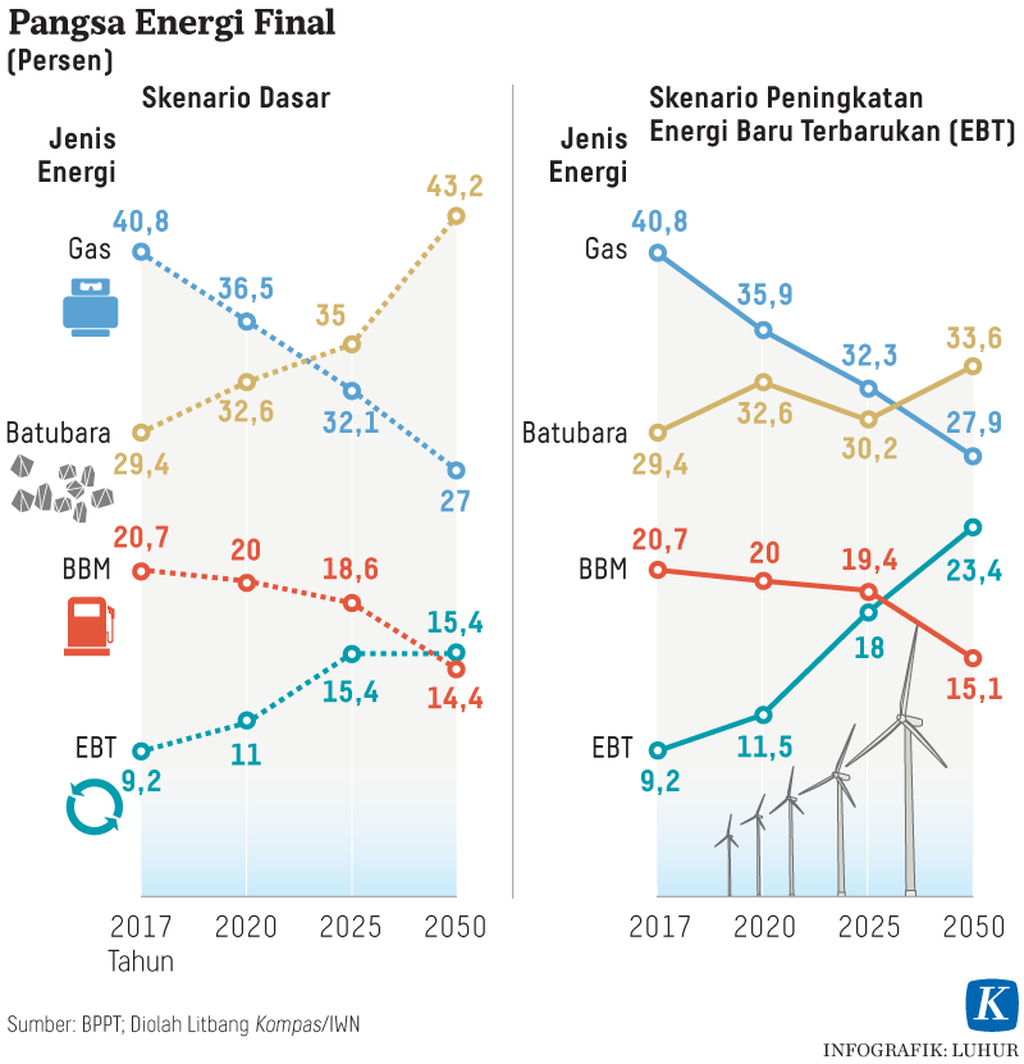

Menuju pembangunan rendah emisi karbon 2050, pembangkitan energi listrik di belahan dunia akan bertansisi. Beralih menggunakan sumber pembangkitan energi baru terbarukan dengan tenaga surya, angin, dan air.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Perusahaan Energi Listrik Tokyo Fukushima Daiichi dilihat dari kota Futaba, Perfektur Fukushima, Jepang.

Guna menuju pembangunan rendah emisi karbon tahun 2050, sejumlah pembangkitan energi listrik di sebagian besar belahan dunia akan bertansisi. Menggeser pembangkitan fosil dengan pembangkitan dari sumber energi baru terbarukan atau EBT yang ramah lingkungan. Sebagian besar negara di dunia akan beralih menggunakan sumber pembangkitan EBT, terutama dari tenaga surya, angin, dan air.

Kapasitas terpasang pembangkitan listrik dari sumber tersebut diperkirakan meningkat lebih dari 10 kali lipatnya dari kondisi terpasang tahun 2020. Terutama untuk jenis PLTS solar photovoltaic dan kincir angin.

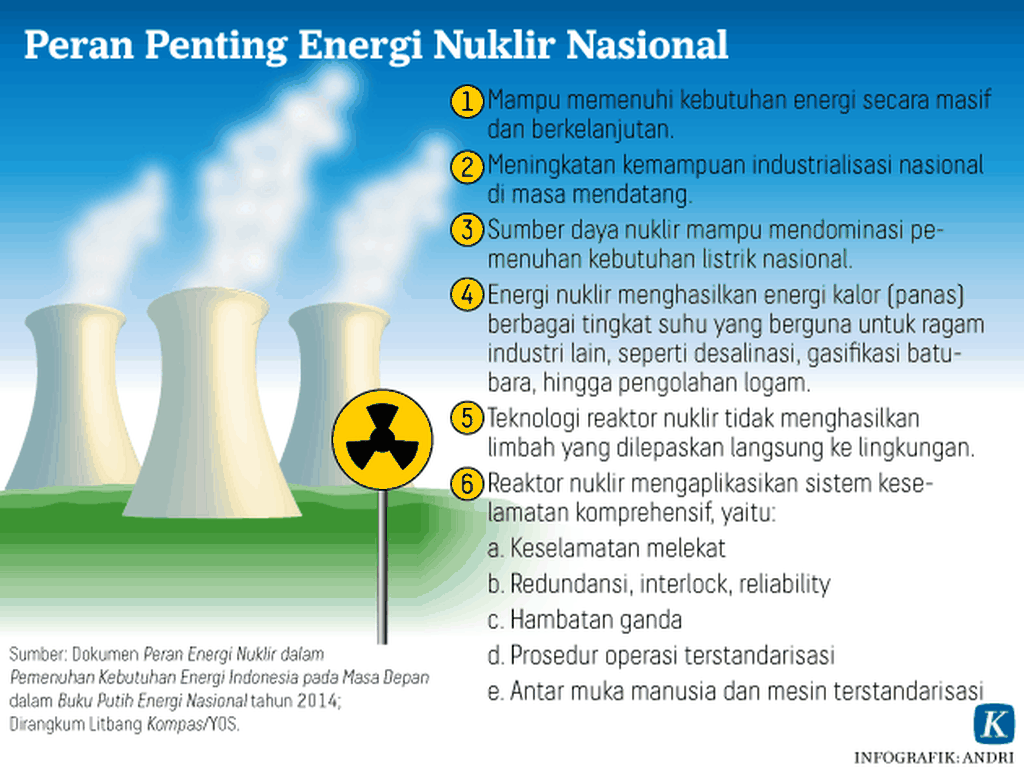

Uniknya, di tengah tren pembangkitan EBT yang kian populer itu, pembangkitan nuklir juga diperkirakan akan terus bertambah produksi energinya hingga tahun 2050 nanti. EBT dan nuklir saling berkolaborasi menuju zero emission.

Berdasarkan laporan ”Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector” yang diterbitkan International Energy Agency (IEA), memperkirakan kapasitas terpasang PLTN akan terus meningkat.

Pada 2020, kapasitas listrik dari nuklir di dunia mencapai besaran 415 GW. Pada 2030 diperkirakan kapasitasnya bertambah sekitar 24 persen menjadi sekitar 515 GW. Pada 2050, melonjak lagi sekitar 1,5 kali lipatnya menjadi 812 GW.

Kapasitas pembangkitan nuklir ini pada 2030 dan 2050 hanya mengusai sekitar 2-3 persen pembangkitan energi listrik yang ada di seluruh dunia. Besaran ini relatif sangat kecil secara global. Meskipun demikian, nuklir memiliki keandalan pasokan energi yang tergolong tinggi di dunia.

Dengan share kapasitas yang relatif kecil itu, ternyata semua reaktor nuklir mampu menghasilkan suplai energi hingga kisaran 8-10 persen kebutuhan listrik dunia. Artinya, nuklir mampu menghasilkan output energi yang besar meskipun dengan kapasitas yang kecil.

Kapasitas faktor atau daya mampu yang dihasilkan PLTN tersebut sangat tinggi dan terbesar di antara pembangkit lainnya. Rata-rata di sejumlah negara, seperti Amerika, Uni Eropa, China, dan India, besaran kapasitas faktor pada 2020 berkisar 70-90 persen dari daya maksimal.

Baca juga : Komitmen Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Besaran ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan pembangkit jenis lainnya. Pembangkit batubara berkisar 20-60 persen; pembangkit gas 40-55 persen; Solar PV tidak lebih dari 21 persen; dan pembangkit tenaga listrik dari angin berkisar 25-42 persen.

Meskipun memiliki daya mampu yang besar, biaya operasi dan perawatan PLTN dan sekaligus biaya bahan bakar serta emisi yang dihasilkannya jauh lebih rendah dari pembangkitan fosil.

Seorang wanita mengambil gambar di bagian bawah sistem radar over-the-horizon (OTH) yang dibangun Soviet Duga-1 di dekat Chernobyl selama kunjungan pada, Sabtu (24/4/2021). Peringatan ke-35 dari bencana nuklir terburuk di dunia diperingati di negara bekas Soviet pada 26 April 2021.

Biayanya berkisar 25-30 dollar AS/MWh atau lebih murah dari biaya PLTU dan PLTG yang rata-rata berkisar 35-90 dollar AS/MWh. Hanya saja, bila dibandingkan dengan pembangkitan EBT, biaya PLTN lebih mahal.

Biaya operasional pembangkitan EBT rata-rata kurang dari 25 dollar AS/MWh. Jadi, biaya perawatan reaktor nuklir berada di level menengah di antara pembangkitan fosil dan EBT.

Perbedaan biaya tersebut menyebabkan levelised cost of electricity (LCOE) atau rata-rata biaya pada nilai saat ini dari pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh suatu aset selama masa pakainya menjadi tinggi.

Namun, posisinya tetap sama, yakni LCOE PLTN berada di antara pembangkitan fosil dan EBT. Dengan kata lain, PLTN sangat kompetitif bila dibandingkan dengan pembangkit fosil dalam segi pembiayaan operasional hingga masa dekomisioning.

Salah satu kendala utama dalam pengembangan PLTN secara global adalah biaya investasi pada masa awal. Di sejumlah negara, nilai biaya modanya bervariasi. Di negara maju, seperti Amerika dan Uni Eropa, setidaknya mencapai dari 5.000 dollar AS/kW (kilowatt).

Untuk emerging country, seperti China dan India, biaya modalnya jauh lebih rendah sekitar 2.800 dollar AS/kW. Biaya modal pembangunan PLTN di sejumlah negara ini merupakan yang terbesar di antara semua jenis pembangkitan di negara bersangkutan.

Nilainya berkali lipat dari biaya modal pembangkit fosil ataupun EBT yang umumnya tidak lebih dari 3.000 dollar AS/kW. Nilainya akan sangat timpang bila dibandingkan dengan biaya modal pembangkitan solar PV yang rata-rata tidak lebih dari 1.000 dollar AS/kW.

Besarnya biaya investasi PLTN tersebut salah satunya karena syarat standar keselamatan yang tinggi dari regulator. Konstruksi reaktor harus kokoh dan aman serta berteknologi mutakhir yang berbiaya mahal.

Padi Rojolele Srinuk hasil pengembangan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dari padi lokal Rojolele asal Klaten. Varietas ini memiliki keunggulan masa tanam yang lebih pendek dari indukannya.

Besarnya biaya investasi awal dan juga biaya operasional yang relatif besar dari PLTN tersebut sejatinya sebanding dengan kualitas produksi energi yang dihasilkan.

Memiliki daya mampu yang besar serta bebas emisi. Oleh sebab itu, menurut IEA, pada masa transisi menuju net zero emission pada tahun 2050, pembangkit rendah karbon, seperti PLTA dan PLTN, sangat dibutuhkan untuk menopang keberhasilan target reduksi emisi itu. Kedua jenis pembangkit ini memiliki stabilitas sistem kelistrikan sangat baik yang belum dapat tersaingi oleh pembangkit EBT jenis lainnya.

Dengan memiliki PLTN, upaya mereduksi emisi GRK menjadi relatif lebih mudah. Negara bersangkutan dapat secara perlahan-lahan mengurangi operasional pembangkitan energi fosil dan menggantikannya dengan pembangkit EBT yang lebih ramah lingkungan.

Pada masa transisi ini, PLTN memiliki peranan vital untuk menjaga pasokan energi tetap stabil kepada semua konsumen, baik itu sektor rumah tangga, industri, maupun jasa.

Salah satu negara yang sudah merasakan dampak positif reduksi emisi dari PLTN adalah Amerika. Kementerian Energi Amerika pada Maret 2021 merilis laporan bahwa nuklir adalah sumber energi bersih terbesar di AS.

Setiap tahun, PLTN di Amerika mampu menghasilkan listrik sekitar 800-an TWh (terawatt hour) atau sekitar 50 persen dari output listrik yang bebas emisi. Emisi yang dapat direduksi mencapai 470 juta ton emisi karbon dioksida (CO2e) per tahun atau setara dengan menghilangkan 100 juta mobil dari jalanan di Amerika.

Manfaat yang besar bagi lingkungan ini mendorong Amerika terus berupaya mengembangkan reaktor pembangkitan nuklir yang baru. Meskipun sudah memiliki 96 unit PLTN berkapasitas 98 MW, negara adikuasa ini sekarang sedang menambah 2 unit reaktor baru berkapasitas2,2 MW.

Baca juga : Mendorong Pembangkitan Energi Panas Bumi

Nuklir dan puncak emisi

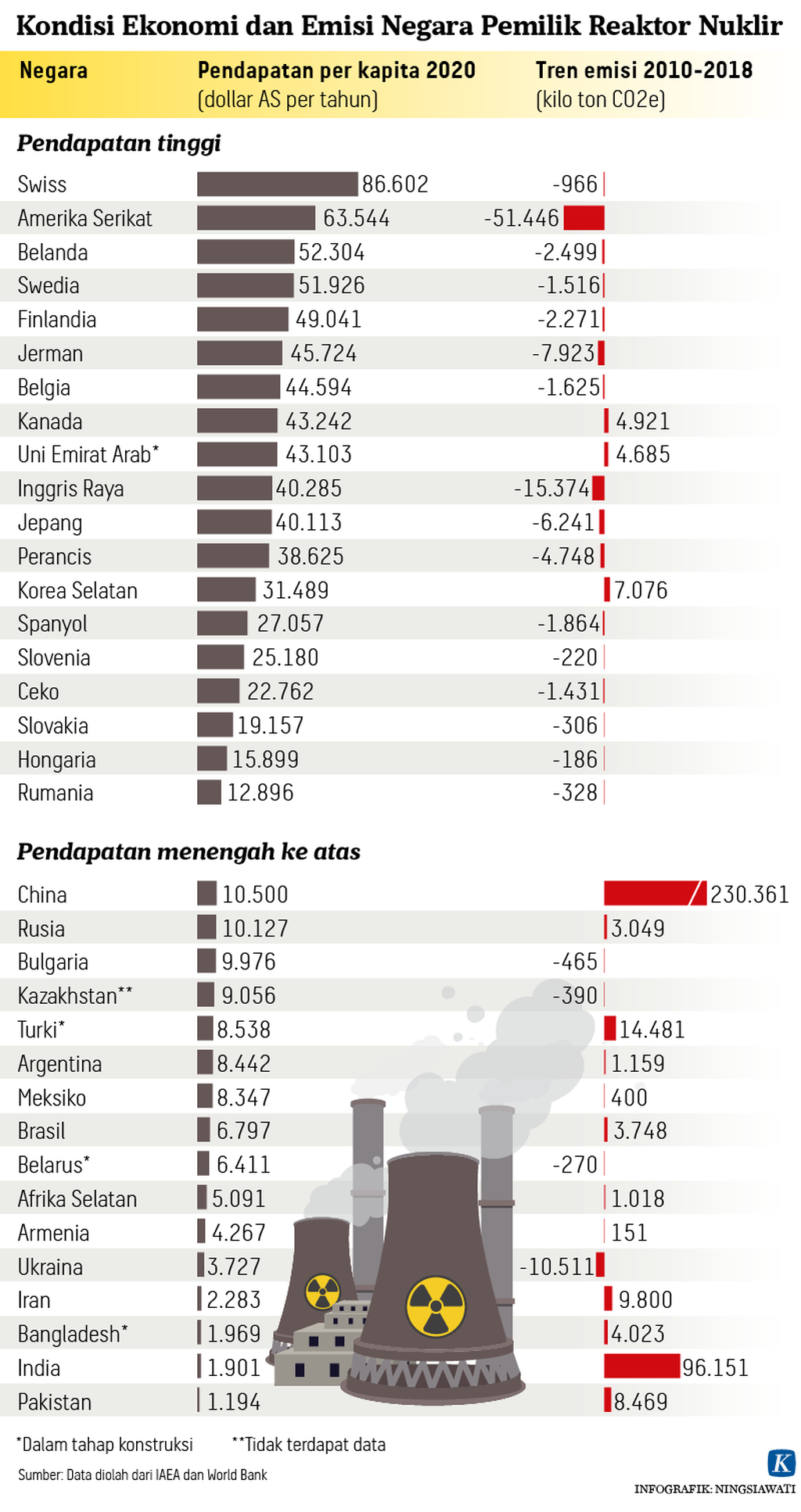

Negara-negara yang memiliki PLTN sebagian besar sudah mencapai puncak emisi gas rumah kaca (GRK) sejak bertahun-tahun silam. Ada pula yang sedang berada pada masa titik kulminasi emisi GRK. Namun, ada juga yang sedang pada masa peningkatan emisi GRK.

Negara yang sudah melewati fase puncak emisi atau sedang berada di titik puncak emisi biasanya adalah negara-negara maju yang memiliki tingkat pendapatan per kapita penduduk yang tergolong tinggi.

Selain itu, kontributor utama pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan biasanya disokong oleh sektor jasa atau sedang berada pada masa transisi dari industri ke jasa.

Untuk negara yang sedang berada dalam tren peningkatan emisi biasanya adalah negara yang sedang giat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor industri.

Pada fase industrialisasi ini, potensi menghasilkan emisi GRK sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, dengan mengembangkan PLTN, harapannya laju emisi dapat diredam.

Berdasarkan pengujian IAEA, emisi yang dihasilkan PLTN hanya berkisar 9-21 gram CO2/kWH. Berbeda jauh dengan pembangkit yang menggunakan energi fosil, seperti batubara, minyak bumi atau solar, dan gas alam yang menghasilkan GRK per kWh listrik sebesar 974 gr CO2; 962 mg SO2; dan 700 mg NOX.

Perbedaan output emisi itu menyebabkan PLTN di seluruh dunia mampu mereduksi CO2 setidaknya mencapai 2 gigaton setahun. Wilayah yang mulai merasakan dampak reduksi emisi nuklir ini sebagian besar adalah negara-negara maju.

Berdasarkan data dari IAEA tahun 2019, setidaknya ada 31 negara yang sudah memiliki reaktor PLTN. Negara tersebut bervariasi kondisi perekonomiannya jika dilihat dari struktur pendapatan per kapita penduduknya.

Dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, harapannya laju emisi dapat diredam.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia berdasarkan pendapatan masyarakat, terdapat empat kategori negara. Low income dengan pendapatan rata-rata per kapita tidak lebih dari 1.035 dollar AS; lower middle income berkisar 1.036 dollar AS - 4.045 dollar AS; upper middle income antara 4.046 dollar AS-12.535 dollar AS; dan high income di atas 12.535 dollar AS per kapita.

Dari 31 negara pemilik reaktor itu, 18 di ataranya atau sekitar 58 persen adalah negara maju. Delapan negara lain atau sekitar 26 persen adalah negara upper middle income. Sisanya, sekitar 16 persen atau sebanyak 5 negara, merupakan negara kelas lower middle income.

Seorang pranata nuklir dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) melakukan pengujian kepadatan serbuk pelet dari uranium untuk dijadikan bahan bakar reaktor nuklir di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (11/9/2019).

Dari rincian tersebut selanjutnya dapat dikategorisasikan menjadi dua kelompok, yakni developed countries atau negara maju berpenghasilan tinggi dan emerging market countries yang kelompok penghasilannya dari tingkat bawah hingga menengah. Negara maju pemilik reaktor nuklir ada 18 negara dan negara emerging market ada 13 negara.

Berdasarkan data emisi GRK dari Bank Dunia pada 2010-2018, mayoritas negara maju pemilik PLTN sebesar 88 persen sudah memasuki fase penurunan emisi GRK. Hanya 2 negara yang masih meningkat jumlah emisinya.

Negara tersebut adalah Kanada dan Korea Selatan. Sebaliknya, untuk negara emerging market hampir semuanya sedang mengalami peningkatan emisi, kecuali Bulgaria dan Ukraina.

Baca juga : Panas Bumi Indonesia Belum Tergarap Baik

Kurva Kuznets

Deskripsi antara pendapatan per kapita dan tren emisi tersebut tampak seperti menggambarkan bentuk kurva lingkungan, The Environmental Kuznets Curve (EKC), yang secara teoritis membahas hubungan antara peningaktan kesejahteraan terhadap kerusakan lingkungan.

EKC memperlihatkan bahwa degradasi lingkungan akan meningkat dengan bertambahnya pendapatan per kapita. Namun, setelah mencapai titik puncak tertentu, degradasi lingkungan akan menurun dan tingkat pendapatan tetap terus naik. Dengan pendapatan yang membaik, ada sebagian dari pendapatan tersebut digunakan untuk memperbaiki lingkungan.

Oleh sebab itu, tidak heran apabila negara-negara maju berpenghasilan tinggi sebagian besar berhasil dalam upaya mereduksi emisi GRK-nya. Bahkan, sebagian besar negara tersebut saat ini kian masif lagi dalam upaya bertransisi menggunakan energi bersih EBT secara totalitas demi menjaga kelestarian lingkungan.

Berbeda halnya dengan negara emerging market yang saat ini berada pada fase yang cenderung boros menggunakan energi fosil guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dampaknya, emisi sedang mengalami fase peningkatan. Hal demikian juga terjadi pada masa lalu negara-negara maju ketika sedang giat merintis kemajuan perekonomian.

Namun, ketika fase kemakmuran sudah tercapai, lambat laun emisi yang dihasilkan direduksi. Bukan mustahil hal ini juga akan terjadi kepada negara-negera emerging market pada masa mendatang.

Melihat adanya tren kemajuan ekonomi dan keberhasilan pengembangan PLTN untuk mereduksi emisi di negara-negara maju, sejumlah negara pada level ekonomi di bawahnya berupaya mengikuti jejak tersebut.

Membangun suplai energi ramah lingkungan dilakukan guna menyokong pembangunan perekonomian berkelanjutan yang tidak merusak alam

Membangun suplai energi ramah lingkungan dilakukan guna menyokong pembangunan perekonomian berkelanjutan yang tidak merusak alam. Bahkan, ada sejumlah negara yang tingkat penghasilan per kapitanya relatif rendah sekalipun berani membangun reaktor nuklir itu.

Negara tersebut adalah India, Pakistan, dan Iran. Ketiga negara ini masuk dalam kelompok emerging market dengan tingkat pendapatan per kapita kurang dari 2.300 dollar AS per tahun berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020.

Tingkat penghasilan tersebut jauh di bawah penghasilan per kapita Indonesia yang sekitar 3.800 dollar AS per tahun. Bahkan, Bangladesh pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah lagi, yakni kurang dari 2.000 dollar AS per tahun. Tentu, pengalaman negara-negara tersebut bisa menjadi acuan bagi Indonesia. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Sinergi dan Kontraproduksi Antara Ekonomi dan Energi