Mengurangi Kesenjangan Pendidikan

Pendidikan yang dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Ilustrasi

”Kami memang tidak sepintar orang Jawa,” ujar banyak guru di daerah Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ujaran serupa konon juga kerap diucapkan oleh guru-guru di daerah terpencil jauh dari Pulau Jawa atau yang disebut daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Para guru tersebut tidak percaya diri karena banyak materi atau pembelajaran yang diminta, berbeda dengan kenyataan hidup mereka sehari-hari. Misalnya mempelajari tari Saman dari Aceh, yang tariannya belum diketahui guru, atau siswa diminta membuat kliping, padahal tidak ada koran yang beredar di desa. Jangankan melihat video di jaringan internet, saluran listrik dan gawai untuk mengaksesnya pun tidak tersedia. Banyak guru tidak paham, apalagi murid-murid mereka.

Cerita tersebut dibagikan oleh aktivis Pendidikan Sokola Institute, yang mengamati pendidikan di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Fadilla Mutiarawati, saat kami membicarakan daruratnya pendidikan di Indonesia, apalagi sering disebut sebagai learning loss, padahal bukan. Dengan kondisi seperti ini, mengapa pemerintah masih memaksakan program pembelajaran terpusat dari Jakarta?

Pentingnya bahasa ibu

Dalam artikelnya di Kompas.id (21/9/2022), Fadilla menekankan pentingnya penggunaan bahasa ibu, terutama bahasa daerah, bagi pembelajaran di daerah-daerah terpencil karena ”Ayat mengenai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada sistem pendidikan nasional… menghilang pada RUU Sisdiknas”. Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas memang rencananya akan menggantikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap sudah kedaluwarsa, tetapi isinya banyak dilanggar oleh Kemendikbudristek, contohnya dengan tidak mengakui pelajaran dalam bahasa daerah.

Baca juga: Hilangnya Hak Memperoleh Pendidikan dalam Bahasa Ibu

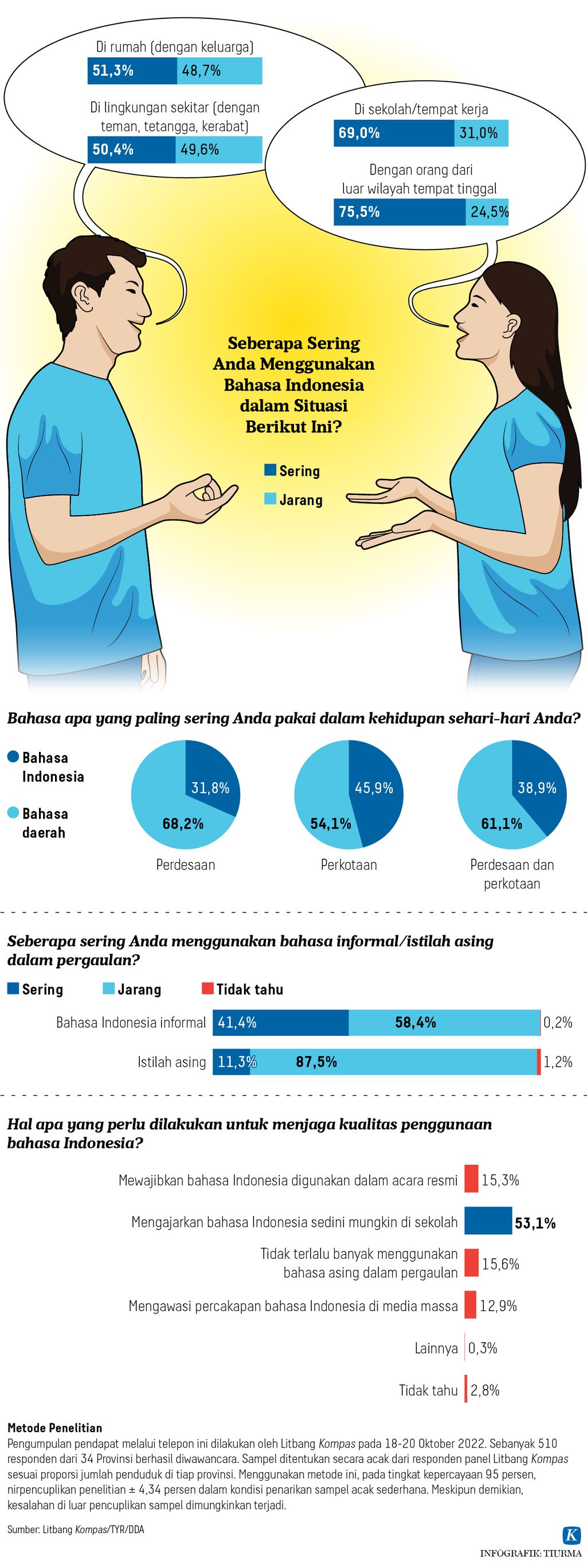

Tragisnya, dari sumber referensi Kemendikbudristek sendiri (Pendidikan di Indonesia, Belajar dari hasil PISA 2018. 2019. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan), disebutkan (hal 32) disebutkan bahwa: ”Pada PISA 2015 ada tren penurunan proporsi siswa penutur bahasa Indonesia. Saat itu, dibandingkan dengan total populasi anak usia 15 tahun, proporsi siswa PISA penutur bahasa Indonesia sebesar 25 persen, sementara pengguna bahasa daerah atau bahasa lain dalam percakapan sehari-hari mencapai 42 persen. Pada PISA 2018, proporsi siswa penutur non bahasa Indonesia meningkat pesat hingga mencapai 59 persen populasi anak usia 15 tahun, sementara siswa penutur bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari hanya 22 persen.”

Berdasarkan informasi tersebut, artinya di tahun 2015, penggunaan bahasa Indonesia hanya 25 persen dan bahasa daerah 42 persen. Di tahun 2018, penggunaan bahasa Indonesia 22 persen, sedangkan penggunaan bahasa daerah naik menjadi 59 persen. Ini menunjukkan bahasa daerah masih dipakai dan harus terus digalakkan dalam lembaga formal pendidikan, tetapi mengapa pemerintah pusat tidak mengacu kepada hasil riset lembaganya sendiri untuk menyusun kebijakan penggunaan bahasa daerah di sekolah?

Ini menyedihkan dan memperlihatkan pembuat kebijakan yang tidak mau membaca temuan berdasarkan fakta (studinya sendiri), masih bersifat top-down, tidak menerima masukan dari akar rumput, apalagi mendengar masukan dari guru-guru di daerah 3T ini.

Mengacu pada PISA

Referensi Pusat Penilaian Pendidikan tersebut, juga acuan naskah akademik RUU Sisdiknas, dinilai mengacu pada PISA, yakni penilaian pendidikan yang dilakukan lembaga ekonomi antarpemerintah negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sudah diketahui secara umum dari banyak laporan bahwa siswa-siswa Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar.

Skor tes PISA siswa Indonesia dalam membaca pun amat rendah, skornya hanya 371, jauh dibandingkan rata-rata skor negara OECD di kisaran 487. Adalah benar bahwa skor rendah ini memprihatinkan (dan kita harus melakukan sesuatu), tetapi seperti ditulis Fadilla, ”PISA tidak mampu mengukur kemahiran anak perempuan Kajang di Sulawesi Selatan yang menenun tope le’leng dengan pewarna dari daun tarung, atau ketepatan anak-anak Rimba di Jambi memasang jerat sesuai dengan morfologi hewan buruan di hutan yang kompleks.” Untuk mewujudkan nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pemeliharaan adat, nilai dan kebiasaan, termasuk bahasa daerah, perlu digalakkan, utamanya dalam pendidikan.

Selain PISA, konsep pendidikan mengacu pada pendidikan ala Barat. Konsep Merdeka Belajar yang diinisiasi pemerintah, misalnya, lebih banyak ditujukan untuk pendidikan tinggi (setidaknya ada empat program Kampus Merdeka), dan bukan untuk memajukan pendidikan dasar. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar 1 pada awalnya pun lebih fokus kepada ujian dan mekanismenya. Padahal, banyak ahli pendidikan, misalnya Yudi Latif (Kompas, 4 Mei 2022), menyatakan pentingnya transformasi pendidikan sebaiknya dimulai sejak pendidikan dini dan dasar. Saya pun setuju dengan pendapat ini, makanya peningkatan kapasitas guru—terutama untuk guru-guru di TK dan SD—amatlah diperlukan.

Baca juga: Rekonstruksi Pendidikan

Peningkatan kapasitas guru pun dilakukan dengan Program Guru Penggerak yang terpusat secara nasional (guru diminta mendaftar langsung ke suatu platform digital) dan tidak sistemis. Artinya, kepala dinas pendidikan di daerah, baik di tingkat kabupaten/kota (di mana desentralisasi dilakukan) maupun tingkat provinsi dilewati!

Jadi, walau banyak guru penggerak yang terbentuk, masih ribuan guru di Indonesia yang tidak terdaftar sebagai guru penggerak. Kita juga tahu bahwa guru memiliki wawasan luas. Namun, apabila lingkungan sekolah dan kepala sekolah tidak mendukung, guru tersebut tidak dapat ”merdeka” untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatnya.

Maka, lebih baik apabila program dilakukan sistematis, secara berkesinambungan juga untuk dinas pendidikan daerah, sekolah, dan kepala sekolah, bukan hanya untuk guru, tanpa mesti dilakukan terpusat dari Jakarta. Budaya daerah akan lebih berdaya apabila Jakarta percaya akan kemampuan daerah-daerah menjalankan pendidikan. Belum lagi program pelatihan Guru Penggerak intinya hanya berisi sosialisasi peraturan belaka, bukan semacam pelatihan pedagogi. Artinya, guru masih diminta mendengarkan paparan daripada mengembangkan pemikirannya sendiri!

Ekosistem pendidikan

Rezim pendidikan saat ini tampaknya senang dengan pengumpulan data. Setelah asesmen, di awal 2022, Kemendikbudristek mengeluarkan ”kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran” dan ditawarkan langsung ke sekolah-sekolah dan guru penggerak. Pihak pemerintah daerah, walaupun tertera, tetapi tidak dijelaskan seperti apa kegiatan yang dapat dilakukan.

Dokumen-dokumen paparan mengenai Sekolah Penggerak atau materi sosialisasi kurikulum ini (sebelumnya juga disebut sebagai Kurikulum Prototipe) ternyata disusun oleh para birokrat di Jakarta—dan bukan guru-guru sekolah (dasar)—yang walaupun berilmu mungkin belum memiliki pengalaman mengajar di depan kelas. Materi kurikulum ini kemudian diinformasikan kepada para sekolah dan guru untuk dijalankan tanpa ada proses uji coba dan umpan balik terlebih dahulu.

Padahal, dalam mengelola pendidikan, lembaga OECD menekankan bahwa tidak ada satu sistem yang benar, yang dipentingkan adalah prosesnya.

Yang juga menyedihkan adalah mata pelajaran yang bersifat ekspresif, seperti musik, seni rupa, pekerjaan tangan, dan olahraga, hanya menjadi mata pelajaran pilihan belaka. Siswa diminta memilih salah satu saja! Ini tentu tidak sejalan dengan niat mengembangkan Profil Pelajar Pancasila, yang berisi pengembangan karakter dan lebih banyak dengan interaksi sosial. Siswa hendaknya tetap menerima semua mata pelajaran musik/menyanyi, menggambar, prakarya, dan olahraga, untuk membuka potensi yang ada, dan mengembangkan kreativitas, interaksi, kerja sama (gotong royong) dan bernalar kritis.

Padahal, dalam mengelola pendidikan, lembaga OECD menekankan bahwa tidak ada satu sistem yang benar, yang dipentingkan adalah prosesnya (OECD, 2016 Governing Education in a complex world). Amat penting adalah ekosistem pendidikan yang terdiri dari guru dan kepala sekolah yang kompeten, adanya kesempatan belajar secara profesional, memiliki tujuan bersama (apa yang akan dituju/aims dan bagaimana mencapai tujuan tersebut/guidelines); dan mengembangkan dialog terbuka untuk berkolaborasi.

Aspek-aspek tersebut amat universal dan dapat dikembangkan di Indonesia, juga mengurangi kesenjangan pendidikan apabila guru-guru di daerah dapat menyampaikan pelajaran dalam bahasa setempat. Pihak dinas pendidikan dapat memulai mendokumentasikan nilai-nilai muatan lokal tersebut, sambil melestarikan budaya daerah yang mulai memudar untuk dipelajari generasi muda.

Baca juga: Kesenjangan Mutu dalam Rapor Pendidikan Indonesia

Indonesia memiliki bapak pendidikan bangsa, Ki Hadjar Dewantara, yang sudah meletakkan fondasi pendidikan yang humanis. Intinya, fokus kepada pembelajaran siswa dengan kualitas pendidikan dan keberpihakan (equity), kebijakan berdasarkan riset, guru-guru yang profesional, kolaborasi (gotong royong) dan sinergi kebijakan antar dinas di tingkat kabupaten/kota.

Maka, praktiknya, pendidikan dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara satu pihak dengan pihak lain: guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa. Semangat kolaborasi, saling percaya dan mendengarkan, juga menghormati peran masing-masing amat diperlukan di sini. Jangan sampai ujuran bahwa ”orang Jawa lebih pintar” itu masih ada dalam pendidikan Indonesia, apalagi dalam masyarakat kita yang bineka ini.

Ratih D Adiputri, Pengajar di Universitas Jyväskylä, Finlandia

Ratih D Adiputri