Ironi Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam

Kekayaan alam bisa berubah menjadi jebakan yang berujung pada jurang kemiskinan jika tidak dikelola dengan baik.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F06%2F03%2Fe043e913-ecac-471a-8927-1ca8a6d13c49_jpg.jpg)

Area pabrik pengolahan konsentrat PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (31/5/2022). Setelah operasi tambang terbuka Grasberg berakhir pada tahun 2019, PT Freeport Indonesia melanjutkan dengan operasi tambang bawah tanah.

Pada kondisi ideal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebaiknya disertai dengan perbaikan kualitas pembangunan ekonomi lainnya. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, sudah sewajarnya suatu daerah dapat menyejahterakan warganya. Sayangnya, hal ini belum terjadi di sebagian wilayah yang kaya sumber daya alam. Kawasan Indonesia timur contohnya.

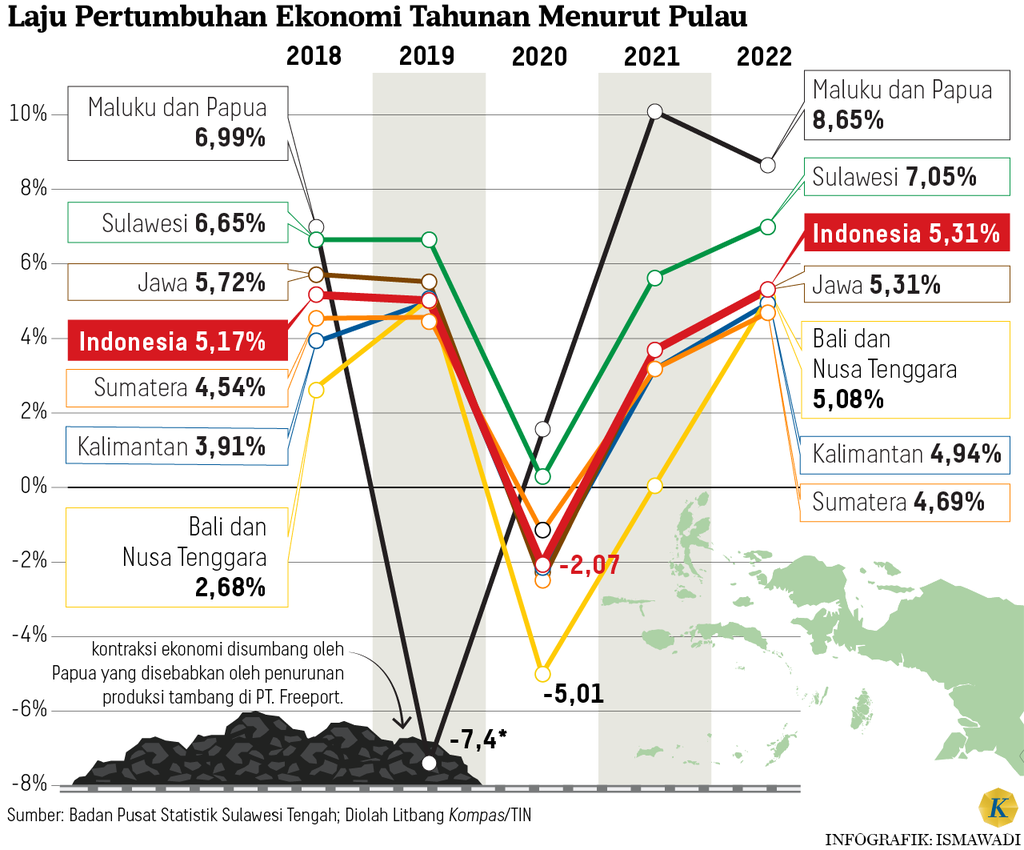

Hingga paruh kedua tahun ini, resiliensi aktivitas ekonomi Indonesia konsisten terjadi. Salah satunya tecermin dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, yakni mencapai 5,17 persen pada triwulan II 2023 (y-on-y). Hal ini patut diapresiasi lantaran ekonomi dunia tengah mengalami tren perlambatan. Bahkan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari sejumlah negara seperti Vietnam (4,1 persen), Korea Selatan (0,9 persen), hingga Amerika Serikat (2,6 persen).

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi semu pun kali ini dapat dinafikan lantaran dasar pertumbuhan tahun lalu relatif tinggi. Dengan kata lain, pergerakan dan pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi, tidak lagi terjebak pada low based effect. Maka, tak berlebihan rasanya jika lebih dari 60 persen responden survei Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi (Kompas, 21 Agustus 2023).

Pertumbuhan pun terjadi cukup merata di semua lapangan usaha, mulai dari pertanian hingga sektor jasa. Tak hanya di Jawa, Sumatera hingga Papua pun mencatatkan pertumbuhan yang positif. Menariknya, meski ekonomi lebih banyak bergerak di Jawa, laju pertumbuhan di kawasan timur Indonesia (KTI), yakni di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, mencatatkan peningkatan yang lebih tinggi dari Jawa.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Semakin Gemerlap, Kemiskinan di Sultra Justru Melonjak

Pada periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 6,64 persen, sedangkan Maluku dan Papua sebesar 6,35 persen. Jika dicermati secara periodik, laju pertumbuhan yang relatif lebih tinggi di KTI ini konsisten terjadi setidaknya dalam lima tahun terakhir. Tahun lalu, bahkan mampu mencapai 7,05 persen di Sulawesi dan 8,65 persen di Maluku dan Papua.

Bahkan, saat pandemi mengguncang dunia, laju pertumbuhan keduanya tetap impresif. Sulawesi mencatat laju pertumbuhan 0,23 persen, sedangkan Maluku dan Papua 1,44 persen. Padahal, saat itu ekonomi Indonesia secara nasional justru terperosok dan tumbuh minus 2,07 persen.

Kemiskinan

Idealnya, kinerja ekonomi yang positif tersebut akan berdampak pada indikator kualitas perekonomian seperti menyusutnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya mengindikasikan gerak roda ekonomi yang aktif. Dalam pelaksanaan membutuhkan peran sumber daya manusia sehingga membuka peluang lapangan pekerjaan. Pada gilirannya, masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan problem kemiskinan dapat diminimalkan.

Sayangnya, kinerja perekonomian yang cukup mengesankan khususnya di wilayah timur Indonesia masih belum memberikan kehidupan yang sejahtera bagi warganya. Ketika pertumbuhan ekonomi naik cukup tinggi, di saat bersamaan kemiskinan justru bertambah.

Seperti yang terjadi di Provinsi Papua, misalnya. Tahun lalu, ketika laju pertumbuhan Papua 1,5 kali lipat dari capaian nasional, satu dari empat warganya masih hidup dalam kemiskinan. Merujuk data Badan Pusat Statistik Papua, angka kemiskinannya mencapai 26,80 persen, hampir tiga kali lipat dari kemiskinan nasional.

Baca juga: Kemiskinan Naik di Sentra Pengolahan Nikel, Efek Ganda Hilirisasi Belum Optimal

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F08%2F31%2F938bdd05-8dd8-40da-a1df-a624a12968ac_jpeg.jpg)

Bintuni, ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, terpantau dari udara pada Jumat (30/8/2019). Wilayah yang kaya akan minyak dan gas itu belum berkembang dengan pesat. Lebih dari 30 persen penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Papua ini menjadi yang tertinggi tidak hanya di kawasan timur Indonesia saja, tetapi juga tertinggi secara nasional. Kondisi serupa terjadi di Pulau Sulawesi, tepatnya di wilayah Sulawesi Tengah. Kendati laju pertumbuhannya pada tahun lalu mencapai 15,17 persen, angka kemiskinannya mencapai 12,30 persen. Lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 9,57 persen. Ironis.

Fenomena tersebut sering kali menimbulkan pertanyaan bagaimana bisa kemiskinan merajalela di tanah yang kaya? Sebab, kawasan timur Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Terutama yang tersimpan di dalam perut bumi, seperti halnya barang-barang galian tambang. Belum lagi Tanah Papua yang menyimpan potensi deposit emas terbesar di Indonesia.

Namun, jika ditelisik lebih dalam, ternyata kekayaan alam itulah yang justru membuat kawasan timur Indonesia terperosok dalam lembah kemiskinan. Bukan karena sumber daya alamnya, melainkan karena terlena dengan kekayaan yang ada.

Pertambangan

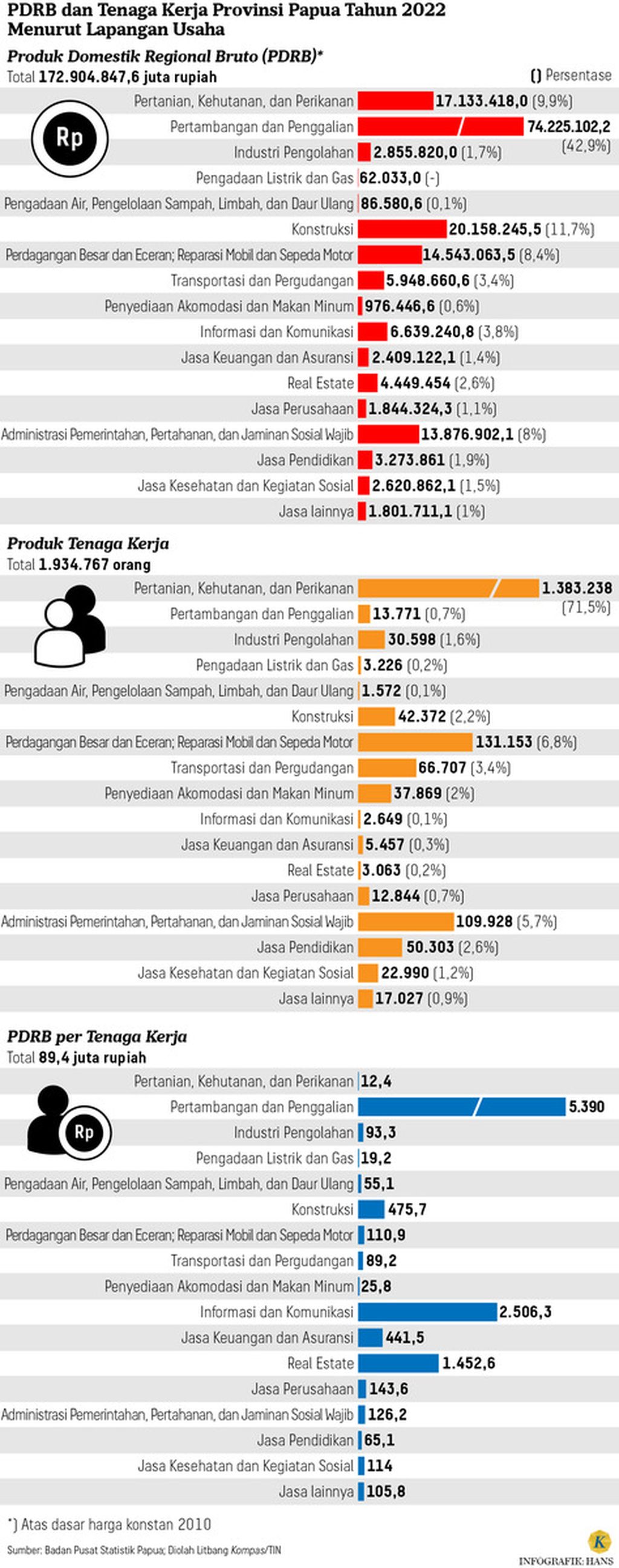

Merujuk data BPS 2022, sektor pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian Provinsi Papua. Nilainya mencapai Rp 74,2 triliun dari total produk domestik regional bruto (PDRB) Papua yang sebesar Rp 172,9 triliun. Artinya, hampir separuh (42,9 persen) ekonomi Papua ditopang oleh hasil bumi khususnya kegiatan tambang dan galian. Proporsi ini menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Kontribusi besar itu membuat ekonomi Papua sangat bergantung pada sektor pertambangan. Salah satunya tergambar dari kondisi tahun 2019. Setelah konsisten tumbuh tinggi, ekonomi Pulau Maluku dan Papua tumbuh minus. Penyebabnya adalah penurunan hebat pada kinerja tambang di PT Freeport Papua yang berujung pada terkontraksinya ekonomi Papua secara keseluruhan.

Hanya saja, lapangan usaha dominan itu bukanlah sektor padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dari total 1,9 juta pekerja, hanya 13.771 orang saja atau 0,7 persen tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas pertambangan. Menggunakan perhitungan kasar, nilai ekonomi yang diperoleh tiap pekerja tambang mencapai Rp 5,39 miliar per tahun atau sebesar Rp 449,1 juta sebulan. Itu dengan asumsi seluruh nilai tambah (PDRB sektor pertambangan) yang dihasilkan dibagi rata kepada seluruh pekerja sektor bersangkutan.

Sementara itu, porsi terbesar tenaga kerja di Papua terserap di sektor pertanian hingga mencapai 1,38 juta orang. Jumlah ini hampir seperempat dari total tenaga kerja yang ada di Papua. Jumlah pekerja sebanyak itu hanya berkontribusi sebesar Rp 17,1 triliun atau 10 persen dari PDRB Papua.

Baca juga: Warga Masih Hidup Miskin, Hilirisasi Sisakan Pekerjaan Rumah Besar

Dengan penghitungan dan asumsi yang sama, nilai PDRB per tenaga kerja pertanian Papua mentok di angka Rp 12,4 juta setahun. Artinya, hanya sekitar Rp 1 juta per bulan untuk seorang pekerja pertanian di Papua.

Kalkulasi sederhana itu menunjukkan bahwa kekayaan alam yang menjadi keunggulan tanah Papua hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sementara itu, ukuran kemiskinan yang digunakan di Indonesia mengacu pada besaran pengeluaran. Dengan pendapatan yang minim, maka hanya mampu dibelanjakan untuk mencukupi kebutuhan dasar saja. Bahkan, tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan karena pendapatan petani yang sudah kecil itu pun tidak rutin diterima dengan besaran yang sama. Alhasil, kebutuhan pokok yang menjadi standar penghitungan garis kemiskinan pun tidak dapat terpenuhi. Di sinilah kemiskinan itu akhirnya nyata terjadi.

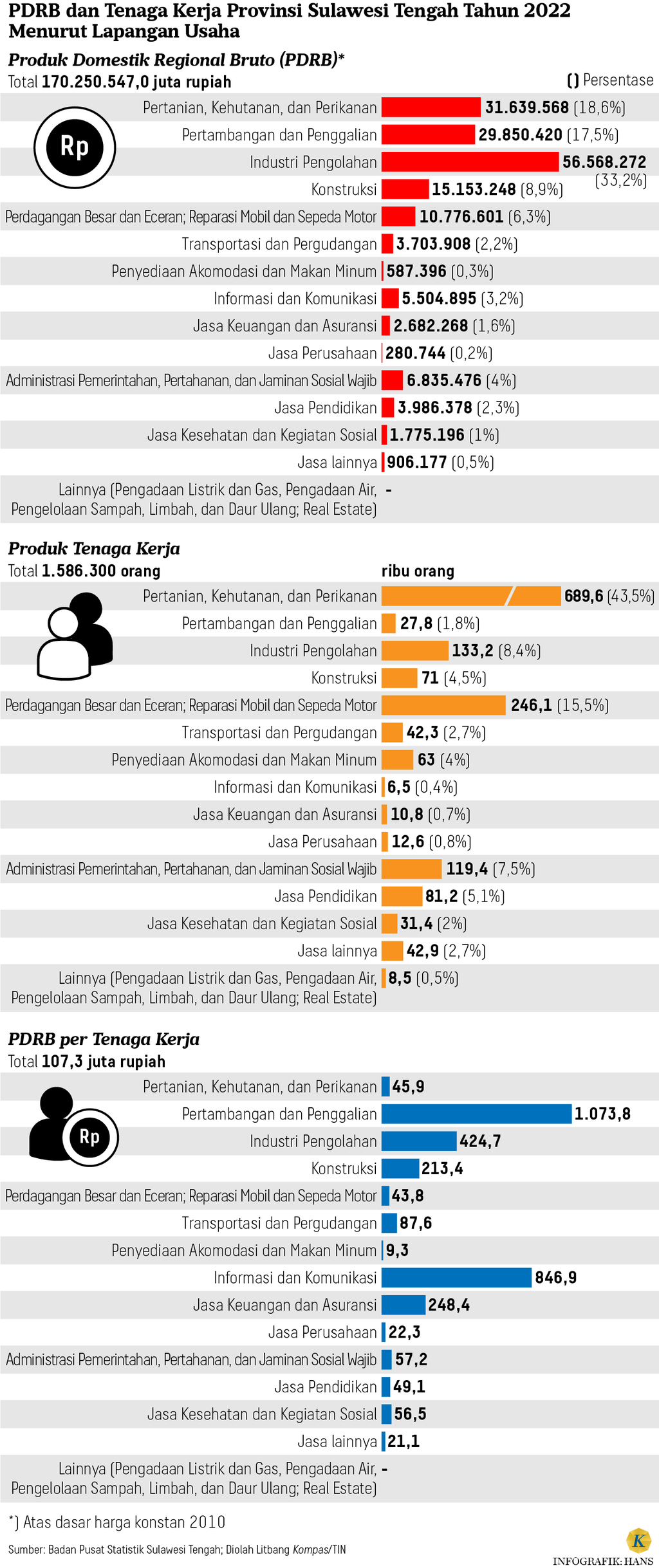

Karakteristik yang sama juga ditemukan di Sulawesi Tengah. Kendati sepertiga ekonomi Sulteng dikuasai oleh sektor manufaktur, sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki andil yang cukup besar, yakni sebesar 17,5 persen. Pertambangan menempati posisi terbesar ketiga setelah pertanian yang menyumbang 18,6 persen pada perekonomian Sulteng.

Sama seperti di Papua, jumlah pekerja sektor tambang juga relatif minim yakni sekitar 27.800 orang atau 1,8 persen dari total tenaga kerja. Jika dilakukan pembagian, PDRB tiap pekerja tambang di Sulteng setiap tahunnya berkisar Rp 1,07 miliar. Sementara itu, sektor manufaktur dan pertanian masing-masing sebesar Rp 424 juta dan Rp 45,9 juta dalam setahun. Sepertiga pekerja sisanya bekerja di sektor lain-lain yang estimasi pendapatan tiap pekerjanya kurang dari Rp 50 juta per tahun.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekayaan alam Sulteng masih dinikmati oleh segelintir orang seperti halnya di Papua. Sebagian besar masyarakat masih hidup pada lapangan usaha yang belum mampu menghasilkan pendapatan bernilai tinggi. Akhirnya, kemiskinan menjadi sulit terhindarkan. Jika begini kondisinya, pertumbuhan yang tinggi pun menjadi semu. Dampak ekonomi vertikal atau trickle down effect yang diharapkan dari sebuah siklus ekonomi tidak sepenuhnya terjadi. Ekonomi menumpuk pada pihak investor kaya dan lambat menetes kepada kelompok yang miskin.

Jebakan kekayaan

Richard Auty, seorang ahli ekonomi geografi dari Lancaster University, menyebut fenomena tersebut sebagai resource curse atau jebakan sumber daya alam. Fenomena ini menjelaskan sebuah kondisi ironi di mana daerah yang dianugerahi kekayaan alam, tetapi ekonominya tidak berkembang seperti daerah lainnya yang minim sumber daya alam.

Auty merumuskan, setidaknya ada dua hal yang membuat fenomena itu terjadi. Pertama, ketergantungan pada hasil komoditas mentah. Hasil tambang di Papua masih minim pengolahan. Terlihat dari nilai kontribusi industri manufaktur (pengolahan) yang sangat timpang dengan nilai sektor pertambangannya. Manufaktur hanya menyumbang 1,7 persen pada ekonomi Papua. Hasil tambang lebih banyak dijual mentah tanpa diolah lebih lanjut sehingga tidak membuka peluang menyerap tenaga kerja baru.

Baca juga: Paradoks Hilirisasi di Lumbung Nikel

Di Sulteng, kendati hilirisasi hasil tambang sudah dilakukan, tetap saja belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam menyerap tenaga kerja dan mengikis kemiskinan. Namun, angka kemiskinan di Sulteng relatif berhasil ditekan dibandingkan Papua.

Penyebab kedua, menurut Auty, adalah ketidakstabilan politik dan konflik. Auty menyebut, sumber daya alam melimpah membuat orang-orang di wilayah tersebut berupaya menguasai kekayaan. Ketamakan atau greedy yang menjadi cikal bakal problem ekonomi itu pun meluas pada ketidakstabilan konflik dan politik.

Hal tersebut terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Daerah kaya sumber daya alam seperti di Papua dan Sulawesi rentan terjadi konflik yang dipicu oleh perebutan kekayaan alam. Akibatnya, persoalan itu merembet pada konflik yang bersifat horizontal yang meluas hingga pada isu-isu sosial, adat, budaya, agama, sara, dan sejenisnya. Hal ini menyebabkan stabilitas ekonomi daerah menjadi terganggu karena adanya ketidakpuasan dari masyarakat setempat yang tersisihkan.

Kompleksitas persoalan yang dipicu oleh kekayaan alam memang tidak mudah diatasi. Perlu perundingan dengan kedua belah pihak antara pengusaha dan masyarakat. Selain itu, perlu perlindungan dari pemerintah agar perekonomian tetap tumbuh, tetapi juga menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemiskinan yang ada di daerah kaya sumber daya alam harus segera diatasi dan dikikis.

Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengembangkan industri pengolahan dari hasil-hasil tambang yang sudah digali. Dengan demikian, akan mendatangkan investasi yang dapat menyerap lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang yang sudah diolah. Perputaran ekonomi menjadi lebih meluas dan dapat dinikmati lebih banyak orang. Dengan dinamisnya perkembangan ekonomi ini, maka akan memicu munculnya usaha pendukung lainnya yang dapat menggerakkan sektor lainnya di luar pertambangan. (LITBANG KOMPAS)