Para ”Buzzer” di Pusaran Narasi Pemilu 2024

”Wacana perpanjangan periode presiden dan amendemen UUD 1945 di Twitter bukan wacana organik dari percakapan warganet, melainkan dimunculkan dan diamplifikasi akun-akun robot,” ujar Direktur TSRC Yayan Hidayat.

Maraknya berita bohong (hoax) di media sosial menjadi keprihatinan warga yang dituangkan melalui mural di kolong jembatan di kawasan Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (20/6/2021).

Pemilu 2024 masih sekitar 2,5 tahun, tetapi keriuhannya sudah mulai terasa mendengung di media sosial. Berbagai narasi warganet, bahkan dari buzzer atau pendengung, terdeteksi sudah memenuhi linimasa, mulai dari pengenalan tokoh-tokoh yang berpotensi maju hingga isu soal penundaan pemilu.

Pertengahan Agustus 2021, sejumlah unggahan tentang kabar penundaan Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Salah satunya berupa potongan berita daring berjudul ”KPU Sebut Pemilu Serentak 2024 Kemungkinan Diundur ke 2027”.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

”Ini berita lama. Konteksnya saat ramai-ramai revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Akhirnya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada enggak jadi direvisi,” ujar anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari meluruskan informasi yang beredar tersebut.

Ketua KPU Ilham Saputra juga ikut membantah kabar tersebut dan menegaskan tak ada pengunduran jadwal Pemilu dan Pilkada 2024. ”Saat ini KPU telah menyiapkan tahapan, jadwal, dan peraturan pendukung termasuk infrastruktur teknologi untuk mendukung kelancaran Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Ilham dikutip dari Kompas (18/8/2021).

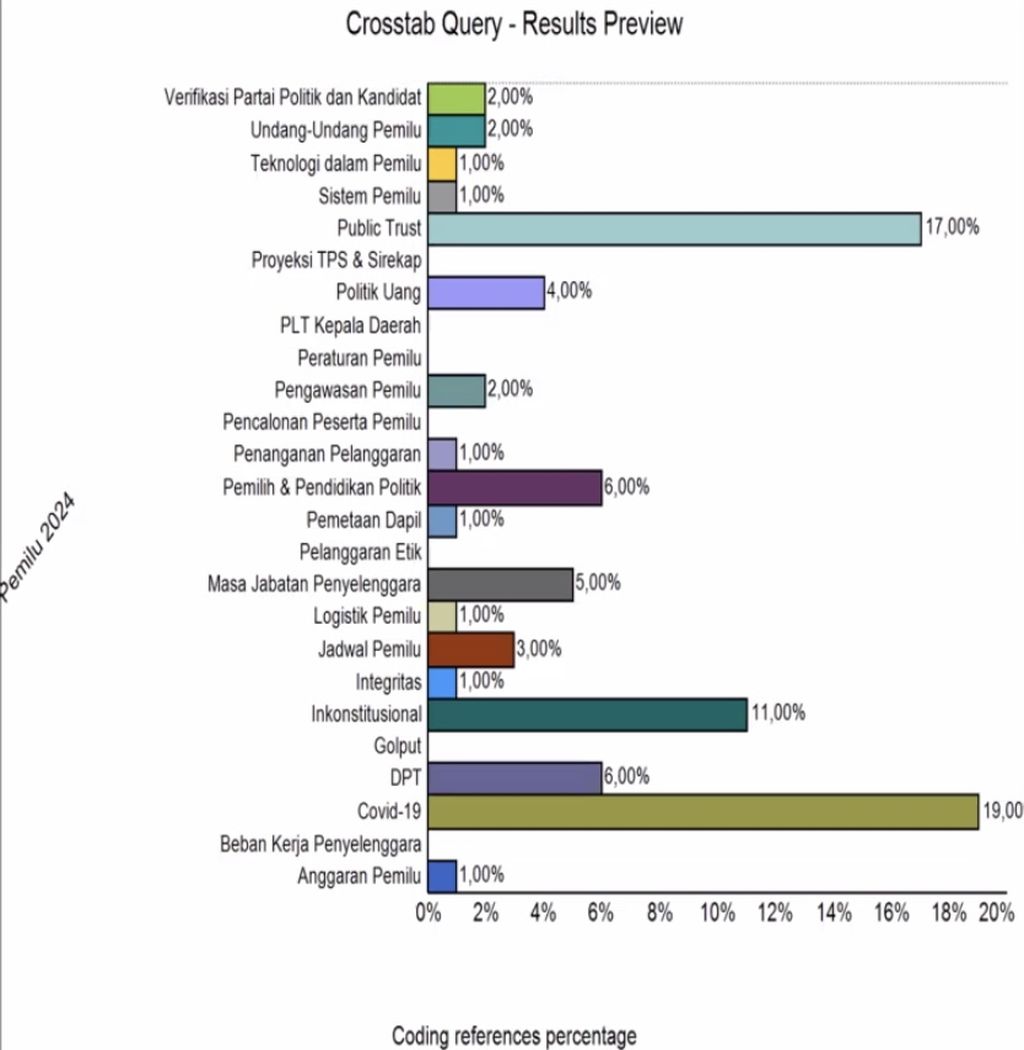

Pemetaan isu Pemilu 2024 di media sosial Twitter selama 29 Agustus hingga 4 September.

Meskipun sudah diklarifikasi KPU satu bulan lalu, narasi mengenai penundaan Pemilu 2024 masih saja ramai di media sosial. Pemetaan narasi percakapan di media sosial Twitter yang dilakukan The Strategic Research and Consulting (TSRC) pada 29 Agustus hingga 4 September menemukan narasi mengenai penundaan pemilu akibat pandemi Covid-19 menjadi pembahasan terbanyak pada periode itu.

Baca juga: KPU Tepis Isu Penundaan Pemilu 2024

Pemetaan selama seminggu dengan kata kunci ”Pemilu 2024” menghasilkan 640 cuitan oleh 1.200 akun Twitter. Kendati jumlah akun yang muncul ada 1.200, jumlah cuitan hanya 640 karena sisanya hanya me-retweet atau ada postingan yang sama dari lebih dari 1 akun. Temuan itu menempatkan percakapan mengenai Covid-19 yang dihubungkan dengan proyeksi pelaksanaan Pemilu 2024 menempati urutan tertinggi, yakni 19 persen. Beberapa percakapan bahkan menunjukkan sikap pesimistis terhadap Pemilu 2024 akibat pendemi Covid-19 yang tak berkesudahan.

Isu terbanyak kedua tentang Pemilu 2024 yang mengemuka di Twitter adalah kepercayaan publik terhadap proyeksi Pemilu 2024 (17 persen). Narasi yang dominan muncul adalah narasi ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya narasi ini antara lain ketidakpercayaan terhadap penanganan Covid-19 memiliki hubungan kausalitas dengan pesimisme warganet di Twitter terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Kemudian juga ada narasi-narasi ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu serta ajakan untuk golput.

Baca juga: Rapat Ditunda, Waktu Persiapan Pemilu 2024 Kian Terbatas

Ilustrasi: logo Twitter

Isu ketiga adalah percakapan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden yang dikaitkan dengan kata ”inkonstitusional” oleh warganet (11 persen). Isu ini juga menguat dengan adanya narasi ”apabila Covid-19 tak ditangani dengan maksimal, maka pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan”.

Sementara itu, isu-isu krusial yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 justru tidak banyak dibicarakan oleh warganet. Misalnya percakapan mengenai daftar pemilih tetap (6 persen), pemilih dan pendidikan politik (6 persen), masa jabatan penyelenggara (5 persen), politik uang (4 persen), dan jadwal pemilu (3 persen).

Narasi-narasi yang berkembang tentang pemilu yang sebagian besar berkutat pada penundaan Pemilu 2024 itu ternyata cenderung dimainkan oleh akun robot. Dari 1.200 akun yang mencuit unggahan mengenai pemilu, 35 persen atau 420 akun di antaranya diduga merupakan buzzer atau pendengung. Salah satunya isu unggahan mengenai perpanjangan periode presiden dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan ada 321 akun yang mencuitkan narasi itu terdeteksi adalah akun robot.

”Kami melihat wacana perpanjangan periode presiden dan amendemen UUD 1945 di Twitter bukanlah wacana organik yang muncul dari percakapan warganet, melainkan sengaja dimunculkan dan diamplifikasi oleh akun-akun robot,” ujar Direktur TSRC Yayan Hidayat saat diskusi politik bertajuk ”Buzzer dan Demokrasi: Proyeksi Pemilu 2024”, Jumat (10/9/2021).

File foto logo Facebook, Google, dan Twitter terlihat dalam sebuah kombinasi foto Reuters.

Yayan mengatakan, media sosial cenderung lebih efektif dalam memengaruhi preferensi dan orientasi publik dibandingkan sosialisasi di konvensional. Ini ditandai dengan fenomena pergeseran percakapan politik dari ruang nyata ke ruang virtual. Bahkan perdebatan di media sosial mengenai sejumlah isu pun kerap kali juga terjadi di dunia nyata.

”Fenomena ini juga sebagai penanda transformasi gerakan politik di Indonesia atau disebut cyberactivism. Ruang interaksi dunia maya kemudian bersinergi dengan aktivitas dunia nyata melalui gerakan politik,” katanya.

Pendengung di media sosial, lanjut dia, kerap kali memanipulasi informasi sehingga berujung pada konflik politik dan perang siber di media sosial. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses warganet dalam memperoleh informasi sehingga membuat preferensi politiknya menjadi instan dan pragmatis.

Sebab pada umumnya, kata dia, warganet kini condong mendapatkan informasi dalam pesan singkat. Tingkat ketergantungan rasionalitas publik terhadap peran pendengung maupun pemimpin informal sebagai vocal person menjadi lebih besar. ”Beberapa warganet bahkan menganggap informasi yang disampaikan oleh pendengung valid, kredibel, dan menjadi perbincangan hangat,” kata Yayan.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FDSC05508-01_1547796978.jpeg)

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin

Pendengung juga pernah merepotkan penyelenggara pemilu saat Pemilu 2019. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Mochammad Afifuddin, menceritakan kabar mengenai adanya tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok berisi surat suara Pilpres 2019 yang sudah dicoblos membuat mereka mesti menelusuri langsung ke lokasi karena tidak percaya informasi tersebut.

Kedatangan mereka untuk mengecek sebagai bentuk klarifikasi, meski sejatinya mereka tidak mempercayai informasi itu. ”Informasi ini di luar nalar dan tidak mungkin terjadi, tetapi justru diterima publik,” katanya.

Baca juga: Polutan yang Mencekik Demokrasi

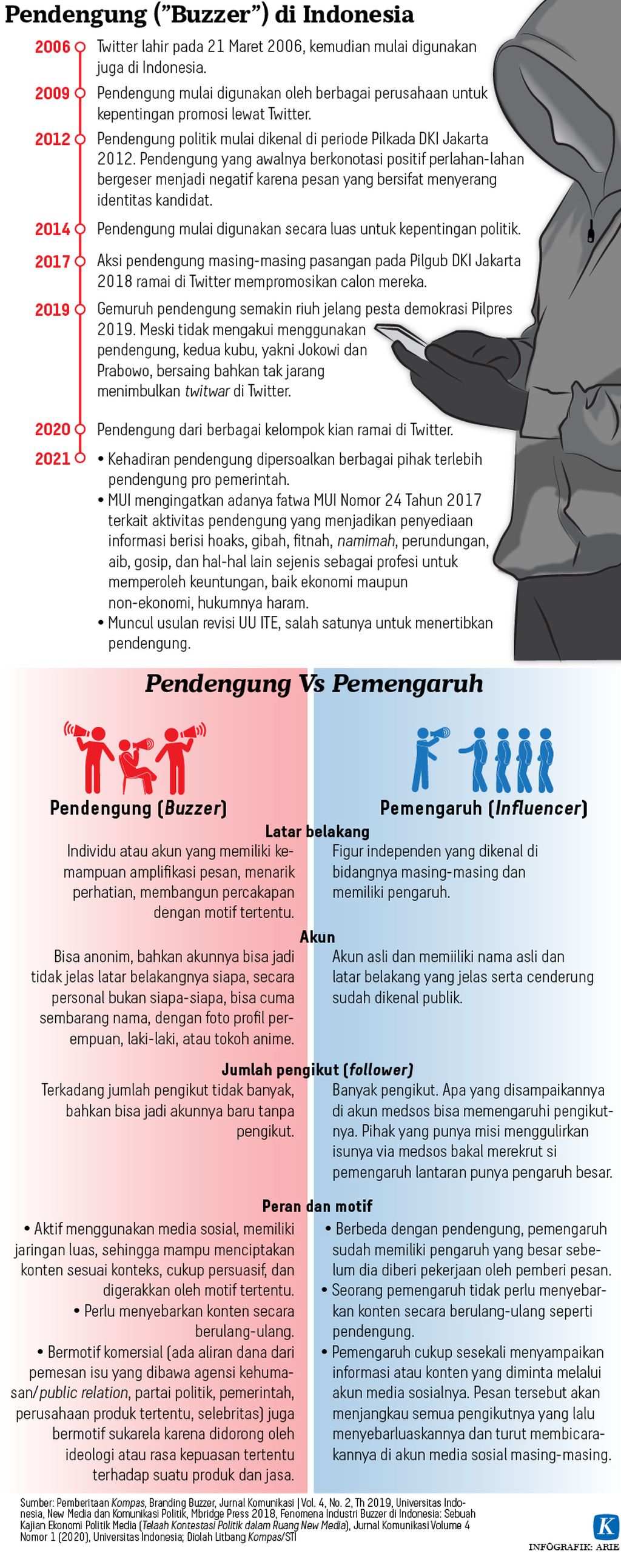

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pilkada, keberadaan pendengung dan influencer atau pemengaruh sudah ramai digunakan sejak Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, terjadi perang narasi di media sosial antara tim pemenangan, sukarelawan, dan pendukung pasangan calon gubernur Fauzi Bowo-Prijanto dengan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Penggunaan media sosial dalam pemenangan kontestasi pilkada pun berlanjut saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Di media sosial saat itu, muncul sebutan ”cebong” bagi pendukung Jokowi dan ”kampret” bagi pendukung tokoh selain Jokowi. Bahkan kedua pilpres itu disebut sebagai salah satu momentun keterbelahan publik karena ramainya perang siber di media sosial antarpendukung dengan memanfaatkan isu politik identitas, kampanye hitam, dan hoaks.

Ilustrasi: logo media sosial

Afifudddin memperkirakan pola kampanye pada Pilpres 2024 kemungkinan hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Media sosial tetap menjadi salah satu sarana mendapatkan dukungan pemilih. Apalagi demografi pemilih nanti sekitar 60 persen adalah generasi Z dan kaum milenial yang akrab dengan media sosial.

Menurut dia, media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat digunakan untuk hal kebaikan seperti menyebarkan informasi kampanye, debat visi-misi, dan pertukaran pikiran mengenai kualitas kandidat. Namun di sisi lain, media sosial bisa berdampak negatif karena kehadiran pendengung yang membuat narasi dan isu negatif seperti hoaks dan politik identitas.

”Pendengung kalau berperan di sisi positif akan sangat baik, tetapi jika berperan di sisi negatif akan sangat rentan memunculkan konflik,” kata Afifuddin.

Dalam Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, ia melihat akun-akun yang menyebarkan konten berbahaya seperti hoaks dan ujaran kebencian saat kampanye merupakan akun yang tidak didaftarkan tim pemenangan. Sementara akun resmi yang terdaftar justru hanya mengabarkan hal-hal yang baik.

Wasisto Raharjo Jati

Peneliti politik pada Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, masyarakat daring di Indonesia cenderung rentan dengan narasi-narasi yang dibangun oleh pasukan siber. Keterikatan publik pada media sosial belum diimbangi dengan nalar kritis. Padahal, interaksi mereka di dunia maya cenderung lebih intens dibanding di dunia nyata.

”Pendengung mengonstruksi kebenaran sehingga menyebabkan publik tidak tahu mana yang benar dana mana yang salah. Siapa yang memiliki banyak pengikut cenderung dianggap benar,” katanya.

Menurut dia, ada tiga motif pengerahan pasukan di dunia maya atau cyber troops. Pertama motif personal yang timbul dari ketidaksukaan seseorang terhadap orang lain. Ketidaksukaan ini dimanfaatkan pendengung untuk melakukan kampanye hitam dan kampanye negatif untuk menyerang orang lain.

Motif selanjutnya adalah ekonomi. Ketika narasi yang digaungkan pendengung menjadi viral di media sosial dan mendatangkan banyak pengikut, maka pundi-pundi ekonomi dalam bentuk tawaran iklan bisa menghampiri pendengung tersebut. Selanjutnya adalah motif politik.

”Narasi pendengung di media sosial cenderung playing victim yang membuat polarisasi di masyarakat,” ujarnya.