Hilangnya Moralitas UU Cipta Kerja

Dalam konteks pembentukan UU Cipta Kerja, putusan MK justru membuka tabir tentang hilangnya moralitas dan integritas dalam pembentukan undang-undang ini.

Didie SW

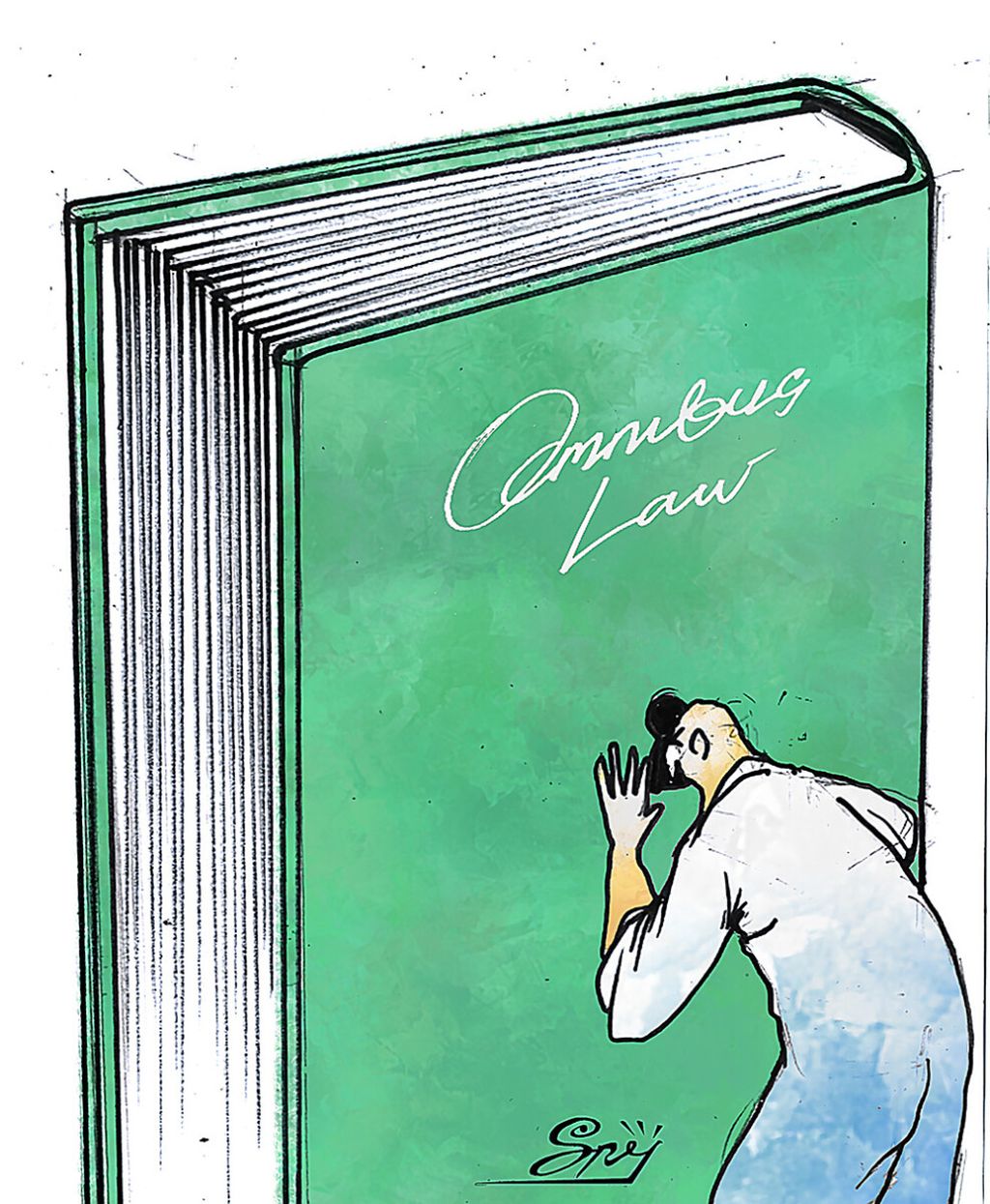

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka sisi lain pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan tersebut secara prinsip menunjukkan proses pembentukan UU Cipta Kerja kehilangan moralitasnya. Setidaknya terdapat tiga implikasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Pertama, kebutuhan ketersediaan landasan yuridis pembentukan undang-undang (UU) yang mengakomodasi model pembentukan omnibus law (UU sapu jagat). Kedua, perbaikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tenggat dua tahun sejak pembacaan putusan MK. Dan ketiga, MK melarang pemerintah menerbitkan aturan turunan UU ini hingga terdapat perbaikan UU.

Putusan MK ini tampak memilih jalan tengah. Di satu sisi menyatakan pembentukan UU inkonstitusional, tetapi di sisi lain menyatakan UU ini masih berlaku hingga terjadi perubahan. Kendati masih berlaku, MK juga melarang pemerintah menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja hingga terdapat perubahan UU ini.

Putusan MK ini memberi pesan kepada pembentuk UU (law maker) dalam pembentukan UU agar memperhatikan prosedur pembentukan UU. Lebih dari itu, sisi moralitas dalam pembentukan UU harus dipegang teguh oleh para pembuat UU.

Putusan MK ini memberi pesan kepada pembentuk UU (law maker) dalam pembentukan UU agar memperhatikan prosedur pembentukan UU.

Moralitas dan integritas

Pembentukan UU merupakan manifestasi dari atribusi kewenangan yang dimiliki DPR dan Presiden. Kewenangan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana amanat yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Namun, dalam konteks pembentukan UU Cipta Kerja, putusan MK justru membuka tabir tentang hilangnya moralitas dan integritas dalam pembentukan UU ini. Padahal, sejak awal RUU Cipta Kerja bergulir, publik memberikan catatan sekaligus kritik terhadap proses perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Moralitas dan integritas para pembentuk UU ini secara operasional diwujudkan melalui cara mematuhi semua perangkat aturan hukum, baik terkait prosedur pembentukan maupun dalam penormaan melalui peraturan perundang-undangan.

Di sisi yang lain, aspek etik yang tertuang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) juga berfungsi sebagai pembatas moral bagi pembuat UU agar tetap dalam koridor etik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca juga : Momentum Benahi Kelemahan Cipta Kerja

Ulrich Karpen (2008) dalam Drafting Legislation A Modern Approach menyebutkan kriteria UU yang baik, yakni pembentukan UU harus sesuai dengan tingkatan legislasi, kualitas prosedur hukum, kualitas formal, kualitas substantif, dan biaya pembuatan hukum.

Dalam konteks UU Cipta Kerja, kualitas prosedur hukum (procedural quality of the law) menjadi pemicu masalah dalam proses pembentukan UU tersebut. Karpen secara lugas menyebutkan kualitas prosedur pembentukan UU kerap mendapat tekanan politik yang mengakibatkan proses yang tergesa-gesa. Di titik ekstrem, persoalan transparansi diabaikan, yang menyebabkan warga negara, bahkan para ahli, kesulitan mengakses proses pembentukan UU.

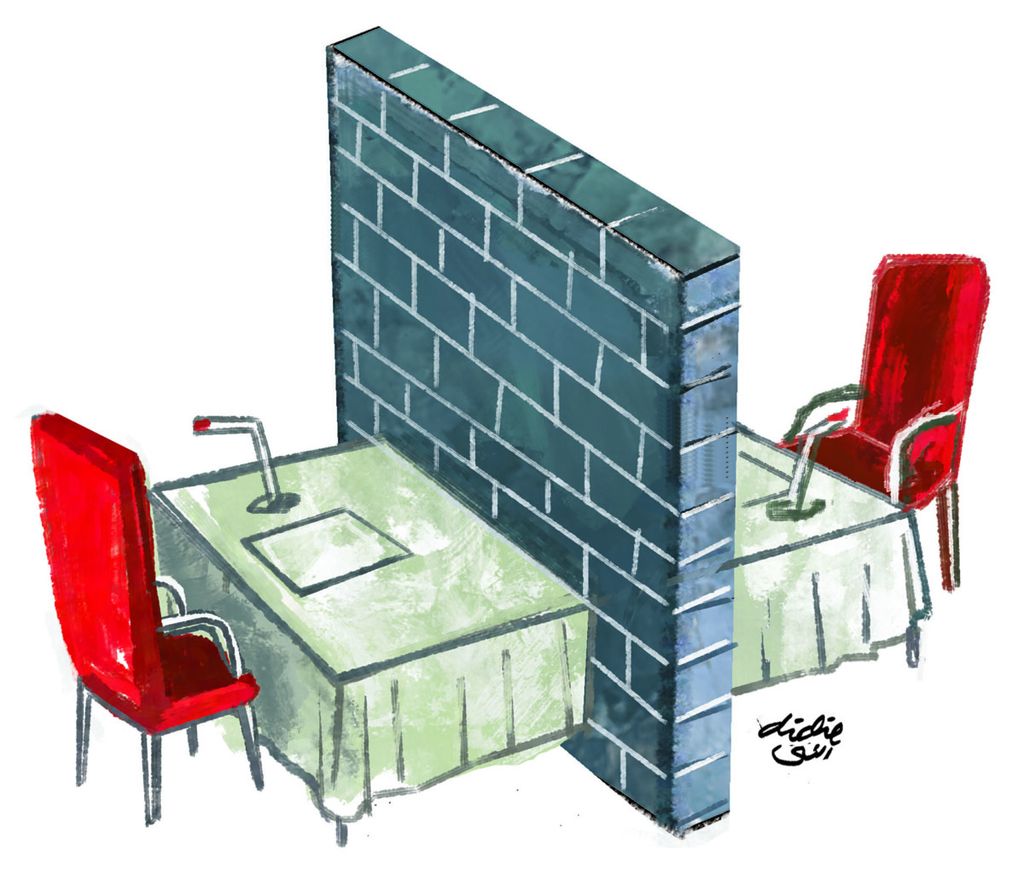

Persoalan transparansi ini berkorelasi kuat dengan partisipasi masyarakat yang juga menjadi elemen penting dalam pembentukan UU. Esensi partisipasi tidak disimplifikasi melalui kegiatan formal prosedural, seperti sosialisasi rancangan undang-undang (RUU) yang cenderung monolog. Namun, partisipasi tak lain berupa percakapan dua arah (dialog) antara warga negara dan negara (DPR dan Presiden).

Percakapan warga negara ini menjadi aspirasi yang harus ditransformasi oleh DPR dan Presiden dalam penormaan melalui penyusunan UU. Sayangnya, fungsi keterwakilan DPR dalam perumusan UU Cipta Kerja hanya sekadar keterwakilan secara fisik (representation in presence). Padahal, fungsi keterwakilan DPR juga harus termanifestasikan melalui kehadiran aspirasi publik (representation in idea) yang dituangkan lewat kebijakan publik (UU).

Aspirasi rakyat yang tidak dihadirkan oleh DPR dan Presiden melalui pembahasan UU ini secara konkret menabrak moralitas dan integritas pembentukan UU. Pembahasan UU Cipta Kerja tampak eksklusif dan berjarak dengan aspirasi publik. Padahal, esensi daulat rakyat yang merupakan ruh dari demokrasi tak lain menghadirkan ruang aspirasi rakyat secara terus-menerus dan berkesinambungan yang dituangkan melalui ruang publik.

Alih-alih ruang publik menjadi arena percakapan antara warga negara dan negara, pemerintah justru menganggap respons negatif publik terhadap UU Cipta Kerja dipicu oleh informasi bohong (fakenews) tentang UU ini.

Tak berhenti di situ, pemerintah justru mendorong warga negara melakukan judicial review UU Cipta Kerja melalui MK jika tak puas terhadap UU ini. Padahal, yang dibutuhkan ialah ketersediaan ruang publik sebagai medium percakapan warga negara dengan negara.

Tak berhenti di situ, pemerintah justru mendorong warga negara melakukan judicial review UU Cipta Kerja melalui MK jika tak puas terhadap UU ini.

Pelajaran penting

Putusan MK perihal uji formil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi pelajaran penting bagi DPR dan Presiden agar senantiasa teguh melaksanakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembentukan UU dalam sistem demokrasi konstitusional ini dituntut mendapat persetujuan dari rakyat. Persetujuan rakyat tentu tidak sekadar diwadahi dalam bentuk formal melalui persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam sidang paripurna DPR. Namun, secara substansial aspirasi dari rakyat harus terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik.

Belajar dari pembentukan UU Cipta Kerja ini, Presiden Joko Widodo, yang dalam beberapa kali kesempatan menyerukan reformasi legislasi, harus lebih konkret dalam melakukan reformasi legislasi pada periode kedua pemerintahannya ini. Janji membentuk Pusat Legislasi Nasional, sebagai medium penataan legislasi di Indonesia, nyatanya hingga tahun kedua periode kedua pemerintahannya tak kunjung terbentuk.

Di sisi lain, DPR yang memiliki kekuasaan legislasi semestinya dapat memerankan secara maksimal proses kawal imbang (cheks and balances) terhadap eksekutif, termasuk dalam urusan legislasi UU Cipta Kerja. Apalagi, UU ini merupakan inisiatif dari pemerintah.

Baca juga : Jangan Abaikan Syarat Formil

Di poin ini esensi pemisahan kekuasaan (separation of power) yang bertumpu pada spirit pembatasan kekuasaan (limitation of power) patut diingat kembali untuk dipedomani oleh DPR, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Spirit ini tak tampak dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja.

Putusan MK ini juga berimbas terhadap rencana pembentukan UU yang mengadopsi model omnibus law, seperti RUU tentang Ibu Kota Negara yang masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021. Konsekuensinya, pembahasan RUU tersebut harus ditunda hingga tersedianya landasan yuridis pembentukan UU yang mengakomodasi model pembentukan omnibus law.

Secara filosofis, DPR dan Presiden harus berkontemplasi atas putusan MK ini, karena dalam memahami putusan MK tak lain soal defisitnya moral politik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja ini. UUD 1945 dan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya diabaikan.

Proses pembentukan UU di parlemen semestinya tidak dimaknai sekadar mekanisme pengambilan keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas di parlemen. Namun, yang utama, membuka ruang diskursus publik sebagai pengejawantahan partisipasi masyarakat. Parlemen harus dikembalikan sebagai ruang udar gagasan warga negara.

Ferdian Andi

Pembentuk UU harus memetik pelajaran dari UU Cipta Kerja ini. Terlebih, undang-undang memberikan dampak cukup luas bagi kehidupan warga negara karena menjadi pranata dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dalam konteks ini, pernyataan Edmund Burke, ”bad laws are the worst sort of tyranny (hukum yang buruk merupakan jenis tirani yang terburuk)” patut jadi renungan kita bersama.

Ferdian Andi, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum; Pengajar HTN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta