Guru (Belum) Merdeka Belajar

Program Merdeka Belajar harus ditangkap apinya, bukan abunya. ”Mindset” guru memperbaiki diri meningkatkan kompetensi adalah kunci. ”Mindset” bertumbuh senantiasa dipupuk agar mekar, minimal secara pribadi.

Heryunanto

Sudah dua tahun ”Merdeka Belajar” menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam dokumen rencana strategisnya, Merdeka Belajar diimplementasikan pada lima kategori, yaitu ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Kelima kategori ini berkaitan sehingga intervensi kebijakan tak boleh parsial.

Merdeka Belajar diglorifikasi sedemikian rupa sehingga mengambil perhatian guru. Diharapkan menjadi panasea yang mangkus menyelesaikan ragam persoalan pendidikan dan guru. Dengan kacamata terbuka dan pola pikir bertumbuh (growth mindset), Merdeka Belajar membawa semangat perubahan menuju peningkatan kualitas pendidikan.

Melalui Merdeka Belajar, sekitar 3,2 juta guru dan kepala sekolah diharapkan mentransformasi ekosistem sekolah menjadi ruang bertumbuh yang memerdekakan. Memerdekakan siswa dari sistem pembelajaran dengan kurikulum kaku, instruksionis, dan satu arah. Memerdekakan guru dari cara pandang dan praktik-praktik yang mengekang otonomi, kreasi, dan inovasi. Memerdekakan kepala sekolah dari kepemimpinan administratif menuju kepemimpinan menggerakkan dan transformatif. Cita-cita yang patut diapresiasi.

Baca juga : Belajar ”Merdeka Belajar”

Dus, kebijakan Merdeka Belajar harus mampu menjawab pertanyaan pokok: bagaimana guru mengejawantahkan Merdeka Belajar serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran, apakah terjadi perbaikan terhadap hasil belajar siswa? Sebagai refleksi untuk membantu guru memahami esensi Merdeka Belajar, kita dapat meninjaunya melalui tiga hal.

Prinsip-prinsip Merdeka Belajar

Pertama, Merdeka Belajar bukan entitas asing, apalagi bagi Tamansiswa dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Meski kemudian hari ada usaha diam-diam mengapitalisasinya, didaftarkan jadi merek dagang sekolah swasta elite, namun berakhir penyerahan sepenuhnya kepada Kemendikbud (2020).

Roh Merdeka Belajar ditemukan dalam mahakarya Carl Rogers, Freedom to Learn (1969). Pokok pikiran pedagogi kritis Paulo Freire tentang kemerdekaan belajar lebih radikal lagi. Dijumpai dalam bukunya: Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan (1967), Pendidikan Kaum Tertindas (1985); dan Pedagogy of Freedom (1996).

Freire mengintroduksi kemerdekaan berpikir, bertindak, dan belajar. Pengelolaan pendidikan dengan prinsip kesetaraan, berakar dari realitas sosial, membangun kesadaran kritis, mengubah relasi kuasa dalam pendidikan, metode dialog, dan konsep bank dalam pendidikan, menjadi tema utama yang dijelaskan terstruktur dan sistematis. Baginya, pendidikan adalah praktik pembebasan atas penindasan, bukan untuk penguasaan. Pendidikan ditransformasi menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan dan penyeragaman.

Baca juga : Mengembalikan Hakikat Pendidikan

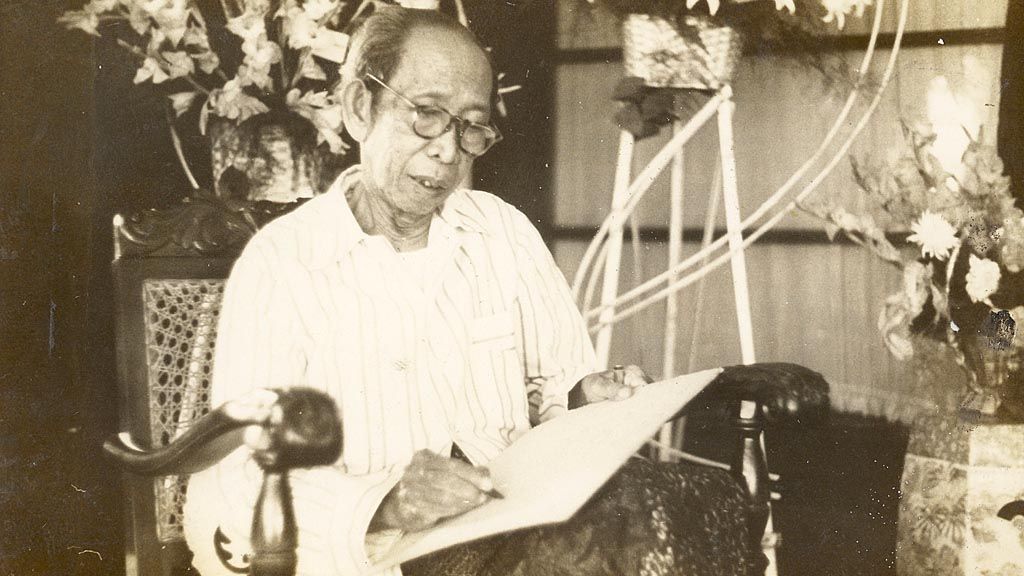

Jauh mendahului, pemikiran Merdeka Belajar dipelopori Ki Hajar Dewantara (KHD). Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya (KHD, 1952). Ia membangun konsep dan prinsip Merdeka Belajar sejak sebelum kemerdekaan. Prinsip pendidikan yang mendorong tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ada tujuh prinsip (asas) kemerdekaan belajar menurut KHD, yaitu metode among bukan paksaan; kemerdekaan lahir, batin, pikiran, dan tenaga; menggunakan budaya bangsa; pendidikan bagi rakyat; mengusahakan kekuatan diri tidak mau terperintah; kemandirian; dan mengabdi kepada sang anak (KHD, Bagian Pertama Pendidikan, 1977).

Ki Hajar Dewantara diabadikan pada 11 Maret 1959, sebulan sebelum meninggal.

Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim

Kedua, analisis program kebijakan. Perlu disadari, motivasi mengubah mindset dan praktik pembelajaran guru bukan barang baru. Sebab, menteri terdahulu mengupayakan juga, termuat di naskah akademik Kurikulum 2013 atau renstra Kemendikbud sebelumnya. Nama program, istilah, atau jargonnya saja yang berbeda. Spirit upaya akselerasi peningkatan kompetensi siswa, guru, dan kualitas pendidikan rasanya sama.

Melalui Merdeka Belajar, Mas Menteri (Nadiem Makarim) ingin mengubah mindset dan praktik (kebijakan) pendidikan yang selama ini dinilai memasung kemerdekaan guru. Membangun otonomi, pengelolaan sekolah yang mengedepankan semangat debirokratisasi, deregulasi, transparansi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Wujudnya, guru dilatih praktik nyata, penilaian kinerja secara holistik demi pembenahan kompetensi. Dikenal dengan Program Guru Penggerak (PGP).

Baca juga : Gerakan Pendidikan

Realitasnya, PGP diskriminatif, sebab pelatihan metode daring selama sembilan bulan tidak mengakomodasi guru daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Basisnya tes selektif, tak semua guru dapat menjadi guru penggerak. Label Guru Penggerak saja sudah bias, apalagi diperkuat aturan Kemendikbudristek, Guru Penggerak menjadi syarat wajib calon kepala sekolah.

Sebaliknya, fasilitator, pendamping, dan asesor PGP tidak bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas. Padahal, mereka adalah guru-guru berprestasi dan lulus seleksi. Jika tak berprestasi, mana mungkin ditetapkan sebagai pendamping, bahkan asesor. Kebijakan diskriminatif ini mematikan motivasi sekaligus menutup peluang guru berkualitas meningkatkan jenjang kariernya.

Merdeka Belajar juga melahirkan rancangan kurikulum fleksibel, berdasarkan kompetensi, fokus pada pengembangan karakter. Dikenal sebagai Program Sekolah Penggerak (PSP), dilaksanakan terbatas sejak Juli 2021 terhadap 2.500 sekolah di 111 kota/kabupaten.

Label Sekolah Penggerak yang dirasakan mengandung diskriminasi, kesan eksklusif tersirat pengastaan. Padahal, kebijakan kastanisasi sekolah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (2013) terhadap sekolah berlabel RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan: ”Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 Ayat 1).

Label Sekolah Penggerak yang dirasakan mengandung diskriminasi, kesan eksklusif tersirat pengastaan.

Sisi baiknya, desain PSP memberi ruang gerak guru menentukan capaian pembelajaran dan materi kepada siswa. Karena puluhan tahun didikte kurikulum padat, termasuk perangkat pembelajaran terpusat, berharap PSP mengembalikan otonomi guru.

Desain pengembangan dan kesuksesan PSP bergantung mindset dan kompetensi guru. Guru sulit merdeka karena merasa sebatas pelaksana kurikulum, dan kurikulum adalah buku teks. Sementara itu, nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG) 2015 di bawah 60. Bank Dunia (2020) menyurvei pengetahuan guru di bidang bahasa Indonesia (literasi), matematika, dan pedagogi. Dua aspek pertama hasilnya rendah, sedangkan aspek terakhir nilainya sangat rendah, ketiganya di bawah standar minimum.

Bahkan, studi terbaru menunjukkan kualitas lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan tidak berbeda dengan guru lulusan S-1 kependidikan (LPTK). Tes pengetahuan materi dan pedagogi guru PPG lebih tinggi ketimbang non-PPG. Namun, nilai tes siswa yang diajar guru PPG dan non-PPG ternyata tidak berbeda signifikan (riset Smeru, 2021). Program PPG belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru profesional. Rapor merah bagi penyelenggara PPG, LPTK, dan Kemendikbudristek.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (kanan atas) saat peluncuran program Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak, 3 Juli 2020, secara virtual di Jakarta.

Ketiga, peningkatan kompetensi guru menjadi pekerjaan berat, tak mudah. Sebagian tanggung jawab Kemendikbudristek (plus Kemenag), tetapi jangan lupa peran pemerintah daerah yang juga berwenang dan bertanggung jawab terhadap guru. Namun, melihat anggaran daerah untuk pendidikan dan guru, rasanya pesimistis. Loncatan kompetensi guru muskil terwujud sebab anggaran pendidikannya banyak di bawah 10 persen. Padahal, konstitusi mensyaratkan sekurangnya 20 persen APBD.

Menggantungkan kualitas guru hanya pada program Kemendikbudristek semata adalah sia-sia. Bagaimana bisa berharap lebih jika programnya tidak inklusif, sekadar berganti nama dan jargon.

Momentum tepat kini di tengah pandemi, ikhtiar kolektif guru menggerakkan diri dan komunitas: melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja guru (KKG), organisasi profesi guru, LPTK, dan swasta untuk berkolaborasi. Sembari terus mendorong pemerintah membuat grand design manajemen guru nasional agar rancangan peningkatan kompetensi guru lebih sistematis, terencana, holistik, inklusif, berkelanjutan, berbasis kebutuhan, dimengerti guru, dan bukan jargon semata, tanpa mengabaikan aspek rekrutmen, kesejahteraan, dan perlindungan.

Baca juga : Guru dan Kemerdekaannya

Tak kalah penting, jangan sampai guru menangkap Merdeka Belajar sebatas slogan dan program temporer belaka, ganti menteri berganti pula namanya. Merdeka Belajar harus ditangkap apinya, bukan abunya. Mindset guru memperbaiki diri meningkatkan kompetensi adalah kunci. Mindset bertumbuh senantiasa dipupuk agar mekar, minimal secara pribadi.

Sejatinya guru penggerak bagi mereka yang selalu menggerakkan, menginspirasi, dan memperbaiki ekosistem belajar, meski tak diberi stempel penggerak oleh negara. Peringatan Hari Guru 25 November kali ini mempertegas bahwa guru yang merdeka diawali dari pikiran yang bertumbuh dan terbuka.

Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G); Pengajar Labschool UNJ