Urgensi Pendidikan Pancasila Harus Mandiri

Pancasila merupakan filsafat dasar negara. Karena ia merupakan filsafat, maka sangat layak dijadikan materi pendidikan yang mandiri, terpisah dari disiplin pendidikan lain.

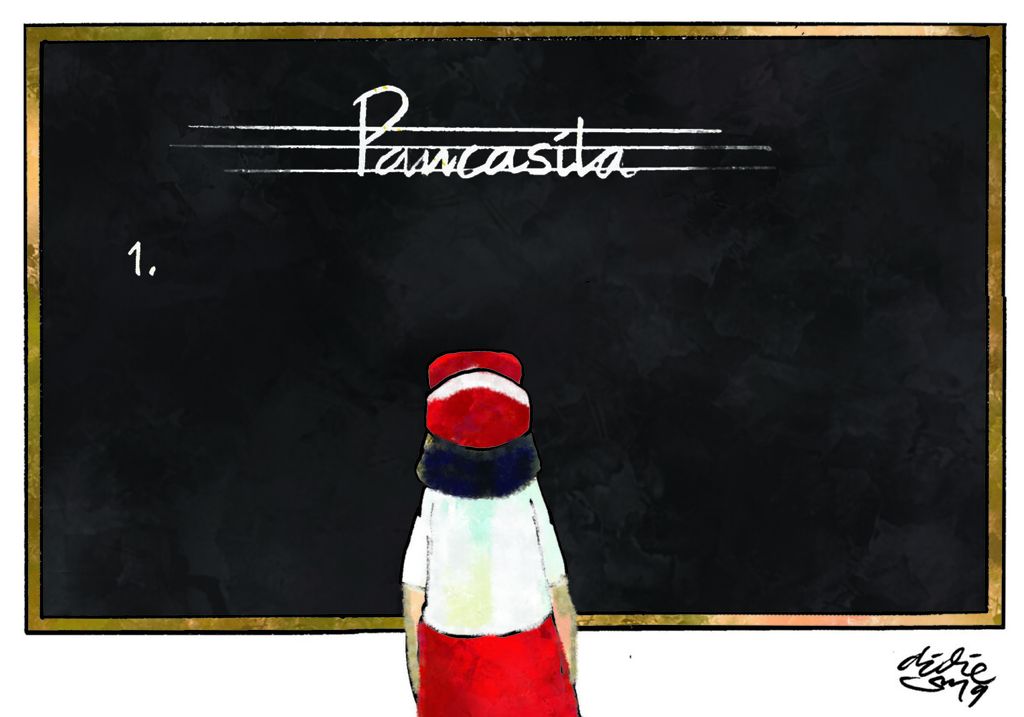

Ilustrasi

Kabar baik, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan telah mewajibkan pendidikan Pancasila, baik sebagai mata pelajaran maupun mata kuliah. Hal ini merupakan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak melakukan hal tersebut.

Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya awal mewajibkan pendidikan Pancasila sebelum revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hingga saat ini, pendidikan Pancasila belum diwajibkan dalam UU tersebut sehingga pemerintah perlu mewajibkannya dalam peraturan turunan, yakni PP Nomor 4 Tahun 2022.

Menanggapi PP tersebut, dunia pendidikan mengalami kegusaran. Misalnya kalangan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang menilai tidak diperlukan pendidikan Pancasila tersendiri sebab PPKn telah lama memuatnya. Bagi kalangan ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) justru merupakan pendidikan Pancasila itu sendiri sebab nilai-nilai kewarganegaraan yang diajarkan ialah penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga telah disusun dalam materi PPKn, dimana nilai-nilai Pancasila dijadikan muatan etis bagi materi PKn. Dengan demikian, untuk apa pendidikan Pancasila jika hal tersebut telah eksis dalam PPKn?

Baca juga: Pendidikan Pancasila di Kurikulum Merdeka

Keraguan guru-guru PPKn ini juga ditambah dengan telah mapannya sistem PKn, mulai dari bangunan teori, materi akademik, hingga proses pendidikan. Di beberapa perguruan tinggi, PKn telah menjadi program studi, baik di tingkat magister maupun doktoral. Hal ini tidak terjadi dalam konteks Pancasila yang masih minim tradisi dan sistem pendidikannya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F9497faa3-f7d6-4a6d-9ab8-d1cd66732865_jpg.jpg)

Siswa peserta Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, memperhatikan naskah-naskah sejarah lahirnya Pancasila yang dipamerrkan di Gedung Pancasila, Kamis (1/6). Gedung Pancasila merupakan saksi bisu kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945.

Filsafat Pancasila

Kegusaran dan keraguan ini sebenarnya tidak beralasan jika sejak awal kita memahami Pancasila dalam sifat dasarnya yang paling otentik. Apakah itu? Yakni, Pancasila yang merupakan filsafat dasar negara. Karena ia merupakan filsafat, sangat layak dijadikan materi pendidikan yang mandiri, terpisah dari disiplin pendidikan lain.

Mengapa Pancasila merupakan filsafat dasar negara? Karena status filosofis inilah yang membuatnya diterima dan disahkan oleh sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai bahan baku perumusan dasar negara.

Sebagaimana diketahui, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai filsafat dasar negara (Philosophische grondslag). Filsafat kenegaraan ini berisi gagasan nasionalisme, yang keluar membangun tata dunia berkemanusiaan, serta ke dalam membangun negara demokratis berkeadilan sosial. Secara kultural, bangunan kebangsaan ini lalu Soekarno dasarkan kepada ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka filsafat kenegaraan Soekarno bernama Pancasila itu bolehlah kita sebut dengan istilah nasionalisme berketuhanan (Godly nationalism).

Filsafat kenegaraan ini berisi gagasan nasionalisme, yang keluar membangun tata dunia berkemanusiaan, serta ke dalam membangun negara demokratis berkeadilan sosial.

Dalam kelas pengantar untuk Kursus Pancasila pada 26 Mei 1958, Presiden Soekarno menjelaskan bahwa filsafat Pancasila-nya itu ia rumuskan melalui pendekatan obyektivis, yakni pendekatan yang berangkat dari kondisi obyektif bangsa sejak era perjuangan kemerdekaan.

Apakah kondisi obyektif itu? Yaitu, kekuatan rakyat yang menjadi satu-satunya modal melawan penjajah, tidak sebagaimana revolusi India, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis yang memiliki modal kelas menengah. Karena hanya memiliki kekuatan rakyat, seluruh rakyat harus bersatu, menyatukan berbagai perbedaan ideologi. Itulah mengapa sila pertama Pancasila 1 Juni ialah kebangsaan (persatuan nasional), yang menjadi sumber bagi sila-sila lainnya.

Baca juga: Proses Sakral Lahirnya Falsafah Bangsa Indonesia

Karena mampu menyatukan, filsafat Pancasila Soekarno diterima oleh sidang BPUPKI. Maka sejak 22 Juni 1945, 10-17 Juli 1945 (sidang kedua BPUPKI), dan 18 Agustus 1945 (sidang PPKI), filsafat Pancasila tersebut disusun ulang dan disahkan menjadi norma dasar negara (Grundnorm). Dengan demikian, apa yang kita sebut sebagai dasar negara itu merupakan norma dasar hukum yang memuat filsafat dasar negara. Meminjam istilah Prof Notonagoro (1951), dasar negara yang redaksinya tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 merupakan dimensi formal (wadah) yang memuat dimensi material (isi), berupa filsafat kenegaraan yang sejak awal disusun Soekarno.

Hanya saja sejak Orde Baru, dimensi material tersebut telah digerus melalui penghapusan pemikiran Pancasila para perumus Pancasila. Penghapusan ini dilakukan pada ranah ontologi dan epistemologi Pancasila, dengan membatasi wacana Pancasila hanya dalam dimensi etika. Wacana etis Pancasila Orde Baru pun bukan merupakan etika filosofis yang berangkat dari epistemologi Pancasila, tetapi sekadar prinsip-prinsip moralitas Pancasila yang lahir dari paradigma integralistik.

David Bourchier dalam Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia (1996) menyatakan bahwa Orde Baru telah menggunakan gagasan negara integralistik Soepomo untuk meramu konsep Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Artinya, P-4 menjadi konsep ”Pancasila integralistik”, dimana rakyat diwajibkan menyatu dengan negara sebagai kewajiban moral kewarganegaraan. Penyatuan yang dimaksud ialah peminggiran kepentingan pribadi demi kepentingan negara.

P-4 menjadi konsep ’Pancasila integralistik’, di mana rakyat diwajibkan menyatu dengan negara sebagai kewajiban moral kewarganegaraan.

Oleh karena itu, P-4 lalu menghilangkan dimensi kritis Pancasila dan hak warga negara dalam mengritik negara. Hal ini didasarkan pada presmis Soepomoian bahwa ”negara adalah rakyat dan rakyat adalah negara”. Dalam kaitan ini, Orde Baru mengabaikan fakta bahwa Soepomo telah meninggalkan gagasan negara integralistiknya, sejak ia ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD pasca sidang pertama BPUPKI.

Melalui penghapusan pemikiran para perumus Pancasila yang menyediakan dimensi ontologi dan epistemologi Pancasila, maka baik P-4 maupun Pendidikan Moral Pancasila (PMP) hanya mengembangkan moralitas Pancasila, bukan sistem pengetahuan Pancasila. Sayangnya, hal ini masih terwarisi dalam materi PPKn yang hanya menjadikan Pancasila sebagai prinsip etis bagi kewarganegaraan kita. Padahal, Pancasila tidak hanya etika sebab semestinya etika merupakan ilmu terapan dari filsafat Pancasila.

Disiplin mandiri

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pancasila sangat layak menjadi materi pendidikan mandiri, terpisah dari PKn. Hal ini disebabkan oleh keluasan pengetahuan Pancasila, mulai dari sejarah, filsafat, hukum, ideologi, keagamaan, politik, ekonomi, hingga sosial-budaya dalam kerangka diskursus Pancasila.

Pada saat bersamaan, kelima sila Pancasila juga memuat disiplin pendidikan sendiri. Sila pertama memuat pendidikan keagamaan moderat, sila kedua memuat pendidikan hak-hak asasi manusia (HAM), sila ketiga memuat pendidikan kebangsaan, sila keempat memuat pendidikan demokrasi dan sila kelima memuat pendidikan ekonomi berkeadilan. Dalam konteks ini, PKn hanya salah satu disiplin pendidikan yang termuat dalam sila kerakyatan karena kewarganegaraan merupakan praksis dari kerakyatan demokratis.

Baca juga: Nestapa Pendidikan Pancasila

Persoalannya, apakah PP Nomor 4 Tahun 2022 mampu mewujudkan keluasan pengetahuan Pancasila sehingga menjadi katalisator bagi pembentukan keilmuan Pancasila? Penulis bersikap pesimistis. Mengapa? Karena tidak terdapat ”pembaruan keilmuan” Pancasila dalam PP tersebut. Hal ini terlihat dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi dalam Pendidikan Pancasila yang tidak berbeda dengan muatan PPKn.

Artinya, pendidikan Pancasila cenderung sekadar menjadi perubahan ”kulit”, dimana ”isi” tetap PPKn (Satriwan Salim, Kompas, 22/2/2022). Jika seperti itu, revitalisasi pendidikan Pancasila tidak akan mampu membangkitkan ilmu pengetahuan Pancasila!

Syaiful Arif Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila; Tim Penulis Buku Ajar Pendidikan Pancasila oleh BPIP

Syaiful Arif