Bukti Sains untuk Melindungi Pemburu-Peramu Terakhir Kalimantan

Berdasarkan bukti saintifik yang ditemukan para peneliti, Pemkab Bulungan berupaya menetapkan Punan Batu sebagai Masyarakat Hukum Adat. Preseden ini bisa jadi contoh baik kontribusi sains dalam kebijakan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F09%2F07%2F79868e6e-2251-4c47-9710-810a3abfc629_jpg.jpg)

Pradiptajati Kusuma, peneliti genetik dari MRIN (kaus merah/tengah), menemui kelompok Punan Batu di sekitar Gunung Benau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu (3/9/2022). Data genetik, budaya dan bahasa Punan Batu yang khas menjadi dasar untuk mengusulkan mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat sehingga diharapkan ada perlindungan terhadap hutan yang menjadi ruang hidup pemburu-peramu terakhir di Kalimantan ini.

Empat tahun lalu, tim ilmuwan dari eks Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan kolaboratornya telah menyingkap keberadaan suku Punan Batu yang semula hanya berupa desas-desus ke dunia luar. Kini, bukti sains ini menjadi dasar bagi perlindungan kelompok suku pemburu dan peramu terakhir di Kalimantan ini.

Jejak suku Punan Batu awalnya diketahui tim peneliti eks Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, yang dipimpin Herawati Supolo Sudoyo dan Pradiptajati Kusuma saat penelitian lapangan di Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun 2018. Keduanya kini bekerja sebagai peneliti di Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN), setelah LBM Eijkman dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kompas turut serta dalam perjalanan lapangan saat itu. Pada awal Februari 2018, dari orang-orang Punan Tubu Respen yang menetap di Kabupaten Malinau, kami mendapatkan informasi tentang orang Punan Batu yang hidup berpindah-pindah di hulu Sungai Sajau, Kabupaten Bulungan.

Para peneliti, termasuk antropolog senior dari Complexity Science Hub Vienna, J Stephen Lansing, awalnya meragukan informasi tersebut karena selama ini keberadaan pemburu peramu di Kalimantan dianggap sudah punah.

Baca juga: Bukti Genetik Jadi Dasar Pengusulan Wilayah Hukum Adat Punan Batu

Laporan ”Sensus Punan 2002-2003” oleh Center for International Forestry Research (Cifor) hanya menyebutkan tentang kemungkinan adanya kelompok Punan yang masih nomaden. Namun, tidak ada data siapa mereka, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara hidupnya. Kelompok Punan yang nomaden ini juga tidak masuk dalam daftar Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F03%2F14%2F6ae33eb1-7a40-40ad-874f-45ff53015b34_jpg.jpg)

Rombongan orang Punan Batu tengah berjalan menyusuri hutan di sekitar hulu Sungai Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Kamis (19/10). Suku pemburu dan peramu ini teramcam dengan perusakan hutan dan perkebunan sawit yang menggusur ruang hidup mereka.

Pada pertengahan 2018 itu, kami kembali ke Kaltara untuk memastikan keberadaan mereka. Melalui perjalanan darat dari Tanjung Selor selama sekitar dua jam dan berperahu selama tiga jam, kami mulai menemukan titik terang keberadaan mereka. Kontak pertama mulai dilakukan dan selama beberapa hari kemudian kami mengikuti beberapa keluarga, yang menyebut dirinya sebagai Punan Batu, karena tinggal di ceruk-ceruk goa karst di sekitar Gunung Benau ini.

Jalan pangan tertua

Penemuan komunitas yang masih nomaden untuk berburu dan meramu ini mengejutkan para peneliti. Berburu dan meramu merupakan jalan pangan tertua leluhur manusia.

Setidaknya hal ini telah dijalankan sejak 2 juta tahun lalu dan baru sekitar 10.000 tahun lalu Homo sapiens mengenal tradisi bercocok tanam. ”Keberadaan pemburu-peramu secara global sangat sedikit. Pemburu-peramu yang masih aktif dan banyak diteliti selama ini adalah masyarakat Hadza di Tanzania,” kata Lansing.

Orang Rimba di Jambi lebih dulu dikenal sebagai kelompok nomaden di hutan. Namun, belum ada data yang mendukung bahwa kebudayaan berburu dan meramu mereka merupakan tradisi menerus, bukan cultural reversion atau pembalikan budaya. Analisis DNA mitokondria yang dilakukan Pradiptajati dan tim menunjukkan, populasi Orang Rimba baru terbentuk sekitar 500 tahun lalu.

Fenomena cultural reversion juga terjadi pada komunitas Mlabri, pemburu-peramu dari Thailand. Laporan Hiroki Ota dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di jurnal PLoS Biology (2005) menyebutkan, dari segi genetik, komunitas Mlabri baru terbentuk 500-800 tahun yang lalu, dari sejumlah kecil individu yang sebelumnya merupakan kelompok petani dan kemudian mengadopsi mode subsisten berburu-meramu.

Baca juga: Punan Batu, Pemburu Terakhir Kalimantan yang Kian Terdesak

Untuk memastikan apakah tradisi berburu meramu Punan Baru merupakan suatu kemenerusan atau pembalikan budaya, Pradiptajati dan tim kemudian dilakukan pemeriksaan genetik, bahasa, dan budaya. Pengambilan sampel darah dilakukan Herawati dan tim pada Oktober 2018.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F09%2F07%2F0ba17424-16a3-4975-901e-a230faffcc9f_jpg.jpg)

Keluarga Punan Batu di Bulungan, Kalimantan Utara, tengah memasak hewan buruan, Jumat (2/9/2022). Sebagai pemburu-peramu yang hidup nomaden, suku Punan Batu sangat tergantung pada sumber pangan liar dari hutan.

Dalam kunjungan lapangan ini, Lansing menemukan bahasa kuno yang unik. Dalam percakapan sehari-hari, suku Punan Batu menggunakan bahasa Punan Sajau, masuk dalam kelompok bahasa ”Central Sarawakan Austronesian” yang juga dipakai suku Punan atau Dayak. Namun, suku Punan Batu juga memiliki bahasa Latala.

Dengan menganalisis struktur dan kosakata Latala dan membandingkannya dengan berbagai bahasa lain, Lansing menyimpulkan, bahasa ini merupakan kunstsprache, yaitu bahasa yang dipakai leluhur tetapi sekarang digunakan untuk ekspresi tertentu, mirip bahasa Yunani Homer, Latin, dan Jawa Kuno. ”Bahasa Latala di Punan Batu merupakan warisan budaya kuno, bukti lebih lanjut untuk sejarah demografis mereka yang berbeda,” tulis Lansing.

Selain itu, ditemukan bahwa orang Punan Batu masih mempraktikkan teknik komunikasi menggunakan ranting dan dedaunan. Guy Arnold dalam jurnal Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society pada 1958 telah mendokumentasikan, orang Penan di Serawak juga menggunakan ranting untuk berkomunikasi dengan sesama di tengah hutan di masa lalu.

Bahasa Latala di suku Punan Batu merupakan warisan budaya kuno, bukti lebih lanjut untuk sejarah demografis mereka yang berbeda.

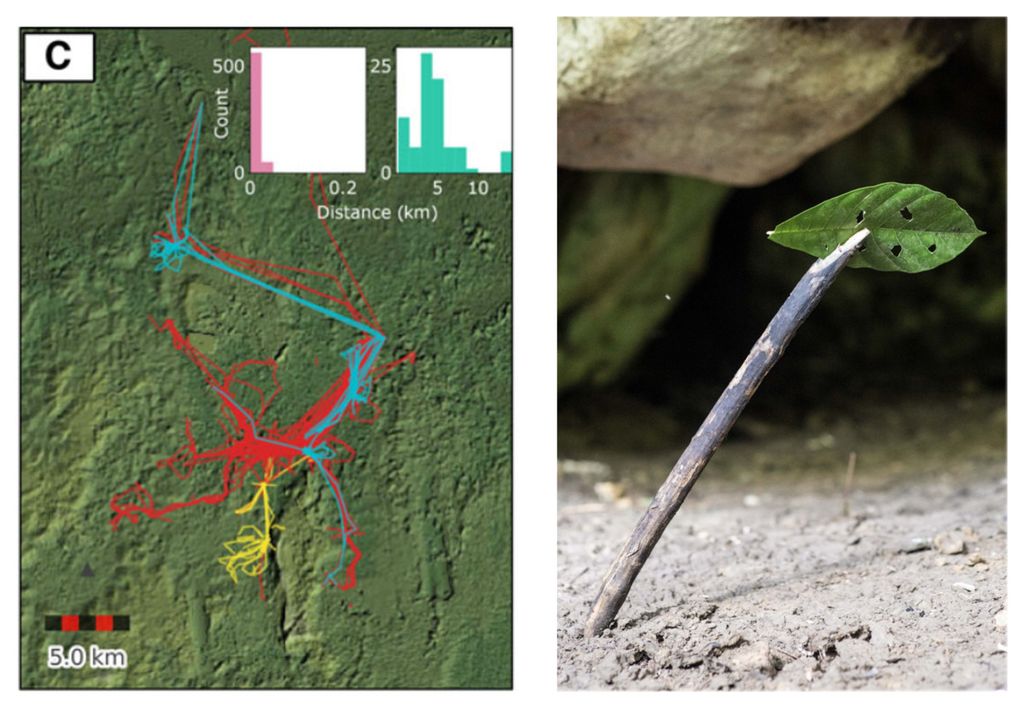

Sementara itu, Guy Jacobs dari University of Cambridge, menemukan pergerakan nomaden pada suku Punan Batu. Dia memberikan GPS portabel kepada 27 orang Punan Batu untuk memahami pola dan pergerakan mereka di hutan. Secara total, dia berhasil mengumpulkan 713 hari data pergerakan selama Oktober 2018 dan Maret-Juni 2019.

Baca juga: Warga Punan Berkomunikasi dengan Ranting Kayu dan Bahasa Kuno

Hasilnya, orang Punan Batu rata-rata pindah tempat tinggal setiap 8-9 hari untuk berburu binatang, mengumpulkan makanan, madu, dan berbagai produk hutan lain. Beberapa gerakan adalah gerakan jangka pendek individu, yang lain adalah seluruh keluarga. Ketika mereka pindah, mereka melakukan perjalanan sekitar 5 kilometer antarkamp.

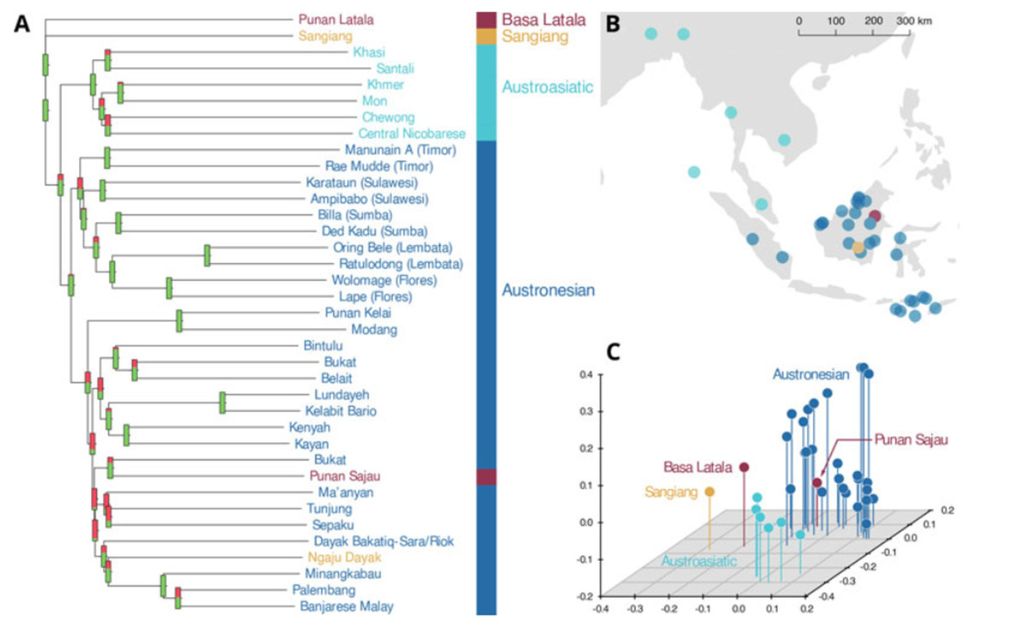

Pohon kekerabatan bahasa Latala, yang dimiliki suku Punan Batu, menunjukkan bahasa ini merupakan warisan budaya kuno, bukti lebih lanjut untuk sejarah demografis mereka yang berbeda. Sumber: Stephen Lansing, dkk (2022)

”Perbandingan dengan masyarakat pemburu-peramu global menunjukkan bahwa pergerakan komunitas Punan Batu ini unik. Tidak ada pemburu-peramu di lingkungan lain yang mengikuti karakteristik gerakan pendek dan sesering ini,” kata Jacobs.

Sebagai perbandingan, pemburu Hadza lebih jarang berpindah walaupun durasi perpindahannya bisa berbulan-bulan. ”Punan Batu penting secara global sebagai perwakilan mobilitas hutan tropis yang kaya sumber makanan,” kata Jacobs.

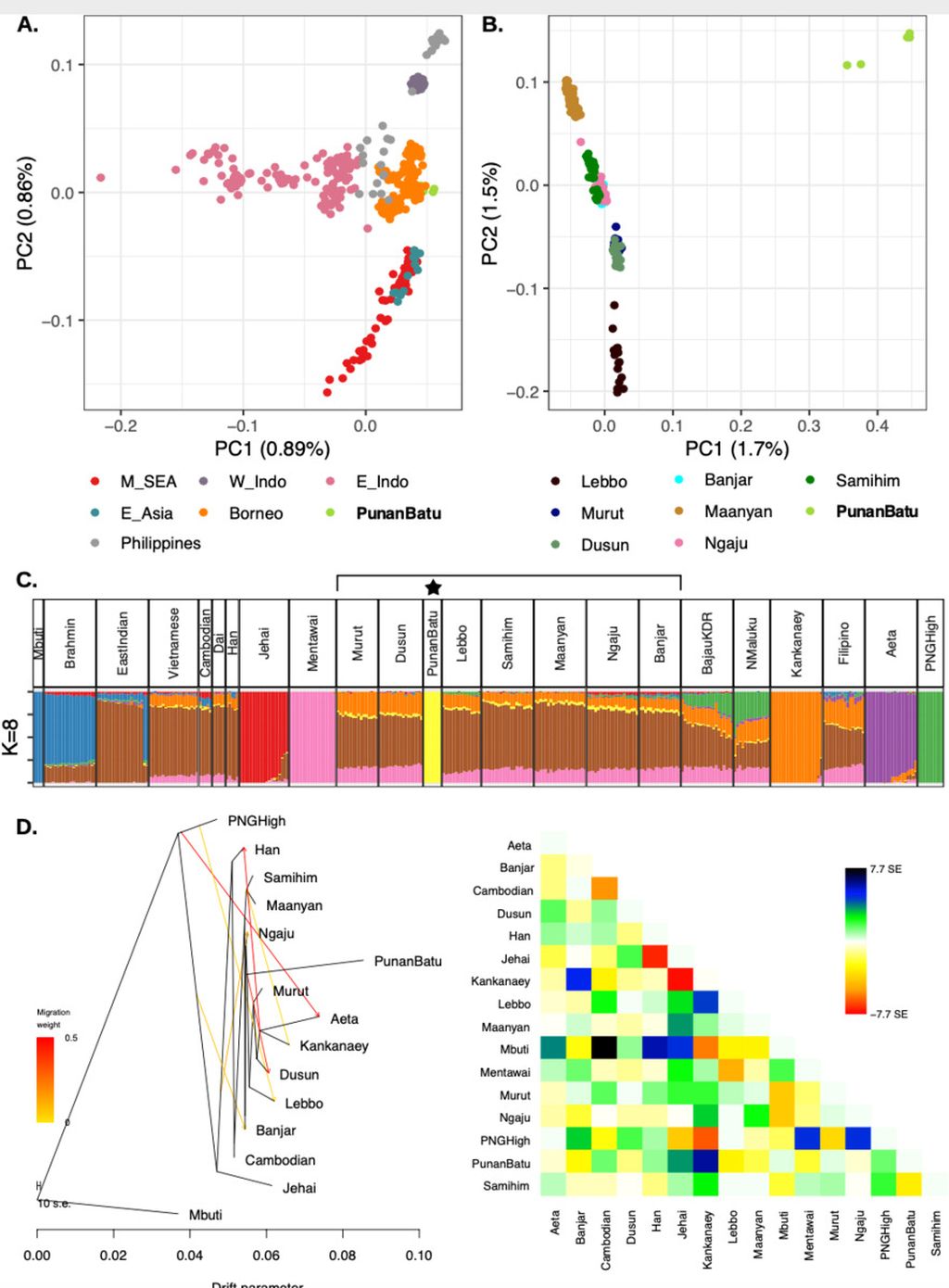

Analisis genetik juga menguatkan mengenai identitas suku Punan Batu yang berbeda dengan kelompok petani Dayak. Pradiptajati mengatakan suku Punan Batu tidak memiliki bauran DNA Austronesia, yang dikenal sebagai pembawa budaya bercocok tanam di Indonesia, termasuk di populasi suku Dayak. ”Suku Punan Batu memiliki ciri genetik Pra-Austronesia. Sekitar 8000 tahun lalu leluhur mereka kemungkinan sudah tiba di Kalimantan,” katanya.

Leluhur Punan Batu ini berasal dari Asia daratan (mainland Asia), sebagaimana orang Aslian di Malaysia, yang jika dirunut juga berbagi leluhur dengan orang Andaman yang bermigrasi puluhan ribu tahun lalu dari Afrika. Suku Punan Batu kemudian mendapatkan tambahan bauran genetik dari leluhur pra-Austronesia dari Asia Timur.

Suku Punan Batu berbagi leluhur dengan kelompok Punan lain, seperti Punan Tubu. Meski demikian, suku Punan Batu telah lama mengisolasi diri sehingga memiliki motif genetik berbeda dengan Punan Tubu atau kelompok Punan lainnya. ”Perbedaan genetik orang Punan Batu dengan orang Punan lainnya lebih jelas dibandingkan orang Jawa dan Sunda. Ini menunjukkan orang Punan Batu lebih awal berpisahnya,” ujarnya.

Struktur genetika suku Punan Batu berbeda dengan populasi lain di Kalimantan. Mereka memiliki nenek moyang Pra-Austronesia yang diperkirakan tiba di Kalimantan sejak sekitar 8.000 tahun lalu dari daratan Asia. Sumber: Stephen Lansing dkk (Evolutionary Human Science, 2022).

Kontribusi sains

Hasil analisis genetika tentang suku Punan Batu ini kemudian ditulis Pradiptajati dan tim di Evolutionary Human Science yang diterbitkan Cambridge University Press edisi Februari 2022. Dari sisi ilmiah, temuan ini memberikan perspektif baru mengenai pola migrasi dan penghunian di Indonesia sekaligus meneguhkan keberadaan pemburu-peramu terakhir di Kalimantan.

Namun, sejak awal pertemuan dengan suku Punan Batu, para peneliti sudah mengkhawatirkan keberlangsungan hidup komunitas ini karena keberadaannya yang belum diakui negara. Selain data genetik yang menunjukkan tren penurunan jumlah populasi, hutan yang menjadi ruang hidup suku Punan Batu juga terancam karena masuk dalam konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) Inhutani.

Tak hanya menerbitkan di jurnal ilmiah, para peneliti juga berupaya melindungi suku Punan Batu dan kebudayaannya ini dari kepunahan. Berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, para peneliti ini kemudian menyampaikan temuan mereka ke jajaran Pemerintahan Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan.

Baca juga: Kerusakan Hutan dan Perubahan Iklim Mengancam Punan Batu

”Kami beberapa kali menyampaikan temuan riset kami ke pemerintah daerah dan syukurlah saat ini mulai ada titik terang. Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik temuan kami dan akhirnya membentuk tim untuk menetapkan suku Punan Batu sebagai masyarakat hukum adat,” kata Pradiptajati.

Pada Jumat (1/4/2022), Bupati Bulungan Syarwani menandatangani deklarasi inisiatif perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu. ”Upaya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Punan Batu akan dilakukan dengan menjaga ekosistem dan kawasan hutan yang mereka huni,” kata Syarwani, Rabu (31/8/2022).

Kiri: Pola pergerakan komunitas Punan Batu di hutan Sajau Benau. Kanan: salah satu contoh teknik berkomunikasi komunitas Punan Batu menggunakan ranting dan dedaunan untuk beradaptasi dengan lingkungan hutan yang terisolasi. Sumber: Guy Jacobs dkk (2022)

Kini, Pemkab Bulungan tengah menyiapkan pengajuan resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar hutan seluas 18.497 hektar yang menjadi ruang hidup suku Punan Batu dikeluarkan dari konsesi HPH.

Herawati mengatakan, keterbukaan Pemkab Bulungan menerima bukti-bukti sains demi perlindungan masyarakat Punan Batu yang terancam ini harus diapresiasi dan dicontoh daerah lain. ”Ini adalah contoh baik bahwa bukti ilmiah bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membuat kebijakan,” katanya.

Sebaliknya, praktik baik ini juga bisa jadi preseden bahwa sains dasar juga bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Syaratnya pengambil kebijakan mau mendengar dan menyimak data dan temuan dari para saintis....