Penataan Bisnis Minyak Sawit

Pemerintah telah membuat langkah positif membuka kembali keran ekspor minyak sawit. Juga telah melakukan investigasi pelanggaran bisnis minyak sawit. Namun, upaya itu perlu dilengkapi agenda kebijakan untuk perbaikannya.

Didie SW

Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) berikut turunannya. Kebijakan ini berlaku sejak 23 Mei 2022.

Langkah ini tentu saja perlu disambut positif. Namun, keputusan ini perlu dilihat sebagai langkah awal untuk melakukan penataan di dalam alur bisnis industri minyak sawit ke depan.

Ada beberapa alasan mengapa penataan perlu dilakukan. Pertama, industri sawit memiliki mata rantai yang panjang dan manajemen yang kompleks, dari sisi sosial, politik, dan ekonomi. Industri ini contoh par excellence keterkaitan antara sektor pertanian dan industri dengan kepentingan yang tentu saja beragam.

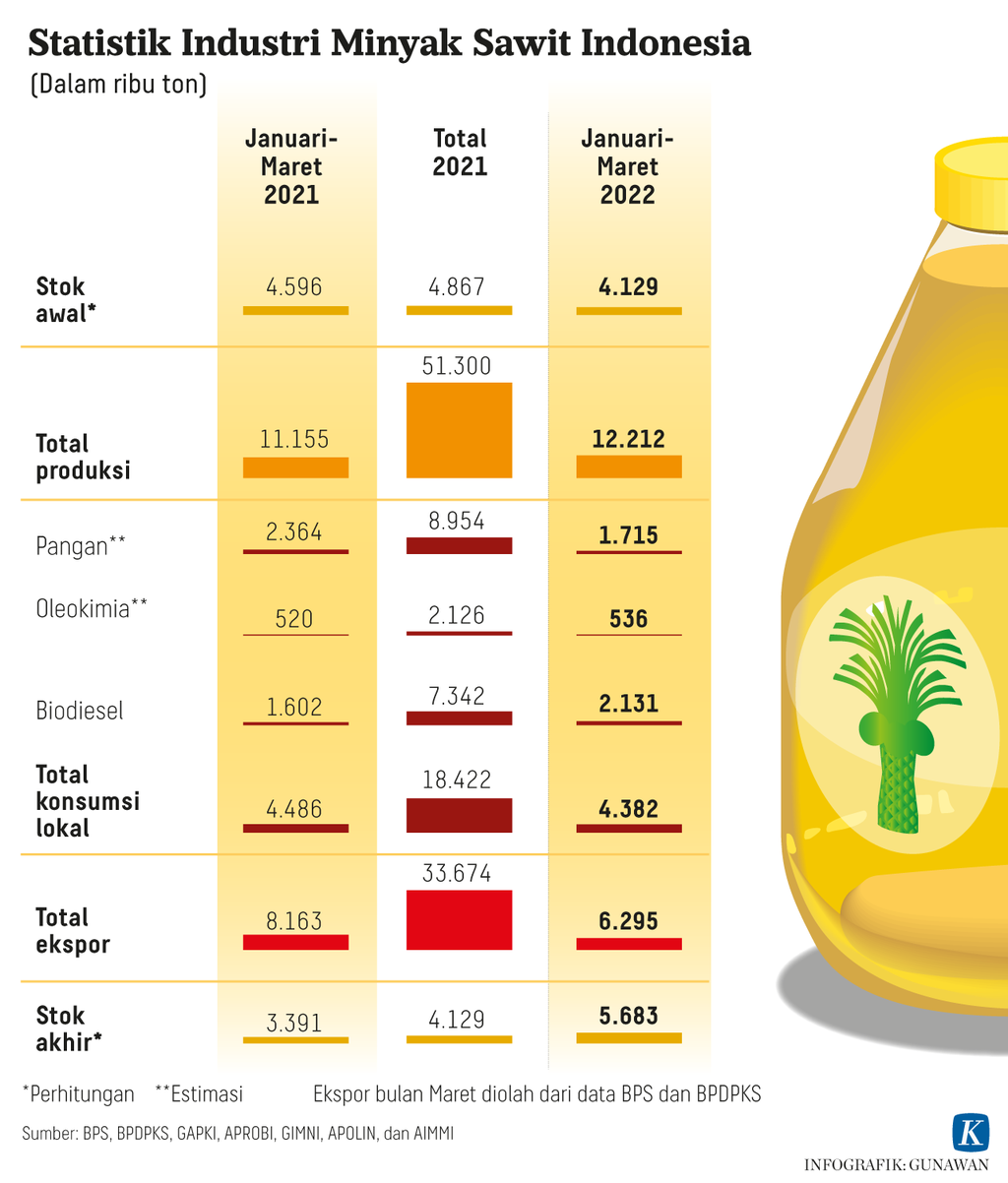

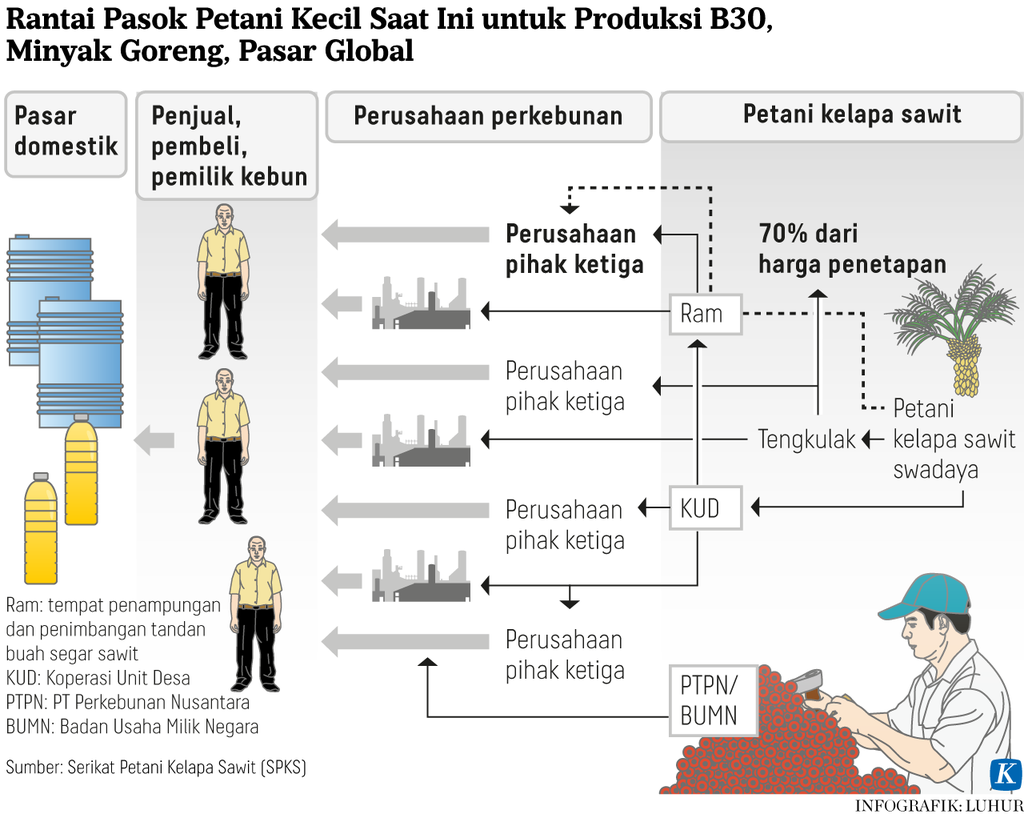

Dimulai dari tahap penanaman di perkebunan sawit yang menghasilkan buah yang disebut tandan buah segar (TBS). TBS diproses oleh pabrik kelapa sawit, baik melalui pembelian dari tengkulak maupun hasil kebun sendiri, untuk menghasilkan CPO dan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil/PKO). Penjualan untuk ekspor sudah bisa dimulai setelah proses ini dilakukan. Namun, jika tidak diekspor, CPO dapat diolah melalui proses penyulingan di pabrik rafinasi menjadi bahan turunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minyak goreng dan mentega.

Kebun kelapa sawit memiliki basis politik yang cukup besar.

Kedua, keterkaitan itu sayangnya menggambarkan pula perbedaan konsentrasi aset dan modal yang cukup mencolok. Dari sisi kepemilikan lahan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total lahan kebun sawit yang dimiliki rakyat per 2021 seluas 6,1 juta hektar, sedangkan yang dikelola oleh 2.892 perusahaan swasta seluas 8,4 juta hektar.

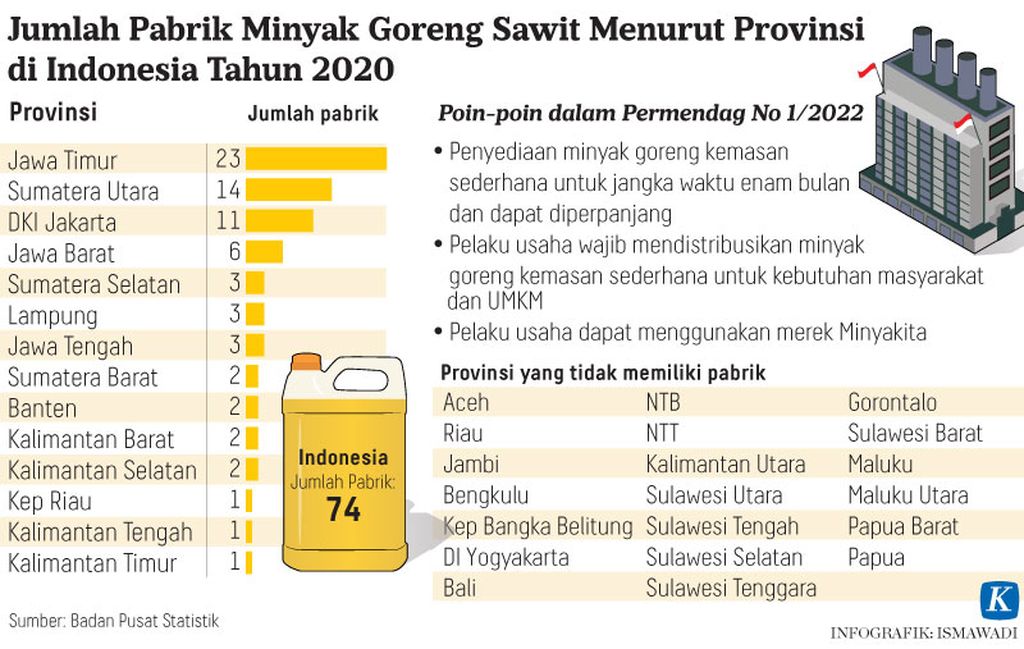

Di sisi lain, di sisi industrinya, terdapat 38 perusahaan yang bergerak di bisnis pabrik kelapa sawit dan 74 perusahaan yang memiliki kegiatan seputar pabrik rafinasi minyak goreng. Kebun kelapa sawit memiliki basis politik yang cukup besar. Setidaknya per 2019 terdapat 2,5 juta petani dan 4,3 juta buruh yang tersebar di daerah perdesaan hingga pantai, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Ketiga, proses distribusi bahan turunan minyak sawit, seperti minyak goreng, sangat mengandalkan peran distributor sebagai pedagang besar hingga dapat dikonsumsi oleh rumah tangga.

Hasil survei BPS tahun 2020 menunjukkan 56,28 persen hasil produksi minyak goreng disalurkan ke distributor dan 40,28 persen dikirim langsung untuk ekspor ke luar negeri. Tak hanya berhenti sampai di situ, proses distribusi minyak goreng masih perlu melewati pedagang eceran yang merupakan pemasok terbesar untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga.

Survei ini juga menemukan bahwa tahapan pada pedagang eceran memiliki margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) yang terbesar dari seluruh proses distribusi minyak goreng, yakni 10,07 persen pada 2020. Angka ini meningkat dari angka MPP pedagang eceran tahun 2018 yang sebesar 6,88 persen.

Keempat, industri CPO dan turunannya memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi makro Indonesia. Kajian yang dilakukan Kiko Hirada-IMF (2021) menunjukkan bahwa pada 2019 saja pangsa ekspor minyak sawit diperkirakan sebesar 10 persen dari seluruh ekspor Indonesia dan Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit dunia, menyumbang sekitar 55 persen dari total produksi sawit dunia.

Baca juga :Mengatur Ulang Industri Sawit

Disebutkan bahwa pinjaman komersial sektor perkebunan sawit diperkirakan sekitar 3,3 persen. Karena itu, gangguan terhadap stabilitas ekspor minyak sawit akan dapat menyebabkan gangguan serius pada stabilitas neraca berjalan dan sektor keuangan di Indonesia. Chain Reaction Research (2018) memperkirakan pinjaman sektor minyak sawit kepada perbankan mencapai 11,4 miliar dollar AS.

Intervensi pemerintah

Kompleksitas bisnis minyak sawit dengan perputaran modal yang sangat besar ini tampaknya juga menghadirkan intervensi yang besar dari pemerintah. Intervensi itu terjadi sejak hulu hingga ke hilir.

Di hulu, misalnya, pemerintah melakukan intervensi melalui Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 yang mengatur kepemilikan kebun sawit minimal 20 persen dari total kebutuhan bahan baku untuk mendapatkan izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P). Sementara peraturan yang sama juga mengatur bahwa kapasitas minimal untuk mendapatkan IUP-P kelapa sawit adalah lima ton TBS per jam.

Intervensi ini justru menciptakan barrier to entry (hambatan untuk masuk) yang besar bagi pemilik lahan kebun sawit rakyat. Usaha perkebunan rakyat yang memiliki lahan terbatas akan kesulitan untuk menghasilkan produk turunan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, TBS hasil kebun rakyat menjadi sangat bergantung kepada pengepul atau tengkulak dalam menjual hasil produknya.

Intervensi pemerintah juga dapat ditemukan dalam pengolahan biodiesel. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015, industri minyak sawit diharuskan mendukung program pemerintah untuk mengurangi beban impor solar melalui program B20 dan B30.

Selisih harga CPO di pasar internasional dengan harga yang ditetapkan untuk biodiesel diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah dibentuk sejak 2015. Meminjam konsep Allen & Radev dari Dana Moneter Internasional (IMF), BPDPKS dapat dikategorikan sebagai dana ekstra-anggaran (extra-budget fund) yang berada di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan karena itu rentan terhadap proses transparansi dalam penggunaannya.

Intervensi lain di sektor hilir adalah berupa domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) terhadap CPO di tengah tingginya harga minyak goreng pada awal 2022, terutama ketika harga CPO dunia meningkat tajam sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan disusul oleh perang di Ukraina. Dalam merespons dinamika pasar global yang guncang oleh dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina ini, pemerintah membuat intervensi kebijakan yang kadang berubah-ubah (flip-flop policy).

Baca juga : Kebijakan DMO Produk Minyak Sawit Kembali Diberlakukan

Intervensi pertama kali diawali dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 yang terbit pada 11 Januari 2022. Jurusnya, dengan memaksimalkan dana BPDPKS.

Permendag ini juga mengatur harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 14.000 per liter. Namun, efektivitas kebijakan ini dirasa sukar untuk dinilai.

Tak lama berselang, terbit pula kebijakan subsidi minyak goreng dengan konsep HET untuk seluruh minyak goreng kemasan sebesar Rp 14.000 per liter pada 19 Januari 2022. Gelontoran minyak goreng subsidi ini menurut rencana akan mencapai 250 juta liter per bulan selama periode enam bulan. Kembali, anggaran dana berasal dari BPDPKS, mencapai hingga Rp 3,6 triliun.

Namun, target tak tercapai dan seketika pasokan minyak goreng mulai menghilang di pasaran. Kebijakan HET ini pun hanya berumur satu minggu. Harga yang tidak kunjung turun membuat pemerintah kembali merevisi kebijakannya.

Tekanan dari masyarakat menjelang bulan puasa turut memberikan tekanan politik publik yang kuat.

Pada 27 Januari diundangkan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur HET untuk seluruh produk minyak goreng sawit, mulai dari curah hingga kemasan premium. Kebijakan ini berlaku pada 1 Februari 2022 dan sejak saat itu pula pasokan minyak goreng seperti lenyap ditelan bumi. Konsumen kesulitan mendapatkan minyak goreng, baik di pasar modern maupun tradisional.

Bongkar-pasang kebijakan minyak goreng lantas harus dilanjutkan pemerintah. Tekanan dari masyarakat menjelang bulan puasa turut memberikan tekanan politik publik yang kuat. Harmonisasi kebijakan dilanjutkan pada 15 Februari 2022 dengan menerapkan kebijakan DPO sebesar Rp 9.300 per kilogram untuk CPO dan Rp 10.300 per kilogram untuk refined, bleached and deodorized palm olein, serta DMO hingga 20 persen dari volume ekspor melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022.

Kebijakan ini kemudian direvisi satu bulan berikutnya dengan meningkatkan DMO hingga 30 persen. Pengekangan yang terbit pada 10 Maret 2022 ini ditujukan kepada para produsen agar menyisihkan egonya untuk menyelamatkan pasar domestik.

Sama seperti sebelumnya, kebijakan ini hanya seumur jagung dan berakhir pada 17 Maret 2022. Sebagai gantinya, intensifikasi pungutan ekspor dan bea keluar naik sebesar 80 persen menjadi 675 dollar AS per ton untuk komoditas CPO. Harapannya, untuk membuat pasar domestik seindah pasar internasional, dari sudut pandang harga.

Untuk mengatur koridor produksi dan distribusi minyak goreng, selanjutnya pemerintah memaksimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam hal ini, BPDPKS berperan untuk memberikan dana pembiayaan minyak goreng curah kepada pelaku UMKM. Besaran dana ini sebesar selisih antara harga acuan keekonomian dan HET.

Tentu hal ini bertujuan untuk mempercepat penurunan harga minyak goreng. Tak kunjung menemui titik terang, Pemerintah Indonesia lantas menerapkan kebijakan ekstrem, yaitu larangan ekspor CPO melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2022. Namun, kebijakan ini telah membuat harga TBS menjadi turun drastis di tingkat petani.

Agenda kebijakan ke depan

Pemerintah telah membuat langkah positif dengan membuka kembali keran ekspor minyak sawit. Pemerintah juga telah melakukan investigasi secara hukum terhadap pelaku yang diduga melanggar hukum dalam manajemen bisnis minyak sawit yang kompleks tersebut.

Namun, upaya ini perlu dilengkapi dengan tiga agenda kebijakan berikut. Pertama, agenda kebijakan penyeimbangan (rebalancing policy). Agenda ini terutama diarahkan pada pengurangan kesenjangan (gap), baik dalam kepemilikan lahan maupun konsentrasi modal di dalam bisnis minyak sawit.

Pemerintah telah membuat langkah positif dengan membuka kembali keran ekspor minyak sawit.

Pembuatan regulasi baru yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis besar dan usaha kecil menengah dan koperasi di bisnis minyak sawit perlu dilakukan.

Kedua, agenda kebijakan transparansi. Harus bisa dipastikan bahwa intervensi melalui berbagai regulasi tidak menjadi ”komoditas bisnis” bernuansa perburuan rente (rent seeking), termasuk tentu saja dalam penggunaan dana ekstra-anggaran BPDPKS. Hal ini diperlukan untuk mempersempit kemungkinan-kemungkinan terjadinya irregularities dalam penggunaannya.

Ketiga, agenda kebijakan pelibatan, terutama pemangku kepentingan yang mewakili petani sawit, dalam membuat kebijakan penetapan harga dan DMO. Hal ini untuk menciptakan policy ownership yang lebih kuat dan mengakar ketika pemerintah membuat kebijakan dalam menanggapi gejolak pasar global.

Makmur Keliat,Pengajar Ekonomi Politik HI-FISIP Universitas Indonesia dan Analis Senior LAB 45