Meningkatnya Pengungsi Seiring Memburuknya Iklim Global

Diproyeksikan intensitas bencana hidrometeorologi akan meningkat di masa mendatang sehingga diperkirakan luasan wilayah terdampak juga akan terus membesar dan menelan banyak korban.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F03%2F12%2F556c2c51-676d-4f8f-96ce-b34de5592dca_jpg.jpg)

Ratusan pengungsi bencana tanah longsor mengantre naik Kapal Motor Bukit Raya di Dermaga Pos Lintas Batas Negara di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (12/3/2023). Sebagian besar korban bencana itu hendak mengungsi ke Pulau Natuna Besar dan Pulau Bintan.

Pemanasan global memicu terjadinya krisis iklim yang berimbas pada kian tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Fenomena itu menjadi ancaman yang membayangi keselamatan jiwa manusia. Setidaknya ada empat juta jiwa penduduk Indonesia yang harus mengungsi untuk sementara waktu akibat bencana iklim.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 588 kejadian bencana pada tahun 2023 hingga 13 Maret lalu. Semua bencana yang terkonsentrasi di Pulau Jawa tersebut merupakan bencana hidrometeorologi yang terdiri dari banjir, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

Bencana tersebut berpotensi menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah munculnya pengungsi. Bahkan, sebagian penyintas bencana akhirnya harus berpindah lokasi hunian. Banyak kerusakan infrastruktur yang menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.

Penduduk yang mengungsi dan berpindah tempat tinggal karena bencana alam atau krisis lainnya di dalam negeri disebut sebagai pengungsi internal (internally displaced people). Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menegaskan, penanganan pengungsi internal menjadi bagian tidak terpisahkan dalam manajemen kebencanaan.

Indonesia termasuk negara dengan jumlah pengungsi internal sangat besar. Berdasarkan data lembaga Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Indonesia masuk dalam sepuluh negara dengan jumlah pengungsi internal terbanyak di dunia sepanjang satu dekade terakhir.

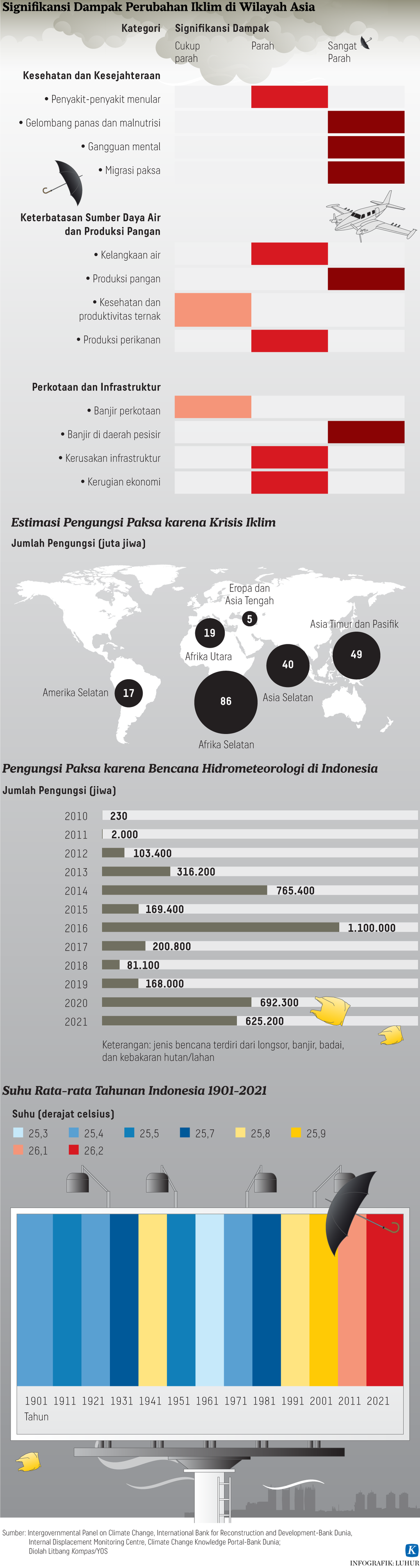

Lonjakan jumlah pengungsi internal terjadi di Indonesia. Selama 2010-2021, jumlah pengungsi internal meningkat hingga enam kali lipat. Angka terbesar adalah tahun 2016 sebanyak 1,1 juta jiwa. Saat itu, kejadian bencana alam mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2002.

Bencana yang menyebabkan banyak kerusakan secara periodik adalah hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor. Bagi Indonesia, bencana hidrometeorologi menjadi bencana paling mematikan karena memakan banyak korban jiwa.

Ada sejumlah bencana hidrometeorologi cukup besar yang melanda Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Lembaga Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) mencatat bahwa siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 menjadi salah satu dari sepuluh bencana alam paling mematikan di dunia. Sedikitnya 226 jiwa meninggal dalam peristiwa tersebut. Selain itu, ada pula longsor yang baru saja terjadi di Pulau Serasan, Kepulauan Riau, yang menewaskan 21 jiwa penduduk. Total pengungsi akibat bencana itu mencapai 1.216 orang.

Baca juga: Beban Berat Generasi Muda Mengatasi Krisis Iklim

Bencana hidrometeorologi lainnya yang juga menelan korban jiwa adalah banjir. Banjir di Lampung dan Kabupaten Lahat pada 9 Maret 2023 setidaknya menewaskan seorang warga dan merendam ratusan rumah. Sementara itu, di Parepare dan Aceh, dua orang meninggal dan ribuan orang harus mengungsi akibat terjangan banjir.

Daerah lainnya yang terlanda bencana akibat anomali iklim tersebut adalah Bali. Pada pertengahan Oktober 2022 ada enam korban meninggal karena banjir dan longsor di ”Pulau Dewata”. Selain Bali, masih banyak lokasi lainnya di Indonesia yang terdampak banjir dan terendam hingga berhari-hari pada kurun waktu itu. Misalnya saja di Sangatta, Kalimantan Timur, serta Kotawaringin Barat dan Katingan di Kalimantan Tengah. Akibat bencana itu, lebih dari 10.000 jiwa penduduk harus mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Dalam konteks pengungsi internal, setiap kejadian bencana akan menyumbang banyak penyintas. Sayang, proyeksi jumlah pengungsi internal diproyeksikan akan terus bertambah di masa mendatang seiring kenaikan frekuensi kejadian bencana. Salah satu penyebabnya adalah krisis iklim imbas dari tren pemanasan global yang terus berlanjut.

Bencana hidrometeorologi merupakan salah satu bencana yang berhubungan erat dengan krisis iklim. Diproyeksikan intensitas kejadiannya akan meningkat di masa mendatang sehingga diperkirakan luasan wilayah terdampak juga akan terus membesar dan menelan banyak korban.

Kajian pengungsi internal karena krisis iklim oleh Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan setidaknya 216 juta penduduk dunia tergusur dari tempat tinggalnya pada tahun 2050. Tiga wilayah paling berisiko terhadap fenomena ini adalah Sub-Sahara Afrika, Asia Timur dan Pasifik, serta Asia Selatan.

Ancaman krisis iklim

Berbagai penelitian dan kajian menunjukkan terjadinya anomali cuaca dan iklim di berbagai lokasi. Kejadian ekstrem terus berulang dalam periode yang makin singkat. Secara keseluruhan, kondisi demikian berdampak pada kesehatan mental, kesejahteraan, kepuasan hidup, kebahagiaan, hingga pendidikan bagi para pengungsi internal.

Laporan organisasi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2022 tentang Impacts, Adaptation and Vulnerability menunjukkan, ada lebih dari 20 juta jiwa yang menjadi pengungsi internal sejak tahun 2008. Mereka dihadapkan pada kondisi memprihatinkan karena bencana alam akibat cuaca ekstrem yang merusak wilayah dan tempat tinggalnya sehingga harus mengungsi dan berpindah.

Ironisnya, potensi bencana krisis iklim itu akan terus meningkat dan mengancam keselamatan banyak jiwa manusia. IPCC mengestimasi sekitar 709 juta jiwa hidup di wilayah yang mengalami kenaikan drastis curah hujan, sedangkan 86 juta jiwa lainnya berada di wilayah yang mengering sejak tahun 1950. Keparahan kondisi lingkungan akibat krisis iklim ini menambah daftar wilayah yang tidak layak huni di dunia ini di masa depan.

Lingkungan tidak layak huni mendorong manusia bermigrasi untuk menemukan tempat tinggal yang memiliki akses pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih mudah. Dari berbagai lokasi di permukaan bumi, Sub-Sahara Afrika menjadi wilayah paling berisiko terdampak krisis iklim. Implikasinya, ada 86 juta jiwa manusia yang diperkirakan akan bermigrasi keluar wilayahnya menurut perhitungan Bank Dunia.

Apabila dijumlahkan dengan area utara Afrika, jumlah pengungsi internalnya mencapai 105 juta orang. Wilayah Afrika memang menjadi titik episentrum dampak krisis iklim terparah di dunia. IPCC menggambarkan keruntuhan ekologi yang masif akan terjadi di wilayah Afrika. Akibatnya, kawasan ini akan memiliki tingkat kerentanan ketahanan pangan yang tinggi, masifnya kasus malanutrisi, penyakit menular, hingga resesi ekonomi berkepanjangan.

Anak-anak Maasai berlari melewati seekor zebra yang menurut warga setempat mati karena kekeringan, saat mereka menggembalakan ternak mereka di Desa Ilangeruani, dekat Danau Magadi, Kenya, pada Rabu, 9 November 2022. Sebagian wilayah Kenya telah mengalami empat musim berturut-turut dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Krisis Iklim Rampas Hak Anak-anak

Selain Afrika, gelombang pengungsi internal diperkirakan juga akan melanda Asia Timur dan Pasifik yang di dalamnya terdapat Indonesia. Bank Dunia memperkirakan sedikitnya 49 juta jiwa akan mengungsi karena krisis iklim. Wilayah Asia Timur dan Pasifik akan dihantam kerusakan ekologi dengan masif di area-area pesisir. Akibatnya, terjadi kerusakan infrastruktur kawasan pantai dan kehilangan biodiversitas laut di wilayah ini.

Indonesia tentu saja tidak luput dari krisis iklim dan potensi lonjakan pengungsi internal karena tingginya risiko bencana itu. Prediksi Bank Dunia menyebutkan, pemanasan suhu di Indonesia akan mencapai kisaran 1,4 derajat celsius pada 2050 dan bisa lebih tinggi di wilayah daratan. Kondisi demikian berpotensi besar meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Pantauan sepanjang periode 1998-2010 menunjukkan terjadi kenaikan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua. Daerah yang mengalami penurunan curah hujan tersebar di sisi barat dan selatan Pulau Sumatera, bagian timur Pulau Jawa, bagian selatan Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Bali, dan sisi barat Papua.

Hak pengungsi

Masyarakat yang terdampak krisis iklim dan bencana mengalami berbagai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerusakan tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan menjadi dua permasalahan utama yang perlu diselesaikan pemerintah.

Laporan IDMC tahun 2023 menyebutkan setidaknya ada empat kerugian besar yang dialami para pengungsi internal. Empat hal itu adalah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, akses pendidikan terganggu, dan tingkat kesehatan yang minim. Sayangnya, implementasi pemenuhan hak pengungsi internal terkait empat hal itu sering terkendala di lapangan. Alasannya beragam, mulai dari durasi penanganan korban dan pengungsi yang lama hingga eksekusi tahapan rekonstruksi serta relokasi bangunan yang juga tak singkat.

Pemenuhan hak bagi pengungsi karena bencana diatur secara internasional dan diturunkan ke dalam kebijakan nasional. Inisiasi itu dimulai sekitar tahun 1950 pasca-Perang Dunia II di wilayah Eropa yang kemudian disebut UNHCR. Tujuannya jelas, yaitu melindungi hak dan kesejahteraan orang-orang yang terpaksa mengungsi.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F30%2F67a356fd-e320-43ae-b3d2-6e1072d1c362_jpg.jpg)

Warga korban gempa bumi bertahan di pengungsian dengan atap terpal seadanya di lapangan di Desa Cibeureum, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022) malam. Pengungsian tersebut juga dihuni oleh warga senior, anak-anak, hingga anak balita.

Baca juga: Tak Cukup Sosialisasi dalam Mitigasi Bencana

Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan konsep pengungsi sebagai orang-orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu akibat dampak buruk bencana. Pemenuhan hak mereka dilakukan secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan umum. Tanggung jawab terbesar berada di pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai upaya pemenuhan hak bagi pengungsi internal terdampak bencana, Indonesia mencatat pengeluaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setiap tahun berkisar Rp 3,8 triliun. Peraturan BNPB Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana menyebutkan sejumlah hal terkait pengungsi.

Pasal 22 Peraturan BNPB Nomor 03 Tahun 2018 menyebutkan tujuh poin pokok tentang hak pengungsi. Tujuh poin itu adalah pemberian upah kerja bagi yang dipekerjakan, pemberian santunan, pengembalian hak status kependudukan dan politik, pengurusan dokumen hilang, bantuan dana stimulan perbaikan rumah, bantuan dana penggantian bibit tanaman dan ternak, serta bantuan biaya sewa rumah dan lahan usaha.

Regulasi itu diharapkan dapat memberikan perlindungan dan juga pemulihan keadaan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak bencana. Namun, upaya kuratif dari pemerintah itu akan semakin optimal lagi langkah penanganannya apabila disertai dengan upaya mitigasi yang bersifat preventif dalam meminimalkan potensi munculnya bencana. Masyarakat harus memiliki edukasi yang cukup dalam melihat krisis iklim ini sebagai akibat terjadinya fenomena pemanasan global.

Pemerintah dan masyarakat harus sadar untuk bersama-sama mereduksi peningkatan emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran yang tinggi, pemerintah dapat menyiapkan sejumlah skenario mitigasi iklim yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dengan demikian, tingginya risiko bencana akibat anomali iklim tersebut dapat terus ditekan dan dihindari sehingga masyarakat terbebas dari ancaman bencana yang sangat merugikan. (LITBANG KOMPAS)