Perppu Cipta Kerja dan Privatisasi Perikanan

Perppu Cipta Kerja bakal melegitimasi privatisasi perikanan, yaitu kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota. Praktik privatisasi perikanan secara global menimbulkan fenomena baru, yaitu tragedi komoditas perikanan.

Ilustrasi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memanaskan tensi politik di Tanah Air. Di sektor perikanan, substansinya melegitimasi privatisasi perikanan.

Secara historis, gagasan privatisasi perikanan berangkat dari teori the tragedy of the commons-nya Garret Hardin (1968). Argumentasinya, supaya mencegah deplesi sumberdaya ikan. Lewat privatisasi bakal mengelola serta memanfaatkannya secara efisien dan berkelanjutan.

Praktiknya, privatisasi perikanan menerapkan sistem kuota. Imbasnya, hak kepemilikan sumberdaya perikanan bersama (common pool resources) berubah menjadi hak individu/privat (private property right). Bennet et al (2015), menyebutnya sebagai perampasan ruang laut dan sumber dayanya (ocean grabbing) yang memicu ketidakadilan.

Baca juga: Perikanan yang Berkeadilan

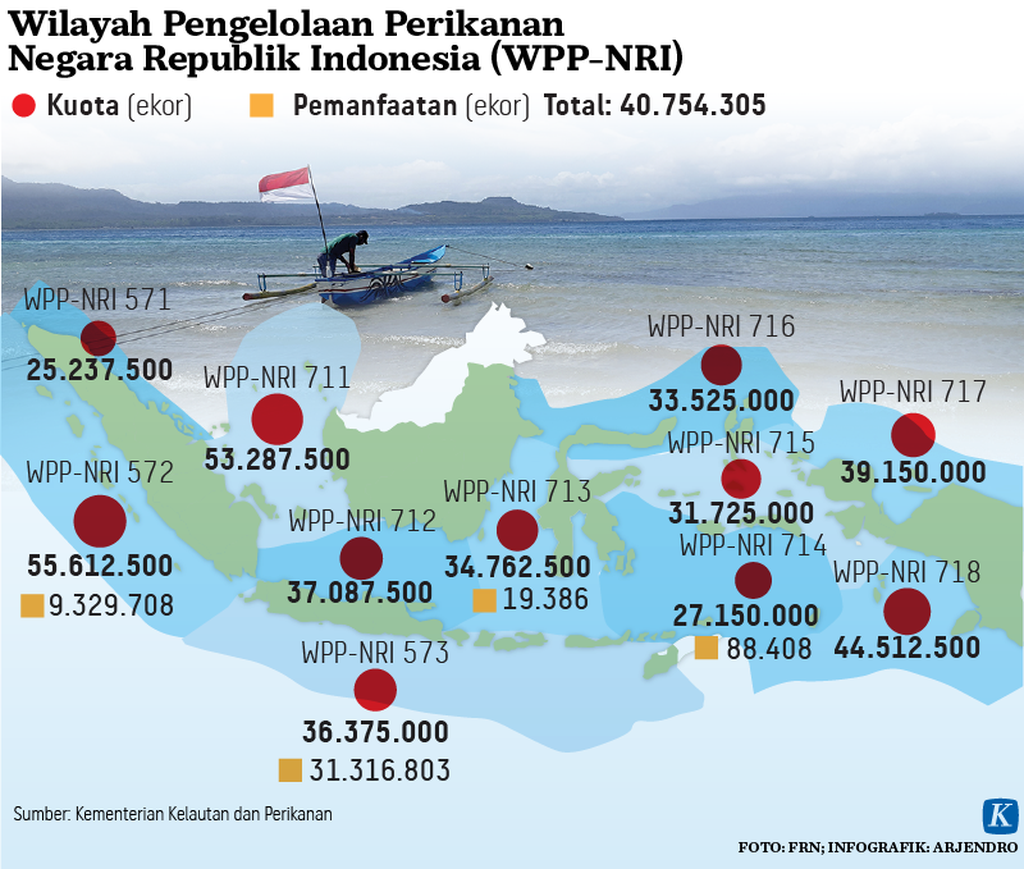

Dalam Perppu Cipta Kerja ditemukan: pertama, aturan melegitimasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) lewat instrumen kuota. Tujuh WPPNRI dialokasikan untuk penangkapan komersial, termasuk membiarkan kapal ikan asing beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kedua, membolehkan zona inti perlindungan (konservasi) laut diubah menjadi kawasan pemanfaatan demi kepentingan proyek strategis nasional. Ketiga, tidak jelasnya definisi nelayan kecil. Pasalnya, patokannya apakah ukuran kapal atau skala ekonomi. Keempat, membolehkan investor asing berinvestasi di pulau-pulau kecil (PPK), dan kelima, membolehkan impor kapal ikan asing yang berpotensi mematikan industri kapal ikan nasional.

Intinya: semua itu untuk kepentingan investasi dan industrialisasi ekstraktif. Kelak mendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Meskipun kondisi ekonomi Indonesia masih timpang (gini rasio 0,384), akibat penguasaan sumberdaya ekonomi oleh kaum oligarki.

Pengelolaan berbasis masyarakat

Model privatisasi sumberdaya alam sejatinya telah dikritisi Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2009. Ia mengusulkan model pengelolaan berbasis masyarakat (community based management/CBM).

Dalam perkembangan konsep Ostrom berdialektika secara konsep maupun praktiknya. Negara-negara berkembang dan maju yang menerapkan ternyata terlalu bias masyarakat (society centric) sehingga dikritik Thang (2018). Ia menyatakan, selain bias masyarakat konsep Ostrom juga bersifat policentric yang mengabaikan peran negara.

Kritik Thang dibangun berdasarkan riset tata kelola perikanan di tiga negara berbeda karakteristik perikanannya (Norwegia, Jepang, dan Vietnam). Mereka menerapkan co-management berbasis masyarakat dalam pengelolaan common pool resources (CPLs). Hasilnya, Thang tetap menyepakati pemikiran Ostrom, tetapi mengoreksinya dengan memasukkan pentingnya ”peran negara” sebagai negosiator, fasilitator, dan pembuat aturan tata kelola perikanan.

Di Indonesia, beberapa daerah telah mengadopsi dan mempraktikan konsep Ostrom. Problemnya, muncul ketidaksetaraan dan dominasi akibat perbedaan orientasi kepentingan.

Sintesis pemikiran Thang melahirkan model tata kelola baru, yaitu meta-governance yang berfungsi mengarahkan (steering), mengefektifkan, memberi dukungan sumberdaya dan akuntabilitas, menjadi demokratis dan legitimasif. Konsep baru Thang tidak hanya berpusat kepada masyarakat, tetapi juga peran negara di dalamnya.

Pemikiran ini tidak memosisikan negara sebagai sentral dalam pengelolaan, pemanfaatan, monitoring, dan kontrol hingga pengambilan keputusan, tetapi negara berperan sebagai negosiator dan pembuat aturan sehingga tidak mendominasi tata kelola perikanan.

Praktiknya, meta-governance adalah mengonstruksi semua aktor dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dalam posisi ”setara” dan bermitra. Mereka adalah negara, asosiasi perikanan, aktor non-negara (NGO), kelompok pengguna lain (masyarakat adat) dan organisasi serikat nelayan serta koperasi perikanan. Jika terjadi ketidaksetaraan, akan berimbas teralienasinya satu pemangku kepentingan akibat adanya dominasi aktor.

Di Indonesia, beberapa daerah telah mengadopsi dan mempraktikan konsep Ostrom. Problemnya, muncul ketidaksetaraan dan dominasi akibat perbedaan orientasi kepentingan. Umpamanya, orientasi pengusaha/korporasi (akumulasi keuntungan), negara (efisiensi pengelolaan dan keberlanjutan), dan masyarakat nelayan (kesejahteraan dan keberlanjutan).

Salah satu negara yang mempraktikkan privatisasi perikanan adalah Norwegia. Negara ini menganut model negara kesejahteraan (welfare state model) beraliran sosialis demokrat. Secara ideologi, ada kemiripan dengan Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945, tetapi praksisnya berbeda.

Privatisasi ala Norgwegia menerapkan sistem kuota, yaitu individual transferrable quota (ITQ) dalam perikanan salmon. Mekanismenya kuota bisa diberikan, dilelang, hingga diperjualbelikan kepada korporasi, individu nelayan, hingga koperasi.

Kini, privatisasi ala Norwegia juga dikritik karena disinyalir memperburuk ketidakadilan bagi nelayan skala kecil (Jentoft 2022). Negara di dunia ini yang bagus menerapkan ITQ adalah Selandia Baru. Sebab, sebelum menetapkan kuotanya, pemerintah berembuk dulu dengan nelayan adat suku Maori dan membagikan kuota.

Baca juga: Neoliberalisme Perikanan Terukur

Praktik privatisasi perikanan secara global menimbulkan fenomena baru, yaitu tragedi komoditas perikanan. Longo & Clausen (2011), mencontohkan kasus perikanan tuna sirip biru (blue fin tuna) dan perikanan tradisional perangkap (tonnara) di perairan Mediterania. Secara ekonomi politik, akibat proses transformasi sosial dan ekologis menyebabkan kedua jenis perikanan itu mengalami tingkat eksploitasi berlebihan.

Belajar dari kasus tersebut, mereka menyepakati kritik pemikiran Marx soal hak kepemilikan pribadi kaum kapitalis (capitalist private property), produksi komoditas, dan formula umum tentang modal jadi basis teoretis tatkala mengklarifikasi hubungan produksi sosial yang memicu tingkat eksploitasi berlebihan perikanan Mediterania.

Fakta tersebut mengambarkan bahwa cara-cara imperatif sosial dalam produksi komoditas kaum kapitalis menjurus kepada akumulasi nilai surplus produksi, mereorganisasi hubungan sosial, dan mengubah modal alamiah menjadi input instrumental yang melayani kebutuhan modal. Akibat memicu krisis ekologi yang berujung tragedi komoditas (Longo & Clausen, 2011). Longo et al (2015) telah mengulasnya secara komprehensif dalam bukunya berjudul: The Tragedy of the Commodity: Oceans, Fisheries, and Aquaculture.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F08%2F26%2F4429882e-036d-4a8f-b4e9-60cc0e04413b_jpg.jpg)

Pekerja mengisi sejumlah ember besar dengan ikan di salah satu lapak di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (26/8/2021). Pada tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penerimaan negara bukan pajak untuk usaha perikanan tangkap sebesar Rp 1 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp 12 triliun pada 2024.

Fakta terbaru dikemukakan Fergusson et al (2022) berdasarkan risetnya di Palau, Pohnpei, dan Yap di Pasifik. Privatisasi perikanan teripang untuk memasok kepentingan korporasi asing dan permintaan pasar internasional mengakibatkan tingkat deplesi berlebihan dan kerusakan ekologi. Sementara, masyarakatnya mengalami kemiskinan, ketertinggalan, dan nilai-nilai budaya lokalnya tergerus. Feguson dan timnya mengusulkan agar menegaskan kembali nilai-nilai, hak, dan kelembagaan masyarakat adat, serta merevitalisasi sumberdaya perikanan untuk mencegah kehancuran perikanan di negara-negara Pasifik.

Penulis dan tim pada 2022 juga menemukan fenomena serupa pada perikanan rajungan di Lampung. Demi memasok permintaan pasar internasional berbentuk daging rajungan pasteurisasi, stok rajungan terancam deplesi. Indikasinya: pertama, ukuran dan beratnya kian merosot; kedua, fishing ground penangkapannya kian jauh, akibatnya produktivitas nelayan setiap trip berkurang; ketiga, nelayan jaring rajungan tak pernah beranjak kesejahteraannya. Mereka terjerat utang dari juragan yang memasok BBM dan logistik melaut (ILO, 2020). Keempat, degradasi habitat rajungan dan ekosistem pendukungnya akibat beroperasinya alat tangkap trawl udang.

Sementara, juragan hingga perusahaan eksportir rajungan meraup keuntungan besar setiap tahun imbas tingginya harga jual di pasar internasional. Buktinya, fishermen’share nelayan rajungan amat kecil berkisar 16,34-22,97 persen dalam saluran pemasarannya. Jadi, 77,03-88,66 persen share-nya dinikmati korporasi (juragan dan eksportir).

Baca juga: ”Quo Vadis” Kebijakan Perikanan Tangkap

Cabut perppu

Perppu Cipta Kerja bakal melegitimasi privatisasi perikanan, yaitu kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota. Targetnya mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan Rp 12 triliun hingga tahun 2024. Bank Dunia pun mendukungnya dalam skema utang ekonomi biru berbentuk keuangan biru dan surat utang biru.

Jika perppu tersebut tetap jalankan kelak; maka akan (i) menambah utang baru; (ii) memperparah deplesi stok sumber daya ikan; (iii) mendegradasi ekologi; (iv) memperlebar jurang ketimpangan dan kemiskinan, (v) menggerus nilai-nilai lokal masyarakat nelayan/adat, dan, (vi) memicu tragedi komoditas. Presiden sebaiknya mencabut perppu tersebut dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020 supaya tidak berpotensi melanggar UUD 1945.

Muhamad Karim, Dosen Universitas Trilogi Jakarta; Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Muhamad Karim