Disiplin Bangkai dan Kekuasaan yang Terlalu Besar

Pengawasan internal tak dapat menjadi solusi untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan yang begitu besar di tubuh Polri. Solusinya, Komisi Kepolisian Nasional harus diperkuat dan dijadikan sebagai lembaga independen.

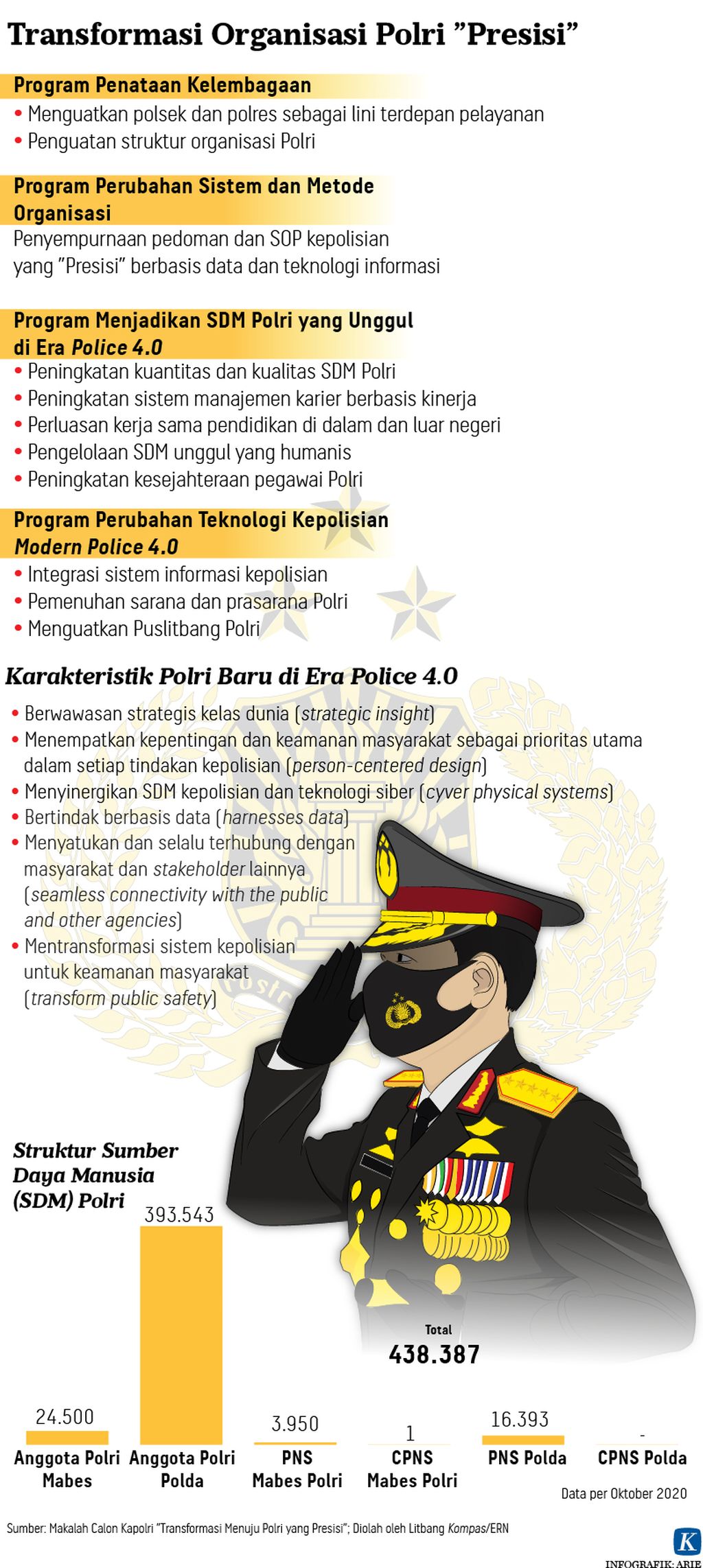

Ilustrasi

”Our very strength incites challenge. Challenge incites conflict. And conflict breeds catastrophe”. (Vision, Captain America-Civil War)

Perkataan Vision tersebut sangat relevan dengan kondisi Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Superhero memiliki kekuatan yang sangat besar, di mana kekuatan tersebut akan melahirkan banyak tantangan dan konflik. Jika tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan melahirkan bencana.

Dalam argumen tersebut, Vision melanjutkan, ”So oversight is an idea that cannot be dismissed out of hand”. Dengan demikian, membatasi kekuatan superhero tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan. Konsep ini sejalan dengan adagium dari Lord Acton: ”power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Kekuasaan memang cenderung korup, dan kekuasaan yang tanpa batas dipastikan korup. Oleh karena itu, untuk membatasi kekuatan kepolisian, sistem pengawasannya yang harus diperkuat. Tulisan ini akan mencoba melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang menjadi momen tidak baik bagi kepolisian dan mengapa kekuatan kepolisian dapat sebesar itu.

Baca juga: Menuju Ekuilibrium Kekuasaan Polri

Kasus yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo, bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, merupakan salah satu momentum yang sangat krusial. Divisi Propam merupakan salah satu lambang penting dalam reformasi Polri.

Pada 1 April 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 yang memisahkan Polri dan ABRI (TNI), di mana kemudian diperkuat dengan amendemen UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu tujuan pemisahan ini untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang profesional dan terbebas dari intervensi pihak mana pun.

Untuk menjaga tanggung jawab tersebut, dibentuk Divisi Propam yang bertugas menegakkan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Secara sederhana, divisi ini yang menjaga marwah anggota Polri dan menindak keras anggota yang melanggar etika dan/atau melanggar hukum.

Tragedi-tragedi sudah menjadi ’bencana’ akibat kekuasaan yang terlalu besar. Kekuasaan ini perlu dikontrol dan diperbaiki.

Pukulan telak bagi Polri ketika pimpinan tertinggi Divisi Propam terlibat kasus dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Kasus ini menjerat beberapa anggota Polri, beberapa sebagai terdakwa, dari jabatan brigadir jenderal, komisaris besar, ajun komisaris besar, komisaris, dan ajun komisaris.

Belum selesai kasus ini, terjadi tragedi Kanjuruhan yang diduga juga melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Dalam peristiwa ini, beberapa polisi ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa pihak harus dimutasi ke posisi yang berbeda.

Kemudian dalam waktu yang tidak lama, seorang polisi berpangkat inspektur jenderal diduga terlibat kasus narkotika. Kasus ini juga melibatkan polisi berpangkat ajun komisaris besar, komisaris, ajun inspektur satu, dan ajun inspektur dua. Tragedi-tragedi sudah menjadi ”bencana” akibat kekuasaan yang terlalu besar. Kekuasaan ini perlu dikontrol dan diperbaiki.

Pembenahan institusi

Sebelum mengkaji penyebab adanya kekuasaan yang begitu besar di tubuh Polri, perlu diketahui bahwa penggunaan kata ”oknum” memiliki andil dalam penyelesaian masalah ini. Menurut Seno Gumira Ajidarma sebagai pakar di bidang kesastraan, kata ”oknum” adalah kata yang tercipta di masa Orde Baru untuk menggambarkan bahwa masalah yang melibatkan ”oknum” adalah masalah perseorangan dan bukan masalah institusi. Dengan demikian, kata ”oknum” anggota menggambarkan bahwa anggota lain tidak terlibat dalam hal yang menyangkut oknum tersebut.

Politik bahasa seperti itu akhirnya mengalihkan bahwa dalam kasus Ferdy Sambo dan kasus kepolisian lainnya merupakan kasus individu dan bukan masalah institusi. Padahal, dalam kasus-kasus tersebut, yang harus dibenahi adalah institusinya, bukan sekadar anggotanya. Dengan demikian, perlu dicari akar permasalahannya dalam tubuh institusi tersebut.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa dalam berbagai kasus tersebut terlibat banyak anggota Polri. Bharada E (RE) dalam persidangannya, memanggil ahli untuk menjelaskan Pasal 51 KUHP mengenai alasan penghapus pidana ketika perbuatan pidana merupakan pelaksanaan perintah jabatan. Menurut tim RE, penembakan dilaksanakan atas dasar perintah jabatan.

Kewajiban mematuhi perintah atasan memang ada, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh menerapkan disiplin bangkai.

Apakah setiap anggota Polri harus selalu tunduk kepada perintah atasan? Peraturan Polri Nomor 7/2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa setiap pejabat Polri wajib mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kewajiban mematuhi perintah atasan memang ada, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh menerapkan disiplin bangkai.

Menurut Moeljatno, Guru Besar Hukum Pidana UGM, pemerintah mengutuk perbuatan disiplin bangkai atau kadaver disiplin, di mana bawahan tanpa berpikir-pikir terlebih dahulu langsung melaksanakan perintah atasan. Padahal, perintah atasan tersebut dapat bersifat melawan hukum sehingga jika perintah tersebut bersifat melawan hukum, Pasal 51 Ayat (1) KUHP tidak berlaku.

Menurut Eddy OS Hiariej, dalam bukunya, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Pasal 51 Ayat (1) KHUP tersebut dapat digunakan ketika perbuatan dilakukan dalam dimensi publik, dalam hubungan subordinasi, dan dilakukan dengan kewajaran. Ketika perintah tersebut di luar kewenangannya dan bahkan bersifat melawan hukum, maka pasal tersebut tidak dapat digunakan.

Baca juga: Menuju Polri yang Demokratis dan Profesional

Perintah yang bersifat melawan hukum dapat digunakan dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP ketika bawahan mengira bahwa perintah tersebut adalah perintah yang sah dan dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 6 Ayat (2) huruf b Perpol Nomor 7/2022 mengatur bahwa setiap pejabat Polri, setiap bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Oleh karena itu, konsep disiplin bangkai sejalan dengan Perpol tentang Kode Etik Polri. Namun, apakah menolak perintah atasan mudah bagi kepolisian.

Budaya kekuasaan dalam tubuh Polri di mana bawahan harus selalu menaati perintah atasan ini yang tidak bisa dimungkiri. Sekalipun dalam Perpol Kode Etik Polri hal tersebut sudah diatur, dalam praktiknya pasti tidak mudah bagi anggota Polri yang berposisi sebagai bawahan. Hal ini yang menjadikan dalam kasus obstruction of justice terlibat berbagai anggota Polri dan bahkan sampai 90 lebih anggota Polri yang mendapatkan sanksi etik dalam kasus tersebut.

Kasus Ferdy Sambo sebenarnya dapat menjadi preseden yang bersifat positif, di mana bawahan dapat menolak perintah-perintah yang bersifat melawan hukum. Harapannya, Perpol 7/2022 dan kasus Ferdy Sambo ini berdampak positif bagi tubuh Polri dan keberanian bawahan dalam menolak perintah melawan hukum.

Memperkuat pengawasan

Selain itu, Polri perlu memperkuat pengawasan. Namun, pengawasan internal, melalui Divisi Propam, tidak dapat menjadi solusi. Ferdy Sambo saat menjabat Kepala Divisi Propam menginisiasi terbentuknya Perpol Nomor 7/2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Polri, justru terbentur peraturan tersebut. Tidak ada yang menyangka, Ferdy Sambo cs adalah anggota Polri yang diberikan sanksi etik berdasar Perpol 7/2022 tersebut.

Selain itu, tidak dapat dimungkiri bahwa konflik kepentingan juga sangat besar. Contoh paling besar, ketika Kepala Divisi Propam diduga melakukan tindak pidana, Divisi Propam tidak mudah melakukan penyidikan. Kejagung baru menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Ferdy Sambo pada 12 Agustus 2022, padahal kejadian pembunuhan pada 8 Juli 2022. Pada dugaan kasus pembunuhan biasa, SPDP dapat keluar dalam waktu cepat. Bahkan, beberapa anggota Divisi Propam terlibat dalam manipulasi CCTV yang terjadi pada 9-14 Juli 2022.

Salah satu bentuk pengawasan yang diperlukan adalah memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan menjadikannya sebagai lembaga independen. Kompolnas yang dibentuk dengan Perpres Nomor 17/2011 sebenarnya merupakan lembaga untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri. Namun, kewenangan-kewenangan yang diberikan perpres sangat terbatas dan lebih bersifat administratif.

Baca juga: Mereformasi Polri

Oleh karena itu, untuk memperbaiki Polri, sebaiknya dibentuk undang-undang untuk mendirikan Kompolnas yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan etik atau pidana yang dilakukan Polri. Pada sebuah laporan berjudul ”Who Polices the Police” yang disusun Open Society Justice Initiative, diusulkan bahwa perlu dibentuk Independent Investigative Agencies (IIAs) sebagai lembaga independen yang dapat melakukan penyidikan terhadap penegak hukum yang melakukan pelanggaran pidana.

Hal tersebut didukung dengan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia juga dengan UU Nomor 12/2005. Dalam konvensi tersebut dijabarkan bahwa untuk menjamin hak untuk hidup, maka negara pihak wajib melakukan penyidikan yang efektif terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh state agents. Dengan demikian, penyidikan khusus untuk pelanggaran oleh kepolisian merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pembentukan lembaga independen yang menangani pelanggaran kepolisian dapat ditemukan di banyak negara, seperti Police Ombudsman for Nothern Ireland, Independent Office for Police Conduct (IOPC) of England and Wales, dan Special Investigation Unit di Kanada. Best practices yang dibangun di banyak negara tersebut tentu dapat menjadi contoh.

Saat ini, Ketua Kompolnas adalah ex-officio Kementerian Koordinator Bidang Polhukam dan wakilnya adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Dalam perjalanannya, akan banyak terjadi konflik kepentingan. Oleh karena itu, komisioner harus diproses seleksi oleh pemerintah dan ditetapkan oleh DPR untuk mengurangi konflik kepentingan sehingga bisa melakukan pembersihan di tubuh Polri secara independen.

Dukungan kuat dari perwira tinggi Polri dalam pembentukan lembaga independen ini merupakan sebuah keniscayaan. Dengan adanya pengawasan yang jauh lebih kuat ini, besar harapan wajah Polri akan berangsur-angsur menjadi positif kembali.

Muhammad Fatahillah Akbar, Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Muhammad Fatahillah Akbar