Rumah Sakit vs Universitas

Menetapkan suatu RS dapat digunakan sebagai RS pendidikan tak semudah yang dibayangkan oleh berbagai pihak. Banyaknya RS besar yang tersedia, tidak otomatis dapat dijadikan wahana pendidikan dokter spesialis.

Ilustrasi

Dalam proses pendidikan dokter termasuk dokter spesialis di Indonesia dan banyak negara, keberadaan universitas dan Rumah Sakit Pendidikan selalu tak bisa dipisahkan.

Judul di atas tidak bermaksud untuk membenturkan kedua institusi ini dalam posisi yang berlawanan. Justru sebaliknya rumah sakit (RS) dan universitas perlu berkolaborasi dalam upaya peningkatkan dan pengembangan proses pendidikan dokter.

Dalam regulasi yang ada saat ini, pendidikan dokter termasuk spesialis dilaksanakan oleh program studi (prodi) dari suatu universitas dengan berbagai persyaratan dan aturan. Setidaknya ada 21 universitas di negeri ini yang menyelenggarakan berbagai prodi dokter spesialis, yang setiap tahun memproduksi sekitar 3.500-4.000 dokter spesialis yang terdiri dari 35 jenis spesialisasi.

Baca juga :Pendidikan Dokter Spesialis, Investasi SDM Masa Depan Bangsa

Baca juga : Krisis Dokter Spesialis, Negara Mesti Hadir

Namun, untuk penduduk lebih dari 275 juta, jumlah dokter itu masih sangat kurang, ditambah lagi masalah distribusi dokter yang tak merata. Pertanyaannya: apa solusinya? Apakah kekurangan dokter di negeri ini harus terus dikeluhkan tanpa solusi atau alternatif untuk mengatasisnya?

Saat ini sesuai dengan data dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ada sekitar 164.404 dokter dan sekitar 49.053 dokter spesialis dan subspesialis. Artinya, sudah ada lebih dari 200.000 dokter di negeri ini.

Namun demikian, untuk penduduk sebanyak 275 juta jiwa, saat ini kita masih kekurangan sekitar 75.000 dokter untuk mencapai rasio ideal satu dokter untuk 1.000 penduduk seperti direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kalau dilihat dari sisi dokter spesialis, masing-masing spesialis kebutuhannya berbeda-beda, seperti dikemukakan oleh beberapa ketua Kolegium Dokter Spesialis beberapa waktu lalu (Kompas, 20/2/2021).

ilustrasi

Spesialis Anak (SpA), misalnya, untuk sekitar 90 juta anak yang berumur kurang dari 18 tahun dibutuhkan sekitar 15.000 SpA. Saat ini baru tersedia sekitar 4.800 SpA. Sedangkan setiap tahun hanya dapat diproduksi 250-300 SpA dari berbagai universitas.

Dengan demikian, melalui sistem dan proses pendidikan seperti sekarang ini kita perlu waktu lebih dari 15 tahun untuk mencapai jumlah SpA yang cukup bagi anak-anak Indonesia.

Untuk Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG), kita perlu sekitar 7.200 SpOG untuk melayani 120 juta wanita usia subur berusia 18-37 tahun, sedangkan saat ini baru tersedia 4.800 SpOG. Untuk Spesialis penyakit Paru (SpP), baru tersedia sekitar 1.300 SpP, dari kebutuhan 2700 dokter SpP.

Demikian pula untuk spesialis Penyakit Dalam, Bedah, Jantung, Bedah Saraf, Bedah Jantung dan lain-lain yang semuanya masih kurang.

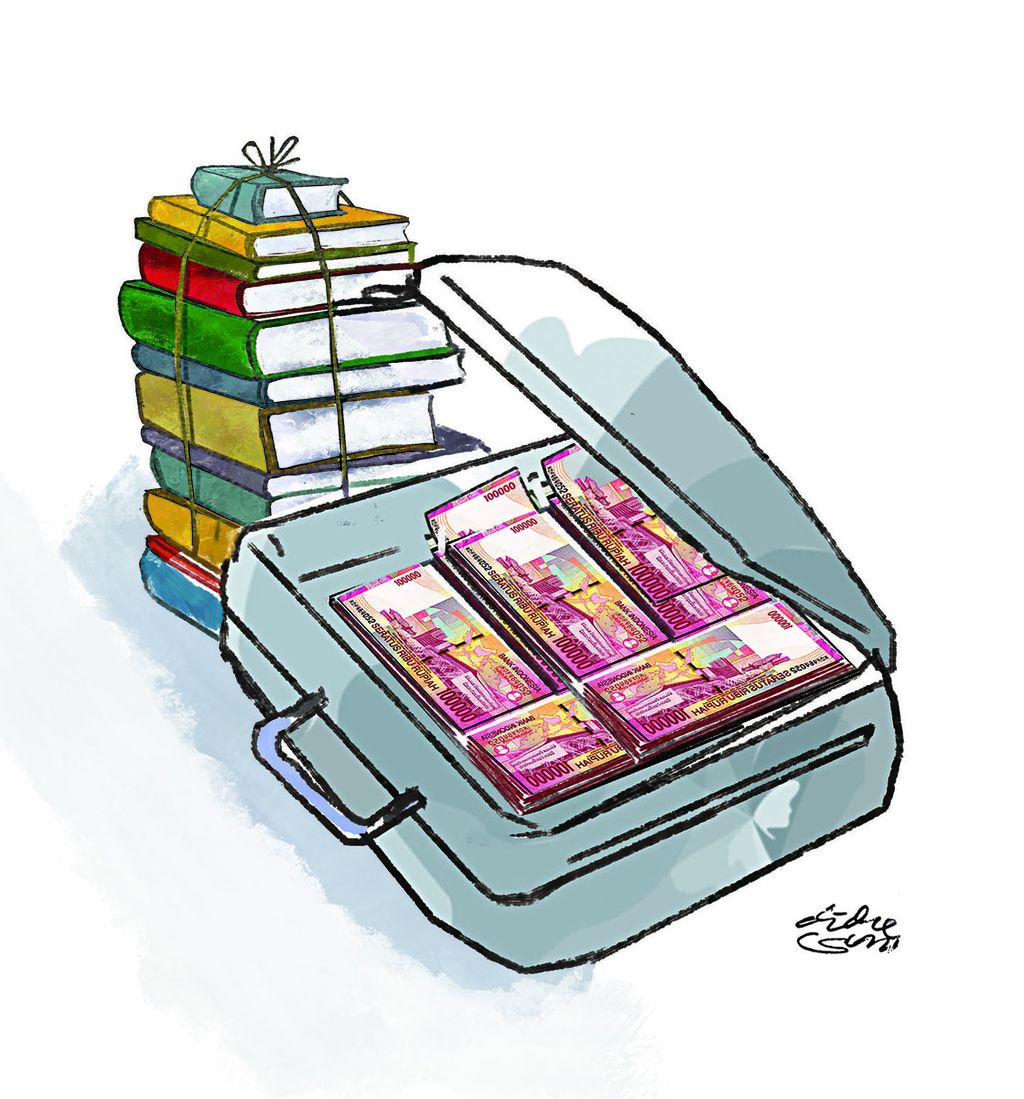

Peserta didik program pendidikan spesialis harus terdaftar sebagai mahasiswa dengan kewajiban membayar mulai dari uang masuk sampai uang SPP setiap semester yang tidak sedikit.

Masalah utama

Masalah kekurangan, dokter termasuk spesialis, di seluruh Tanah Air disebabkan sedikitnya kapasitas/kuota penerimaan di setiap institusi pendidikan/universitas, karena terikat pada berbagai regulasi yang ada.

Seperti dalam UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No 18/2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK).

Kenyataannya, sekitar 30-40 persen dari dokter pelamar pada beberapa program studi spesialis tak dapat diterima untuk mengikuti pendidikan karena terbatasnya kuota penerimaan.

Di samping, itu suatu program studi (prodi) spesialis sebagai pelaksana pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran /universitas harus memenuhi rasio antara tenaga pengajar /dosen tetap terhadap jumlah peserta didik/mahasiswa. Rasio dosen /pengajar terhadap mahasiswa/peserta didik program spesialis hanya maksimal 1:3.

Dengan demikian apabila tenaga dosen sedikit maka yang dapat diterima sebagai peserta didik akan terbatas. Peserta didik program pendidikan spesialis harus terdaftar sebagai mahasiswa dengan kewajiban membayar mulai dari uang masuk sampai uang SPP setiap semester yang tidak sedikit.

Hal inilah yang sering disebut sistem pendidikan yang berbasis universitas (university based) karena semua harus terikat pada aturan universitas. Sementara, sebagian besar (nyaris 100 persen) proses pendidikan atau pelatihan training peserta program pendidikan dokter spesialis dilaksanakan di RS pendidikan utama serta beberapa RS jejaring atau afiliasi.

Akan tetapi, tenaga pengajar yang diperhitungkan sebagai dosen hanya ada di RS pendidik -an utama, tak termasuk dokter yang membimbing atau menilai di RS jejaring atau RS afiliasi karena mereka belum punya Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Rencana penambahan status dosen ber-NIDK oleh pemerintah dalam upaya menambah tenaga pengajar sehingga prodi dapat menerima peserta didik lebih banyak, merupakan hal yang menggembirakan.

Tanpa perubahan melalui transformasi sistem pendidikan dokter, kita akan terus mengeluhkan kekurangan dokter, entah sampai kapan.

Pendidikan berbasis RS

Dari uraian di atas sangat jelas, dengan sistem pendidikan dokter seperti sekarang, bisa dipastikan kita tak akan dapat memenuhi kebutuhan spesialis ataupun sub-spesialis dalam waktu singkat. Tanpa perubahan melalui transformasi sistem pendidikan dokter, kita akan terus mengeluhkan kekurangan dokter, entah sampai kapan.

Oleh karena itu, cukup beralasan bila sistem pendidikan dokter, khususnya spesialis- sub -spesialis, harus segera diubah ke arah sistem pendidikan berbasis RS (hospital based), namun tetap berafiliasi dan berkolaborasi dengan universitas. Hal ini karena universitas pasti memiliki SDM yang cukup, bergantung pada tingkat pendidikan yang akan dilaksanakan, spesialis atau sub-spesialis.

Pemerataan pelayanan dokter spesialis-subspesialis sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk ini, diperlukan kerja sama/kolaborasi antara Kemendikbudristek (yang membawahi Pendidikan Tinggi) dengan universitas/FK sebagai pihak yang memproduksi dokter; dan Kementerian Kesehatan dengan beberapa RS sebagai pengguna (user). Kualifikasi dan rekognisi SDM tenaga pengajar dan pembimbing sangat penting untuk menghasilkan dokter yang kompeten dan profesional.

Melepaskan proses pendidikan sepenuhnya pada suatu RS yang sama sekali terlepas dari universitas sangat berisiko, jika tak ada jaminan bahwa RS itu punya kualifikasi dokter yang cukup untuk menjadi pengajar/dosen. Di AS, hanya 10-15 persen RS penyelenggara pendidikan spesialis yang terlepas dari afiliasi universitas.

Untuk mendidik dokter spesialis, harus tersedia tenaga pengajar dengan kualifikasi sub-spesialis (konsultan), dan ini di bidang spesialisasi tertentu jumlahnya masih terbatas. Untuk mendidik spesialis anak, misalnya, diperlukan 14 subspesialis, antara lain konsultan jantung anak, gastrohepatologi anak, respirologi anak, endokrin anak, hematologi anak, dan lain-lain. Demikian pula spesialis lain seperti ilmu penyakit dalam, obstetri dan ginekologi.

Contohnya yang terjadi di Filipina, yang pernah penulis kunjungi, di mana sistem pendidikan spesialisnya berbasis RS, di samping universitas.

Setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan suatu RS untuk digunakan sebagai RS pendidikan oleh kolegium terkait dan National Board, maka tak semua RS dapat melaksanakan pendidikan/training penuh suatu bidang spesialisasi sehingga ada pembagian tingkatan (level) mulai dari level 1 sampai 4 (tertinggi).

Oleh karena itu, menetapkan suatu RS dapat digunakan sebagai RS pendidikan tak semudah yang dibayangkan oleh berbagai pihak.

RS dengan level tertinggi (4) di Indonesia adalah RS Cipto Mangunkusumo, RS Hasan Sadikin, RS Dr Kariadi, RS Dr Sardjito, RS Dr Sutomo, RS Wahidin, RS Adam Malik, dan beberapa RS lainnya.

Sementara RS lain yang digunakan untuk pendidikan spesialis, termasuk level 2 atau 3, umumnya tak memiliki dokter yang memenuhi kualifikasi tenaga pengajar secara lengkap. Di RS ini peserta didik (residen) dijadwalkan harus berpindah ke RS lain yang tersedia tenaga konsultan dan fasilitas, selama periode waktu tertentu.

Oleh karena itu, menetapkan suatu RS dapat digunakan sebagai RS pendidikan tak semudah yang dibayangkan oleh berbagai pihak. Banyaknya RS besar yang tersedia, tidak otomatis dapat dijadikan wahana pendidikan dokter spesialis.

Fasilitas canggih yang dimiliki RS serta jumlah dokter spesialis yang banyak, bukanlah jaminan suatu RS dapat digunakan sebagai RS pendidikan. Hal ini karena ketersediaan SDM yang punya kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pengajar, jauh lebih penting untuk menjamin lulusan yang terstandar dan berkualitas.

Dokter peserta program spesialis (residen) dengan sistem ini di banyak negara lain tidak membayar SPP. Sebaliknya, mereka dapat gaji yang memadai dari RS (bukan insentif), karena residen sejatinya “bekerja” memberikan pelayanan kesehatan di RS sambil belajar.

Apa yang terjadi dalam pendidikan dokter di Indonesia, di mana peserta program pendidikan spesialis harus membayar SPP, adalah suatu anomali. Sulit mencari negara lain di dunia ini yang residennya harus membayar SPP yang jumlahnya ratusan juta rupiah sampai selesai pendidikan sekitar 4-5 tahun.

Perlu masa transisi.

Perubahan sistem pendidikan dokter yang akan mengembangkan RS menjadi suatu pusat pendidikan spesialis, tentu tak bisa serta-merta dengan cepat dilaksanakan. Kesiapan suatu RS yang akan ditetapkan menjadi RS pendidikan spesialis, harus dinilai dengan cermat. Tak hanya fasilitas dan alat-alat yang tersedia, tapi juga SDM sebagai tenaga pengajar.

Sistem AHS (academic health system) yang sudah dimulai di beberapa institusi pendidikan dokter (lima universitas) harus segera dikembangkan dan dapat digunakan sebagai tahapan awal untuk melaksanakan sistem pendidikan dokter berbasis RS, namun masih tetap berafiliasi dengan universitas.

Beberapa RS yang tergabung dalam jaringan AHS dapat dijadikan sebagai transisi sebelum menuju sistem hospital based yang lebih luas. Tentu saja dengan sistem ini akan bisa diterima lebih banyak peserta program spesialis karena wahana pendidikan tak hanya terpusat di RS pendidikan utama.

Beberapa regulasi terutama tentang tenaga pengajar/dosen harus direvisi atau disesuaikan dengan menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Perbedaan otoritas dalam pengelolaan RS perlu dapat perhatian serius, karena ada RS yang berada di bawah kendali pemerintah daerah, sehingga secara administratif dan pembiayaan tak mudah dilakukan koordinasi dan kesepakatan.

Setidaknya ada tiga kementerian yang berurusan dengan pendidikan kedokteran yang terkait dengan penggunaan RS, yakni Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, dan Kementerain Dalam Negeri.

Organisasi profesi/kolegium juga punya peran penting dalam memberikan sertifikat kompetensi dokter spesialis melalui suatu ujian nasional seperti dilakukan di Filipina, AS dan negara-negara lain.

Sukman Tulus Putra Ketua Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia, Anggota Pengurus Nasional Kolegium IDAI, Anggota KKI 2014-2020

Sukman Tulus Putra