Pembangunan Institusi, Warisan Amat Penting

Mengapa Indonesia, walau jauh dari sempurna, mampu menghadapi berbagai persoalan ekonomi itu? Jawabannya bisa beragam. Namun, ada satu hal penting, yaitu pembangunan institusi sejak 1998, serta pilihan menjaga demokrasi.

Didie SW

Indonesia mungkin bukan negeri yang sempurna. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi, begitu banyak keluhan kita dengar. Ia memang belum mampu memberi untuk semua.

Walau begitu, di pagi 17 Agustus, orang tetap memberikan waktu untuk Indonesia. Anak-anak muda berolahraga dengan pakaian merah dan putih, tanpa imbauan. Orang-orang berkumpul di pinggir jalan, menyiapkan upacara bendera sederhana. Pekerja yang lelah, tertidur di emper jalan, dengan syal merah putih di leher. Walau mungkin ada kekecewaan di sana-sini, kita berdiri tegak, memberikan waktu untuk bendera merah putih, untuk Indonesia Raya.

Indonesia mungkin bukan negeri yang sempurna. Toh, di tengah centang-perenang itu, kita mampu keluar dari pandemi—yang nyaris melumatkan dunia—dengan relatif baik. Kita memang terantuk di sana-sini. Pendapatan rumah tangga terpukul tajam akibat pandemi, tapi dua tahun setelah itu, ekonomi mulai pulih. Ekonomi tumbuh 5,4 persen di triwulan II-2022. Lima besar terbaik di antara negara-negara G20.

Walau mungkin ada kekecewaan di sana-sini, kita berdiri tegak, memberikan waktu untuk bendera merah putih, untuk Indonesia Raya.

Sesuatu yang pantas diapresiasi. Kita pernah—dan mungkin masih—khawatir dengan modal sosial yang rapuh, tapi justru dari pandemi kita paham apa yang ditulis sastrawan Albert Camus, ”Di tengah bencana, pada diri manusia terdapat lebih banyak sifat yang dapat dikagumi ketimbang dibenci”.

Kita mencatat dengan haru: orang bahu-membahu menolong sesama; terlibat aktif membentuk kelompok, untuk mempercepat pemberian vaksin. Masyarakat mengambil inisiatif, tanpa perlu perpres atau peraturan pemerintah.

Indonesia mungkin bukan negeri yang sempurna. Harapan kita nyaris pupus tahun 1998 karena krisis ekonomi, sosial, dan politik. Di hari itu, orang bicara dengan muram tentang kemungkinan tercerai-berainya negeri ini—atau risiko kekacauan karena konflik politik—apabila presiden dipilih secara langsung.

Toh, pemilu secara langsung berjalan dengan damai. Sepuluh tahun kemudian, di tahun 2008, Indonesia ikut dan berperan dalam pertemuan pemimpin dunia di G20 untuk mengatasi krisis finansial global (global financial crisis/GFC).

Di tengah GFC, yang merupakan krisis keuangan terbesar setelah Depresi Besar tahun 1930, ekonomi Indonesia tak mengalami resesi, bahkan dapat tumbuh 4,7 persen, ketiga paling tinggi di antara negara G20.

Ketika taper tantrum memukul negara berkembang, sektor keuangan terpukul, toh dalam waktu tujuh bulan Indonesia—bersama dengan India—mampu melakukan stabilisasi dan keluar dari kategori negara fragile five (lima negara yang rentan).

Pembangunan institusi

Mengapa Indonesia, yang walau jauh dari sempurna, mampu menghadapi berbagai persoalan ekonomi itu? Jawabannya bisa beragam: mulai dari respons kebijakan yang baik dan mungkin juga nasib baik. Namun, ada satu hal penting, yang tak sepenuhnya kita apresiasi: pembangunan institusi sejak 1998, serta pilihan menjaga demokrasi, punya peran penting. Ada beberapa hal yang perlu kita catat.

Pertama, dalam kasus krisis Covid-19, penyediaan vaksin dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang efektif jadi penjelas utama mengapa kita bisa lolos dari krisis dahsyat ini. Pandemi yang berhasil diatasi mengembalikan aktivitas ekonomi.

Di luar itu, dampak dari krisis ekonomi global—seperti GFC dan Covid-19—terhadap ekonomi Indonesia juga terbatas. Mengapa? Basri dan Hill (2011) menunjukkan dalam kasus GFC, perbankan dan sektor swasta Indonesia tak memiliki eksposur yang besar pada subprime mortgage.

Selain itu, porsi total ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain, seperti Singapura atau Korea Selatan.

Kita diuntungkan oleh kurang terintegrasinya kita pada ekonomi global, sesuatu yang sebetulnya tak kita inginkan. Tentu kita harus adil: integrasi yang terbatas pada ekonomi global membuat kita pulih lebih lambat saat ekonomi global pulih dengan cepat.

Kita diuntungkan oleh kurang terintegrasinya kita pada ekonomi global, sesuatu yang sebetulnya tak kita inginkan.

Kedua, mengapa sektor keuangan relatif stabil walau krisis memukul? Kondisi perbankan pada 1998 berbeda dengan 2008, 2013, dan 2020. Sektor keuangan jauh lebih sehat dibandingkan 1998. Persentase kredit macet terhadap total pinjaman pada 1997 tercatat sekitar 27 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan 2008, 2013, dan 2020 yang di bawah 4 persen. Tentu saat ini sektor perbankan tetap harus waspada, rasio pinjaman berisiko (loan at risk) masih relatif tinggi walau sudah mulai menurun.

Dibandingkan 1998, kecukupan modal juga terjaga di sekitar 17 persen. Semua itu terjadi karena berbagai reformasi yang dilakukan di lembaga keuangan, khususnya perbankan, setelah krisis finansial Asia (Asian financial crisis) tahun 1998.

Misalnya, pengaturan modal perbankan, perbaikan dalam supervisi dan kelembagaan. Selain itu, manajemen risiko untuk individu bank dan sistem penjamin simpanan mulai diinstitusionalisasi (Sato, 2005). Reformasi perbankan menyelamatkan kita.

Ketiga, sejak krisis 1998, Pemerintah Indonesia menerapkan aturan fiskal (fiscal rule) yang berhati-hati agar anggaran kita berkesinambungan. Hal itu dituangkan di dalam UU Keuangan Negara yang membatasi Indonesia defisit anggaran kita 3 persen dari PDB dan rasio utang pemerintah/PDB kurang dari 60 persen. Akibatnya, rasio utang/PDB turun dari 77 persen tahun 2001 menjadi 25 persen tahun 2014.

Heryunanto

Itu sebabnya, ketika menghadapi Covid-19, Indonesia memiliki ruang untuk melakukan stimulus, punya ruang untuk memberikan vaksin dan perlindungan sosial. Fiskal stimulus inilah salah satu faktor penting yang memitigasi dampak pandemi, dan mencegah kontraksi tak terlalu dalam. Ruang fiskal tersedia karena kebijakan fiskal yang hati-hati sejak periode-periode lalu.

Keempat, korupsi adalah soal amat serius di Indonesia. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mengakibatkan ambruknya sektor perbankan, yang kemudian menyeret Indonesia masuk dalam krisis keuangan yang amat dalam tahun 1998. Pemberian kredit diberikan kepada grup sendiri, tanpa memperhitungkan kelayakan dari proyeknya, karena KKN. Ibarat rumah kartu, ketika krisis datang, perbankan Indonesia ambruk.

Lalu harapan muncul, ketika tahun 2002 pemerintah membentuk Komite Antikorupsi. Kita tahu, pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil, tetapi kita juga melihat bagaimana kasus-kasus korupsi besar dibongkar oleh KPK beberapa tahun lalu.

Itu sebabnya, upaya penguatan KPK, reformasi di kepolisian dan kejaksaan tak bisa ditawar. Melemahnya komitmen terhadap korupsi akan membawa negeri ini kembali lagi kepada krisis.

Baca juga Deglobalisasi dan Populisme Ekonomi

Kelima, desentralisasi tahun 2001 memang menciptakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya. Namun, ia juga menciptakan principal-agent problem.

Mudahnya, pemerintah daerah bisa tak sejalan dengan pemerintah pusat karena kepala daerah dipilih langsung oleh konstituennya. Akibatnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi sulit. Walaupun dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah cukup besar, hal itu tidak berarti bahwa pembangunan di daerah menjadi lebih baik.

Tanpa skema reward dan penalty yang jelas, kebijakan pemerintah pusat seperti infrastruktur, pengentasan rakyat miskin, dan perbaikan iklim usaha—yang implementasinya dilakukan oleh pemerintah daerah—bisa tak efektif.

Tergantung apakah kepala daerahnya reformis atau tidak. Namun, kita harus adil, desentralisasi telah melahirkan tokoh-tokoh yang melakukan perubahan di daerahnya. Soal koordinasi pemerintah pusat dan daerah ini menjadi krusial dalam isu pemberian vaksin.

Kita tahu, kunci keberhasilan kita mengatasi pandemi adalah percepatan pemberian vaksin ke berbagai tempat di Indonesia. Ini bukan kerja mudah. Awalnya proses ini tak sepenuhnya lancar.

Pemerintah daerah memiliki keterbatasan tenaga kesehatan. Selain itu, ada soal koordinasi pusat daerah, seperti yang disinggung di atas. Akibatnya, program tak berjalan cepat. Pemerintah tak memiliki ”tangan” di daerah.

Itu sebabnya, program vaksinasi jadi efektif ketika TNI dan Polri—yang memiliki garis komando sampai tingkat terendah di daerah—terlibat secara aktif. Peran TNI, Polri, dan tokoh masyarakat telah membantu percepatan vaksinasi.

Peran demokrasi

Keenam, sistem demokrasi. Peraih Nobel Ekonomi Amartya Sen menunjukkan, kesejahteraan tercipta bukan karena barang yang kita punya, tetapi karena aktivitas yang memungkinkan kita memiliki barang itu. Orang harus memiliki kebebasan atau hak untuk melakukan aktivitasnya. Elemen kebebasan menjadi penting. Jika orang dibatasi hak politiknya, dibungkam, terbatas aksesnya untuk pendidikan, kesehatan, maka ia tak bisa mengembangkan dirinya.

Dengan ini, Sen memperluas dimensi pembangunan di mana aspek ekonomi, sosial, dan politik menjadi seimbang. Kita tahu, demi kepentingan ekonomi, aspek sosial politik kerap dimarjinalkan, represi dibenarkan, kritik dibungkam: atas nama pembangunan. Padahal, kritik terhadap pemerintah amat penting.

Baca juga Dampak Resesi Ekonomi Global

Tengok ini: survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting dan Indikator Politik menunjukkan bagaimana tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi mengalami penurunan pada periode Juli-September 2021 akibat ketidakpuasan dalam penanganan Covid-19.

Pemerintah lalu merespons ketidakpuasan itu dengan berbagai langkah, termasuk percepatan pemberian vaksin, penerapan PPKM yang efektif, dan perluasan perlindungan sosial.

Hasilnya, Oktober 2021, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pemulihan dari Covid-19 terbaik di ASEAN.

Saya jadi teringat pada diskusi saya dengan Sen (saya tulis di harian ini, 2 Desember 2021): ”Walau tak ada hubungan yang pasti antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, sejarah menunjukkan, kelaparan yang dahsyat tak pernah terjadi di negara merdeka, demokratis, dan memiliki pers yang bebas”.

Kritik memungkinkan masalah itu bisa diatasi segera. Kritik dan kontrol sosiallah juga yang mendorong dibukanya berbagai kasus hukum atau perbaikan pelayanan. Dari sana kita belajar mengenai pentingnya kebebasan dan demokrasi dalam pembangunan. Keduanya dapat mencegah terjadinya petaka politik dan ekonomi yang lebih buruk.

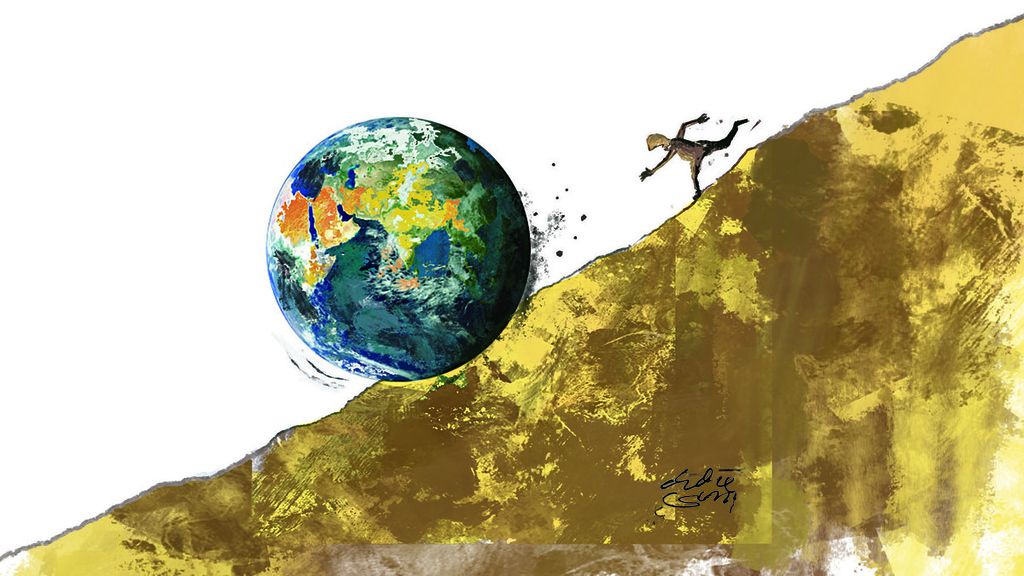

Itu sebabnya, pembangunan institusi jadi kunci. Institusi yang baiklah yang memungkinkan kebijakan pemerintah bisa efektif. Institusi kita memang masih jauh dari sempurna, tetapi ia—sedikit banyak—mampu membantu Indonesia untuk melampaui berbagai rintangan yang berat. Saya tahu, pembangunan institusi dan hak politik tak memikat pada saat ekonomi baik.

Demokrasi mungkin gaduh, mungkin menyebalkan bagi kekuasaan, tapi ia menyelamatkan kita dari kesulitan sosial dan ekonomi. Ia mendorong kita untuk terus memperbaiki diri. Sejarah mengajarkan: perbaikan ekonomi membutuhkan pembangunan institusi, seperti reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, memerangi korupsi, dan menjaga lingkungan hidup.

Warisan institusi

Orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tak didukung oleh institusi yang baik tak akan membuat pembangunan berkesinambungan. Legacy atau warisan terbesar dari sebuah pemerintahan mungkin bukan pertumbuhan yang tinggi, melainkan bagaimana mewariskan institusi yang baik. Institusi yang dapat membuat negeri ini jadi lebih baik, lebih kuat, lebih inklusif.

Indonesia memang bukan negeri yang sempurna, tapi toh kita tak berhenti berusaha. Kepahlawanan tak hanya muncul ketika sang hero—seperti dalam film—menang. Kepahlawanan justru muncul dari ketabahan untuk terus berusaha—walau dalam situasi yang paling muskil sekalipun.

Mungkin itu sebabnya, kita membaca Bung Hatta, yang mengutip Rene de Clercq, dengan tenggorokan tercekat haru: ”Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah usahaku”.

Muhamad Chatib Basri, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F02%2F23%2F7dd5ca98-8284-4fa2-bd98-c12f2d195a5d_jpg.jpg)

Muhamad Chatib Basri