Merayakan Keberagaman ala Sekolah Al-Izhar

Keberagaman sedang menghadapi ujian di negeri ini, termasuk di sekolah-sekolah. Pilihan sadar sekolah untuk menjadikan sekolah penyemai keberagaman mendewasakan generasi muda untuk menjaga pluralisme dan nasionalisme.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F30%2F56713492-a338-4a0e-a721-60727607fc50_jpg.jpg)

Suasana di Sekolah Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Meskipun sekolah ini bernuansa islami, siswi tidak wajib berjilbab/hijab. Siswi yang berjilbab juga diperbolehkan. Aturan ini sebagai proses mendidik siswa untuk dapat membuat pilihan bagi dirinya secara sadar.

Keberagaman semestinya sudah menjadi keniscayaan bagi masyarakat Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dunia pendidikan pun seharusnya terdepan untuk menjadi tempat belajarnya para generasi penerus bangsa menggauli keberagaman dalam keseharian di sekolah.

Kenyataannya, keberagaman kini tidak lagi dengan otomatis tumbuh dalam keseharian di sekolah. Harus ada pilihan sadar sekolah untuk mengajak semua warganya menghidupi keberagaman berdenyut alami di sekolah.

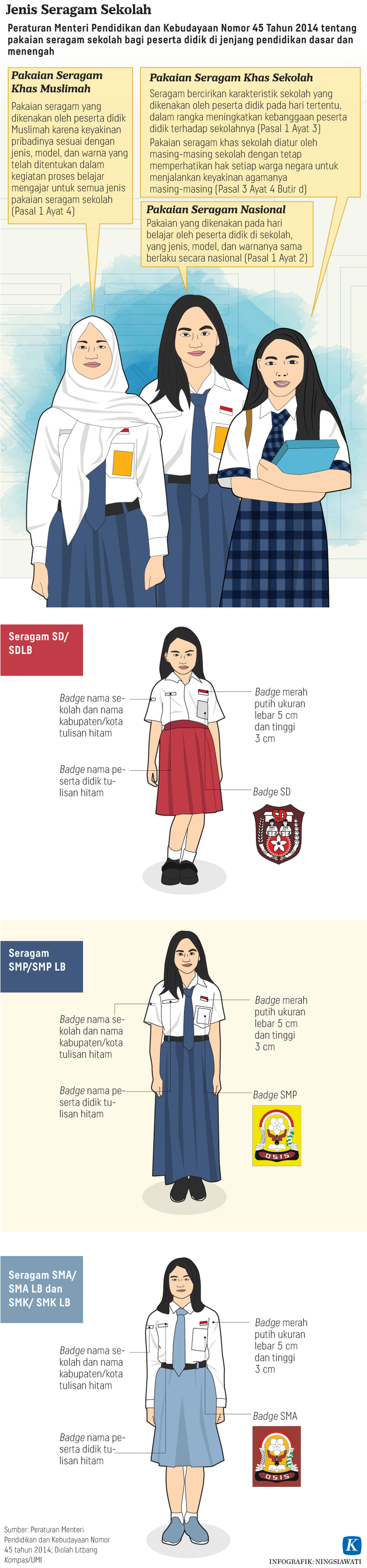

Kini, di sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, keberagaman seakan-akan ”terguncang”. Beberapa waktu lalu di media sosial pun muncul seruan ”kembalikanlah standar seragam sekolah negeri kayak dulu”.

Keberagaman di sekolah negeri di sejumlah daerah diwarnai merebaknya aturan wajib atau pemaksaan berjilbab/hijab bagi siswi dan guru perempuan. Sebaliknya, di daerah lain ada juga pelarangan untuk berjilbab kepada siswi dan guru perempuan Muslim.

Kami ingin pilihan berjilbab itu sebagai pilihan siswi, bukan karena paksaan dari orangtua, guru, atau diwajibkan sekolah.

Ketika pemaksaan berjilbab dengan alasan untuk mendukung pendidikan karakter di sekolah-sekolah umum, khususnya negeri, semakin marak, sekolah umum bernuansa islami, Sekolah Al-Izhar, di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, justru secara sadar tidak mewajibkan siswi dan guru berjilbab. Sebab, berjilbab seharusnya diyakini sebagai pilihan, bukan karena wajib atau paksaan.

Memasuki Sekolah Al-Izhar yang memberikan layanan pendidikan mulai dari anak usia dini, SD, SMP, hingga SMA, pada Selasa (30/8/20220) siang, pemandangan siswi yang dominan tidak berhijab dibandingkan dengan yang berhijab, menjadi keseharian sekolah. Seragam sekolah siswi pun layaknya seragam di sekolah umum, berlengan pendek dan rok pendek selutut. Ada juga seragam sekolah dengan kemeja panjang, tetapi siswi tak wajib berhijab. Sementara siswi yang memilih berhijab tetap merasa nyaman dengan seragam dan rok panjang, dengan hijab berwarna putih.

Baca juga : Seragam Sekolah Dahulu yang Dirindukan

Direktur Pendidikan Perguruan Al-Izhar Pondok Labu Arniyani Arifin mengatakan, sampai saat ini pun belum ada kesepakatan para ulama soal perempuan berhijab. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Meskipun Sekolah Al-Izhar termasuk sekolah umum bernuansa islami, pihak sekolah yang didukung yayasan, tidak ingin terjebak memakai nilai-nilai islami dalam pendidikan dengan simbol pakaian dan ritual keagamaan yang padat.

Teguh dengan pilihan

Menurut Arniyani, untuk tetap teguh dengan pilihan sebagai sekolah umum Islam yang tidak mewajibkan jilbab pada siswi, sungguh tidak mudah. Sempat sekolah ”kecolongan” selama bertahun-tahun dengan adanya pimpinan sekolah dan yayasan yang hendak mengentalkan nuansa islami di sekolah seperti sekolah Islam pada umumnya yang mewajibkan semua siswi, guru, dan pegawai perempuan harus berjilbab.

”Kami ingin pilihan berjilbab itu sebagai pilihan siswi, bukan karena paksaan dari orangtua, guru, atau diwajibkan sekolah. Bagi kami, dengan tidak mewajibkan siswi berhijab sebagai wujud penghargaan pada keberagaman di sekolah,” kata Arniyani, Ketua Yayasan Anakku yang menaungi Sekolah Al-Izhar.

Di sekolah ini, untuk siswi usia dini sampai siswi SD yang belum menstruasi memang diminta tidak berjilbab. Selain dengan alasan demi tumbuh kembang fisik yang baik untuk siswi, pihak sekolah tidak ingin siswi yang masih kecil berjilbab karena pilihan orangtua. Ketika siswi sudah menstruasi, dianggap sudah mulai paham saat diajak berkomunikasi tentang pilihan hendak berhijab atau tidak bagi dirinya.

Sejumlah perintis dan pendiri Sekolah Al-Izhar pun resah ketika sekolah ini mulai ”goyah” dengan pilihan untuk mengedepankan nilai-nilai islami dalam dunia pendidikan dengan lebih menekankan pada perilaku dan karakter berdasarkan nilai-nilai Islam dibandingkan dengan simbol-simbol dan ritual keagamaan yang padat. Di tahun 2014, ketika Arniyani terlibat di sekolah, perlahan-lahan ingin mengembalikan visi awal pendirian Sekolah Al-Izhar di tahun 1987. Di dinding depan pintu gerbang Sekolah Al-Izhar, terpampang foto pendiri Bustanil Arifin dengan tulisan ”Kami menginginkan sekolah yang melahirkan kader pemimpin dan intelektual Islam dengan wawasan luas”.

Sekolah Al-Izhar berkembang menjadi salah satu sekolah swasta favorit di Jakarta. Pilihan untuk tetap mempertahankan identitas sebagai sekolah umum bernuansa islami yang tidak mewajibkan siswi berjilbab tidaklah mudah. Ada upaya-upaya dari ”dalam” untuk mengikis keyakinan ini. Demikian juga ada sorotan dari pemuka agama yang mempertanyakan strategi Al-Izhar sebagai sekolah bernuansa islami.

Baca juga: Dugaan Pemaksaan Jilbab, Kepsek dan Tiga Guru Dinyatakan Langgar Disiplin Pegawai

”Ada orangtua yang tidak setuju. Sampai ada pemuka agama yang mengingatkan untuk menegakkan aturan soal wajib berjilbab karena ini sekolah bernuansa islami. Namun, kami berkeyakinan sekolah kami tetap sebagai sekolah umum bernuansa islami yang tidak mewajibkan siswi berjilbab. Siswi yang memilih berjilbab, tidak dilarang, kami hargai sebagai bagian dari keberagaman. Yang penting, berjilbab sebagai pilihan siswi,” kata Arniyani.

Pilihan sadar Sekolah Al-Izhar untuk sebagai sekolah umum bernuansa islami yang tetap tidak mewajibkan jilbab terasa kontras dengan realitas sekolah-sekolah umum, bahkan negeri.

Dari laporan Human Rights Watch tentang pelanggaran dalam berbagai peraturan wajib jilbab di Indonesia yang dirilis pada Juli lalu, hampir 150.000 sekolah di 24 provinsi berpenduduk mayoritas Muslim di Indonesia saat ini memberlakukan aturan wajib jilbab berdasarkan peraturan lokal dan nasional. Di beberapa daerah Muslim konservatif, seperti Aceh dan Sumatera Barat, bahkan gadis non-Muslim juga dipaksa mengenakan jilbab.

Kebebasan memilih

Ketua OSIS SMA Al-Izhar Neema Amila Suwandha, siswi kelas XII, mengatakan, dirinya bersekolah dari taman bermain hingga SMA di Al-Izhar. Sampai saat ini, Neema tidak memilih untuk berjilbab meskipun ibunya berjilbab. Pernah juga Neema mendapat pertanyaan mengapa bersekolah bernuansa islami, tetapi tidak ada kewajiban berjilbab.

”Justru dengan adanya kebebasan untuk memilih bagi siswi, itu sudah sebagai implementasi toleransi. Berjilbab itu kalau diri sudah merasa siap, bukan karena paksaan. Kami di sekolah merasakan nilai-nilai Islam itu diutamakan terlihat dalam perbuatan baik pada sesama dan lingkungan, bukan dengan simbol dan hafalan-hafalan,” kata Neema.

Kami di sekolah merasakan nilai-nilai Islam itu diutamakan terlihat dalam perbuatan baik pada sesama dan lingkungan, bukan dengan simbol dan hafalan-hafalan.

Ia pun merasakan dirinya bisa berkembang menjadi perempuan Muslim yang tetap memegang nilai-nilai keagamaan yang diyakininya melalui perbuatan nyata. Sebagai pimpinan di OSIS, dirinya membawa misi untuk meningkatkan kepedulian siswa pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk itu, program-program sosial dan sukarela pun dilakukan dengan menyambangi anak-anak di panti asuhan maupun anak berkebutuhan khusus down syndrome.

Athaya Zayyan Alya, siswi kelas XII yang juga aktif di OSIS, mengisahkan saat bersekolah di salah satu SMP umum bernuansa islami, semua siswi wajib berjilbab. Dirinya pun memakai jilbab saat di sekolah. Ketika pindah ke Al-Izhar, Athaya merasa senang tidak ada kewajiban berjilbab meskipun dirinya tetap ingin bersekolah di sekolah bernuansa islami.

”Saya merasakan soal pakaian seragam itu, berhijab atau tidak, tidak ada pengaruhnya ke akademik. Dengan diberi kebebasan dalam berpakaian, ini mengajarkan siswa untuk memilih secara sadar. Ketika terbiasa memilih secara sadar, biasanya jadi lebih sustainable (awet/berkelanjutan) daripada yang dipaksa,” kata Athaya yang tidak lagi berhijab.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F30%2Fdbcf898b-0a3a-49b7-b7f4-27d32ba69385_jpg.jpg)

Pengurus OSIS SMA Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta, terlibat dalam mengampanyekan keberagaman di sekolah dan luar sekolah. Bersama SMA Kolese Kanisius Jakarta, kedua sekolah berbeda agama ini menggagas Ragam Muda untuk mengajak anak-anak muda hidup dalam keberagaman, pluralisme, dan toleransi.

Sementara itu, Lintang Jalu Abimantrana, siswa kelas XI, meyakini dengan membiarkan siswa dan siswi memilih, sebagai bagian dari proses pendidikan untuk menuju kedewasaan. Lintang dulu bersekolah di salah satu SMP swasta bernuansa islami, merasakan banyak hal yang wajib. Semua siswi perempuan wajib berhijab dan pendidikan agama Islam lebih sarat dengan hafalan-hafalan.

”Ketika siswa dipercaya untuk memilih, biasanya pilihannya itu akan bertahan lama. Saya melihat teman-teman perempuan yang karena wajib berhijab, jadi ada yang melepas. Namun, yang tidak diwajibkan, dengan sadar terus memakai. Di Sekolah Al–Izhar tidak ada bully-an untuk siswi yang berhijab lalu melepas,” kata Lintang.

Niali-nilai keberagaman dengan landasan nilai-nilai islami ini membuat para siswa menjadi terbiasa dengan keberagaman. Ketika hubungan dengan orang yang berbeda agama terkadang jadi masalah, pelajar SMA Al–Izhar dan SMA Kolese Kanisius Jakarta (Katolik) menjadi pemuda pionir persatuan yang hidup dalam keberagaman, pluralisme, dan toleransi. Ada wadah yang dinamakan Ragam Muda sejak 2017 untuk menunjukkan kedua sekolah yang berbeda agama ini tetap bisa bersatu.

Baca juga : Sebanyak 24 Provinsi di Indonesia Memiliki Aturan Atribut Keagamaan

Rasya Ghaisani Zakira sebagai Ketua Ragam Muda mengatakan, sejak 2017 hingga sekarang kegiatan Ragam Muda sebagai ajang untuk mengampanyekan keberagaman terus meluas. Awalnya dari SMA Al-Izhar dan SMA Kolese Kanisius, kini mulai mengajak sekolah keagamaan dan sekolah negeri.

”Senang, di tahun ini Ragam Muda bisa mengadakan kegiatan offline lagi. Kami berkampanye di Car Free Day Jakarta pas 21 Agustus lalu. Kami merasa bertanggung jawab sebagai pemimpin muda untuk menanamkan persatuan dan nasionalisme, rasa peduli satu sama lain,” kata Rasya.

Menurut Rasya, Ragam Muda tidak sekadar jadi kegiatan tahunan. Dia merasa terkesan karena teman-teman dari dua sekolah yang berbeda ini bisa bertoleransi. Semisal untuk rapat ada kesadaran untuk tidak memilih di hari Minggu, supaya siswa yang Katolik atau Kristen bisa fokus beribadah. Siswa Kanisius juga dengan senang hati mengikuti jadwal rapat yang tidak berbenturan saat siswa Muslim harus shalat.

”Kalau soal keberagaman agama, ini kan memang sesuatu yang tidak bisa diintervensi, ya, karena keyakinan setiap individu. Karena itu butuh toleransi supaya setiap pemeluk agama bisa menghargai dan menghormati perbedaan, dan kolaborasi tidak terhalang,” kata Rasya.