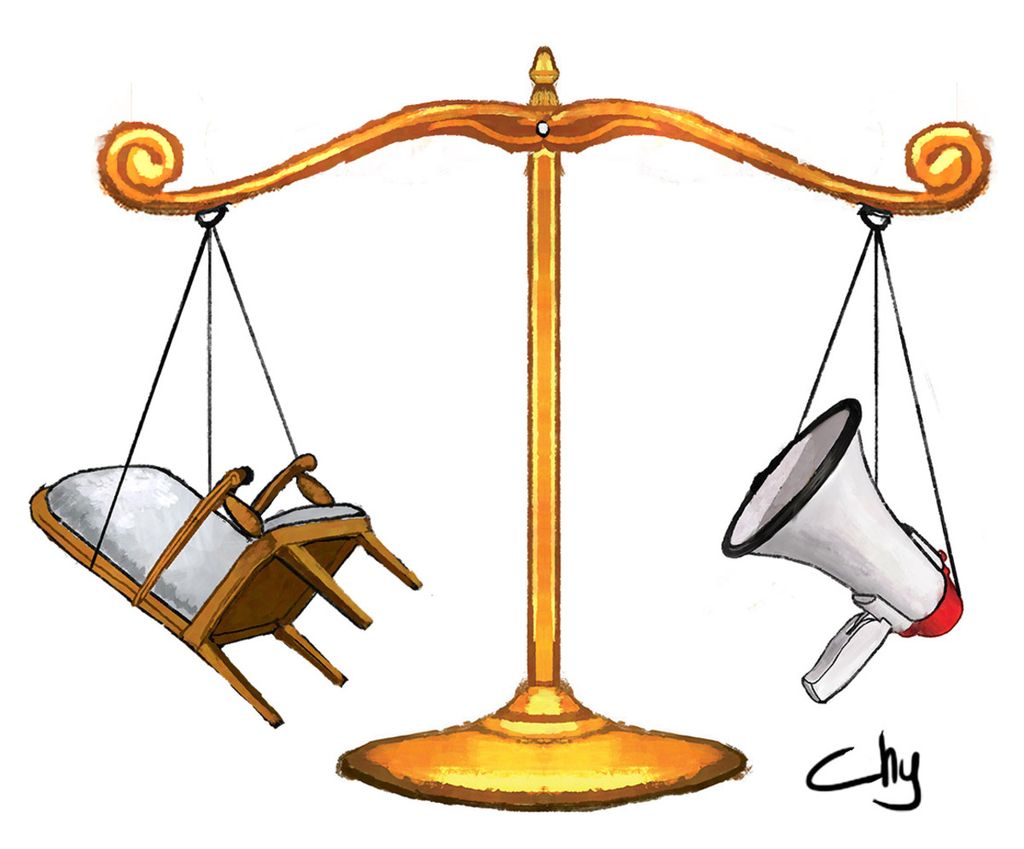

Fiksi ”Presidential Threshold”

Presidential threshold dipercaya mampu memperkuat sistem presidensial. Di Indonesia sejatinya tidak demikian karena UUD NRI 1945 telah merajut keseimbangan eksekutif dan legislatif dengan cara lebih dalam.

Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) barangkali akan tercatat sebagai salah satu aturan paling sering digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus paling kuat dipertahankan. Dari belasan gugatan yang diajukan puluhan pemohon, tidak satu pun yang berhasil menggugurkan aturan ini.

Diperkenalkan pertama kali pada pemilihan presiden langsung tahun 2004, sampai saat ini presidential threshold masih bertahan dalam tiap Undang-Undang Pemilu. Bahkan, presidential threshold mampu bertahan melewati perubahan sistem, dari pemilu bertahap ke pemilu serentak.

Baca juga: Ambang Batas Presiden

Apa yang membuat presidential threshold terus bertahan?

Salah satu penjelasan adalah berkat fiksi berikut: presidential threshold dipercaya mampu memperkuat sistem presidensial. Asumsinya, batas bawah dukungan partai di tahap pencalonan kelak akan menjadi modal legitimasi presiden di hadapan parlemen, yang kemudian memungkinkan presiden memerintah secara efektif. Tentu, fiksi ini sukses menopang presidential threshold karena terdengar masuk akal dan berhasil mengaburkan realitas. Jarang disadari bahwa dalam cerita ini sebenarnya tersembunyi kepalsuan.

Fokus utama artikel ini tidak lain adalah ”menelanjangi” fiksi tersebut dan membuktikan bahwa presidential threshold sebenarnya tidak berguna dalam konteks Indonesia. Fokus ini kemudian akan menjernihkan kesimpulan bahwa presidential threshold hanyalah motif segelintir golongan untuk mempertahankan kuasa.

Corak koalisi pendukung presiden

Dukungan partai di parlemen terhadap presiden merupakan inti dari presidential threshold. Meski begitu, sejak SBY hingga Jokowi, tidak sekali pun presiden sekadar mengandalkan dukungan threshold-nya. Presiden selalu membangun koalisi di masa pemerintahannya 2-4 kali lebih besar dari persentase threshold. Fakta ini sejatinya menyiratkan corak koalisi pendukung presiden di Indonesia.

Dalam artikelnya yang berjudul ”Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing And The Contingency Of Democratic Opposition”, Dan Slater (2018) mengungkapkan bahwa praktik pembangunan koalisi di Indonesia bersifat sangat fleksibel. Partai-partai bahkan masih bersedia berbagi kekuasaan eksekutif setelah pemilihan berlangsung. Artinya proses dukung-mendukung saat pencapresan, di mana ada presidential threshold di sana, hanyalah satu episode dari seri negosiasi yang bisa terus berlanjut hingga seusai masa jabatan presiden.

Presiden selalu membangun koalisi di masa pemerintahannya 2-4 kali lebih besar dari persentase threshold.

Berkaca pada koalisi pemerintahan yang terbentuk pasca-Pemilu 2019, misalnya, omong kosong presidential threshold langsung terlihat setelah Gerindra, partai rival Presiden Jokowi, turut bergabung. Bahkan, Gerindra mendapatkan lebih banyak jatah kursi menteri dibandingkan dengan PPP yang dalam Pemilu 2019 mendukung pencalonan Presiden Jokowi. Dua kursi menteri adalah harga legitimasi yang dibeli Presiden dari Fraksi Gerindra di DPR, yang tentu berjumlah lebih besar dari Fraksi PPP. Pola pembelian legitimasi berlangsung bahkan hingga baru-baru ini, di mana PAN yang sebelumnya beroposisi juga dikabarkan akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.

Lantas, untuk apa menginvestasikan legitimasi melalui presidential threshold dan menghalangi kehadiran calon alternatif, di saat sebagian besar legitimasi presiden di hadapan parlemen justru didapat pasca-kemenangan pemilu? Satu-satunya jawaban adalah ini merupakan cara partai-partai besar meredam kompetisi pilpres dan sama sekali tidak terkait dengan penguatan sistem presidensial.

Keseimbangan eksekutif legislatif

Upaya ”menelanjangi” fiksi presidential threshold bukan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Fiksi ini telah dibantah berulang kali dengan menggunakan teori-teori tata negara klasik—seperti teori yang dipelopori Arend Lijphart atau Juan Linz misalnya—yang menunjukkan bahwa salah satu ciri krusial sistem presidensial memang adalah separasi legitimasi antara eksekutif dari legislatif. Karena itu, presidential threshold tidak mungkin memperkuat sistem presidensial Indonesia dan justru malah membalikkannya ke arah sistem parlementer.

Tetapi, karena teori tata negara klasik juga mengakui bahwa sistem presidensial mempunyai kelemahan (berpotensi menghasilkan deadlock antara eksekutif dan legislatif), maka adanya presidential threshold dimaksudkan untuk menutup kelemahan tersebut. Inilah yang oleh Fitra Arsil (2019) disebut sebagai satu bentuk pergeseran konsep dan saling kontribusi antarsistem pemerintahan.

Baca juga: Sistem Presidensial dan GBHN

Apakah dengan begitu presidential threshold telah memiliki cukup pembenaran? Dalam konteks Indonesia, sayangnya tidak. Sebab, UUD NRI 1945 telah merajut keseimbangan eksekutif dan legislatif dengan cara yang lebih dalam. Ini membuat instrumen teknis seperti presidential threshold sebenarnya sia-sia dan sekadar menjadi hambatan yang tidak diperlukan.

Tidak seperti negara presidensial yang mentah-mentah mengadopsi konsep pemisahan kekuasaan, di Indonesia relasi kekuasaan telah dirancang sedemikian rupa sehingga parlemen tidak mungkin seterusnya bisa menghalangi eksekutif. Alasannya, kekuasaan membentuk undang-undang yang notabenenya merupakan inti lembaga parlemen, di Indonesia dikuasai bersama oleh DPR dan presiden.

Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasar amanat ini, kuasa presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan dengan di negara presidensial lain seperti Amerika Serikat yang sekadar memberi presiden hak veto. Dengan hak veto, presiden dapat mengembalikan rancangan undang-undang kepada parlemen. Namun, jika setelah itu parlemen bersikukuh mengundangkannya, tidak ada yang dapat dilakukan presiden. Sementara dengan konstruksi Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945, tidak satu undang-undang pun dapat lahir tanpa persetujuan presiden.

Dalam hal ini, posisi tawar DPR bahkan dapat menjadi lebih lemah manakala diperhitungkan kekuasaan Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yang alasannya bergantung pada subyektivitas presiden. Sisanya, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dipegang DPR bukanlah amunisi yang cukup untuk peperangan total melawan presiden. Jika usul rancangan APBN yang diajukan Presiden tidak disetujui DPR, Presiden masih dapat bekerja berdasarkan APBN tahun sebelumnya (Pasal 23 Ayat (3) UUD NRI 1945). Sementara pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pemerintahan tidak akan berujung pada pemakzulan presiden kecuali terpenuhi sedikit alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A UUD NRI 1945.

Posisi tawar DPR bahkan dapat menjadi lebih lemah manakala diperhitungkan kekuasaan Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dengan demikian, skenario deadlock eksekutif-legislatif dalam presidensialisme Indonesia akan cenderung berujung pada disfungsi parlemen daripada kelumpuhan presiden. Itu sebabnya sama sekali tidak beralasan menjadikan presidential threshold sebagai safety net bagi legitimasi presiden. Terbukti dalam praktik, presiden yang berangkat dengan dukungan kecil di parlemen selalu berhasil memperlebar koalisinya. Bahkan koalisi ”gemuk” pendukung presiden menjadi masalah yang lebih nyata daripada defisit legitimasi.

Kesimpulan

Presidential threshold merupakan aturan yang terus bertahan karena ditopang fiksi penguatan sistem presidensial. Sementara penguatan itu semu, sialnya hambatan untuk munculnya capres-capres terbaik adalah nyata. Karena itu, pembatalan presidential threshold merupakan agenda yang penting dan mendesak untuk dilakukan.

Baca juga: Oposisi dan Perimbangan Kekuatan

Pembatalan ini tidak harus selalu digantungkan kepada MK, yang tidak bisa melihat presidential threshold di luar diskursus open legal policy/close legal policy, melainkan juga menjadi tanggung jawab DPR dan presiden. Seharusnya, perjuangan ini paling didukung justru oleh partai-partai politik yang belum pernah menempatkan anggotanya di kursi kepresidenan.

Sahel Muzzammil, Peneliti Transparency International Indonesia

IG: sahel_muzzammil; Twitter: sahelhabsyi

Sahel Muzzammil