Demokrasi Bisa Bunuh Diri: Pelajaran dari Pemilu Dunia

Demokrasi bisa ”bunuh diri” jika rakyat memilih pemimpin yang mewakili kepentingan khusus yang antidemokratis.

Pada akhir abad ke-20, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, terjadi perbincangan akademis yang seru tentang prospek demokratisasi yang konon semakin mendunia. Indonesia memasuki perbincangan tersebut setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998 dan mulainya masa Reformasi.

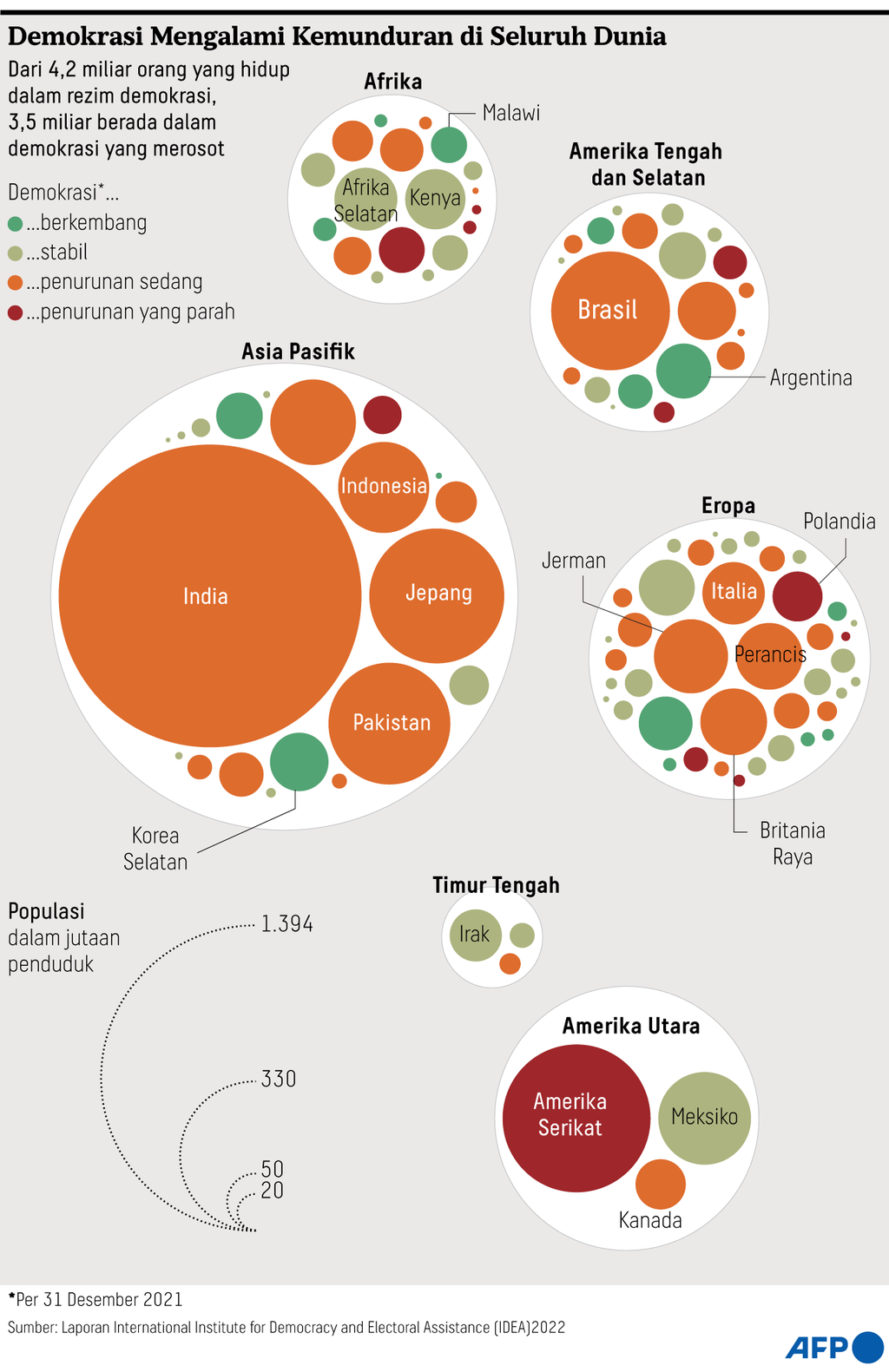

Setelah melewati dua dasawarsa abad ke-21, sedang terjadi perdebatan yang tidak kalah seru tentang kemunduran demokrasi di hampir seantero dunia. Sekarang Indonesia masuk pula dalam perbincangan itu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

”Bunuh diri” demokrasi

Pelajaran utama yang bisa disimak dari pengalaman global adalah bahwa demokrasi—jika tidak terjaga dengan baik—bisa melakukan ”bunuh diri”, setidaknya dia dapat melukai dirinya dengan parah.

Ini terjadi jika rakyat memilih pemimpin yang mewakili kepentingan khusus yang antidemokratis. Jadi, proses pemilu demokratis dapat membunuh atau mencederai demokrasi itu sendiri.

Baca juga: Kemunduran Demokrasi

Sudah banyak contohnya, yang mungkin kurang dikenal di Indonesia adalah kasus Viktor Orban di Hongaria yang terpilih secara demokratis sebagai perdana menteri pada 2010.

Sejak itu, pemerintahannya telah menghantam pers, universitas, dan kebebasan berpendapat, yang diperkuat dengan perubahan dalam konstitusi negara.

Banyak ahli berpandangan Hongaria tidak bisa lagi dikategorikan sebagai negara demokratis karena demokrasi telah ”bunuh diri” di sana.

Kebijakan anti-imigran Orban sering disorot, tapi dengan konsekuensi bahwa kebijakannya yang menguntungkan segelintir pengusaha, termasuk teman dan kerabatnya, luput dari perhatian. Merekalah yang menikmati hasil bunuh diri demokrasi di Hongaria dan memanfaatkan sentimen rasisme yang digelorakan Orban untuk popularitas.

Banyak kasus lain demokrasi yang melukai dirinya sendiri. Donald Trump di Amerika Serikat bernafsu berkuasa lagi lewat Pemilu 2024 supaya bisa ”menghukum” lawan politiknya. Ia sempat menciptakan krisis karena enggan meninggalkan jabatan walau kalah telak dalam Pemilu 2020.

Kalau ia berhasil, demokrasi Amerika bisa mengalami ”koma”. Siapa yang akan diuntungkan oleh Trump? Segelintir konglomerat kakap yang tidak ingin diregulasi oleh negara, termasuk dalam hal perusakan lingkungan hidup.

Mereka memanfaatkan amarah kelas menengah bawah yang merasa tertinggal secara ekonomi di masa pemerintah lainnya. Padahal, yang meninggalkan mereka adalah segelintir konglomerat tersebut lewat kemampuan mensponsori para politisi.

Di India, Perdana Menteri Narendra Modi menang telak dalam pemilu dan menggunakan kekuasaan untuk meminggirkan kaum minoritas Muslim melalui gerakan Hindutva yang merangsang imajinasi rakyat yang rindu diperhitungkan sebagai kekuatan dunia.

Persamaannya adalah kebingungan rakyat mencari kepemimpinan yang memperhatikan nasib mereka.

Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan, dari partai AKP (Keadilan dan Pembangunan), semakin memusatkan kekuasaan negara pada dirinya meskipun kemenangan awal partainya pada 2001 sempat dianggap menunjukkan menyatunya Islam dan demokrasi.

Di Italia, Perdana Menteri Georgia Meloni tidak segan membanggakan sejarah fasisme, lengkap dengan simbol yang mengagungkan kekerasan di atas hak asasi manusia kaum terpinggirkan.

Di Jerman, kiprah partai AfD (Alternatif untuk Jerman) yang sedang menanjak mengingatkan kita bahwa Hitler pun menggunakan jalur demokrasi untuk berkuasa.

Ada berbagai alasan yang memungkinkan perkembangan di tiap negara tersebut. Persamaannya adalah kebingungan rakyat mencari kepemimpinan yang memperhatikan nasib mereka di tengah arus perubahan sosial-ekonomi dunia yang pesat.

Bahwa pemimpin semacam Modi dan Erdogan, terlepas dari retorika kerakyatannya, justru amat gencar memajukan kepentingan kelompok bisnis terdekatnya, menjadi luput dari perhatian lagi.

Kasus Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia yang sempat dielu-elukan dunia sebagai contoh demokratisasi yang sukses?

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan pembatasan ruang gerak masyarakat ataupun kritik pada pemerintah. Ada perubahan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), misalnya, yang pasal karetnya bisa digunakan untuk menangkap siapa saja yang tidak disukai oleh yang kebetulan berkuasa.

Ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang hendak mengatur perilaku rakyat di ruang paling pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu simbol kemenangan reformasi, sudah sukar diharapkan mengontrol perilaku mereka yang berkuasa. Semua ini praktis direstui segenap partai politik di parlemen karena kepentingan yang serupa.

Alhasil, mungkin demokrasi kita belum bunuh diri, tetapi bisa segera menuju ruang gawat darurat karena mengonsumsi racun yang dibuatnya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan oleh keadaan ini dan apakah hasil Pilpres 2024 akan membuang racun yang sudah merasuk dalam tubuh?

Baca juga: Menyelamatkan Demokrasi

Dalam pengamatan saya, kita memiliki tiga pasangan calon yang tidak terlihat bersemangat untuk menangani racun tersebut. Paling-paling ada kritik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kriteria usia pasangan calon yang memang menimbulkan pertanyaan tambahan mengenai kondisi sesungguhnya demokrasi kita.

Akan tetapi, ini pun tidak mengejutkan. Setiap pasangan mempunyai jaringan dan konco sendiri dari kalangan yang selama ini berpengaruh dalam kebijakan negara. Di sini termasuk konglomerat besar, elite birokrasi dan partai politik; juga segmen teratas aparat keamanan.

Nyatanya, sejak masa Orde Baru, kepentingan bisnis besar dan jaringan elite politik-birokratis dan keamanan sudah berkelindan dengan kuat dan Reformasi tidak mengubah hal tersebut. Termasuk dalam keberadaan kegiatan ekonomi yang tergolong ilegal.

Koalisi kepentingan seperti itu tentu tidak bisa diharapkan ingin memperluas ruang dan akses pada demokrasi, kalau tidak terpaksa. Masalahnya, seperti terlihat dalam kasus negara lain, demokrasi yang dimanipulasi kepentingan sempit akan berdampak terhadap nasib rakyat banyak. Sebab, penguasaan, pemilikan, dan akses pada sumber daya ekonomi akan lebih mudah untuk bertumpuk pada mereka saja.

Jadi, timbul ironi: sebagian kekuatan di belakang pertarungan pilpres adalah mereka yang telah turut mencederai demokrasi kita untuk kepentingan sendiri. Mudah-mudahan mereka tidak sampai mampu membuat demokrasi bunuh diri.

Baca juga: Warga Negara Kompeten Versus Oligarki

Vedi R Hadiz, Guru Besar di Asia Institute, University of Melbourne

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F24%2Fcb189f98-36e1-4a92-a738-359ce22bad61_jpeg.jpeg)

Vedi R Hadiz