Ilusi Kenegarawanan

Upaya merawat demokrasi hanya dapat berjalan apabila warga terbebas dari ilusi kenegarawanan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F07%2F009fc908-bdcf-41af-968b-1689929ac67f_jpg.jpg)

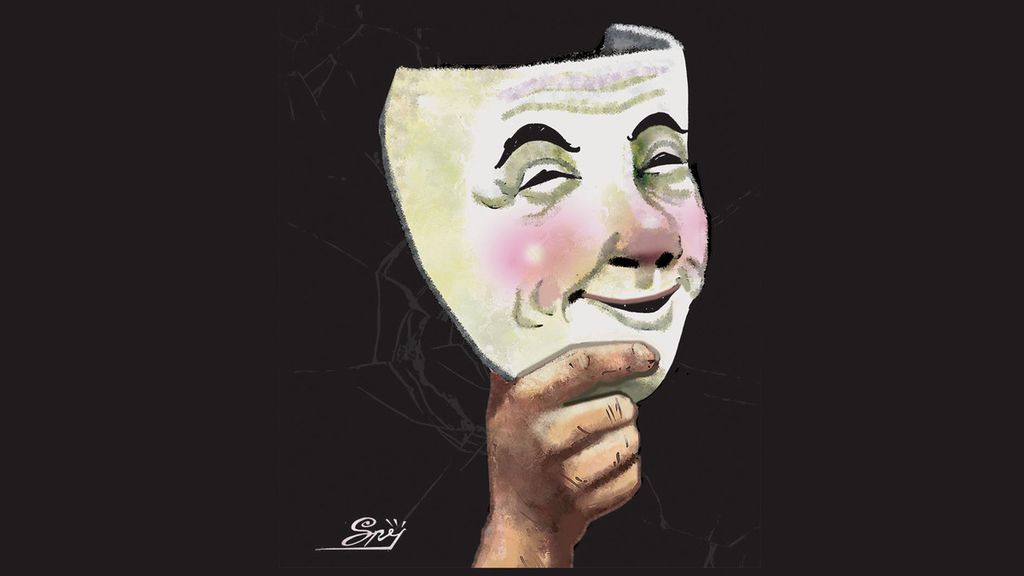

Ilustrasi

Bagi para bentara demokrasi negeri ini, bulan-bulan terakhir 2023 terasa amat pahit.

Sosok yang sebelumnya dipandang sebagai negarawan ternyata pada akhirnya adalah seorang politikus. Politikus yang dinilai tega mencederai nilai demokrasi dan aturan main konstitusi demi melanggengkan kekuasaan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Ironisnya, manuver politik yang terjadi di pengujung 2023 itu hanya bisa dilakukan karena sosok itu sebelumnya dipandang sebagai seorang negarawan. Pendukungnya begitu mengelu-elukan, sampai-sampai mereka tidak lagi jernih memisahkan antara komitmennya pada nilai-nilai demokrasi dan performanya sebagai pengemban cita-cita pembangunan.

Persis karena kedua hal ini tercampur aduk, sosok ini dapat meraih apa yang paling dicari-cari oleh politikus, yakni persepsi publik bahwa dialah yang paling tepat untuk mendapat mandat kekuasaan. Ia lantas dipandang sebagai negarawan meski legitimasi kekuasaannya lebih didasarkan pada keberhasilan di bidang pembangunan.

Ketika politikus memperoleh persepsi publik semacam itu, ia menjadi leluasa untuk mengamankan kekuasaannya.

Meski ada pihak-pihak yang menyuarakan tanda-tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia sejak 2019, masyarakat sipil, termasuk kalangan cendekiawan sekalipun, memilih tidak menghiraukan atau bahkan menyerang mereka (Aspinall dan Mietzner, 2019; Power, 2018).

Barulah ketika manuver politiknya untuk melanggengkan kekuasaan tampak begitu terang-terangan, mereka tersadarkan. Itu pun hanya sebagian penduduk negeri ini. Tidak sedikit yang masih dengan gigih terus mendukungnya.

Jika mau dirumuskan secara lugas, apa yang terjadi di pengujung 2023 adalah akibat ilusi kenegarawanan yang menyelubungi kesadaran politik masyarakat Indonesia. Masalahnya, tidak sedikit yang beranggapan bahwa imbauan normatif cukup untuk membebaskan negeri ini dari ilusi kenegarawanan.

Jika mau dirumuskan secara lugas, apa yang terjadi di pengujung 2023 adalah akibat ilusi kenegarawanan yang menyelubungi kesadaran politik masyarakat Indonesia.

Politikus dan demokrasi

Ruang-ruang publik negeri ini memang tak pernah kekurangan seruan moral agar politikus menjadi negarawan. Hal ini tentu perlu dinyatakan, terlebih oleh para pemuka masyarakat yang menjadi pemegang kompas moral bangsa ini.

Akan tetapi, cukup realistiskah imbauan moral itu secara politis? Boleh jadi, politikus dengan karakter yang paling luhur pun akan kesulitan menjadi negarawan sejati di negeri ini.

Sebabnya sederhana. Partisipasi politikus di arena demokrasi Indonesia membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Setiap politikus mau tidak mau harus berhadapan dengan realitas ini (Aspinall dan Berenschot, 2019).

Ia boleh jadi berangkat dari keinginan baik memajukan kemaslahatan bersama. Namun, biaya politik yang begitu tinggi akan serta-merta memunculkan pelbagai pertimbangan yang bisa menggerus cita-cita luhurnya. Belum lagi, banyak manfaat diperoleh ketika seseorang memenangi jabatan politis.

Tidaklah mengherankan apabila banyak politikus yang lantas memakai segala cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini semakin nyata karena kontestasi elektoral berlangsung setiap lima tahun. Politikus pun dikondisikan untuk mengesampingkan kebaikan jangka panjang demi keberhasilan elektoral.

Lebih dari itu, biaya yang tinggi dengan sendirinya menutup pintu bagi banyak pihak untuk terlibat dalam kontestasi elektoral. Mereka yang dapat bersaing di tingkat tertinggi adalah aktor-aktor dari era sebelumnya yang sudah mengumpulkan banyak sumber daya ekonomi, yang berasal dari kalangan bisnis besar, atau yang setidaknya terhubung erat dengan para pemilik modal.

Bagi para politikus, pertimbangan berdasarkan realitas politik-ekonomi kontestasi elektoral semacam ini jauh lebih mendesak ketimbang imbauan normatif para resi bangsa.

Tanpa memperhatikan etika politik pun mereka masih berpeluang memenangi kontestasi elektoral dan meraih segala keuntungannya. Sebaliknya, kegagalan berarti menanggung biaya yang terlalu besar. Semakin tinggi jabatan yang diperebutkan, semakin tinggi pula ongkos yang dipertaruhkan. Itulah potret demokrasi Indonesia saat ini.

Lebih dari pemilu

Kenyataan ini membuat sebagian warga Indonesia memilih bersikap acuh tak acuh terhadap Pemilu 2024. Namun, sikap tidak mau tahu ini seperti memaksakan logika ekonomi ke dalam ranah politik.

Di ranah ekonomi, ketika kita tak tertarik dengan apa yang ditawarkan satu penjual, kita bisa mencari alternatif tanpa banyak akibat. Dalam politik, exit option semacam ini tak tersedia (Moe, 2005). Suka tak suka, kita akan terkena dampak kekuasaan politik, pun ketika kita memilih untuk tak memilih.

Itulah sebabnya, persoalan politik negeri ini adalah urusan bersama yang lebih besar daripada pelaksanaan pemilu. Pemilu tentu merupakan momen penting karena itulah saat warga memiliki kesempatan menentukan wakilnya. Namun, politik sebagai perjuangan kebaikan bersama tidak berhenti ketika pemilu usai.

Dalam konteks saat ini, satu hal yang bisa terus diperjuangkan pembela demokrasi adalah mengupayakan agar lapisan demi lapisan yang menyusun bangunan kelembagaan demokrasi tidak terus tergerus oleh kepentingan politikus melanggengkan kuasanya.

Upaya merawat demokrasi hanya dapat berjalan apabila warga terbebas dari ilusi kenegarawanan yang menjadikan politikus seolah beroperasi di luar tuntutan struktural.

Para pembela status quo tentu terus mencari cara untuk mempertahankan aturan main yang menguntungkan mereka. Namun, para bentara demokrasi dapat terus mengupayakan penambahan lapisan aturan main baru. Meski tipis dan seolah tak berarti, perubahan kecil dapat berakumulasi dan menghasilkan perubahan besar dalam jangka waktu panjang (Mahoney dan Thelen, 2009).

Dalam perjuangan sehari-hari seperti inilah berlangsung realpolitik yang sesungguhnya. Keberhasilan masyarakat sipil mengawal UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah contohnya.

Upaya merawat demokrasi hanya dapat berjalan apabila warga terbebas dari ilusi kenegarawanan yang menjadikan politikus seolah beroperasi di luar tuntutan struktural. Padahal, realitas kelembagaan demokrasi Indonesia saat ini mengekang politikus dalam jerat mengutamakan kekuasaan.

Persis karena itu, alih-alih dikelabui oleh ilusi kenegarawanan, politik perlu disikapi sebagaimana adanya, yaitu soal berebut kekuasaan. Dengan sikap ini, benak warga terus berjaga dan sigap meminta pertanggungjawaban para wakil politiknya. Sikap ini juga yang menggerakkan warga untuk terus mendesakkan penguatan kelembagaan demokrasi.

Demokrasi tanggung jawab bersama. Jangan serahkan politik hanya kepada para politikus.

Baca juga: Demokrasi di Ujung Kematian

Angga Indraswara, Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik di The London School of Economics and Political Science

Angga Indraswara