Revitalisasi Bahasa Indonesia

Belajar dari sejarah, hanya masyarakat atau bangsa yang memiliki strategi budaya yang kenyal: kuat dan luwes yang akan mampu merevitalisasi budaya, termasuk bahasa yang selalu dinamis.

Didie SW

Untuk merevitalisasi bahasa Indonesia agar eksistensinya lebih mendunia, bangsa Indonesia sebagai penutur utamanya perlu memotretnya dari dua sisi sekaligus. Dua sisi itu ialah potensi kejayaan sekaligus ancaman kepunahannya.

Sepanjang 93 tahun, sejak peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia mengalami jumlah penutur yang pesat. Diperkirakan, penuturnya terbanyak keenam, ada yang menyebut ketujuh setelah Mandarin, Inggris, Hindi, Spanyol, dan Arab, atau Rusia.

Perkiraan itu merujuk pada survei dan penelitian bahasa oleh lembaga semacam: Etnologue, World Almanac, CIA-Factbook, SIL (Summer Institute for Linguistic) atau Encharta. Di Asia, bahasa Indonesia menempati posisi ketiga setelah Mandarin dan Hindi. Bahkan Vietnam, sejak 2007, menjadikannya bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam (tieng Viet) di negara itu.

Dengan banyaknya jumlah penutur, tak heran sejumlah stasiun radio dunia memancarkan siaran mereka dalam bahasa Indonesia. Tidak kurang: BBC London, ABC dari Australia, VOA dari Amerika, Radio Netherland, dan CRI (China Radio International). Siaran-siaran radio pemancar itu bisa ditangkap di wilayah-wilayah Indonesia lewat gelombang pendek (Short Wave).

Tak ketinggalan, bahasa Indonesia diajarkan di negara- negara asing. Di antara yang antusias mengajarkan sejak tingkat menengah adalah Australia dan Belanda, meski disayangkan beberapa tahun terakhir sejumlah program pengajaran bahasa Indonesia di Australia dan di Leiden, Belanda, ditutup dengan alasan kekurangan dana dan menurunnya peminat. Sementara hitungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, ada 150 Pusat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia tersebar di 48 negara.

Gejala yang umum dalam komunikasi urban masyarakat Indonesia kini adalah pencampuradukan kosakata asing terutama Inggris dalam tubuh bahasa Indonesia.

Di tengah potensi kejayaan, ancaman kepunahan juga selalu mengintai. Gejala yang umum dalam komunikasi urban masyarakat Indonesia kini adalah pencampuradukan kosakata asing terutama Inggris dalam tubuh bahasa Indonesia. Tsunami kosakata asing melanda bahasa Indonesia. Menurut Taufiq Ismail, penggunaan kosakata Inggris dalam bahasa Indonesia sudah pada taraf penjajahan bahasa (Kompas, 30/6/2012).

Sudah saatnya pembelajaran bahasa memberi pemahaman pada pelajar dan warga muda, jangan hanya karena belajar bahasa Inggris, rasa bangga pada bahasa sendiri pudar. Belajar bahasa Inggris atau bahasa asing tentu tidak boleh setengah-setengah.

Penguasaan bahasa Inggris atau asing wajib mumpuni dan fasih, tetapi bahasa Indonesia pun perlu dikomunikasikan dengan baik dan benar. Benar sesuai kaidahnya, baik sesuai konteks ataupun situasinya.

Kepunahan bahasa

Bagaimanapun perilaku pencampuradukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris akan menggiring pada mentalitas berbahasa yang rapuh. Bahasa Indonesia menjadi gagap mengartikulasikan kosa-katanya sendiri. Satu kosakata sebagaimana diajarkan linguistik selalu merangkum empat entitas sekaligus: pengucapan, gramatika, ejaan, dan makna.

Baca juga : Bulan Bahasa

Keempatnya secara bersama mewakili alam kebatinan budaya penuturnya. Jadi, jika satu kata Indonesia diganti kosakata Inggris, ada empat entitas alam kebatinan penutur Indonesia yang tergantikan. Gejala ini lazim diistilahkan ’kreolisasi’ dan ’pijinisasi’, untuk menunjukkan pengguna bersifat setengah-setengah.

Ancaman kepunahan bahasa selalu berasal ketika masyarakat pengguna bahasa atas dorongan mobilitas vertikal kian enggan dengan bahasa sendiri lalu berangsur-angsur beralih ke bahasa kerja (working language) yang lebih adaptif dengan tuntutan zaman meski bukan bahasa sendiri.

Banyak bahasa minoritas yang telah tergilas. Apalagi jika bahasa minoritas itu tidak mempunyai ortografi (tata tulis). Kekuatan bahasa mayoritas berandil besar menggilas bahasa-bahasa kecil. Kepunahan pun telah dialami banyak bahasa ibu di pelosok-pelosok dunia dan tidak terkecuali di Indonesia.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F20210911_062118_1631312522.jpg)

Samuel Suebu, salah satu guru, sedang mengajar materi nama-nama ikan sesuai dengan bahasa Sentani di Danau Sentani. Total sebanyak 12 tenaga pengajar di Sekolah Adat Kabupaten Jayapura.

Dalam catatan Mohammad Sahidul Islam, ahli bahasa asal Bangladesh, ada 6.000 bahasa saat ini terancam punah akibat peralihan generasi penuturnya pada bahasa Inggris, Perancis, ataupun Spanyol. Menurut telaahnya, 96 persen bahasa yang ada di dunia ini dikuasai secara lisan hanya oleh 4 persen penduduk Bumi.

Sementara bahasa-bahasa mayoritas dengan kekuatan budaya mengeruk generasi-generasi penutur baru untuk beralih. Tak pelak, dalam hitungan Sahidul Islam, satu bahasa dalam setiap dua pekan musnah dari permukaan Bumi.

Sebuah drama pembunuhan massal (genocide) pada bahasa-bahasa tengah terjadi. Paling tidak, 80 persen bahasa-bahasa Afrika tak mempunyai budaya tulis (ortografi). Sementara di Australia, nasib Banuba, bahasa asli suku Aborigin yang memiliki tak lebih dari 100 penutur tua, segera menuju kepunahan. Generasi mudanya telah menganggapnya tak relevan lagi bagi kemajuan budaya Australia yang secara geopolitik mengiblat ke Inggris atau AS (China Daily Asia Weekly, 24/03/2012).

Banyak bahasa minoritas yang telah tergilas.

Di Indonesia, ancaman kepunahan bahasa telah dialami bahasa-bahasa ibu atau bahasa asli suku-suku di kawasan Indonesia timur. Di Sulawesi, dari 110 bahasa daerah, 36 terancam punah, jumlah penuturnya kian merosot. Di Papua, dari 271 bahasa yang ada, 56 terancam punah. Di Maluku tak kalah tragis. Dari 80 bahasa, 22 nyaris punah dan 11 telah punah (Stephen A Wurn, Unesco 2001).

Ancaman kepunahan itu memang tak sedang menyerang bahasa Indonesia, paling tidak untuk saat ini. Bahasa Indonesia masih didaku sebagai bahasa kebanggaan nasional. Sumpah Pemuda yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan masih kuat jadi ingatan bersama sejarah bangsa.

Bahasa Indonesia saat ini juga masih diajarkan, diujiankan pada anak-anak dan warga muda Indonesia. Namun, dengan menyadari fakta sejarah akan kepunahan bahasa-bahasa termasuk bahasa besar semisal Sansekerta dan Latin, bangsa Indonesia akan selalu dingatkan bahwa dalam percaturan revolusi teknologi digital yang global, hanya masyarakat atau bangsa yang memiliki strategi budaya yang kenyal: kuat dan luwes yang akan mampu merevitalisasi budaya, termasuk bahasa yang selalu dinamis.

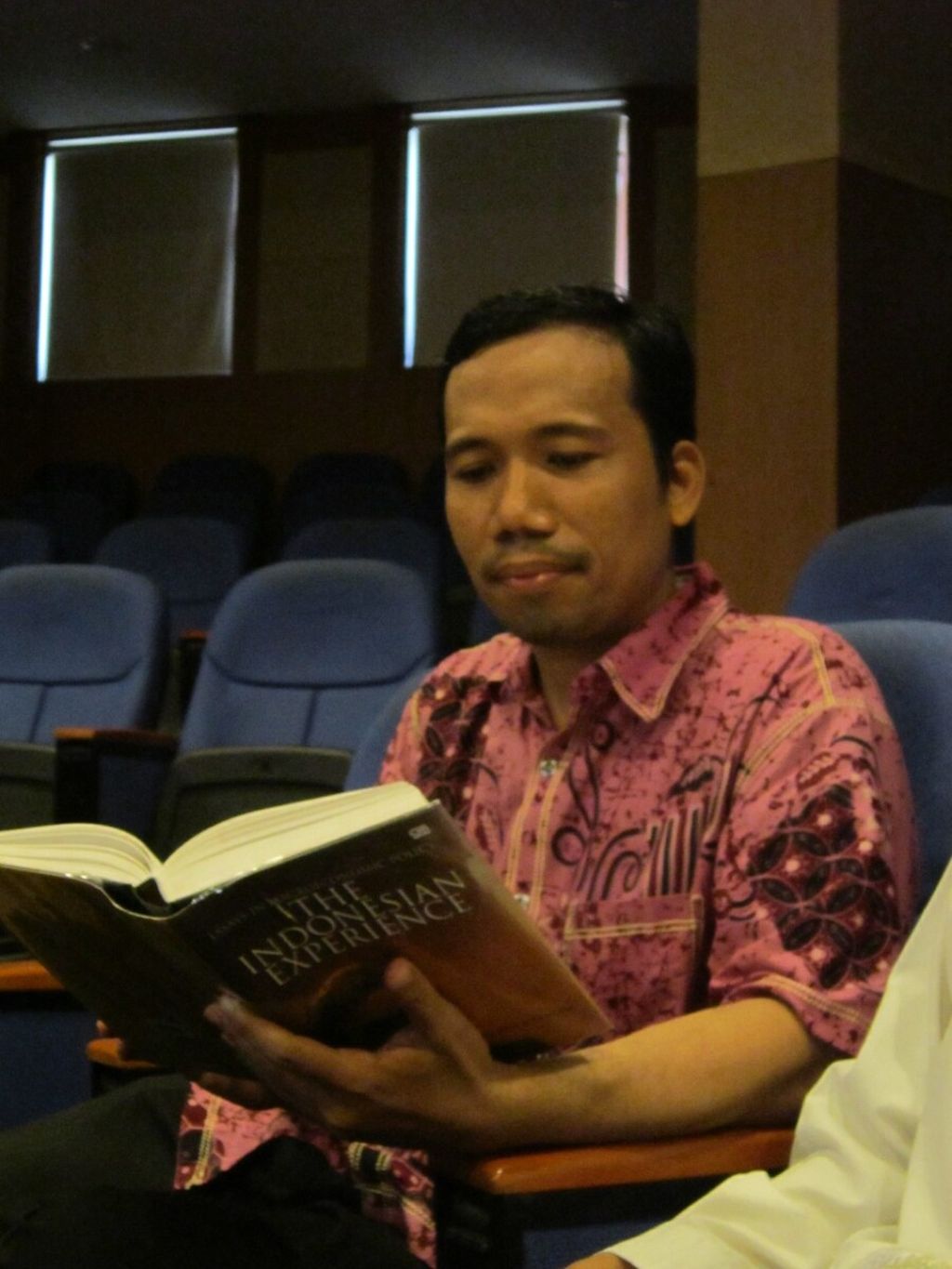

Fathurrofiq Dosen Linguistik Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran dan Sains Al Ishlah Sendangagung, Lamongan

Fathrurrofiq