Menunggu Realisasi Reforma Agraria di Sumut

Puluhan tahun terlibat kekerasan untuk mendapatkan lahan, kini petani di Sumut menunggu realisasi janji reforma agraria.

Bagi warga Sumatera Utara, konflik lahan adalah menu harian yang hampir setiap hari menghiasi laporan media di Sumut pascareformasi. Kekerasan karena lahan yang membuat jatuh korban, demonstrasi, kasus hukum, berikut pertemuan-pertemuan pemangku kepentingan untuk mencari solusi, nyaris saban hari dilaporkan media. Kini petani menunggu realisasi janji reforma agraria.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F87debdfa-1b36-4ab3-b1e1-49dd456629cc_jpg.jpg)

Masjid di tengah ladang tebu Desa Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumut, Sabtu, (26/6/2021).

Kompas (26/2/2000), misalnya, melaporkan dua karyawan PT Torganda dan 10 warga tewas akibat bentrok memperebutkan lahan Register 40 di Desa Ujung Gading, Barumun Tengah, Tapanuli Selatan.

Bandara Polonia di Medan yang dikepung ribuan warga Sarirejo, juga dilaporkan Kompas (8/1/2008). Warga menuntut tanah mereka yang dikuasai TNI AU. Aksi itu membuat bandara lumpuh sekitar dua jam. Di lokasi yang sama, terjadi bentrokan serupa pada Agustus 2016. Belasan orang terluka termasuk jurnalis (Kompas, 19/8/2016).

Bentrok di area perlandangan tebu Kutalimbaru, Deli Serdang, juga dilaporkan Kompas, (23/05/2012). Bentrok menyebabkan 22 orang terluka. Konflik lahan tebu kembali pecah pada September 2020. Kali ini antara anggota Badan Perjuangan Rakyat Penunggu (BPRPI) dengan PT PN II di Kabupaten Langkat. Puluhan warga juga dilaporkan terluka (Kompas.id, 30/9/2020).

Bentrok terakhir terjadi di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba antara warga dengan karyawan PT Toba Pulp Lestari yang masing-masing mempertahankan lahan adat dan lahan konsesi. (Kompas.id, 18/5/2021). Betrok itu bahkan memicu gelombang tuntutan penutupan perusahaan.

Masyarakat adat dari Desa Natumingka terlibat konflik dengan karyawan PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Selasa (18/5/2021).

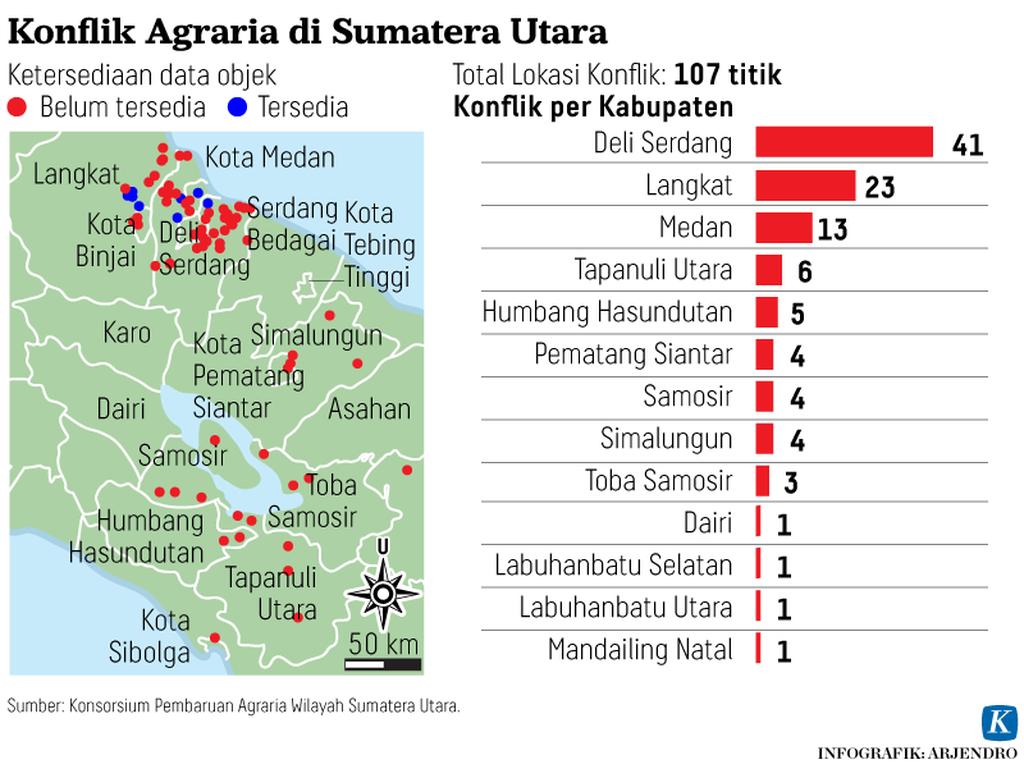

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Wilayah Sumut mencatat 107 titik konflik lahan di Sumatera Utara yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumut. Sebanyak 90 titik adalah kasus non hutan dengan luasan area konflik mencapai 6.437 hektar, dan 17 titik merupakan kasus yang berada di kawasan hutan dengan luas lahan 34.091 hektar. Kebanyakan warga berkonflik di wilayah eks hak guna perusahaan (HGU) atau HGU aktif perusahan perkebunan negara.

“Itu hanya konflik yang kami tangani. Di luar itu sangat banyak,” kata Koordinator KPA Wilayah Sumut Hawari Hasibuan. Kasus di Sei Mencirim dan Simalingkar, Deli Serdang, misalnya tidak ditangani oleh KPA.

Investasi perkebunan

Banyaknya kasus konflik lahan di Sumut tidak terlepas dari berkembangnya investasi perkebunan pada abad 19 di Sumatera Timur yang kini disebut Sumatera Utara. Pembangunan perkebunan dimulai dari kedatangan Jacobus Nienhys ke Medan pada 6 Juli 1863 yang tertarik dengan penuturan menantu Sultan Deli, Said Abdullah tentang tanah yang subur di Deli untuk perkebunan tembakau.

Menumpang kapal Josephine yang membuang sauh di kuala Sungai Deli dari Surabaya, Nienhys kemudian mengembangkan tembakau di lahan kontrak tanah dengan penguasa Deli dengan masa 99 tahun.

Terkesan dengan hasil tembakau Deli, perusahaan-perusahaan asing mulai berdatangan menanamkan modal dan membangun onderneming. Jika pada 1864 baru ada 1 onderneming Deli Maschapij, Karl J Pelzer dalam buku Toen Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria melaporkanterdapat 148 perusahaan perkebunan pada 1888.

Kebutuhan tanah konsesi yang meroket, mendorong Sultan menjadi pemberi konsesi antara 75-99 tahun. Buruh pun didatangkan dari berbagai daerah diantaranya dari Jawa untuk membuka area konsesi yang masih berupa hutan.

Para pekerja menyortir tembakau deli hasil panenan tahun lalu di Gudang Pemeraman dan Penyortiran Kebun Klumpang, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (18/2/2016). Perkebunan tembakau yang ada sejak abad 19 yang daunnya digunakan untuk membungkus cerutu terbaik di dunia terancam tutup karena terus merugi dan konflik lahan yang terus terjadi.

Konsesi yang diberikan Sultan Deli acapkali tidak dibicarakan dengan rakyat dan penguasa-penguasa lokal setempat. Kondisi itu memunculkan ketidakpuasan, menjadikan konflik lahan meletus dalam Perang Sunggal pada 1872 hingga 1895.

Tanah petani lokal yang menganut kepemilikan komunal terjepit diantara perkebunan atau bahkan di dalam perkebunan. Penduduk lokal yang umumnya menjalankan pertanian berhuma dengan berpindah-pindah tempat terbentur konsesi perusahaan. Kontrak konsesi pun kemudian diperbaiki dengan syarat-syarat yang terus berubah mengikuti perkembangan situasi.

Pada kontrak tahun 1878 misalnya, ada syarat penyediaan tanah pertanian bagi penduduk yakni tanah yang tengah mereka gunakan dan ditambah 4 bahu dengan catatan tambahan jika dikehendaki demikian. Pada kontrak tahun 1884, onderdeming, jika dihendaki, memberikan tanah huma 4 bahu, dan tanah kampung minimum 3 kali luas kampung bagi petani.

RS Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara yang sudah berumur 116 tahun terancam hancur setelah PT Perusahaan Nusantara II menutup dan swap pada aset seluas 3,8 hektar itu pada Dana Pensiun Perkebunan/Swasta. Kusen-kusen di ruang rawat inap VIP bahkan sudah hilang, Rabu (22/2/2012).

Sistem tanah jaluran atau bergantian bertanam antara tembakau onderneming dan pertanian penduduk mulai diberlakukan pada kontrak tahun 1884. Pada praktiknya pemberian lahan 4 bahu itu tidak dilakukan. Onderdeming justru memanfaatkan petani menjadi buruh kontrak di perkebunan yang membuat petani mendapatkan upah.

Kenyataannya, seperti ditulis Pelzer, hak-hak agraria warga pribumi terabaikan. Perkebunan yang telah membuat Medan berkembang menjadi metropolitan di sisi lain juga menimbulkan kesengsaraan akibat porak-porandanya hubungan sosial dan ekonomi yang menyertai kemajuannya. Van den Brand, seorang kritikus menulis De Milioenen Uit Deli pada 1904 melaporkan bagaimana pengusaha dan penguasa mengeksploitasi buruh dan masyarakat lokal yang telah menumbuhkan kemakmuran di Sumatera Timur.

Baca juga : Kota Medan "Paris van Sumatera"

Tuntunan atas lahan konsesi oleh masyarakat lokal dan buruh migran atas hutan yang mereka buka pun terus menguat. Pelzer menulis, pada 1955, ada 24.255 hektar lahan kebun di Deli Serdang dan Simalungun yang diduduki warga.

Pascakemerdekaan, terbitnya UU Darurat 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat mengatur bukti penguasaan tanah bekas perkebunan asing oleh masyarakat. Masyarakat pun mengenal kartu registrasi penggunaan tanah (KRPT), surat keterangan tanah (SKT), girik, hingga Ipeda.

Di Sumut, selain surat tersebut, ada juga Grant C (controleur), bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan perkebunan kepada rakyat; Grant Deli Maschapij, bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan perusahaan tembakau Deli Maschapij; dan Grant Sultan, bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan sultan kepada rakyat.

Setelah terbit UU No 5/1960 tentang Agraria, negara memberikan kesempatan kepada pemilik surat tersebut untuk mengonversi hak mereka atas tanah dengan sertifikat, baik sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, maupun sertifikat hak guna pakai. Namun banyak petani yang enggan mengurus karena tidak mau berhubungan dengan pemerintah dan pajak. (Kompas, 30/6/2007).

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F2c361356-25d1-4d84-87c0-a73aba006525_jpg.jpg)

Sura beru Sembiring (64) petani Desa Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumut, Sabtu, (26/6/2021). Sura berharap pemerintah segera merealisasikan tanah dalam program reforma agraria bagi dirinya. Bagi petani, tidak memiliki tanah adalah tidak memiliki penghidupan.

Pada era pemerintahan Soekarno, pembagian tanah sudah dirasakan petani, meskipun pada praktiknya sulit mempertahankannya. Di Sei Mencirim dan Simalingkar, misalnya, Aris Wiyono, Ketua Penasihan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) mengatakan, melalui UUPA 1960, sebenarnya tanah di Sei Mencirim dan Simalingkar sudah dibagikan kepada petani. Bahkan kini, ada 42 petak lahan yang telah tersertifikat hak milik.

Namun saat pemerintahan Soeharto, tanah-tanah itu diambil kembali oleh negara menjadi perusahaan negara. Warga tidak berani melawan karena dituduh komunis dan terancam jiwanya. Pembantaian ribuan warga di kawasan yang disebut Teluk Bayur di Sei Mencirim pada 1965 memberikan trauma. Warga bungkam sejak 1965 hingga 1996, dan mulai kembali menguasai lahan pascareformasi pada 1998 hingga 2012.

Butuh goodwill pemerintah agar lahan benar-benar diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. (Hawari Hasibuan)

Widi Wahyudi (45), warga Sei Mencirim, mengatakan kekeknya yang bernama Arsadi adalah buruh migran dari Jawa Timur. Ia telah mendapatkan lahan dari perkebunan Belanda di Sei Mencirim. Arsadi lalu mewariskan pada Wagiran yang adalah bapaknya. Wagiran mewariskan pada dirinya. "Tapi kami tidak bisa menggarap karena lahan dikuasai orang lain," kata Widi. Lahan itu sempat diganti pihak perusahaan Rp 750.000 pada tahun 1982 tapi bagi petani harga itu tidak berarti.

Para buruh tani mengangkut hasil panen ubi di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Senin (19/12/2011). Warga yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit ini tidak memiliki lahan dan hanya bekerja sebagai buruh tani dengan upah Rp 30.000-Rp 50.000 per hari.

Berbeda dengan Sumut bagian Timur, wilayah Tapanuli, bagian Barat Sumut, sulit dimasuki oleh investasi perkebunan skala besar, karena perlawanan masyarakat yang keras terhadap masuknya investasi di wilayah itu hingga era Orde Baru. Investasi perkebunan baru muncul di tahun 1983 dan menimbulkan konflik berkepanjangan hingga kini.

Hawari mengatakan, dari 107 titik konflik agraria di Sumut, telah diusulkan 12 titik diantaranya menjadi prioritas objek reforma agraria sesuai Peraturan Presiden 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kawasan itu diusulkan karena datanya lengkap dan kelompok tani memiliki tata kelola lahan yang baik. Total lahan yang diajukan sebanyak 1.536 hektar yang diusahakan 2.254 petani.

Satu lahan yakni Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar telah diverifikasi untuk mendapatkan lahan. Lahan 25 hektar itu diusakan 80 petani. Lahan itu merupakan HGU PTPN III yang tidak diperpanjang lagi yang direncanakan untuk perluasan Kota Petamang Siantar."Kami sudah melakukan pengukuran bersama BPN dan Pemkot Siantar, luasannya terkorensi menjadi 18,8 hektar," kata Hawari.

Namun demikian, program reforma agraria di Sumut menghadapi tantangan karena munculnya peraturan Menteri BUMN yang mengatur mekanisme pengalihan aset negara yang meliputi ganti rugi, tukar guling, dan penyertaan modal. "Ini akan membuat petani gurem selalu tidak memiliki tanah karena tidak memiliki dana untuk menggati rugi atau penyertaan modal. Yang bisa mengakses tentu pihak yang punya modal," kata Hawari.

Hal itu terlihat dari mulai munculnya investasi-investasi besar di lahan eks-HGU PTPN yang menegasikan warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. "Peraturan Presiden tentu lebih tinggi daripada Peraturan Menteri BUMN. Butuh goodwill pemerintah agar lahan benar-benar diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat," kata Hawari.

Baca juga : Reforma Agraria Berjalan Melambat, Perlu Pembenahan Sistem Administrasi