Mayoritas Pemda Belum Capai Kemandirian Fiskal

Mayoritas pemda di Indonesia belum mencapai kemandirian fiskal. Ada problem fundamental terkait struktur penerimaan yang sebagian besar masih dipegang pemerintah pusat.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Hasil penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan atas kemandirian fiskal pemerintah daerah menunjukkan mayoritas pemerintah daerah di Indonesia termasuk dalam kategori belum mandiri. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer untuk mendanai belanja di tiap-tiap daerah masih sangat tinggi.

Demikian, antara lain, terungkap dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).

Hasil penilaian BPK menunjukkan, sebagian besar pemerintah daerah (pemda), yakni 443 pemda atau 88,07 persen dari 503 pemda, di Indonesia masuk ke dalam kategori belum mandiri. Mayoritas pemda, yakni 468 pemda atau 93,04 persen dari 503 pemda, tidak mengalami perubahan status atas kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013, bahkan sampai adanya pandemi Covid-19 pada 2020.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, ketika dihubungi, Minggu (27/6/2021), menuturkan, selain dari laporan BPK, data evaluasi kemandirian fiskal daerah dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang masuk kategori sedang dan baik kurang dari setengah. Artinya, relatif sedikit pemerintah daerah (pemda) yang mandiri secara fiskal.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F20190409_183146_1554809530.jpg)

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal

Menurut Faisal, tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut terkait aspek struktural. ”Ketika pertama kali otda (otonomi daerah) pada tahun 2000 pun belum ada pemda yang secara signifikan mandiri kecuali yang sangat tertentu, seperti daerah perkotaan di Jawa, terutama DKI Jakarta,” katanya.

Ketika pertama kali otda (otonomi daerah) pada tahun 2000 pun belum ada pemda yang secara signifikan mandiri. Ada masalah fundamental terkait struktur penerimaan yang menyebabkan kemandirian fiskal daerah rendah.

Faisal menuturkan ada masalah fundamental terkait struktur penerimaan yang menyebabkan kemandirian fiskal daerah rendah. Pajak-pajak bernilai besar diambil oleh pemerintah pusat. Pemda hanya kebagian pajak-pajak bernilai kecil. Jadi, wajar ketika kemudian pemda bergantung pada dana dari pusat.

”Pajak yang besar-besar, seperti Pajak Penghasilan, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), itu, kan, memang dipegang pusat. Pajak bagi hasil juga begitu. Sementara itu yang didapat pemda, ya, pajak seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak kendaraan bermotor, yang relatif kecil,” kata Faisal.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F8db376fb-603c-4d10-9724-a12ac39891a8_jpg.jpg)

Sejumlah aktivis membawa poster dan papan reklame yang berisikan tulisan "Keringanan Pajak Daerah 2019" di kawasan hari bebas kendaraan bermotor, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/9/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus denda atau sanksi administrasi untuk sembilan jenis pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Sembilan jenis pajak itu, yakni Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kemudian pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak restoran, dan pajak reklame. Kebijakan mulai berlaku 16 September tahun 2019 hingga 30 Desember 2019.

Selain relatif kecil, pajak di daerah tersebut juga bergantung pada karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) di perkotaan, area urban, dan khususnya di Jawa yang berpenduduk padat relatif lebih besar.

”Tetapi, sebesar-besarnya PAD di area urban ini, selain DKI Jakarta, paling hanya 20 persen dan itu pun hanya di beberapa daerah, seperti Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang masih di Jabodetabek. Kebanyakan (PAD) itu di bawah 10 persen,” katanya.

Desentralisasi fiskal

Faisal menuturkan, struktur penerimaan dengan pembagian seperti ini mengandung arti belum ada desentralisasi fiskal. Ada desentralisasi kewenangan, tapi desentralisasi fiskal belum sepenuhnya karena masih dipegang pemerintah pusat. ”Dengan struktur seperti ini kita tidak bisa mengharapkan PAD akan lebih besar dibandingkan dana (transfer) daerah. Enggak mungkin,” katanya.

Baca juga: Dua Dekade Otonomi, Struktur Ekonomi Daerah Tak Berubah

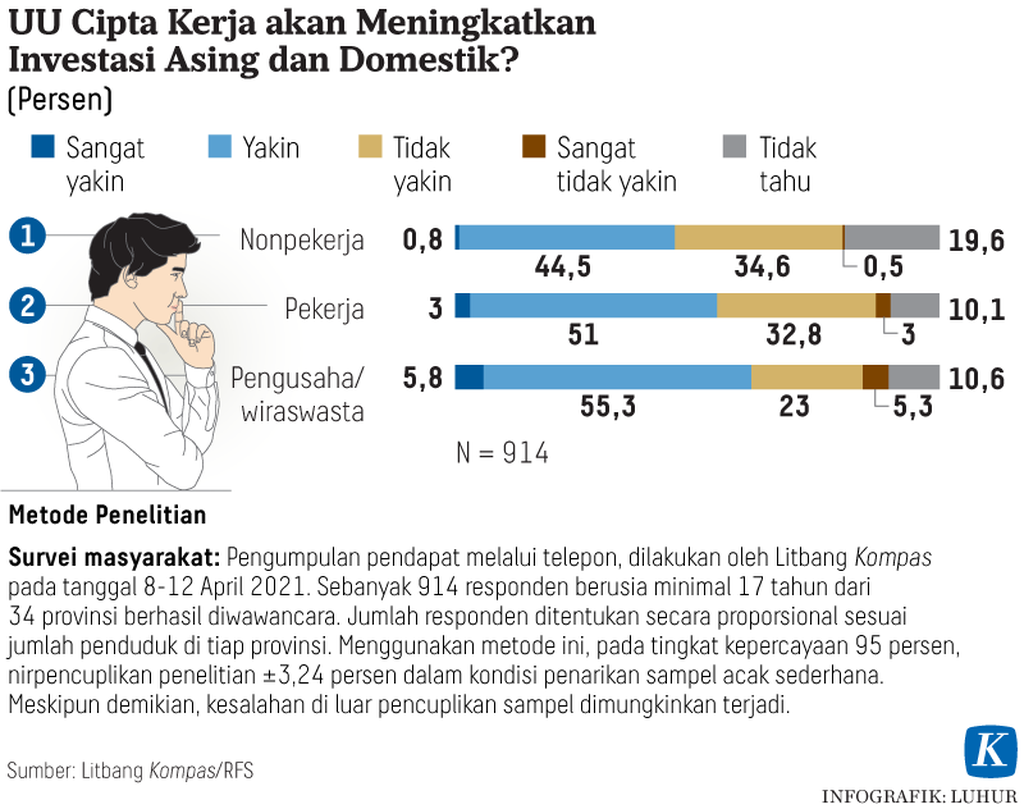

Menurut Faisal, upaya memaksa atau mendorong agar PAD bisa lebih besar dari dana transfer daerah malah justru membahayakan ekonomi. Hal ini karena menjadikan pemda mencari-cari obyek yang dapat dipungut pajak atau retribusi. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak menekan upaya-upaya pemda mencari sumber-sumber penerimaan dari pajak dan retribusi, terutama yang nantinya malah menghambat iklim investasi.

”Poin saya, satu, kalau ingin meningkatkan kemandirian, maka dengan struktur penerimaan yang seperti ini, ya, bukan berarti (PAD) harus lebih besar dari dana transfer daerah. Biar bagaimanapun, dengan struktur penerimaan seperti sekarang, dana transfer daerah tetap akan menjadi sumber utama bagi daerah; baik yang kaya maupun miskin,” kata Faisal.

Biar bagaimanapun, dengan struktur penerimaan seperti sekarang, dana transfer daerah tetap akan menjadi sumber utama bagi daerah; baik yang kaya maupun miskin.

Upaya peningkatan PAD pada kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang dinilai agak susah karena pemerintah didorong melakukan kebijakan countercyclical untuk tidak banyak membebani dunia usaha. Namun, ada beberapa hal yang dinilai bisa dilakukan pemda untuk meningkatkan PAD, terutama ketika nanti Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19 dan resesi telah dilewati.

Baca juga: Presiden Jokowi Meminta Respons Kebijakan Cepat dan Tepat di Tengah Pandemi

Pertama, pemda harus mengarahkan kualitas belanjanya untuk semaksimal mungkin mendorong ekonomi di daerah. ”Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemda, misalnya, itu bisa diarahkan untuk menyerap produk-produk pelaku lokal, termasuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di daerah,” kata Faisal.

Stan-stan peserta Pameran Batik Bordir & Aksesoris Fair 2021 di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/3/2021). Pameran yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur ini untuk memfasilitasi UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Pameran berlangsung hingga 28 Maret.

Kedua, pemda mesti bisa bernegosiasi dengan sektor swasta untuk mendapatkan kontribusi balik dari keuntungan atau manfaat yang mereka rasakan dari infrastruktur atau fasilitas yang dibangun pemerintah pusat ataupun pemda. Kontribusi balik dari sektor swasta tersebut dapat menjadi pemasukan bagi pemda.

Ketiga, perusahaan atau investor yang menciptakan eksternalitas negatif terhadap masyarakat di daerah, semisal polusi udara dan kemacetan, mesti membayar atau berkontribusi kepada pemda. ”Mereka semestinya mengompensasi kepada pemda untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Selama ini eksternalitas negatif dibebankan kepada pemerintah, misalnya ketika terjadi kemacetan atau jalan rusak akibat aktivitas truk di sektor swasta,” ujar Faisal.

Baca juga: Kerugian akibat Macet di Jakarta Capai Rp 100 Triliun Setahun

Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Jumat (25/6/2021), menuturkan, hasil review (penilaian) atas kemandirian fiskal pemerintah daerah meliputi perhitungan indeks kemandirian fiskal dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal.

Hasil penilaian BPK yang menunjukkan sebagian besar pemda masuk ke dalam kategori belum mandiri, menurut Agung, menunjukkan sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja di tiap-tiap pemda.

Hasil review BPK juga menunjukkan kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhannya sendiri masih belum merata.

BPK pun menilai daerah bukan penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus memiliki proporsi status indikator kemandirian fiskal (IKF) relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus. ”Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dana keistimewaan atau dana otonomi khusus sebagai bagian dari transfer cenderung menimbulkan ketergantungan daerah atas transfer pusat,” ujarnya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna memberikan laporan pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).

Sedangkan hasil penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan, kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria review desentralisasi fiskal. Kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda yang diuji petik, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung, dan Kota Mataram, termasuk dalam kategori sangat baik.

Baca juga: Korupsi Hambat Daerah Mencapai Kemandirian Fiskal

Agung menuturkan, penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel tersebut memiliki perspektif yang sedikit berbeda dengan IKF pada tiap-tiap daerah. Penilaian IKFD difokuskan pada kemampuan daerah untuk mendanai sendiri kegiataannya. Sementara penilaian kualitas desentralisasi fiskal mencakup pemenuhan sejumlah kriteria. Kriteria dimaksud mencakup pelimpahan wewenang pembelanjaan, pelimpahan wewenang penerimaan, desain transfer antartingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman daerah.

Transparansi fiskal

Agung menuturkan, penilaian BPK atas kemandirian fiskal pemda 2020 tersebut sesuai dengan semangat The International Organization of Supreme Audit Institutions Principle 12 atau Intosai P-12 tentang Value and Benefits of Supreme Audit Institutions, Making a Difference to The Live of Citizens. Selain kemandirian fiskal pemda, BPK juga melakukan review atas pelaksanaan transparansi fiskal dan kesinambungan fiskal.

Hasil penilaian BPK menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal.

Hasil penilaian BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal. ”(Hal ini) dengan pencapaian level advanced sebanyak 19 kriteria atau 40,42 persen, level good 17 kriteria atau 36,17 persen, level basic 10 kriteria atau 21,28 persen, dan not met sebanyak satu kriteria atau 2,13 persen,” kata Agung.

BPK berpedoman pada Fiscal Transparency Code Tahun 2019 yang mencakup empat pilar utama dalam melakukan review dan menarik kesimpulan atas pelaksanaan transparansi fiskal tersebut. Pilar utama tersebut yakni pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, analisis dan manajemen risiko fiskal, serta manajemen pendapatan sumber daya. Keseluruhannya terdiri dari 15 dimensi dan 48 kriteria.

Ilustrasi salah satu anjungan lepas pantai perusahaan migas di Indonesia.

Penilaian atas pilar keempat baru dilaksanakan BPK pada pemeriksaan LKPP 2020 dan terbatas pada sektor migas. Hal ini dengan mempertimbangkan signifikansi penerimaan migas terhadap total penerimaan negara dibandingkan dengan sektor lain. Hasil review atas pilar empat tersebut menunjukkan satu kriteria yang tidak dapat dinilai, yaitu kriteria terkait dana sumber daya.

”(Hal ini) karena keseluruhan penerimaan migas dimasukkan ke dalam APBN sebagai sumber dana untuk mendanai pengeluaran pemerintah sehingga pemerintah tidak memiliki dana sumber daya yang dialokasikan khusus dalam pengelolaan kegiatan hulu migas,” kata Agung.

Kesinambungan fiskal

Sementara itu, hasil penilaian BPK atas kesinambungan fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang atau long term fiscal sustainability report (LTFS Report). Analisis tersebut mempertimbangkan skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor.

Namun, lanjut Agung, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. ”(Satu), tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang,” katanya.

Baca juga: BPK Ingatkan Risiko Utang dan Beban Bunga Utang Pemerintah

Dua, utang pemerintah belum memperhitungkan unsur kewajiban pemerintah yang timbul, semisal kewajiban pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang inkracht (berkekuatan hukum tetap), kewajiban kontingensi dari BUMN, serta risiko kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.

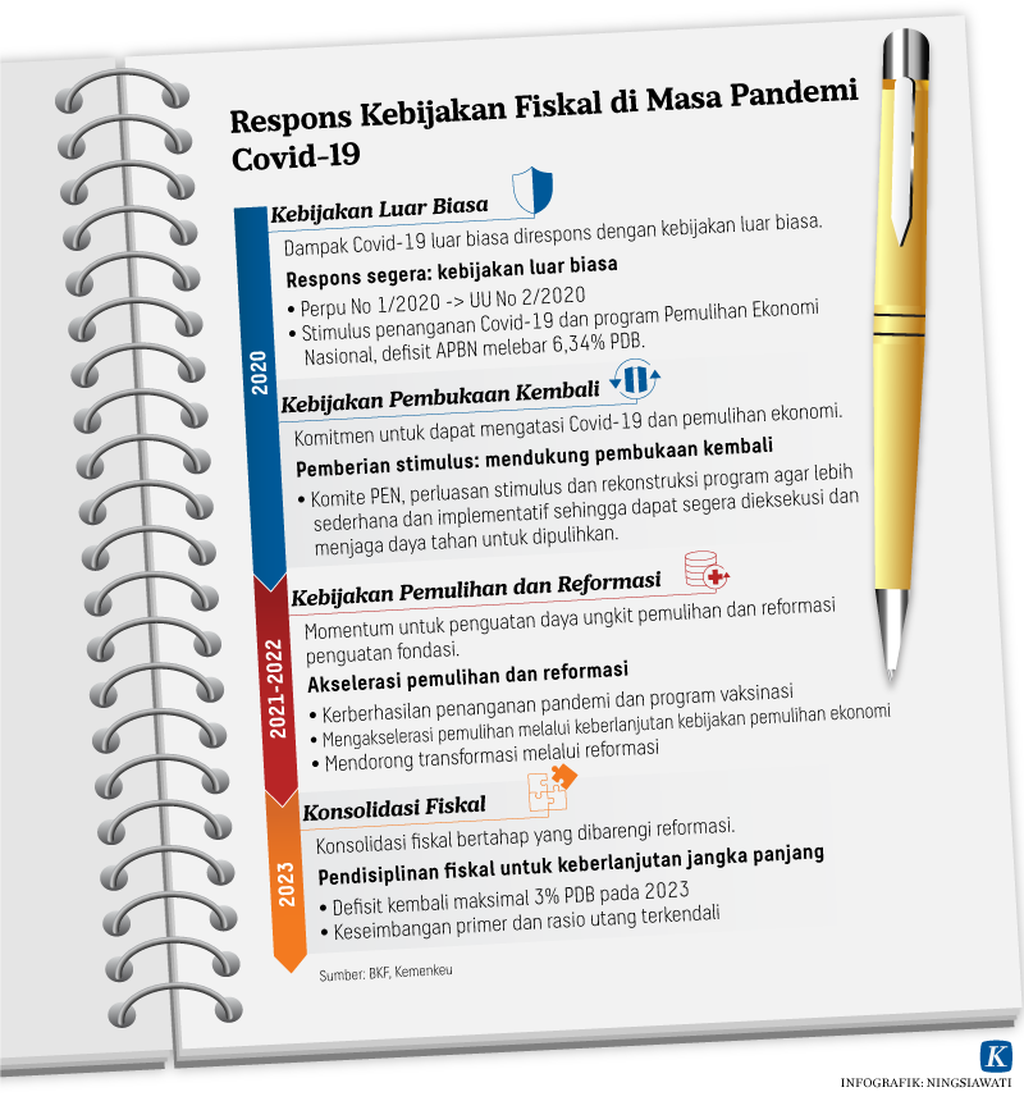

Tiga, pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang, dan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal ataupun risiko defisit. Utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres No 72/2020 dan UU Keuangan Negara.

”Tetapi, trennya menunjukkan ada peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah, khususnya karena mulai tahun 2023 besaran rasio defisit terhadap PDB dibatasi paling tinggi 3 persen,” kata Agung.

Empat, indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF dan/atau International Debt Relief (IDR). Lima, indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 sebesar 4,27 persen melampaui batas yang direkomendasikan The International Standars of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411–Debt Indicators, yaitu di bawah nol persen.