Informasi telah menjadi kebutuhan hidup manusia, bahkan kebutuhan pokok, seperti pada masa pandemi Covid-19 ini. Karena itu, informasi seharusnya dikelola dengan baik agar tidak kontraproduktif dengan kehidupan sehari-hari.

Sering kali banyak informasi yang kontraproduktif justru ketika masyarakat membutuhkan banyak informasi seperti saat pandemi Covid-19 ini. Disinformasi dan hoaks terkait Covid-19 menyebar dengan cepat, mulai dari misinformasi tentang minum jamu meningkatkan kekebalan tubuh hingga hoaks tentang teori konspirasi Covid-19.

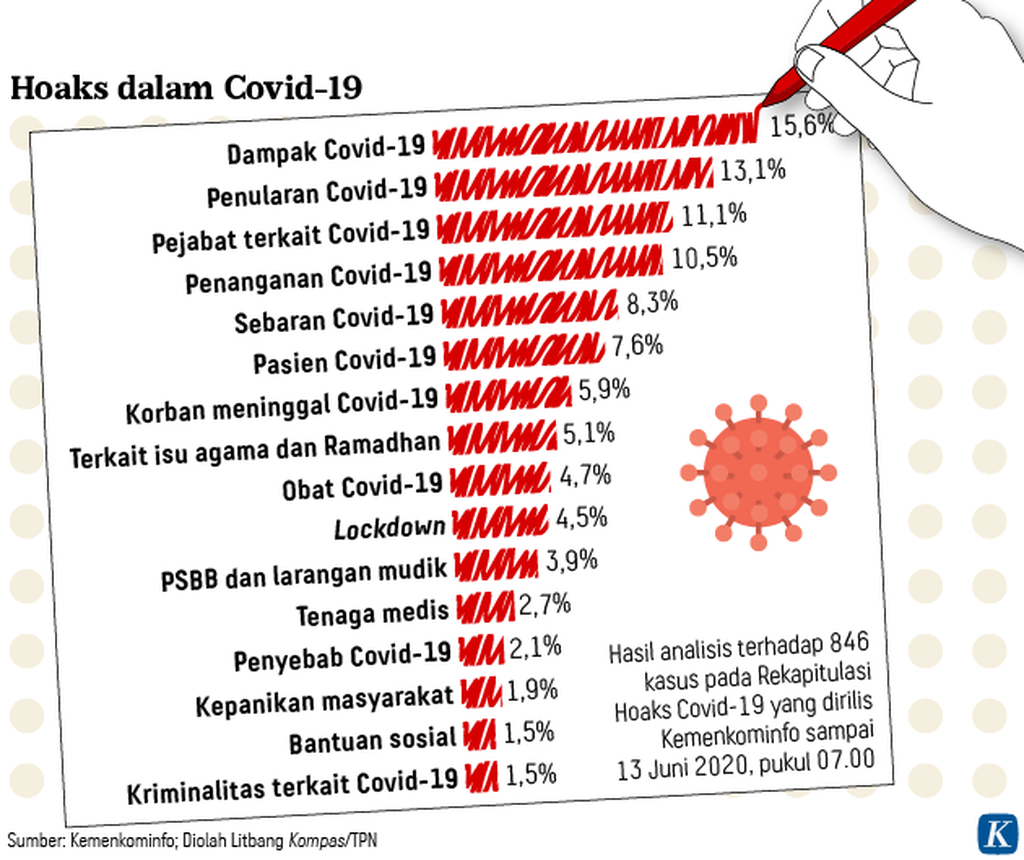

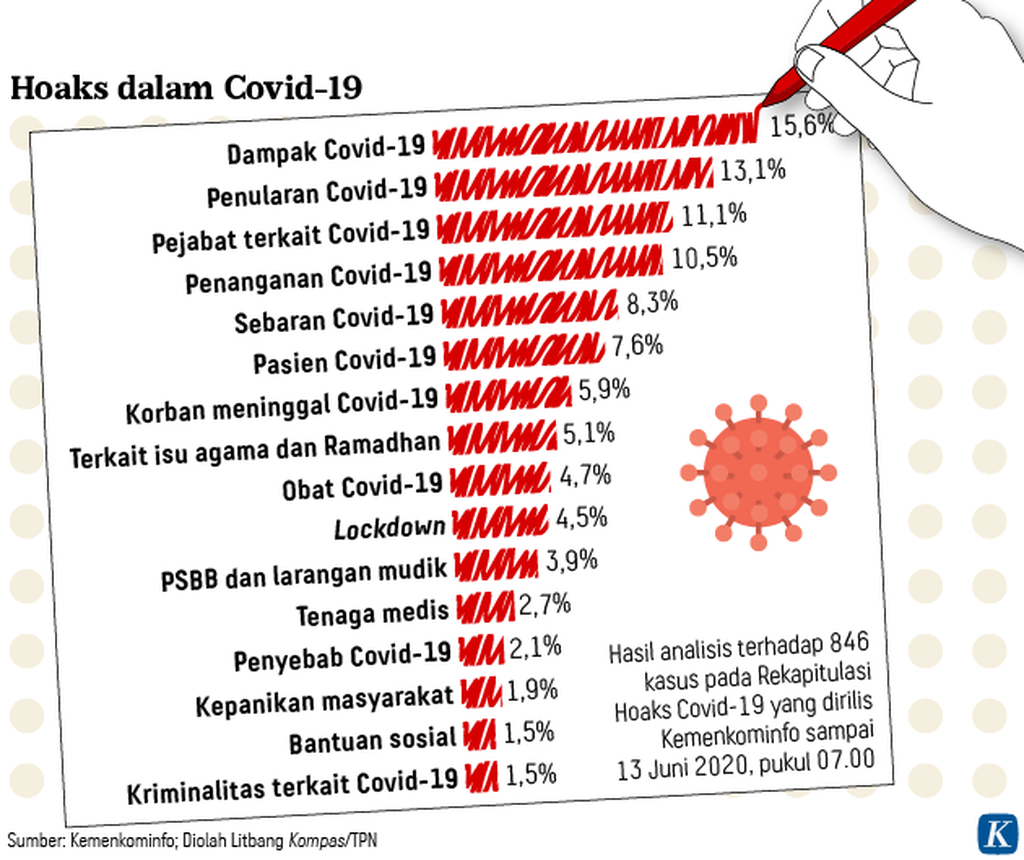

Seiring bertambahnya informasi mengenai Covid-19, misinformasi dan hoaks tentang penyakit ini pun bertambah. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat pada Januari 2020 terdapat 24 hoaks tentang korona, pada Februari terdapat 106 hoaks korona, dan pada Maret hingga tanggal 18 terdapat 71 hoaks korona.

Dengan total 201 hoaks korona selama delapan minggu tersebut, berarti terdapat 25 hoaks korona yang dihasilkan per minggu, dan diedarkan secara masif melalui berbagai media. Fenomena ini sangat berbahaya dan mengacaukan informasi yang harus diketahui publik dalam menghadapi pandemi ini.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam laporannya pada Mei 2020 menyebutkan, secara global terdapat 112 juta konten di media sosial yang terkait dengan pandemi Covid-19. Dari jumlah itu, 42 persen berasal dari sumber yang tidak tidak dapat diandalkan.

Baca juga : Kritis Bermedia Sosial

Hingga kini pun, kata Heri Munajib, hoax buster (penangkal berita hoaks) di Mafindo, hoaks korona terus bertambah. Hoaks yang beredar mulai dari berita bahwa rumah sakit mencari keuntungan dari jualan rapid test (tes cepat) hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berjualan vaksin Covid-19.

Menentukan pasien dalam pengawasan (PDP) itu ada ilmunya, ada perhitungannya. (Heri Munajib)

”Yang tidak saya terima, (hoaks tentang) pasien di-covid-kan supaya rumah sakit mendapat uang. Menentukan pasien dalam pengawasan (PDP) itu ada ilmunya, ada perhitungannya,” kata dokter yang sedang studi spesialis saraf di Universitas Airlangga tersebut dalam diskusi daring bertema ”Menangani Misinformasi di Masa Pandemi” yang diselenggarakan Klinik Misinformasi pada Jumat (17/7/2020) malam.

Disinfodemik

Maraknya misinformasi dan hoaks tersebut bisa membuat masyarakat kurang waspada pada upaya penanganan pandemi ini. Misinformasi dan hoaks juga menimbulkan risiko bagi mereka yang bertindak berdasarkan pesan yang salah atau menyesatkan tersebut. Sejumlah pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 di Sulawesi Selatan, misalnya, kemudian positif Covid-19.

WHO menyebut misinformasi dan hoaks yang marak selama pandemi ini sebagai infodemik yang juga harus diperangi sebagaimana pandemi itu sendiri. Dan, karena dampaknya yang lebih mematikan daripada misinformasi dan hoaks tentang hal lain, seperti politik dan demokrasi, UNESCO menyebutnya sebagai disinfodemik.

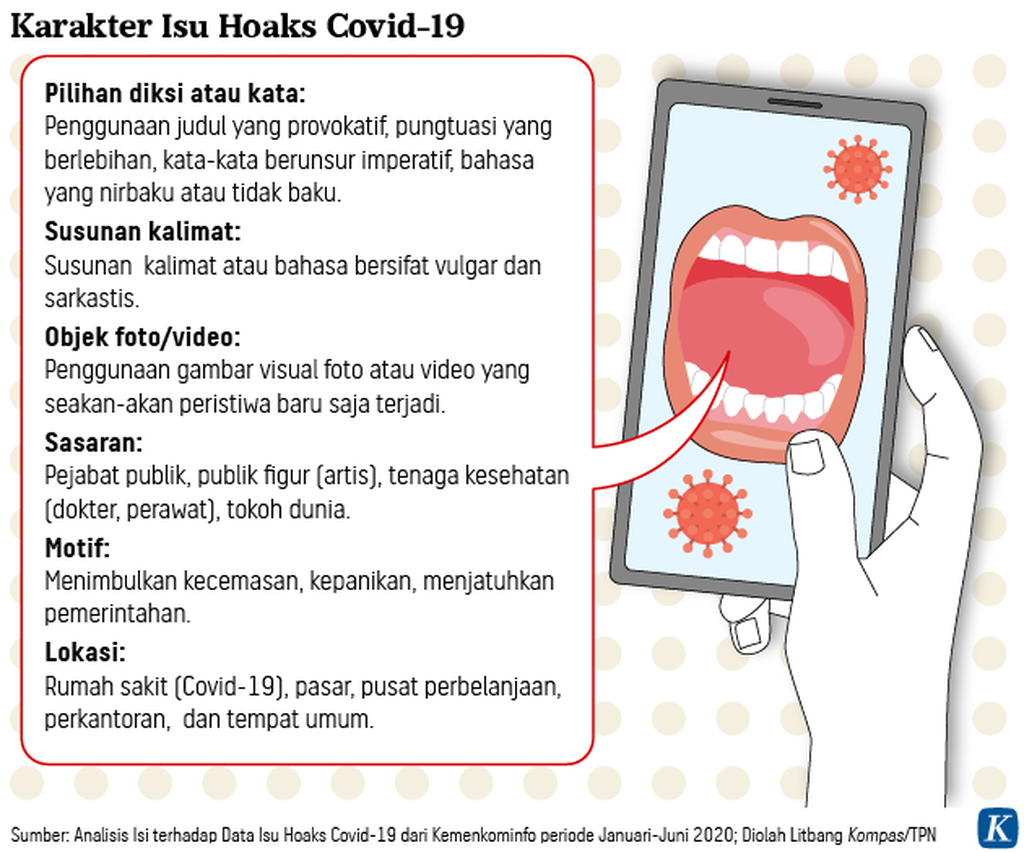

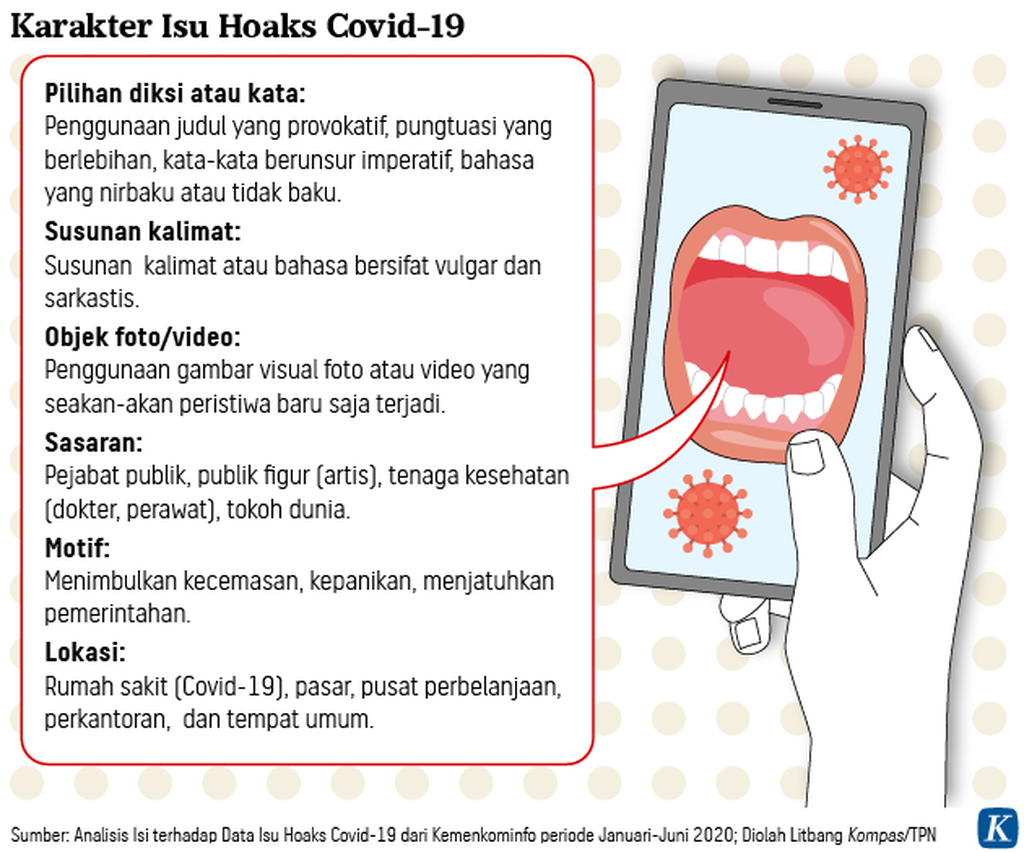

Disinfodemik sering menyembunyikan kebohongan di antara fakta. Tema disinfodemik antara lain tentang asal dan penyebaran Covid-19; statistik/data yang salah dan menyesatkan; dampak ekonomi; mendiskreditkan wartawan dan media yang kredibel; gejala, diagnosis, dan penanganan Covid-19; politisasi; konten palsu untuk keuntungan ekonomi; serta disinformasi yang berfokus pada selebritas.

Dalam banyak kasus, konsekuensi disinfodemik telah berakibat fatal. Banyak masyarakat tertipu, membuat mereka tidak dapat memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.

Teknologi digital mempermudah produksi dan penyebaran konten-konten tersebut. Namun, kondisi itu pula yang kemudian menempatkan informasi— mengutip Darian Pavli, hakim di Pengadilan HAM Eropa di laman UNESCO—sebagai komoditas yang mudah rusak di masa pandemi ini, baik disengaja maupun tidak.

Siapa saja, asal mempunyai akses internet, bisa memproduksi dan menyebarkan informasi menggunakan teknologi digital. Kurangnya literasi digital membuat orang gampang percaya, dan menyebarkannya begitu saja maupun dengan menambahkan konten ke informasi tersebut. Apalagi bagi mereka yang memang sejak awal mempunyai motif ekonomi atau politik.

Karena itu, kata Heri, ketika menerima informasi harus disaring sebelum di-sharing (dibagikan), crosscheck ke media mainstream. Harus disadari bahwa tidak semua berita yang beredar di media sosial itu suatu kebenaran.

Baca juga : Memerangi Korona Melalui Literasi Media dan Informasi

Terkait informasi korona, Irma Hidayana, penggagas Lapor Covid-19, menyarankan masyarakat merujuk pendapat dokter/pakar. Berdasarkan hasil survei soal persepsi warga DKI Jakarta tentang Covid-19, ketika ditanya apakah virus korona sengaja dibuat manusia, responden yang mendapatkan informasi korona dari influencer banyak yang percaya bahwa virus korona dibuat oleh manusia.

”(Responden) yang mendapatkan informasi dari dokter atau pakar kesehatan tidak percaya virus korona dibuat oleh manusia. Sementara yang mendapat informasi dari pemerintah, tengah-tengah, tidak terlalu yakin virus korona dibuat oleh manusia. Mari kita sama-sama merujuk pada ahlinya,” katanya.

Mengakses informasi dari mereka yang berkompeten dari sumber-sumber tepercaya akan menjaga informasi yang kita terima berkualitas, tidak rusak. Di masa pandemi ini, akses ke informasi yang akurat dan tepat waktu dapat membantu menyelamatkan nyawa.