Untung dan Buntung Bersama Zonasi

Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik menjadi perhatian dan kajian pemerintah pusat, dinas pendidikan, sekolah, serta siswa dan orang tua. Di tengah masalah kesenjangan mutu dan pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia, siswa dan orang tua menjadi pihak yang potensial paling dirugikan.

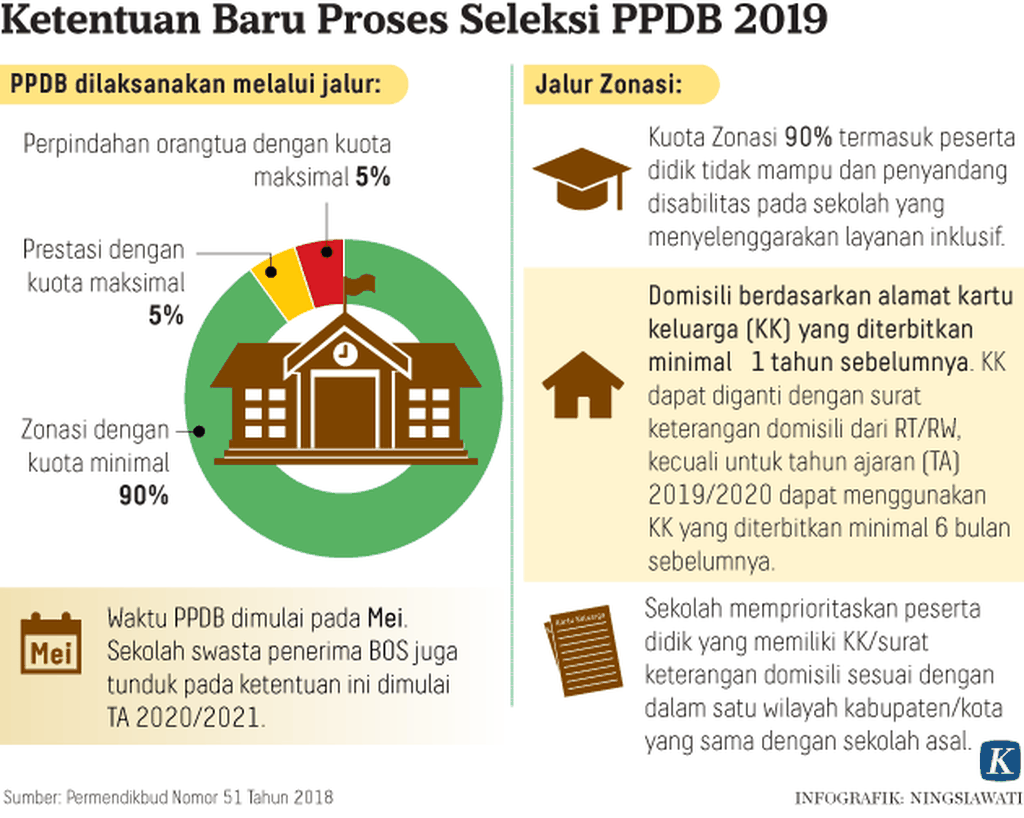

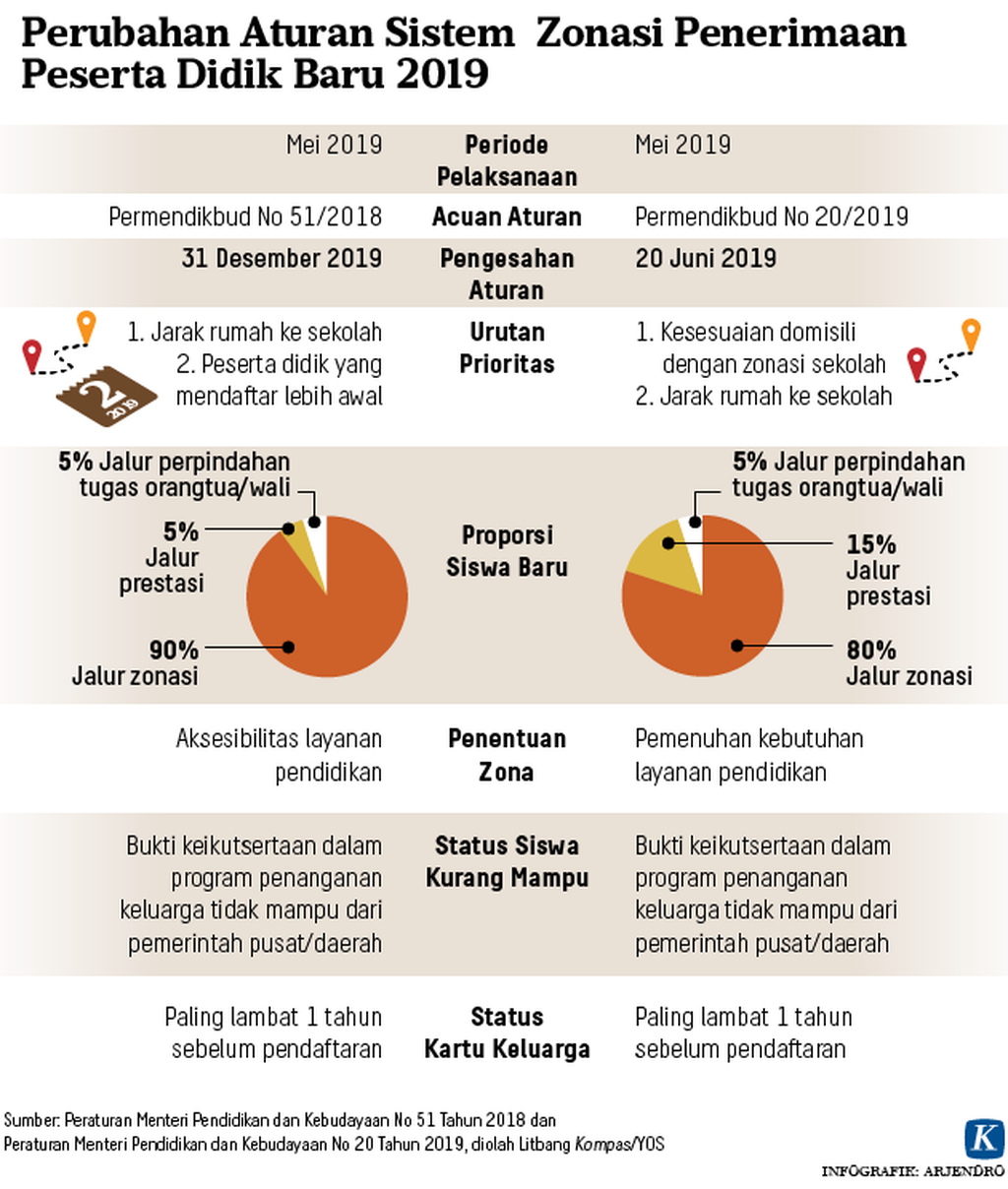

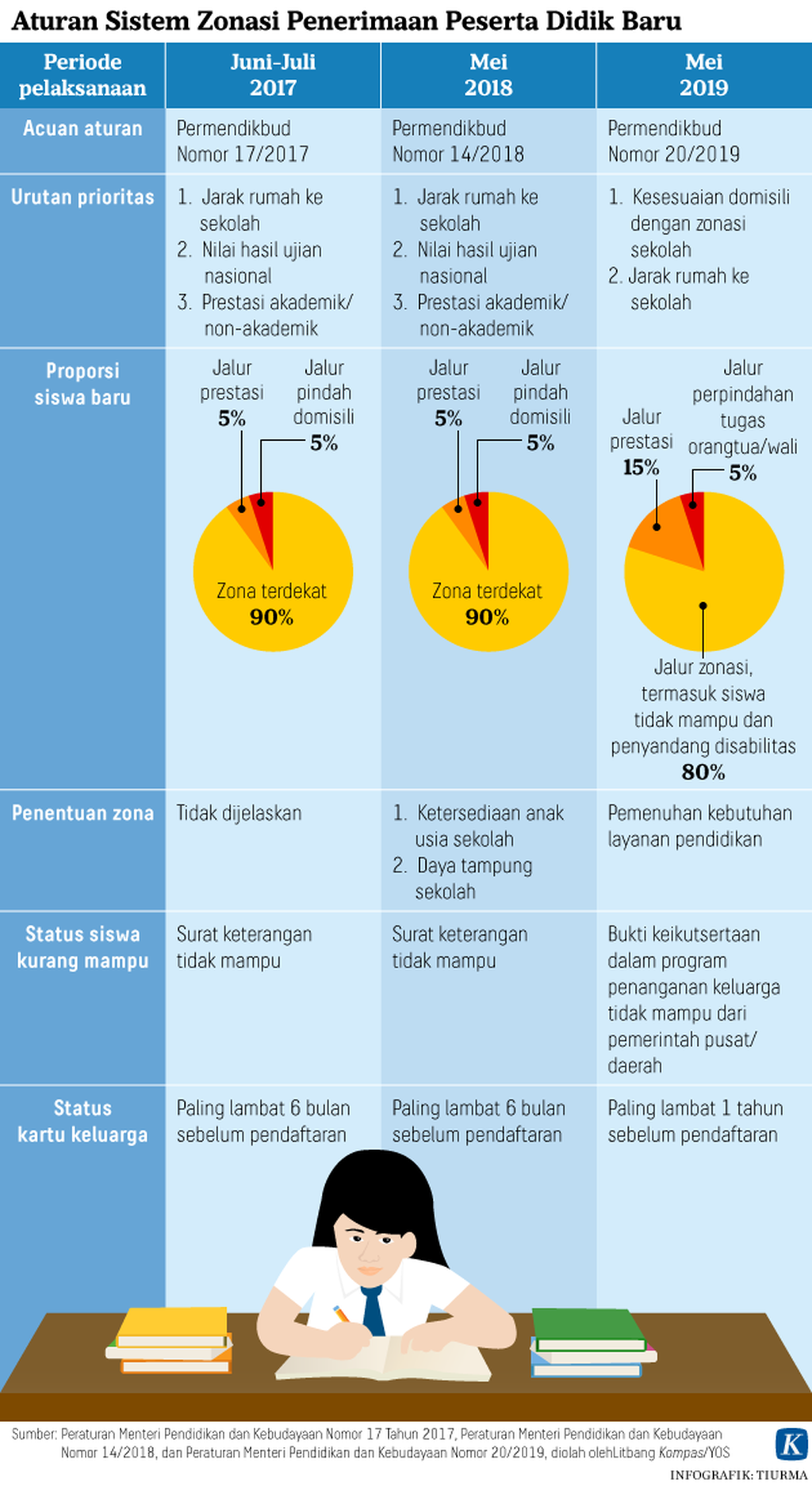

Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan konsisten menggunakan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru dalam tiga tahun terakhir. Bagi pemerintah, sistem zonasi memiliki tujuan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, jalur utama masuk sekolah negeri melalui zona terdekat.

Walau ada evaluasi dan perbaikan kebijakan dengan perubahan kuota dan jalur penerimaan, penerapan zonasi masih menuai polemik. Hingga awal Juli 2019, banyak daerah yang mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Mulai dari petunjuk teknis yang belum jelas hingga pembagian kuota siswa yang dinilai belum adil.

Tidak sulit mencari problem penerapan zonasi. Pemetaan awal adalah melakukan identifikasi aktor-aktor yang terkait penerapan kebijakan ini, dengan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT).

Dari sini dapat dicermati, sejauh mana pihak-pihak tersebut mendapat keuntungan atau malah dirugikan dengan berbagai problem yang menyertainya. Selanjutnya, berdasarkan invetaris problem, analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) dapat dilakukan untuk membantu memberikan solusi pemecahan masalah.

Para Pihak

Setidaknya ada empat pihak yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi dalam penerapan sistem zonasi, yaitu pemerintah pusat, dinas pendidikan, sekolah negeri, serta siswa dan orang tua/wali.

Kebijakan sistem zonasi memberikan keuntungan, kerugian, peluang, hingga ancaman bagi keempat pihak tersebut. Kekuatan sistem zonasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan, yaitu kota ramah anak, serta program sosial yang telah dirancang memiliki daya serap merata di seluruh sekolah negeri.

Sementara bagi Dinas Pendidikan, sistem zonasi memberikan keleluasaan untuk dilakukan penyesuaian kebijakan dengan karakteristik daerah. Tak hanya itu, sistem online/daring turut memudahkan dalam pemantauan pendaftaran siswa baru.

Bagi sekolah negeri, sistem zonasi memastikan adanya peningkatan kualitas guru dalam mengajar, termasuk karakter di kelas. Masyarakat sekitar juga lebih peduli terhadap sekolah, karena putra-putrinya bersekolah tak jauh dari rumah.

Peserta didik akan merasa aman karena berkegiatan tak jauh dari lingkungan keluarga. Selain itu, akses pendidikan yang lebih berkualitas terbuka di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Kesiapan

Sementara, kelemahan sistem zonasi adalah tidak memperhatikan kesiapan daerah. Sosialisasi dan pelaksanaan dilakukan dengan cepat tanpa ada waktu cukup untuk mendalami kebijakan baru ini bagi pemerintah daerah hingga calon peserta didik. Hal tersebut tecermin dari penumpukan calon murid di area padat penduduk.

Proses seleksi yang menggunakan sistem zonasi tak selalu menjamin siswa diterima di sekolah negeri. Hal tersebut disebabkan peserta didik yang lolos, berakhir di zona satu atau zona paling dekat dengan sekolah. Kondisi ini sangat merugikan bagi calon peserta didik.

Tak hanya itu, sistem ini memiliki kelemahan juga di bagian memfasilitasi masyarakat di perbatasan, daerah tertinggal, serta siswa berprestasi. Kebijakan yang baru diterapkan ini masih memiliki peluang dikembangkan. Setidaknya ada empat hal, yaitu jaminan keamanan dan keselamatan bagi siswa, penyempurnaan sistem transportasi umum yang ramah anak, pengembangan metode belajar-mengajar yang tepat, hingga pembinaan olimpiade cabang keagamaan dan non-akademis lainnya.

Banyak pihak yang mengalami perubahan dari penerapan kebijakan sistem zonasi. Hal tersebut adalah upaya adaptasi seluruh pihak agar kegiatan menuntut ilmu tetap berjalan, tanpa hambatan berarti.

Paling Berdampak

Terakhir, kebijakan sistem zonasi masih memiliki ancaman. Bagi pemerintah pusat dan daerah, kebijakan ini mampu mengurangi semangat berprestasi bagi anak dan peran orang tua untuk memotivasi.

Faktor jarak sudah sangat mendominasi, bahkan aturan terbaru menegaskan porsi hingga 90 persen, meskipun telah diubah menjadi 80 persen, untuk jalur zonasi yang memprioritaskan jarak. Siswa pandai pun akan lebih memilih sekolah swasta, dari pada bersekolah ke sekolah negeri terdekat yang berkualitas sedang.

Ancaman lainnya adalah menciptakan suasana belajar mengajar kurang kondusif. Keberagaman siswa yang mencolok menyebabkan banyak persoalan sehingga dibutuhkan toleransi yang lebih lebar bagi siswa dan guru. Tak hanya itu, nilai Ujian Nasional terancam tidak maksimal dan pilihan siswa berprestasi semakin sedikit.

Berdasarkan hasil analisis kebijakan zonasi, terlihat bahwa calon peserta didik dan orang tua/wali merupakan pihak yang paling dirugikan. Kekhawatiran orangtua/wali akan masa depan anak menjadi taruhan.

Aturan ini memiliki pola top-down sehingga tak ada kesempatan untuk bernegosiasi. Banyak aspek kewilayahan dan sosial yang tampak tak dihiraukan. Aspek kewilayahan menyakut parameter sebaran fasilitas pendidikan, topografi wilayah, hingga fungsi wilayah. Sementara dampak sosial menyasar respons masyarakat dan jaminan masa depan anak Indonesia.

Sementara, Dinas Pendidikan yang bertugas menyusun petunjuk teknis menjadi pihak yang terus disudutkan. Pihak sekolah negeri pun tidak banyak kontribusi sebab tugas mereka adalah sebagai pelaksana yang harus patuh dengan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F20190624TOK_1561352697.jpg)

Orang tua dan calon siswa antre untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 47 Jakarta Selatan di kawasan Kebayoran Lama, Senin (24/6/2019). Mulai tahun lalu, penerimaan siswa berdasarkan zonasi dengan penekanan jarak rumah siswa ke sekolah.

Prasyarat

Jika sistem zonasi dipertahankan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah pusat hingga daerah. Poin pertama adalah penyesuaian rancangan tata ruang wilayah disertai kajian kewilayahan, seperti daya layan dan analisis tetangga terdekat.

Rancangan tata ruang wilayah memiliki hubungan erat dengan area layanan pendidikan. Beberapa wilayah menetapkan zona khusus layanan publik sehingga lokasi-lokasi sekolah negeri terkonsentrasi di satu bagian wilayah tertentu.

Alhasil, calon siswa yang berada di bagian-bagian perbatasan tidak dapat menjangkau zona sekolah terdekat. Kasus tersebut sangat mungkin terjadi di daerah yang memiliki bentuk wilayah memanjang.

Kajian kewilayahan, seperti daya layan dan analisis tetangga terdekat, turut memberikan gambaran realitas pencapaian layanan pendidikan yang optimal untuk publik. Ada tiga analisis yang dapat digunakan, yaitu ketersediaan pelayanan, tingkat ketersediaan, dan fungsi layanan.

Daya layan membandingkan jumlah penduduk, khususnya penduduk usia sekolah, dengan jumlah fasilitas pendidikan. Hasil akhirnya dapat diketahui dari seberapa besar kesenjangan layanan pendidikan yang terjadi di daerah tersebut.

Dengan semakin besar nilai senjang daya layan, keberadaan sekolah negeri saat ini belum mampu melayani dengan optimal calon siswa baru. Banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan lebih memilih sekolah swasta.

Solusi daya layan yang senjang adalah dengan melakukan penambahan bangunan sekolah, yaitu di wilayah-wilayah yang jauh dari fasilitas pendidikan. Penambahan sekolah negeri perlu mempertimbangkan pola sebaran yang menyebar rata, sesuai titik-titik konsentrasi permukiman padat penduduk.

Jika daya layan membandingkan jumlah calon siswa dengan bangunan sekolah, analisis tetangga terdekat menitikberatkan pada jarak antar sekolah. Rata-rata jarak dari seluruh sekolah yang ada mampu menunjukkan pola penyebaran.

Pola sebaran bangunan dapat mengelompok, acak, atau menyebar secara rata. Tak hanya pola sebaran, hasil lainnya dari analisis tetangga terdekat adalah rekomendasi rata-rata jarak bangunan untuk memaksimalkan fungsinya.

Jarak rekomendasi untuk sekolah, misalnya bangunan SMP, menurut SNI 03-1733-2004 jarak radius antar bangunan maksimal 1.000 meter atau satu kilometer. Parameter tersebut berguna untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dari aspek keterjangkauan.

Penerimaan Peserta Didik Baru - Para orangtua mendaftarkan anaknya dihari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (5/6). Kegiatan PPDB hari pertama di sekolah tersebut diperuntukkan bagi calon siswa jalur umum yang berasal dari dalam dan luar Jakarta.

Prioritas

Sistem zonasi yang digunakan untuk penerimaan peserta didik baru memiliki banyak variabel. Tiap variabel memiliki peran dengan proporsi yang tak sama. Oleh sebab itu, analisis keberlanjutan dari kebijakan ini dapat dilakukan dengan menentukan faktor-faktor prioritas sehingga mampu merumuskan langkah berikutnya dan mencapai tujuan akhir dari sistem zonasi, yaitu pemerataan pendidikan.

Perumusan faktor-faktor prioritas dapat menggunakan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode analisis AHP merupakan cara untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan terlebih dahulu mengklasifikasi berbagai kriteria atau faktor masalah ke dalam susunan hierarki yang terstruktur dan sistematis. Tak hanya itu, analisis tersebut mampu menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya dari kebijakan sistem zonasi PPDB.

Total ada lima lima variabel utama yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sistem zonasi PPDB, yaitu jarak, penduduk, transportasi, lahan, dan distribusi sekolah. Tiap variabel utama memiliki hierarki berupa variabel turunan.

Variabel jarak terdiri dari jarak permukiman dengan bangunan sekolah di sekitarnya. Selain itu, jumlah penduduk, jumlah lulusan, dan penduduk usia muda masuk di variabel penduduk. Variabel transportasi menggambarkan aspek jaringan jalan dan keberadaan angkutan umum serta bus sekolah. Sementara variabel lahan yang terikat kuat dengan lokasi sekolah terdiri dari harga lahan, status kepemilikan, dan fungsi lahan.

Terakhir, jumlah sekolah negeri dan proporsi sekolah negeri dan swasta menjadi pertimbangan di variabel distribusi sekolah. Penilaian tiap variabel melibatkan ahli dan pengambil kebijakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jarak memiliki bobot paling besar (36,86%), kemudian diikuti variabel penduduk (23,19%) pada urutan kedua. Artinya, jika sistem zonasi ingin diteruskan harus memprioritaskan variabel jarak dan penduduk dalam perencanaan. Keduanya menunjukkan daya jangkau dan efektivitas layanan pendidikan di Kota Bogor.

Sementara, urutan ketiga ditempati variabel distribusi sekolah (17,25%), disusul variabel transportasi (14,02%). Sedangkan, urutan terakhir adalah variabel lahan (8,69%). Distribusi sekolah mengikuti hasil kajian jarak dan penduduk, di mana sekolah harus disebar merata dengan memperhitungkan jarak dan kepadatan penduduknya.

Perencanaan berikutnya adalah sistem trasportasi yang akan sejalan dengan rancangan lokasi sekolah dan konsentrasi-konsentrasi permukiman. Sementara, variabel lahan mendapat porsi paling kecil karena membahas tentang wewenang pemerintah pusat dan daerah untuk pembebasan lahan.

Perbaikan

Sebagai sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan untuk menjaga tujuan utama regulasi ini. Semakin banyak pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini menjadi harapan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Tidak dimungkiri, kebijakan sistem zonasi belum mampu mewadahi seluruh lulusan sekolah dasar untuk dapat bersekolah ke SMP Negeri dengan signifikan. Jumlah sekolah SMP Negeri sangat terbatas sehingga daya layannya sangat rendah kecuali dilakukan penambahan bangunan. Di sini, pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan sistem zonasi adalah sekolah dan siswa.

Mengingat area tak terlayani masih sangat dominan, yang perlu dilakukan adalah penambahan bangunan SMP Negeri yang tersebar merata. Dengan adanya penambahan sekolah, jarak rumah dengan sekolah semakin dekat. Hal itu menunjukkan perlunya kebijakan sistem zonasi untuk memprioritaskan parameter jarak permukiman dan jumlah penduduk.

Berdasarkan kondisi lapangan dan hasil analisis variabel utama sistem zonasi, terdapat setidaknya empat poin yang menjadi dasar rekomendasi ke depannya. Pertama, aturan zonasi yang memang fokus terhadap jarak tak bisa menghilangkan kajian dampak sosial yang ditimbulkan, seperti penyesuaian diri siswa baru ke lingkungan sekolah yang tak terduga.

Poin berikutnya adalah uji publik kebijakan harus dilakukan secara komprehensif. Uji publik yang dilakukan secara komprehensif perlu memperhatikan interaksi antarwilayah. Artinya, siswa yang tinggal di perbatasan daerah bisa mendaftar ke sekolah yang lebih dekat, meskipun beda domisili.

Selanjutnya, evaluasi kebijakan dilakukan secara mendetail, khususnya subjek-subjek yang terdampak langsung aturan ini, yaitu calon peserta didik dan orangtua/wali. Hal tersebut akan membuat rumusan aturan dan petunjuk teknis tahun ajaran berikutnya tidak menimbulkan diskriminasi, seperti pada kasus siswa berprestasi yang kekurangan kuota.

Poin terakhir, perlu adanya elaborasi banyak bidang kajian sehingga menghasilkan rumusan teknis zonasi yang lebih implementatif. Artinya, kelompok masyarakat yang terdampak langsung tetap merasakan keadilan sehingga masalah-masalah yang terjadi di lapangan sejak diberlakukannya aturan zonasi dapat perlahan dieliminasi. (LITBANG KOMPAS)

Baca Besok: Usaha Tiada Akhir Memeratakan Pendidikan Indonesia