Ratusan Tahun Peran Penting Kuli Angkut di Indonesia

Kehadiran kuli angkut begitu dekat dengan masyarakat Indonesia. Kiprahnya dalam memperlancar rantai distribusi dan membantu jutaan penumpang transportasi publik ternyata telah dimulai sejak ratusan tahun lalu.

Santibi (43) mengangkut sekarung sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023).

Sejarah kuli angkut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Pintu Terbuka yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870. Melalui kebijakan tersebut, para investor Eropa dipersilakan menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Alhasil, perkebunan-perkebunan besar, pabrik manufaktur, dan infrastruktur transportasi tumbuh dengan pesat.

Pembangunan dalam skala masif tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang masif pula. Sering kali kebutuhan tenaga kerja tidak dapat dicukupi dari penduduk sekitar. Untuk menyiasatinya, akhirnya sejumlah besar tenaga kerja dari luar daerah dan negeri didatangkan.

Jan Breman, dalam bukunya, “Menjinakkan Sang Kuli”, mencatat bahwa pada 1875 terdapat 20 perkebunan swasta di Sumatera yang memperkerjakan 4.476 orang Cina, 459 orang Keling, dan 316 orang Jawa. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli yang sedang meroket di pasar internasional.

Perkebunan memang menjadi primadona bagi para penanam modal dari Eropa. Kesuburan tanah dan iklim tropis menjadikan perkebunan-perkebunan tumbuh pesat bak jamur di musim hujan.

Pertumbuhan perkebunan kemudian mendatangkan kebutuhan akan adanya sistem transportasi massal yang efektif dan efisien. Perusahaan-perusahaan perkeretaapian dan pelayaran pun muncul sepanjang Sumatera dan Jawa untuk memenuhi kebutuhan ini.

Dimulai sejak tahun 1864 oleh Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij dengan pembangunan jalur Semarang—Vorstenlanden (Surakarta dan Yogyakarta), perkeretaapian di Indonesia tidak butuh waktu lama untuk dapat tumbuh dengan sangat pesat.

Rantai distribusi hasil bumi dan pertambangan tidak akan ada artinya tanpa kehadiran pelabuhan kelas dunia. Razif, di dalam “Buruh Pelabuhan Tanjung Priok”, menyebutkan bahwa pada 1877 pemerintah kolonial Belanda mengadakan proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia.

Pelabuhan Tanjung Priok terbukti menjadi urat nadi ekspor-impor Hindia Belanda. Tercatat pada 1937 terdapat 460 ribu ton beras, 179 ribu ton batubara, 124 ribu ton garam, 116 ribu ton semen, dan 41,5 ribu ton timah yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Muatan sebanyak itu diangkut oleh sekitar 1.732 kapal uap dan 30 kapal layar.

Untuk menjamin kelancaran bongkar muat ratusan ribu ton muatan dari ribuan kapal, diperlukan hampir sekitar 15.000 buruh bongkar muat yang mayoritas berasal dari wilayah Banten.

Santibi (43) menunjukkan kartu tanda keanggotaan Badan Pengelola Bongkar Muat (Bapengkar) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023). Selain kartu tanda keanggotaan, kuli yang bergabung dengan Bapengkar mendapatkan kaos untuk bekerja.

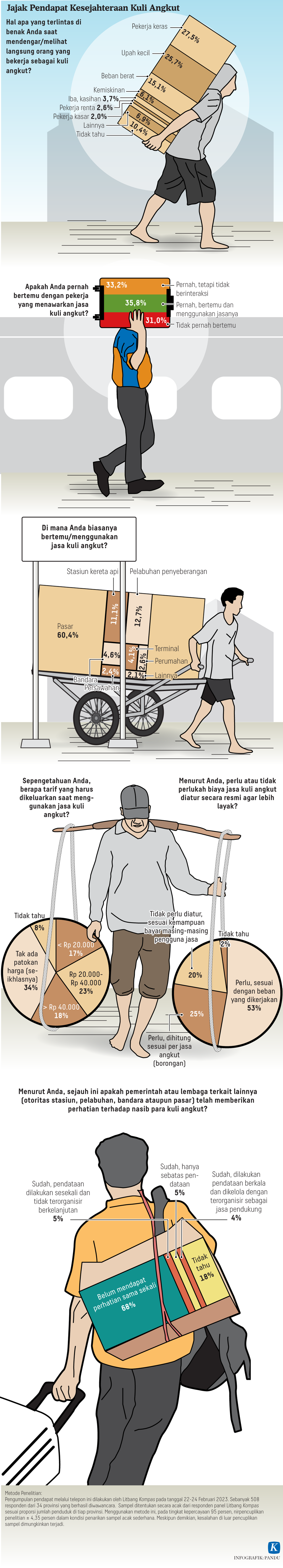

Lonjakan produksi komoditas hasil bumi, pertambangan, dan manufaktur serta terciptanya jaringan transportasi publik di era kolonial telah menjadi landasan bagi eksistensi kuli angkut di masa sekarang. Potret kuli angkut yang hingga kini masih memegang peran penting dalam distribusi komoditas dan transportasi publik tergambar dari hasil jajak pendapat Kompas.

Setidaknya, satu dari tiga responden pernah menggunakan jasa kuli angkut. Dari responden yang pernah bertemu kuli angkut, sebanyak 60,4 persen menyebutkan pasar sebagai tempat mereka bertemu dengan para kuli angkut. Lalu, sebanyak 32,5 persen bertemu di simpul transportasi publik, seperti pelabuhan penyeberangan, stasiun kereta api, bandara, atau terminal bus.

Baca juga : Menghadirkan Kesejahteraan Bagi Kuli Angkut

Stigma sosial

Akan tetapi, meski selama ratusan tahun kuli angkut telah berperanl dalam pendistribusian barang, para kuli angkut belum juga memperoleh status sosial yang layak di tengah masyarakat. Hal ini terekam pula dalam hasil jajak pendapat.

Sekitar seperempat responden mempersepsikan kuli angkut sebagai sosok yang harus bekerja keras. Kemudian, sekitar 25,7 persen lainnya melihat para kuli angkut sebagai pekerja dengan upah kecil.

Sekitar 15,1 persen responden memperhatikan beratnya beban yang harus dipikul oleh kuli angkut. Di samping itu, sebagian kecil responden mengasosiasikan kuli angkut dengan kemiskinan, rasa kasihan, pekerja renta, dan pekerja kasar.

Persepsi tersebut menunjukkan langgengnya stigma sosial yang melekat pada kuli angkut. Berdasarkan hasil studinya, Breman menyebutkan bahwa para pemilik perkebunan di masa kolonial Belanda hanya melihat kuli sebagai suatu kolektif dengan sifat-sifat negatif. Para kuli bahkan sering mendapat perlakuan tidak manusiawi karena dipandang sebagai alat produksi semata, alih-alih sebagai manusia.

Citra negatif kuli perkebunan lantas menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. John Ingleson, dalam “Buruh, Serikat, dan Politik”, menyebutkan pada masa kolonial Belanda, kuli angkut kerap dipandang sebagai pekerja dengan kasta paling rendah di kalangan pegawai jawatan kereta api.

Stigma senada juga diungkapkan Asba, di dalam tulisannya dalam bunga rampai “Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa”. Para buruh musiman di pelabuhan Makassar mendapat label pengangguran, pekerja kasar, dan petani tidak bersawah. Tulisan-tulisan lain di dalam buku itu juga menyebutkan bahwa kuli angkut sering kali diberikan upah rendah meskipun beban kerjanya sangat berat.

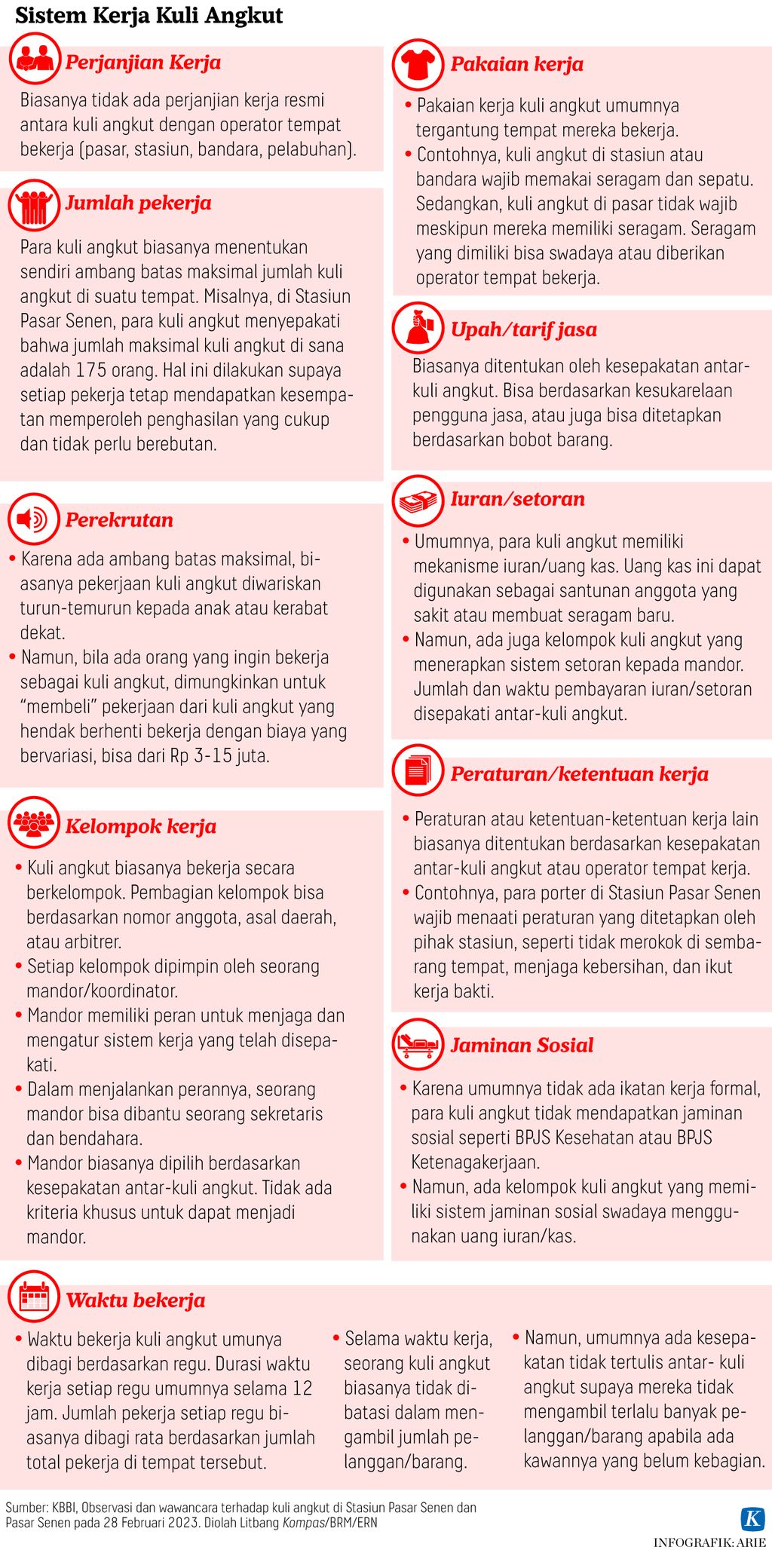

Perlakuan yang tidak adil tersebut ternyata dikonstruksikan secara sistematik. Sistem relasi kerja kuli angkut pada umumnya bersifat patron-klien. Ini karena mayoritas kuli angkut yang bekerja di pelabuhan atau tempat lainnya bekerja di bawah naungan seorang mandor.

Dengan demikian, untuk menggunakan jasa mereka, perusahaan perkapalan cukup merekrut satu atau beberapa mandor ketimbang merekrut satu per satu kuli angkut.

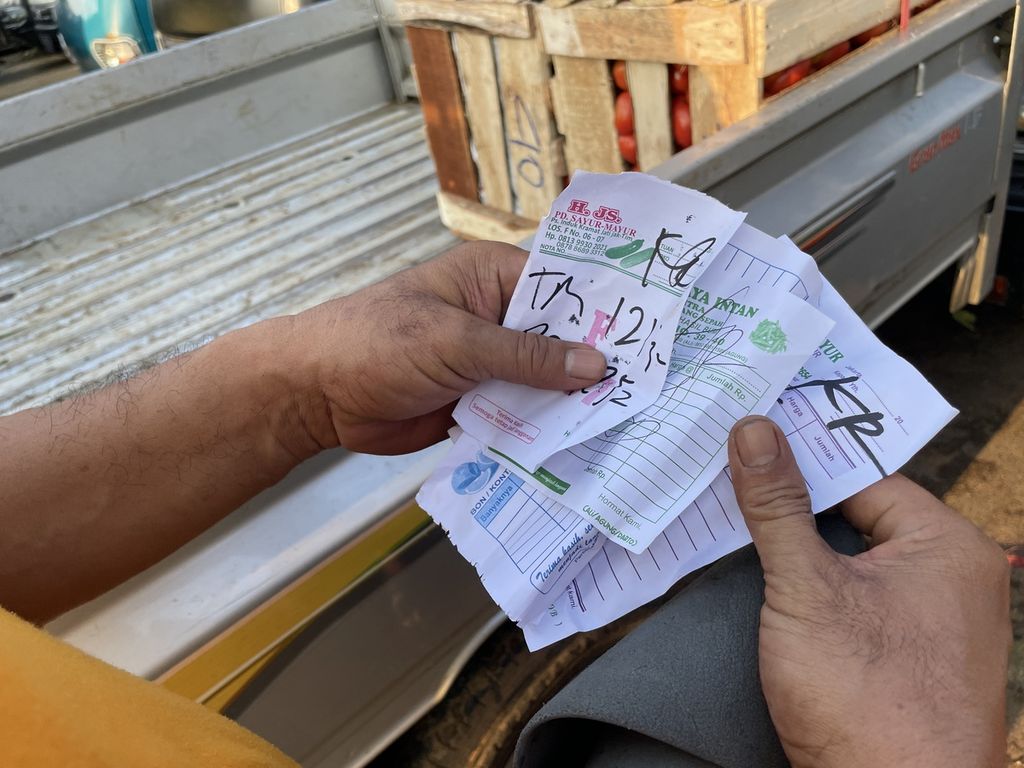

Seorang kuli angkut melihat bon belanjaan pembeli di Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023). Bon menjadi panduan bagi kuli angkut untuk mengambil barang belanjaan pembeli dari lapak dan mengangkutnya ke pikap atau kendaraan pembeli.

Praktik demikian dirasa menguntungkan perusahaan perkapalan karena tidak mengikat dan dapat menekan upah tetap rendah. Bisa dikatakan, praktik ini serupa dengan sistem kerja outsourcing, namun lebih lepas dan informal. Relasi kerja semacam itu menjadikan buruh tidak dapat menuntut langsung perbaikan upah atau jaminan sosial kepada perusahaan.

Meskipun sepertinya selalu berada di posisi yang lemah, sejatinya kuli angkut sudah pernah melakukan perlawanan. Sejarah mencatat bahwa para kuli angkut, bersama dengan buruh lainnya, membentuk serikat dan mengadakan mogok kerja.

Gerakan perlawanan ini salah satunya terjadi di Semarang pada 1918, di mana para kuli angkut kapal tongkang mengadakan mogok kerja. Akibatnya, kegiatan bongkar muat dari dermaga ke kapal hampir mengalami kemacetan total.

Kesadaran “bersama lebih kuat” di kalangan para kuli angkut dan buruh kasar lainnya semakin menguat setelah krisis ekonomi tahun 1930-an.

Disebutkan bahwa pada 1936, terdapat 107 serikat pekerja buruh di Batavia dengan jumlah sekitar 47.297 orang. Banyak serikat-serikat buruh bermunculan di pelabuhan, jawatan kereta api, dan pertambangan.

Setelah mengalami represi pada masa penjajahan Jepang selama 1942—1945, para kuli angkut dan buruh lainnya kembali berhimpun dan menuntut perbaikan kesejahteraan mereka di tahun 1950-an. Namun, akibat meletusnya tragedi G30S, gerakan-gerakan berserikat dan perlawanan buruh dibubarkan paksa oleh pemerintah Orde Baru.

Baca juga : Melihat Kehidupan Buruh Gendong Pasar Beringharjo

Upaya positif

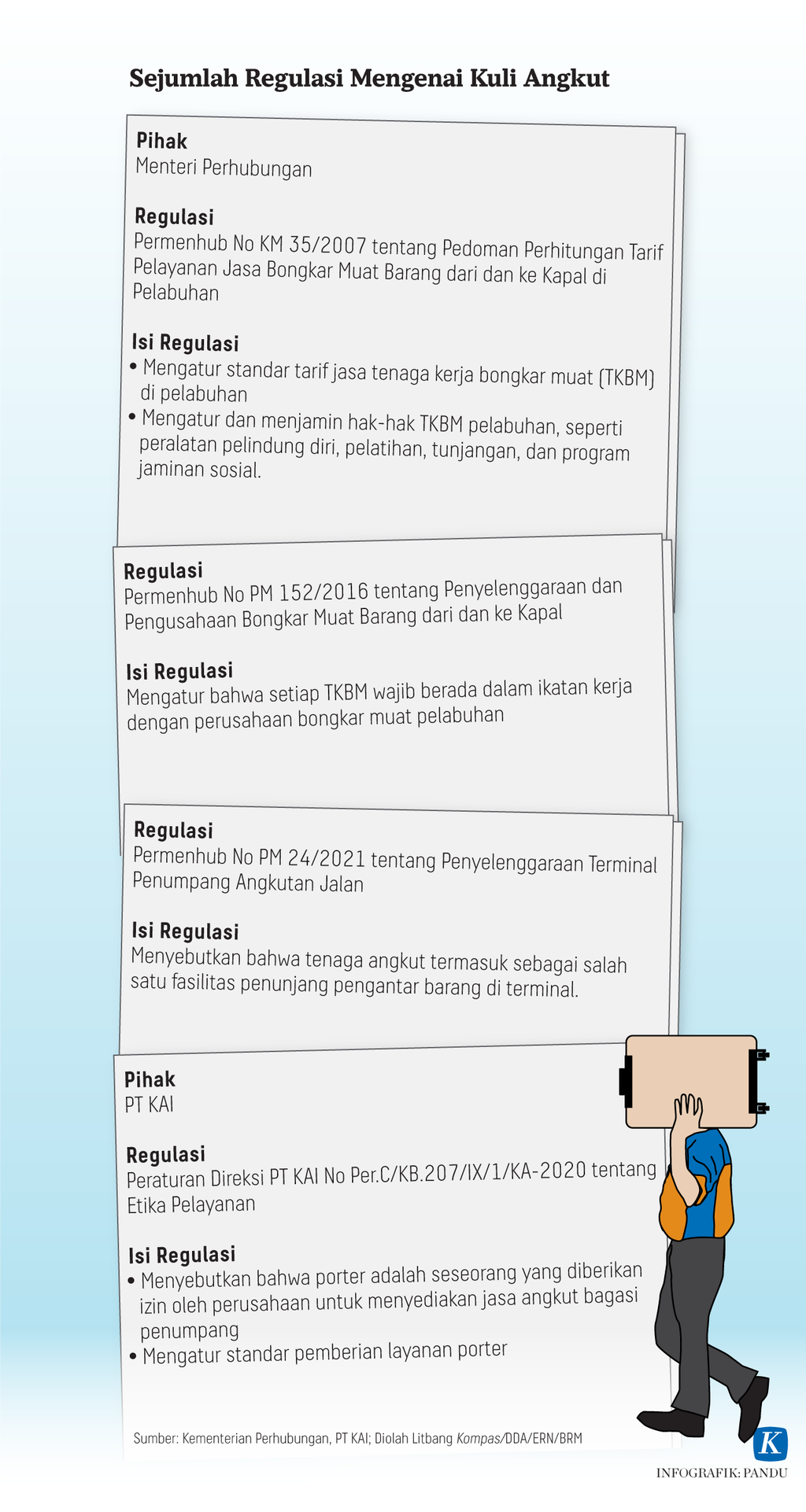

Di masa sekarang, pemerintah telah berusaha untuk lebih mengatur keberadaan kuli angkut walaupun masih tersegmentasi. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 152/2016 yang mengatur bahwa seluruh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan harus berada di bawah sebuah perusahaan bongkar muat.

Permenhub Nomor KM 35/2007 turut memperkuat hak-hak yang diterima oleh TKBM, seperti penyediaan perlengkapan kerja, pelatihan, program jaminan sosial, dan tunjangan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai salah satu pemangku kepentingan terkait buruh angkut juga telah mengakui eksistensi buruh angkut secara formal.

Di dalam Peraturan Direksi PT KAI Nomor Per. C/KB.207/IX/1/KA-2020 tentang Etika Pelayanan, disebutkan bahwa porter adalah seseorang yang diberikan izin oleh perusahaan untuk menyediakan jasa angkut bagasi penumpang. Selain rekognisi, etika pelayanan porter juga diatur di dalam regulasi tersebut.

Hal ini menandakan adanya upaya integrasi profesi kuli angkut di stasiun ke dalam sistem pelayanan PT KAI. Kuli angkut yang berada di terminal rupanya juga telah disinggung sebagai salah satu fasilitas penunjang terminal sebagaimana tercantum dalam Permenhub Nomor PM 24/2021.

Meskipun sudah ada upaya positif, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesejahteraan kuli angkut. Ini karena hingga saat ini sebagian besar kuli angkut masih belum memiliki ikatan kerja resmi dan jaminan sosial yang memadai.

Diharapkan, para kuli angkut dapat merasakan imbal balik yang pantas atas jasa dan peran besar mereka selama ratusan tahun dalam gerak roda perekonomian negara ini. (LITBANG KOMPAS)