Perubahan Iklim Turut Memperparah Gangguan Mental

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa ada perubahan pola sikap manusia yang memiliki kecenderungan menunjukkan tekanan emosional akibat perubahan iklim.

Saito Ene Ruka (kanan) yang kehilangan 100 sapi karena kekeringan dan tetangganya, Kesoi Ole Tingoe (kiri), yang kehilangan 40 sapi berjalan melewati bangkai hewan di Desa Ilangeruani, dekat Danau Magadi, Kenya, Rabu, 9 November 2022. Kemarau berkepanjangan yang telah terjadi selama empat musim berturut-turut mengakibatkan efek mengerikan bagi manusia dan hewan, termasuk ternak.

Selain berefek pada permasalahan ekologi, perubahan iklim juga terbukti memengaruhi stabilitas kesehatan mental manusia. Dampak berikutnya, turut menurunkan kualitas kehidupan karena gangguan mental kian melemahkan sejumlah aspek kesejahteraan psikososial individu ataupun kelompok di suatu wilayah. Dalam jangka panjang, perubahan iklim dapat berdampak serius pada gangguan mental umat manusia di seluruh dunia.

Perubahan iklim telah menjelma menjadi krisis global yang terus berkembang dan terus meluas setiap saat. Sayangnya, sejumlah upaya penanggulangan laju pemanasan global tampak belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akibatnya, mulai muncul sejumlah permasalahan yang menyebabkan beberapa kegagalan pada sistem sosial dan ekonomi.

Untuk memahami serangkaian dampak perubahan iklim tersebut, perlu dikaji sejumlah hal secara menyeluruh. Termasuk bagaimana kondisi anomali tersebut memperburuk faktor risiko sosial dan lingkungan. Ada penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyoroti perubahan pola sikap manusia yang memiliki kecenderungan menunjukkan tekanan emosional akibat perubahan iklim.

Memang tidak secara langsung perubahan iklim itu mengubah kepribadian seseorang, tetapi melalui perubahan-perubahan drastis lingkungan tempat tinggal yang berdampak pada aspek perekonomian masyarakat sehari-hari. Degradasi lingkungan yang berpengaruh pada pendapatan ataupun mata pencarian akan memberikan tekanan psikologis yang rentan mengganggu aspek mental dan kejiwaan.

Setiap individu berpeluang masuk dalam situasi tekanan yang besar apabila terimbas degradasi ekologi tersebut. Misalnya seseorang atau keluarga yang terdampak bencana alam, seperti banjir besar akibat hujan ekstrem yang dipicu anomali iklim. Setelah terlanda banjir, dia hidup dalam lingkungan air tercemar, rawan kelaparan, hingga risiko terkena penyakit berbahaya karena bakteri ataupun binatang di sekitar lokasi bencana. Situasi ini rentan menimbulkan rasa cewas dan kekhawatiran yang berpeluang menimbulkan tekanan secara fisik dan psikis.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan kuat antara kondisi lingkungan dan kesehatan mental masyarakat yang bermukim di kawasan itu. Keduanya bahkan dapat saling memengaruhi meskipun tak kasatmata. Misalnya saja kasus polusi udara yang meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan penurunan daya tahan tubuh. Lingkungan tidak sehat ini secara umum tak tampak oleh mata, tetapi oleh indera tubuh lain dapat direspons secara negatif. Tubuh menjadi mudah lemah, mobilitas menurun, produktivitas pekerjaan terhambat, hingga bermuara pada kondisi stres atau gangguan mental. Akibatnya, kesehatan menjadi menurun dengan mudah terserang penyakit yang mendorong pengeluaran biaya pengobatan menjadi lebih banyak.

Contoh kasus perubahan iklim lain yang juga berdampak serius pada kesehatan mental adalah peristiwa kekeringan hingga menyebabkan paceklik. Terganggunya produksi pertanian akibat kurangnya suplai air ini berdampak pada penurunan pendapatan petani, risiko kelaparan, kekurangan gizi, hingga memperdalam jurang kemiskinan di lingkungan itu. Akhirnya, individu yang terperangkap di kawasan tersebut berada dalam kondisi depresi dan kebingungan.

Bahkan, apabila ditarik lebih luas lagi, kurangnya pasokan pangan akibat kekeringan ataupun anomali cuaca itu dapat mengganggu aspek ketahanan nasional. Kurangnya pangan secara merata di berbagai penjuru wilayah akan memicu timbulnya konflik antardaerah ataupun antarnegara demi memperebutkan sumber daya pangan itu. Dalam kehidupan nyata, berbagai konflik berpeluang terus terjadi setiap saat karena tidak meratanya sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara di dunia.

Tidak hanya di sektor pangan, tetapi sumber daya lain yang juga sangat timpang. Sebut saja sumber daya alam (SDA) biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta SDA abiotik, seperti air, energi, kesuburan tanah, dan bahan tambang.

Perbedaan kuantitas kepemilikan SDA itu berpeluang memicu konflik demi menguasai SDA di daerah bersangkutan. Situasi ini berpeluang menyebabkan masyarakat yang bermukim di kawasan itu rentan mengalami rasa takut, cemas, dan khawatir sehingga aspek psikisnya mudah terganggu.

Baca juga : Mendorong Keadilan dalam Upaya Mitigasi Krisis Iklim Global

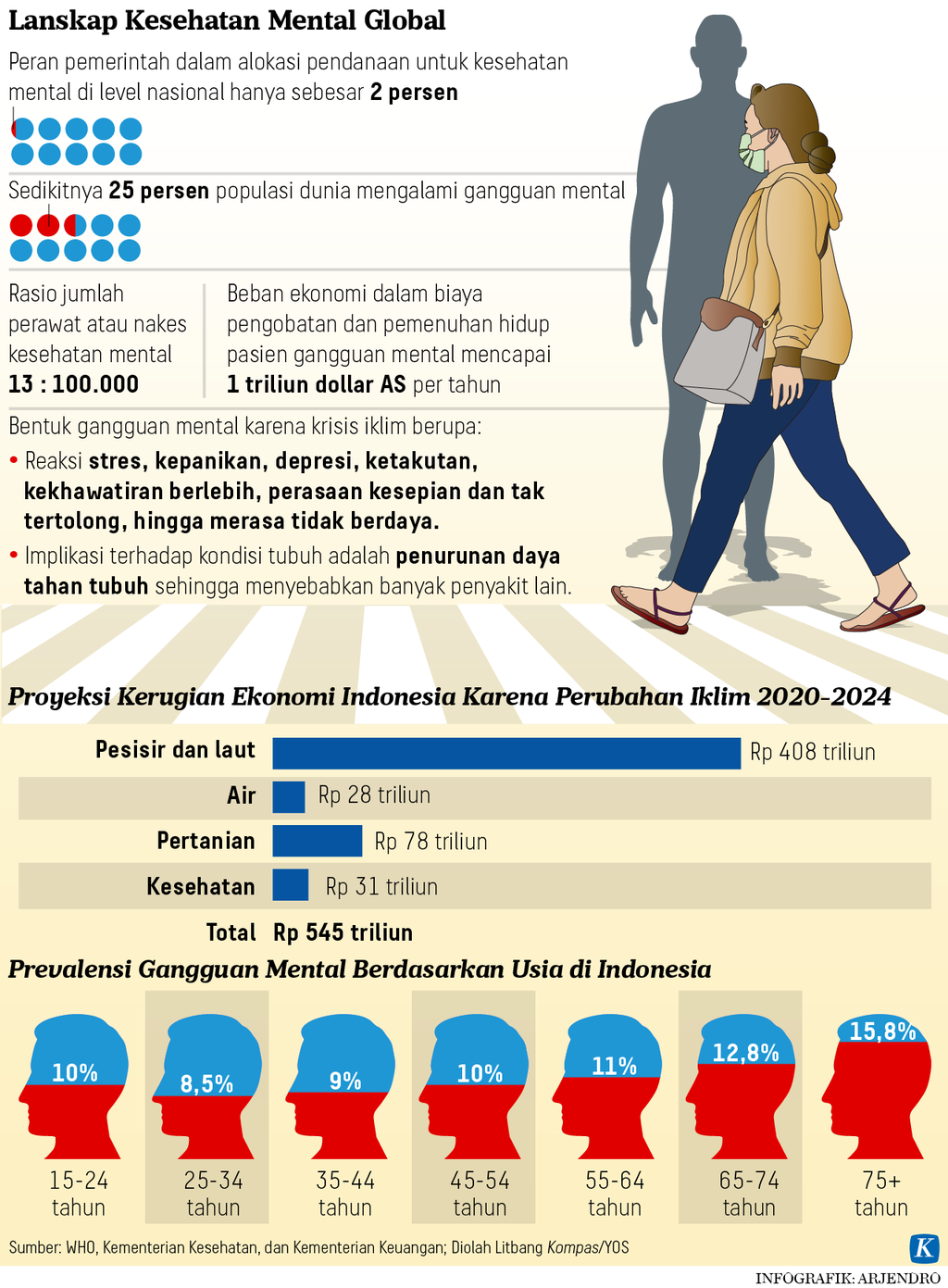

Saat ini, kesehatan mental menjadi isu kuat secara global, apalagi hingga dekade ini tercatat sedikitnya 25 persen penduduk dunia hidup dalam kondisi labil secara emosional. Sayangnya, penanganan kondisi emosi yang labil berpotensi gagal karena daya dukung untuk mengatasinya relatif minim. Misalnya saja, jumlah tenaga kesehatan khusus gangguan mental yang sangat minim. Rasio terkininya sangat kecil, yaitu setiap 100.000 pasien hanya ditangani oleh 13 tenaga kesehatan.

Situasi itu kian dipersulit dengan dana perawatan pasien gangguan mental yang tergolong masih minim. Setiap tahun, belanja pengobatan kesehatan di seluruh dunia sekitar 1 triliun dollar AS, tetapi alokasi untuk penanganan gangguan mental hanya sekitar 2 persennya. Besaran ini relatif masih kecil, padahal pada saat bersamaan tekanan psikologis akibat degradasi lingkungan terus meningkat secara pesat.

Gangguan mental

Skema perubahan iklim dalam memengaruhi kesehatan mental terbilang kompleks karena melibatkan berbagai faktor risiko. Artinya, apabila seseorang berada dalam kondisi emosi labil, maka sebelumnya individu tersebut dipastikan berada dalam situasi tertekan karena anomali lingkungan yang begitu banyak.

Anomali lingkungan dapat muncul dalam skala sangat merusak, misalnya kehilangan rumah karena kenaikan muka air laut. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan kehilangan mendalam sekaligus rasa sedih dalam jangka panjang. Dapat dibayangkan, betapa beratnya individu yang terdampak itu apabila pada saat bersamaan juga turut kehilangan harta benda lainnya yang bernilai ekonomi tinggi, seperti sawah yang juga terendam akibat kenaikan muka air laut. Tentu saja, kesedihan yang lebih kurang sama juga akan melanda petani lain seandainya lahan sawahnya juga mengalami kekeringan yang menyebabkan kegagalan panen.

WHO memperingatkan bahwa setiap individu memiliki risiko yang sama besar di tengah perubahan iklim dunia. Bentuk-bentuk tekanan yang mampu menyebabkan gangguan mental akibat anomali iklim terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok lingkungan yang meliputi polusi udara, kualitas dan kuantitas sumber daya air, ketahanan pangan, dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya.

Kedua, kategori sosial-ekonomi yang mencakup kerusakan dan kehilangan properti karena situasi krisis, kemiskinan struktural, konflik dan kekerasan, penurunan daya tahan tubuh dan penyakit, serta migrasi paksa. Semua faktor risiko tersebut berpeluang besar akan bermuara pada banyaknya gangguan mental seorang individu ataupun kelompok masyarakat.

Penduduk desa berkumpul selama kunjungan Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, di Desa Lomoputh, Kenya bagian utara, pada 12 Mei 2022. Griffiths mengunjungi daerah tersebut untuk melihat dampak kekeringan yang menurut PBB adalah keadaan darurat kemanusiaan akibat iklim yang parah di Tanduk Afrika.

Baca juga : Anomali Iklim dan Rekor Suhu Terpanas Bumi

Secara teori, sedikitnya ada enam bentuk gangguan mental yang terkoneksi dengan perubahan iklim. Bentuk pertama adalah reaksi stres yang disebabnya munculnya banyak situasi yang tidak dapat dikendalikan secara intens, seperti perubahan cuaca secara drastis, tubuh berulang kali sakit, atau kejadian bencana yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Bentuk dari stres berkelanjutan akan terlihat dari penurunan kondisi fisik tubuh. Stres mampu menyebabkan pelemahan respons sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko penyakit karena polusi. Kondisi stres juga dapat menyebabkan gangguan tidur yang berimplikasi pada hilangnya konsentrasi bekerja atau belajar, obesitas, sering lupa, kulit terlihat lebih tua, hingga penyakit kardiovaskular.

Gangguan mental lain yang menghantui individu dan kelompok di tengah krisis iklim adalah depresi, kecemasan, dan ketakutan berlebih. Perasaan-perasaan takut atau cemas tumbuh seiring menguatnya pola pikir tidak berdaya dan tertekan. Semua hal tersebut mampu merusak hubungan antar-individu dan juga antarkelompok dalam sistem sosial. Namun, bagi individu, labilnya kondisi mental sangat berbahaya karena dapat mendorong tindakan ekstrem, salah satunya bunuh diri.

Lanskap nasional

Problematika gangguan mental yang diperburuk oleh situasi krisis iklim menjalar ke berbagai sudut dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan kerentanan krisis iklim tinggi, Indonesia perlu mewaspadai dampak langsung anomali tersebut terhadap kualitas hidup warganya. Apalagi dalam laporan Climate Change Performance Index 2023, performa negara dalam penanganan emisi karbon tergolong lemah.

Penelitian terkait kesehatan mental dan krisis iklim di Indonesia terbilang sangat minim. Akan tetapi, melalui program Low Carbon Development Indonesia oleh Bappenas ditegaskan urgensi kesehatan mental dalam konteks perubahan iklim. Dampak dari perubahan lingkungan perlu dikaji tidak hanya memperhatikan kondisi fisik, tetapi juga keadaan mental dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah menggarisbawahi bahwa perubahan iklim berdampak pada kesehatan mental dalam jangka panjang. Sejumlah gangguan yang muncul adalah kecemasan dan depresi di level individu. Dasar pemikiran dari gangguan tersebut adalah kekhawatiran terhadap kondisi di masa mendatang dan fakta kurang seriusnya penanganan oleh sejumlah pihak yang bertanggung jawab terhadap reduksi emisi karbon.

Dalam file foto yang diambil pada 3 Februari 2020 ini, para perempuan mengambil air dari pompa air tangan di pinggiran Jalalabad, Afghanistan. Kelaparan, kekeringan, dan penyakit akan menimpa puluhan juta orang lagi dalam beberapa dekade, menurut draf penilaian PBB yang mengungkap konsekuensi kesehatan manusia yang mengerikan dari planet yang memanas.

Baca juga : Ketidakadilan Iklim

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi orang dengan gangguan mental berusia lebih dari 15 tahun di Indonesia mencapai 9,8 persen atau sekitar 19 juta orang. Wilayah yang memiliki prevalensi terbesar adalah Sulawesi Tengah (19,8 persen), disusul Gorontalo (17,7 persen) dan Nusa Tenggara Timur (15,7 persen). Apabila didetailkan berdasarkan usia, sebaran penduduk yang mengalami gangguan mental cukup merata.

Persoalan kesehatan mental di tengah perubahan iklim tidak dapat dianggap sepele. Perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sektor kesehatan diproyeksikan akan mengalami kerugian hingga senilai Rp 31 triliun sepanjang periode 2020-2024 hanya untuk biaya pengobatan. Selain anggaran yang relatif besar dan terbatas, permasalahan lain adalah cakupan orang dengan gangguan mental yang mendapat perawatan baru mencapai 9 persen. Artinya, masih banyak penderita gangguan mental yang belum tertangani secara baik sehingga membutuhkan alokasi biaya yang jauh lebih besar.

Melihat serangkaian dampak krisis iklim yang dapat berimbas serius bagi kesehatan mental umat manusia, maka mitigasi perubahan iklim harus dilakukan secara optimal. Tidak hanya yang berkaitan dengan ekologi lingkungan semata, tetapi juga mengutamakan manajemen risiko terhadap penanganan kesehatan mental bagi individu yang terdampak. Seluruh masyaraka dunia, termasuk Indonesia, harus sadar bahwa krisis iklim merupakan ancaman serius bagi umat manusia karena berimbas negatif pada berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya fisik, tetapi kondisi psikis manusia juga rentan memicu munculnya rasa cemas, ketakutan, hingga depresi. (LITBANG KOMPAS)