Ancaman Resesi dan Kegagalan Emisi Nol Dunia 2050

Lonjakan inflasi di sejumlah negara akibat kenaikan harga energi dan bahan pangan berpotensi memicu gejolak resesi. Target emisi karbon untuk mencegah kenaikan suhu muka bumi pun terancam gagal teraih.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F07%2F01%2Fd1861e00-0a54-4232-9578-33328f591434_jpg.jpg)

Apartemen yang dihantam rudal di Rusia

Invasi militer Rusia ke Ukraina berimbas besar pada gejolak ekonomi global dan target reduksi emisi karbon dunia pada 2050. Lonjakan inflasi tinggi di sejumlah kawasan dunia akibat kenaikan harga komoditas energi dan juga bahan pangan berpotensi besar menimbulkan gejolak resesi. Target emisi karbon yang bertujuan mencegah kenaikan suhu muka bumi pun turut terancam gagal tercapai. Sejumlah negara beralih menggunakan sumber energi fosil padat emisi guna mencegah kurangnya pasokan energi di negaranya.

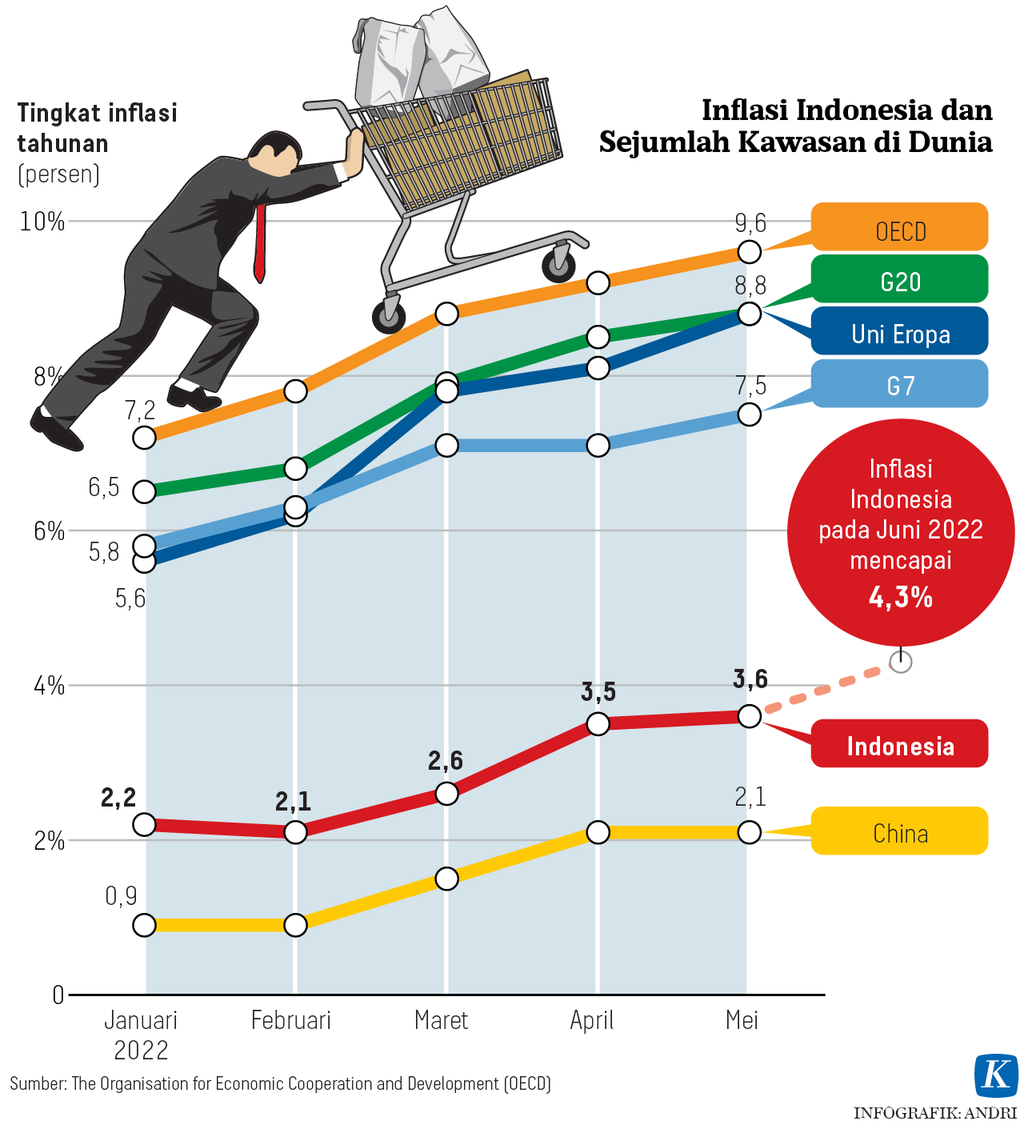

Berdasarkan laporan dari Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), sejumlah negara-negara di dunia saat ini dalam kondisi tekanan inflasi yang terus meningkat. Laporan OECD pada Mei 2022, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi year-on-year (yoy) sebesar 9,6 persen. Kenaikan inflasi ini untuk sementara merupakan yang paling tinggi di negara-negara OECD sejak Agustus 1988.

OECD adalah organisasi yang terdiri dari 39 negara di mana sebagian besar di antaranya adalah negara-negara maju dan beberapa di antaranya adalah negara-negara berkembang. Negara-negara maju di antaranya terdiri dari kelompok G7 dan sejumlah negara di kawasan Eropa. Untuk negara berkembang di antaranya merupakan negara kelompok G20 seperti Brasil, China, India, Indonesia, Saudi Arabia, Turki, dan Afrika Selatan.

Jadi, secara tidak langsung, situasi yang terjadi di negara-negara kelompok OECD itu menjadi patokan penting dalam menggambarkan kondisi dunia secara umum. Lonjakan inflasi yang tinggi di sejumlah negara OECD itu mengindikasikan bahwa dunia juga dalam bayang-bayang tekanan inflasi yang turut tinggi. Artinya, perlu kewaspadaan secara global agar tidak terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang masif.

Pasalnya, apabila pertumbuhan ekonomi menurun secara serentak, berpotensi besar memicu peningkatan pengangguran di berbagai negara. Risiko terjadinya stagflasi di sejumlah negara akan semakin tinggi sehingga mendorong terjadinya peluang resesi ekonomi secara global.

Menurut laporan OECD, peningkatan inflasi yang tinggi itu dipicu oleh kenaikan harga minyak bumi dan juga bahan kebutuhan pokok. Hal ini terlihat dari gap besaran inflasi antara harga-harga kebutuhan umum dengan harga-harga kebutuhan lainnya yang sudah dieliminasi besaran inflasi energi dan bahan makanannya. Pada 2021 hingga saat ini, gap inflasi itu terus membesar yang mengindikasikan rentang kenaikan harga yang dipicu mahalnya harga energi dan bahan makanan juga terus meningkat.

Sepanjang tahun 2021, gap inflasi itu rata-rata hanya sekitar 1,1 persen per bulan. Namun, sejak awal tahun 2022 celah inflasi ini terus meningkat hingga kini. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022, gap inflasi itu semakin membesar. Pada Februari 2022, gap inflasi di negara OECD berkisar 2,2 persen dan terus meningkat hingga di atas 3 persen pada Mei lalu.

Bila ditelisik dampaknya lebih dalam, ternyata negara-negara di kawasan Eropa mengalami tekanan inflasi yang lebih berat. Kawasan Uni Eropa setelah invasi Rusia itu mengalami lonjakan gap inflasi hingga di atas 4 persen sejak Maret lalu. Artinya, setelah sekutu-sekutu NATO menyatakan embargo ekonomi dan ditindaklanjuti dengan pembatasan impor energi dari Rusia membuat inflasi di sektor energi melonjak tinggi.

Kondisi tersebut berdampak lebih luas pada komoditas lainnya. Bahan pangan turut terapresiasi harganya sebagai akibat kenaikan harga distribusi barang dan jasa yang meningkat ongkos biaya transportasinya. Kondisi demikian rawan memicu efek berantai ekonomi biaya tinggi di sejumlah negara di dunia.

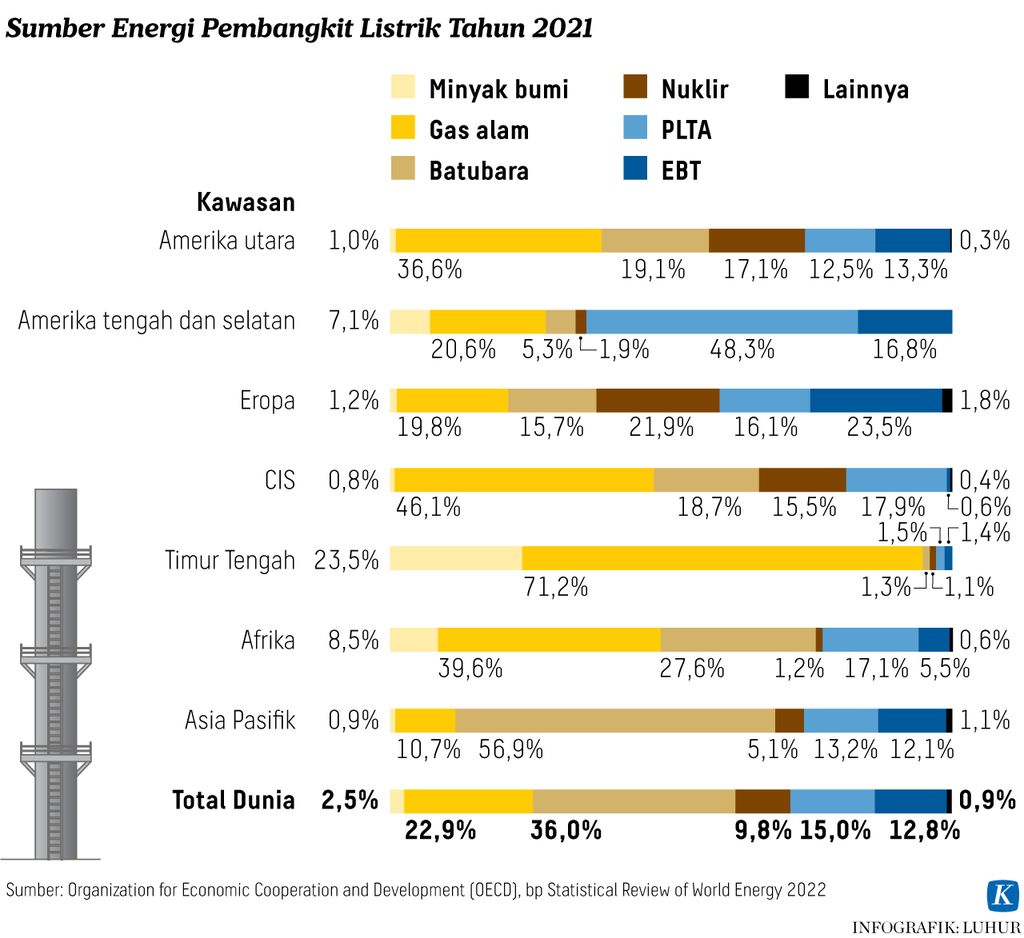

Kebijakan pembatasan ekonomi dan embargo minyak yang dilakukan NATO beserta sekutunya menjadi bumeran bagi negara-negara Eropa secara umum. Pasalnya, Rusia memiliki peranan yang vital bagi penyediaan energi di Eropa. Berdasarkan laporan bp Statistical Review of World Energy 2022 suplai energi dari Rusia ke Eropa untuk komoditas gas alam sekitar 37 persen, batubara 20 persen, dan minyak bumi sekitar 25 persen. Ketergantungan suplai sejumlah sumber energi ini membuat kebijakan embargo negara NATO berikut sekutunya membuat harga-harga secara umum merangkak naik.

Apalagi, untuk sementara waktu kawasan Uni Eropa belum mendapatkan pasokan energi dari negara produsen pengganti lainnya dalam skala besar. Akibatnya, mengganggu stabilitas harga energi secara global. Permintaan energi yang tinggi di kawasan Eropa membuat sebagian negara produsen mengalokasikan produksi energinya untuk memenuhi kebutuhan Eropa. Negara-negara produsen energi yang besar seperti Amerika dan juga kawasan Timur Tengah memiliki posisi strategis mengambil keuntungan ini karena ada celah permintaan yang tinggi di Eropa.

Hanya, upaya yang dilakukan produsen energi besar itu berdampak signifikan bagi penyediaan energi secara global karena berpotensi mengubah proporsi suplai energi ke setiap negara importir. Akibatnya, terjadi kenaikan harga energi yang mendorong peningkatan harga-harga komoditas lainnya. Inflasi menjadi situasi yang tak terelakkan lagi bagi sejumlah negara yang minim sumber daya alam.

Negara yang memiliki tingkat ketergantungan impor yang tinggi akan terdampak signifikan bagi perekonomian domestiknya. Cadangan devisa menyusut, kurs mata uang domestik rentan terdepresiasi, tingkat suku bunga naik, investasi menurun, dan dapat berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja sebagai akibat mahalnya harga komoditas yang dihasilkan. Ekonomi melesu karena produksi barang dan jasa menurun.

Sumber energi beralih

Suplai sumber energi dari Rusia yang susut dan belum adanya suplier pengganti yang masif membuat sejumlah negara di Eropa berupaya mengganti sumber pembangkitan energinya dengan sumber yang lebih ”kotor”. Beberapa negara berupaya mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara yang menghasilkan emisi karbon yang sangat mencemari lingkungan. Langkah ini merupakan respons dari susutnya suplai energi gas alam yang berguna membangkitkan energi dengan tenaga gas (PLTG). Ada pula sejumlah negara di kawasan Eropa yang mengubah pembangkit listrik yang bersumber dari gas alam menjadi pembangkit listrik yang bersumber dari minyak bumi (PLTD).

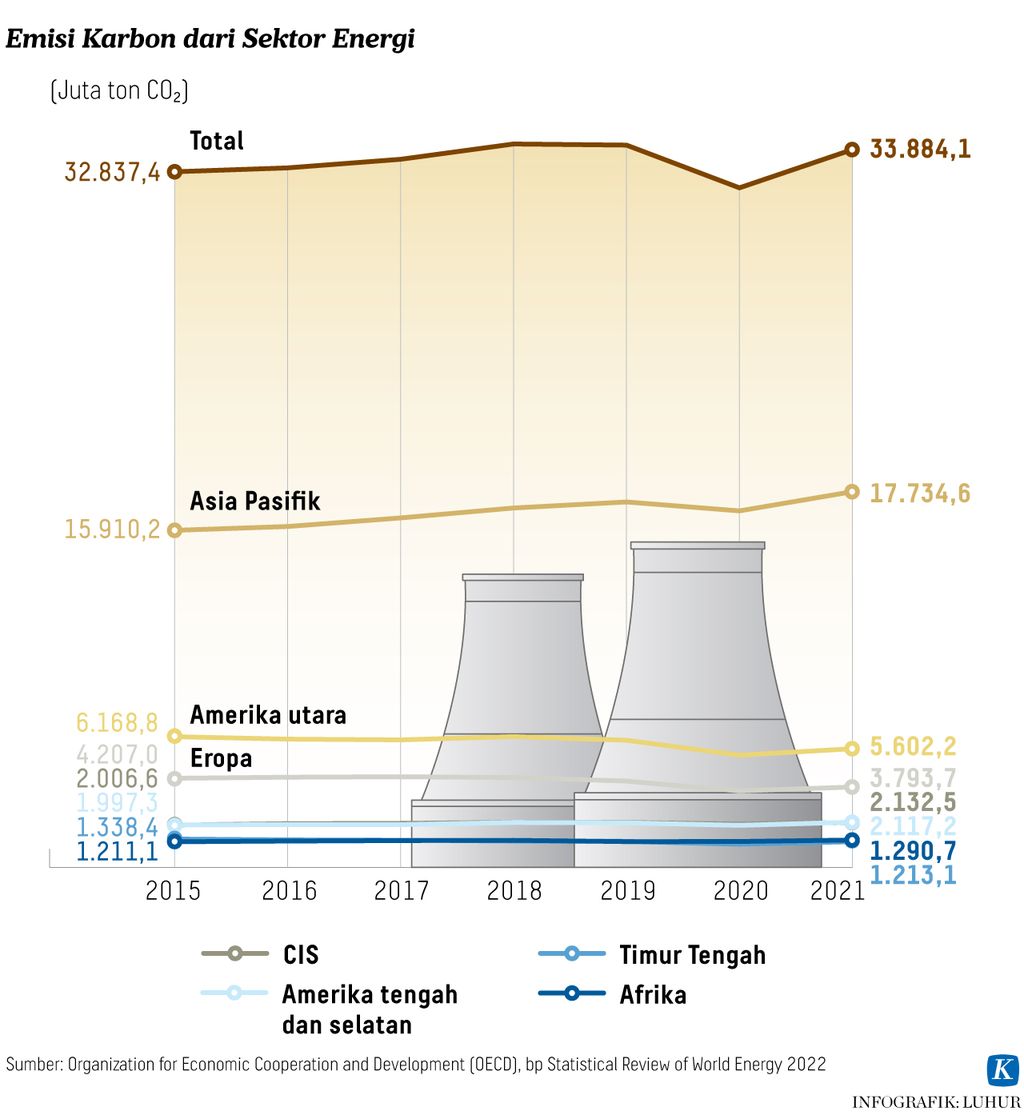

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan energi tersebut secara positif akan menjaga stabilitas kondisi perekonomian. Dengan adanya suplai energi (listrik) maka sejumlah industri masih akan terus berproduksi sehingga tetap memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi. Sayangnya, upaya demikian justru berkontribusi negatif bagi lingkungan. Efek buangan emisi karbon dari peralihan sumber energi yang lebih kotor itu berpotensi mengagalkan realisasi target net zero emission (NZE) global pada 2050.

Apalagi, negara-negara yang melakukan peralihan sumber energi yang kurang ramah lingkungan itu berada di kawasan Eropa yang notabene merupakan percontohan transisi energi secara global. Pada 2015-2021, kawasan ini terus mengalami penyusutan emisi karbon hampir 70 juta ton CO2 per tahun. Artinya, wilayah ini fokus untuk terus membenahi sumber pembangkitan energinya agar semakin ramah lingkungan dan minim buangan emisi karbon.

Laporan bp Statistical Review of World Energy 2022, kawasan Eropa itu sumber pembangkitan energi listriknya sebagian besar didominasi oleh sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), nuklir (PLTN), dan juga aneka EBT lainnya. Pembangkit dari energi fosil yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batubara hanya sekitar 36 persen.

Meskipun porsinya lebih kecil, pembakit listrik dari fosil ini memiliki keunggulan seperti output energi yang stabil tidak seperti suplai energi dari EBT yang bersifat intermitten. Pembangkit EBT yang mampu bersaing dengan pembangkitan fosil hanyalah PLTA dan PLTN. Sayangnya, kedua pembangkit ini relatif tidak banyak suplainya, yakni masing-masing kurang dari 20 persen. Akibatnya, suplai dari pembangkitan fosil menjadi sangat penting dan krusial untuk mendukung stabilitas pasokan energi.

Peralihan sejumlah sumber pembangkitan energi fosil di Eropa berpotensi meningkatkan emisi karbon di lingkungan. Menggeser PLTG, misalnya, menjadi PLTU memiliki konsekuensi yang sangat berat bagi lingkungan. Menurut laporan World Nuclear Association, jumlah emisi karbon yang dihasilkan untuk memproduksi 1 kilowatt hour (kWh) listrik adalah sebesar 820 gram CO2.

Angka tersebut merupakan emisi karbon terbanyak di antara output emisi pembangkit listrik lainnya. Hampir satu setengah kalinya emisi PLTG yang sebesar 490 gram CO2 per kWh. Output emisi batubara itu berpuluh-puluh kali lipatnya dari emisi yang dihasilkan sejumlah pembangkitan EBT. Emisi karbon, misalnya, yang di hasilkan PLTN, PLTA, kincir angin, dan tenaga surya yang rata-rata kurang dari 50 gram CO2 per kWh-nya.

Deskripsi tersebut mengindikasikan bahwa invasi militer Rusia ke Ukraina yang direspon dengan berbagai kebijakan untuk meluruhkan ketahanan ekonomi Rusia justru berdampak luas secara global. Tidak hanya terkait ancaman resesi ekonomi dunia, tetapi rencana besar untuk mencegah kenaikan suhu muka bumi yang sudah ditargetkan dalam NZE 2050 juga terancam gagal. Oleh sebab itu, perlu upaya serius dari sejumlah negara-negara di dunia untuk segera mendamaikan konflik Rusia-Ukraina demi terciptanya stabilitas ekonomi dan mencegah ancaman krisis iklim global. (LITBANG KOMPAS)