Pajak Karbon demi Kelestarian Lingkungan

Pengenaan pajak karbon mulai awal Januari 2022 ditujukan kepada badan yang bergerak pada bidang pembangkitan listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Kelestarian lingkungan menjadi isu serius dalam kebijakan pemerintah.

Kelestarian lingkungan kian menjadi isu serius dalam kebijakan Pemerintah Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mereduksi emisi gas rumah kaca atau GRK yang tertuang dalam kesepakatan Paris Agrement mulai diimplentasikan menjadi sebuah kebijakan yang bersifat ”menekan”.

Salah satunya berupa pengenaan pajak karbon, mulai awal Januari 2022 yang akan ditujukan kepada badan yang bergerak pada bidang pembangkitan listrik tenaga uap atau PLTU batubara.

Direncanakan setiap 1 kilogram emisi karbon dioksida (CO2e) dari pembangkitan batubara akan dikenai tarif Rp 30.

Terpilihnya PLTU barubara sebagai salah satu sasaran pertama pengenaan pajak karbon sangat beralasan.

Pertama, dalam rencana Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan inti dari penerapan Paris Agreement, pemerintah berupaya mereduksi emisi GRK secara mandiri sebesar 29 persen pada kurun 2021-2030.

Ada lima sektor yang akan direduksi emisinya hingga tahun 2030, yakni di sektor energi; limbah; industrial processing and product use (IPPU); pertanian; dan kehutanan.

Dari kelima sektor ini diproyeksikan sektor energi akan mengalami lonjakan emisi terbesar. Sektor energi dalam skema business as usual (BaU) akan mengalami lonjakan emisi hampir empat kali lipatnya sehingga terjadi penambahan emisi hingga lebih dari 1.000 juta ton CO2e dalam tempo dua dekade dari 2010 hingga 2030.

Penambahan akumulasi emisi sektor energi ini merupakan yang terbesar di antara kelima sektor target reduksi NDC 2030. Jadi, energi akan menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan untuk segera direduksi emisinya.

Foto udara PLTS Messah di Pulau Messah, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (2/10/2021). Kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) terus meningkat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada tahun 2020 sebesar 153,5 megawatt (MW) dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 136,6 MW.

Kedua, berdasarkan data Laporan Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2018 menunjukkan ada 10 kategori bidang energi yang berkontribusi menyumbang emisi.

Dari 10 kategori ini, penyumbang emisi terbesar berasal dari bidang pembangkitan panas dan kelistrikan. Bidang elektrifikasi ini menyumbang emisi GRK sebanyak 261.427 juta ton CO2e atau hampir 44 persen dari total emisi bidang energi.

Dari kedua uraian tersebut menunjukkan bahwa bidang pembangkitan energi listrik harus menjadi fokus utama dalam upaya mereduksi emisi GRK nasional. Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) harus melakukan transisi energi pembangkitan yang lebih ramah lingkungan.

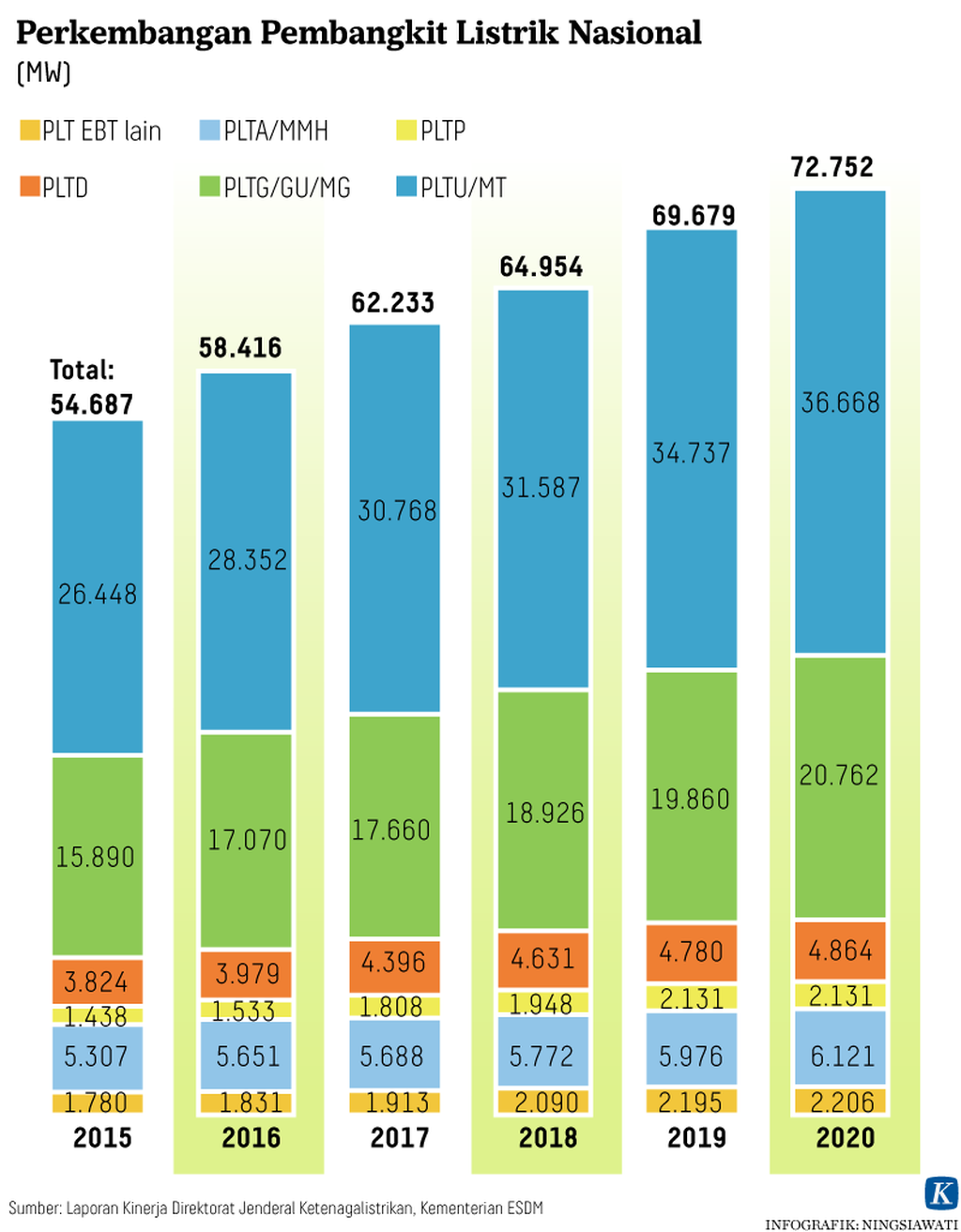

Pasalnya, mayoritas pembangkitan energi listrik di Indonesia sekitar 85 persen masih bersumber dari energi fosil.

Laporan dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tahun 2020 menunjukkan pembangkit listrik secara nasional bersumber dari PLTD sebesar 6 persen, PLTG sekitar 28 persen, dan dari PLTU batubara sekitar 50 persen. Pembakit listrik yang berasal dari sumber EBT tergolong masih kecil, yakni kurang dari 15 persen.

Komposisi demikian membuat bidang elektrifikasi menghasilkan emisi karbon dioksida yang besar. Ditambah lagi emisi dari berbagai bidang kegiatan lainnya yang juga terus meningkat, maka ancaman paparan polusi lingkungan di Indonesia juga semakin besar.

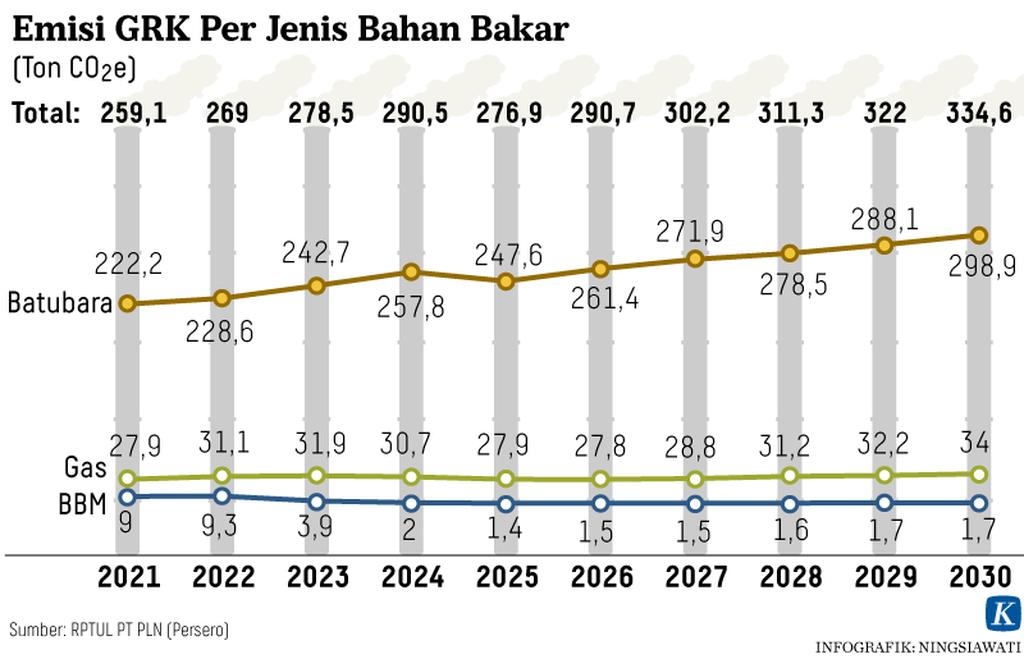

Berdasarkan data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2021-2030 yang disahkan oleh Menteri ESDM pada akhir September lalu menujukkan bahwa emisi GRK yang dihasilkan energi fosil didominasi oleh batubara.

Pada rentang tahun 2021-2030, diperkirakan 88 persen emisi GRK dari energi fosil berasal dari batubara. Sebanyak 10,5 persen dari gas alam dan sisanya kurang dari 2 persen berasal dari bahan bakar minyak (BBM).

Oleh sebab itu, untuk menekan laju emisi GRK, pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif emisi yang disasarkan pertama kali pada pembangkitan energi yang menggunakan sumber energi batubara.

Baca juga : Nuklir, Salah Satu Andalan Dunia Menuju Emisi Nol

Pembangkitan EBT

Dengan pengenaan tarif tersebut, pemerintah berupaya mendorong produsen listrik untuk mengaplikasikan teknologi mutakhir pada mesin pembangkitan energi PLTU-nya agar lebih ramah lingkungan.

Akan terjadi seleksi alam di mana PLTU yang tidak ramah lingkungan akan diterminasi karena tidak efisen dan menghasilkan polutan yang besar.

Guna menuju NDC 2030, pemerintah berusaha menyediakan atau mempertahankan PLTU batubara sekitar 75 persen berteknologi superkritikal dan ultra-superkritikal yang memiliki dampak emisi lebih rendah.

Selain itu, dengan adanya kebijakan tarif tersebut, pemerintah berupaya untuk mengkaselerasi pengembangan sumber-sumber energi yang bersifat baru dan terbarukan (EBT) yang saat ini relatif masih kecil.

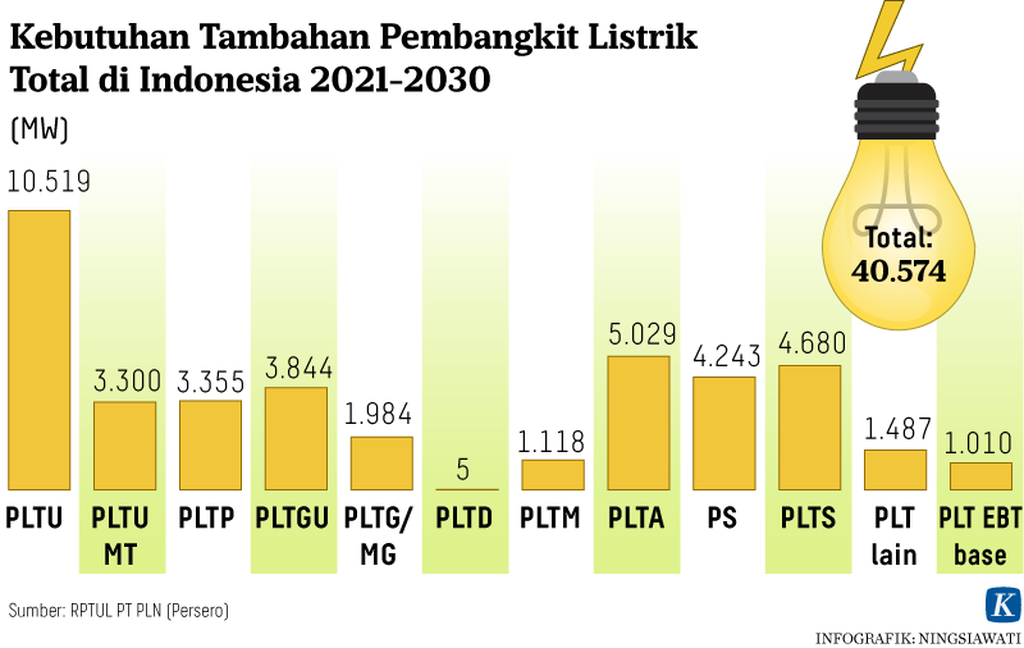

Pada rentang tahun 2021-2030, pemerintah berencana menambah pembangkit listrik dari berbagai sumber energi sebesar 40.574 MW (megawatt). Apabila dirinci satu per satu, pembangkit energi yang akan dikembangkan di Indonesia pada kurun satu dekade ke depan sedikit lebih banyak dari pembangkitan fosil.

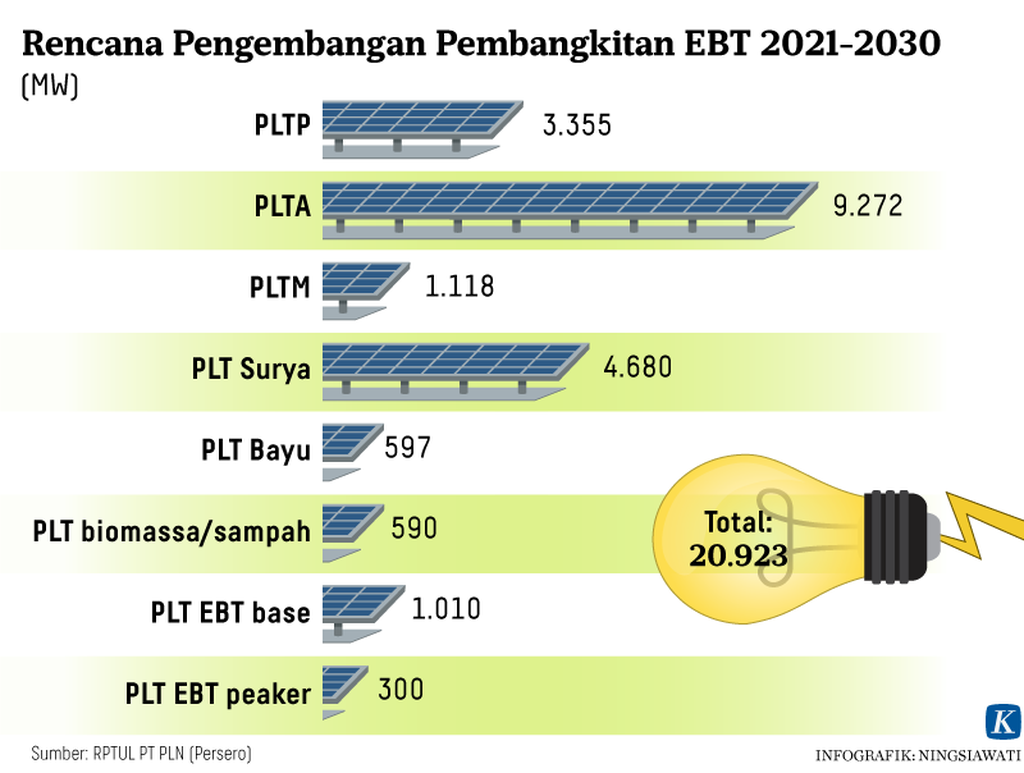

Sebanyak 20.922 MW atau sekitar 51 pembangkitan EBT akan dikembangkan dalam upaya mereduksi emisi dari sektor pembangkitan energi listrik.

Pembangkitan energi dari EBT itu terdiri dari berbagai macam sumber, seperti dari panas bumi, air, matahari, angin, biomassa, dan EBT lainnya. Namun, dari semua sumber energi rendah emisi ini hanya beberapa saja yang akan dikembangkan secara masif.

Baca juga : Transisi Dunia Menuju Energi Bersih

Investasi besar

Besarnya estimasi lonjakan pembangkitan energi listrik dari EBT pada tahun 2030 tersebut sebenarnnya dapat tercapai dalam tempo lebih cepat. Dengan syarat dapat menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan pembangkitan EBT tersebut di Indonesia.

Semakin banyak investor EBT atau independent power producer (IPP) yang masuk maka peluang untuk transisi energi dapat terakselerasi dengan cepat. Namun, hal ini tentu saja tidaklah mudah karena hampir semua pembangkitan EBT itu memiliki nilai keekonomian yang tinggi sehingga akan relatif mahal apabila di jual kepada konsumen.

PT PLN sebagai pembeli tunggal semua produksi energi dari IPP akan berhitung dan bernegosiasi untuk mencari nilai yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Investor akan untung apabila dilakukan skema feed in tariff.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F2e2685bc-7c50-4625-aedb-206a32bce421_JPG.jpg)

Air bekas penggunaan unit pembangkit PLTA Musi mengalir ke Sungai Simpang Aur di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Selasa (28/9/2021). PLTA yang beroperasi sejak 2006 ini merupakan penyumbang terbesar bauran energi baru terbarukan (EBT) di wilayah Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIKSBS) dengan daya terpasang 210 MW atau sekitar 29 persen dari total EBT di UIKSBS.

Sebaliknya, PLN akan semakin untung apabila dapat membeli dengan harga yang memiliki keekonomian yang relatif rendah mendekati nilai keekonomian pembangkitan dari batubara. Pada titik inilah yang sering kali membuat sebagian besar investor mundur karena investasi yang ditanamkan akan cenderung merugi.

Oleh sebab itu, dengan rencana pengesahan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN merupakan suatu langkah yang baik guna menarik minat investor di sektor EBT.

Dengan payung hukum tersebut, maka PT PLN dapat membeli listrik dari IPP dengan sejumlah mekanisme. Harga feed in tariff; harga patokan tertinggi; dan/atau harga kesepakatan dengan atau tanpa memperhitungkan faktor lokasi.

Apabila hal ini terwujud, peluang untuk menarik hadirnya investor EBT akan semakin besar karena skema itu menjanjikan keuntungan.

Memang, pada masa-masa awal pengembangan pembangkitan EBT mungkin akan cenderung membutuhkan biaya yang relatif mahal.

Namun, seiring waktu dengan semakin berkembangnya teknologi dan masifnya produksi pembangkitan energi dari EBT di suatu negara atau wilayah, bukan tidak mungkin biaya yang dikeluarkan juga semakin menurun dan kompetitif. Jadi, suatu saat nanti tidak mustahil harga produksi energi dari EBT akan kompetitif dengan harga energi dari pembangkitan fosil. Oleh sebab itu, pemerintah jangan ragu untuk segera mengesahkan aturan terkait skema feed in tariff itu karena akan menguntungkan kedua belah pihak.

Investor dapat segera balik modal dan meraih keuntungan. PLN atau pemerintah dapat memperolah akselesari bauran energi lebih cepat dan peluang harga beli dari IPP yang murah di masa mendatang.

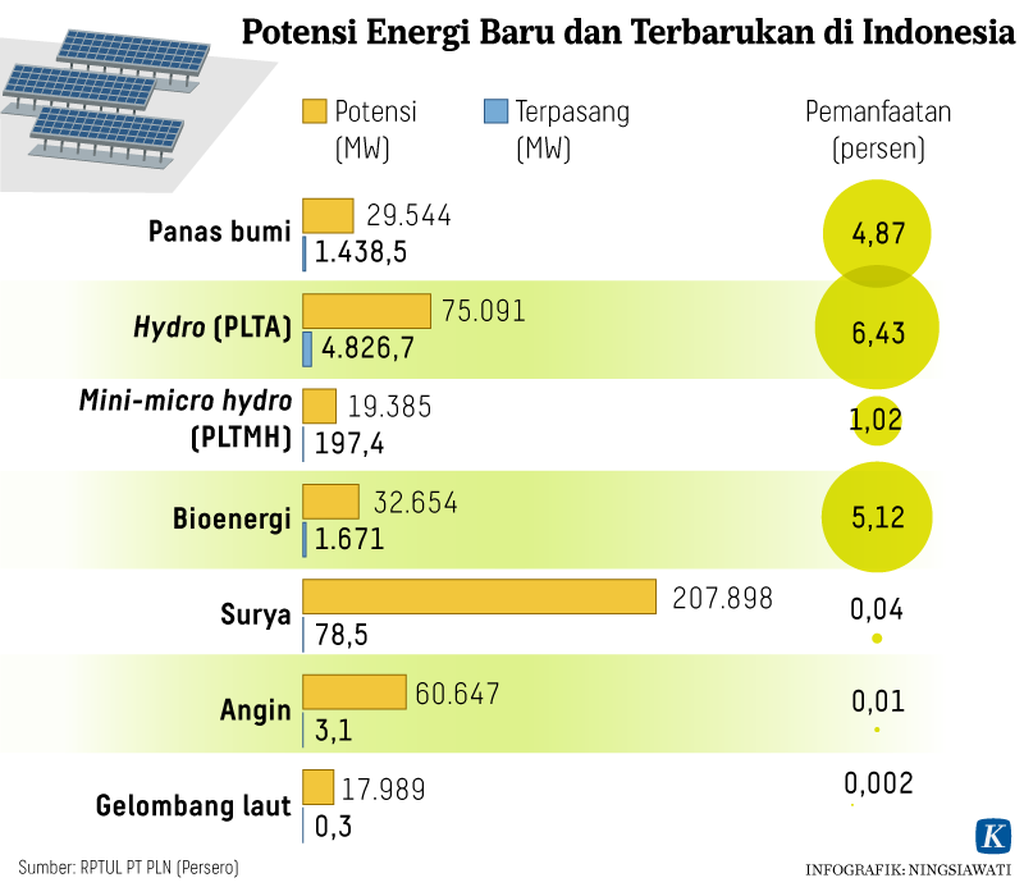

Berbagai kebijakan untuk mengakselerasi bauran energi EBT memang sangat diperlukan di Indonesia. Selain untuk mendukung mitigasi reduksi emisi menuju nol, juga untuk mengoptimalkan potensi EBT di Indonesia. Potensi EBT yang ada di Indonesia masih sangat kecil pemanfaatannya.

Padahal, Indonesia memiliki potensi energi dari panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, dan gelombang mencapai kisaran 443.208 MW. Hingga saat ini, baru 8.215 MW atau kurang dari 2 persen yang sudah terwujud menjadi sumber energi yang ramah lingkungan.

Jadi, perlu akselerasi kebijakan agar semua sumber energi baru terbarukan dapat lebih masih lagi dikembangkan oleh para investor. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Kolaborasi EBT dan Nuklir Menuju Emisi Nol Dunia