”Tipping Point” dan Peluang Produk Lawas Kembali Trendi

Setiap bentuk produk budaya memiliki kesempatan untuk populer dan kembali menjadi populer. Kodak dan Fujifilm membuktikan berhasil kembali populer di era digital.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2F20210518ED2_1621663866.jpg)

Hasil foto menggunakan slide film 35 mm pada kamera analog. Foto-foto ini memakai slide film Fujichrome dan Kodachrome.

Semua produk budaya yang dianggap lama, tua, bahkan ketinggalan zaman dapat dibangkitkan supaya kembali menjadi trendi. Strategi pengemasan produk seperti yang dilakukan Kodak melalui film solenoid dan Fujifilm melalui kamera instan terbukti mampu tumbuh di era digital.

Konsep tipping point atau titik kritis merujuk pada momen krusial di mana suatu kondisi dapat berubah secara signifikan. Peneliti yang juga editor, MaryAnne M Gobble, dalam artikelnya, ”Defining the Tipping Point (2019)”, coba menelusuri makna dan konteks istilah ini.

Gobble menemukan bahwa tipping point pada mulanya diaplikasikan dalam disiplin ilmu fisika. Sebutan ini digunakan dalam alat pengatur suhu atau termostat perangkat elektronik. Misalnya pada setrika atau pendingin ruang, ketika suhu mencapai batas kritis, maka saluran listrik akan dimatikan.

Selain dalam ranah fisika, istilah tipping point juga populer digunakan dalam isu perubahan iklim global. Kondisi titik krusial disematkan pada keadaan ketika pemanasan global tidak dapat dibendung atau diperbaiki lagi. Meminjam dari ilmu alam, konsep ini diterapkan juga dalam bidang sosial, salah satunya sosiologi.

Melengkapi konsep yang diberikan Gobble, penulis Malcolm Gladwell dalam bukunya, The Tipping Point (2000), menyebutkan tipping point merupakan momen penentu ketika suatu gagasan, perilaku masyarakat, pesan, dan suatu produk menyebar selayaknya wabah yang menjangkiti dan menular ke berbagai kelompok masyarakat.

Momen penentu yang dimaksud Gladwell adalah serangkaian peristiwa yang spontan dan disengaja untuk menciptakan perubahan yang berarti. Kelindan produk budaya di sekitar kita di tengah era digital didominasi oleh gawai elektronik serba mutakhir juga praktis. Namun, di tengah itu semua masih ada produk dari era analog dan masih langgeng hingga sekarang, bahkan semakin tumbuh.

Saat ini di era internet, momen tipping point yang terjadi justru membangkitkan produk budaya dari era sebelumnya, yaitu zaman analog. Kebangkitan ini dialami oleh mantan penguasa produk fotografi dunia, yaitu Kodak.

Sempat terseok karena dihempas gelombang digitalisasi, Kodak kini mulai menjual lebih banyak rol film atau film solenoid dan pemasukannya mulai tumbuh. Manufaktur kamera asal Jepang, Fujifilm bahkan memiliki pendapatan dari penjualan kamera instan atau Instax lebih tinggi dibandingkan dari penjualan produk digitalnya.

Fenomena ini menarik untuk dikupas sekaligus menguak momen-momen penting yang terjadi di seputar tipping point. Dua pertanyaan yang dapat diangkat adalah apakah tipping point dapat terjadi secara alami atau sengaja dibuat? Kedua, dalam aspek yang lebih luas, apakah tipping point ini dapat diterapkan dalam berbagai ragam bentuk produk budaya, termasuk media cetak?

Geliat Kodak

Kodak menjadi salah satu contoh kisah bagaimana perusahaan yang sudah mapan harus berjuang keras menghadapi gelombang digitalisasi. Kodak adalah pelopor penggunaan film di dunia fotografi yang dibidani oleh George Eastman.

Memasuki era fotografi digital sejak awal 2000, Kodak mendapat banyak saingan dari produk-produk kamera digital. Bahkan, persaingan itu di luar perkiraan karena lanskap digital memunculkan perusahaan-perusahaan yang tidak punya latar belakang fotografi, tetapi tiba-tiba menghasilkan produk kamera, seperti Sony, Panasonic, dan Casio (Kompas, 21 Januari 2014).

Mereka menggunakan kecanggihan teknologi digital dengan inovasi yang memikat banyak pengguna baru yang sebelumnya tidak pernah ”memegang” kamera. Tentu, disrupsi ini membuat perusahaan yang sudah mapan dengan produk dan teknologi lama menjadi kelimpungan.

Namun, bukan berarti semua produk lama yang dibuat Kodak menjadi tidak laku sama sekali. Masih ada peminat fotografi berbasis film. Namun, skalanya tidak sebanding dengan masa kejayaan yang diraih di masa silam.

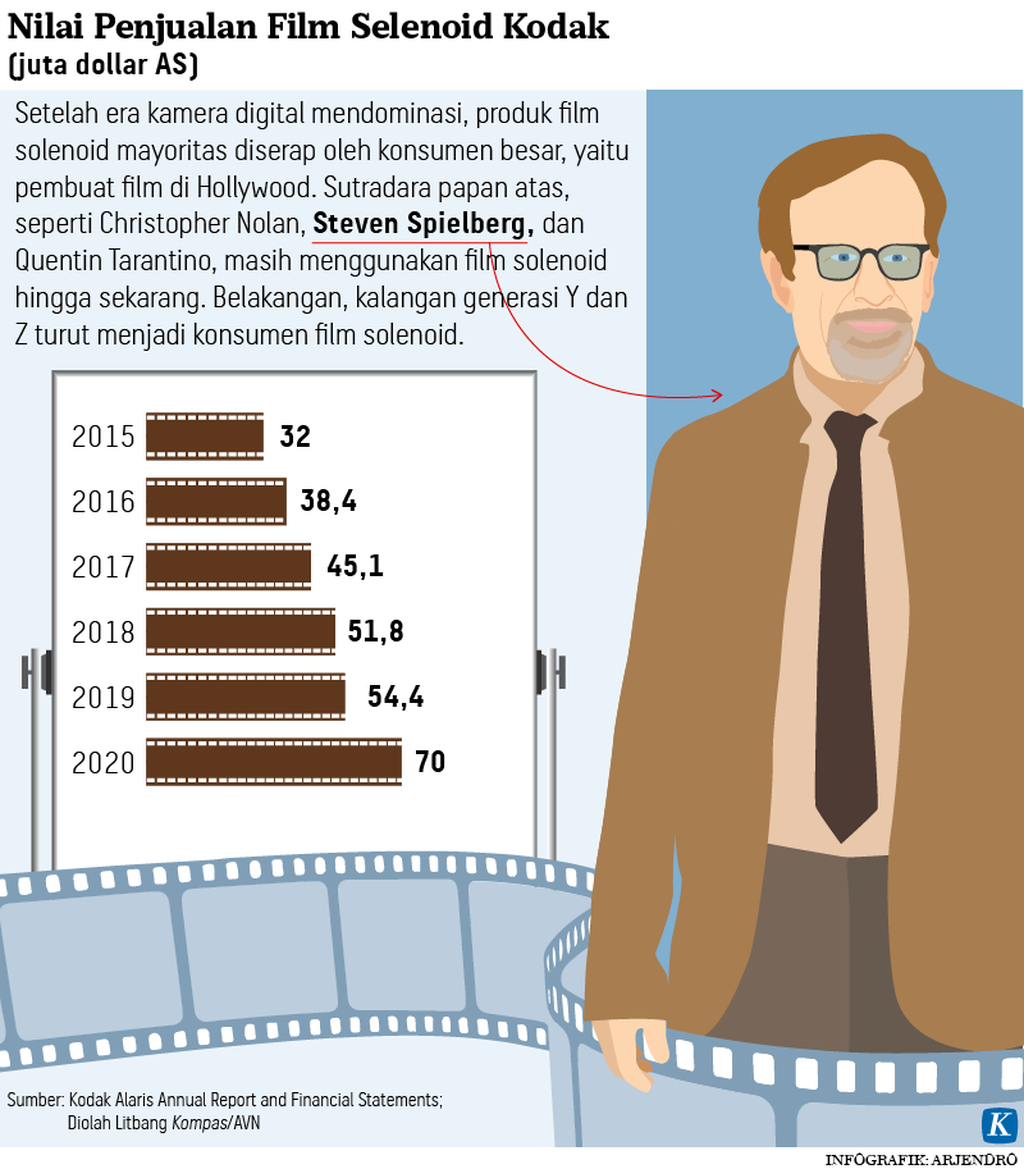

Setelah era kamera digital mendominasi, produk film solenoid mayoritas diserap oleh konsumen bisnis ke bisnis, yaitu rumah produksi film di Hollywood. Konsumsi yang mereka gunakan dalam skala besar karena untuk pembuatan industri film.

Sutradara papan atas Hollywood, seperti Christopher Nolan, Steven Spielberg, dan Quentin Tarantino, masih menggunakan film solenoid pada film-film terbarunya. Belakangan, kalangan generasi Y dan Z turut menjadi konsumen film solenoid.

Aktor Tom Hadry (Farrier) tampil dalam film Dunkirk (2017) garapan sutradara Christopher Nolan. Pengambilan gambar pada film ini menggunakan pita solenoid Kodak Vision.

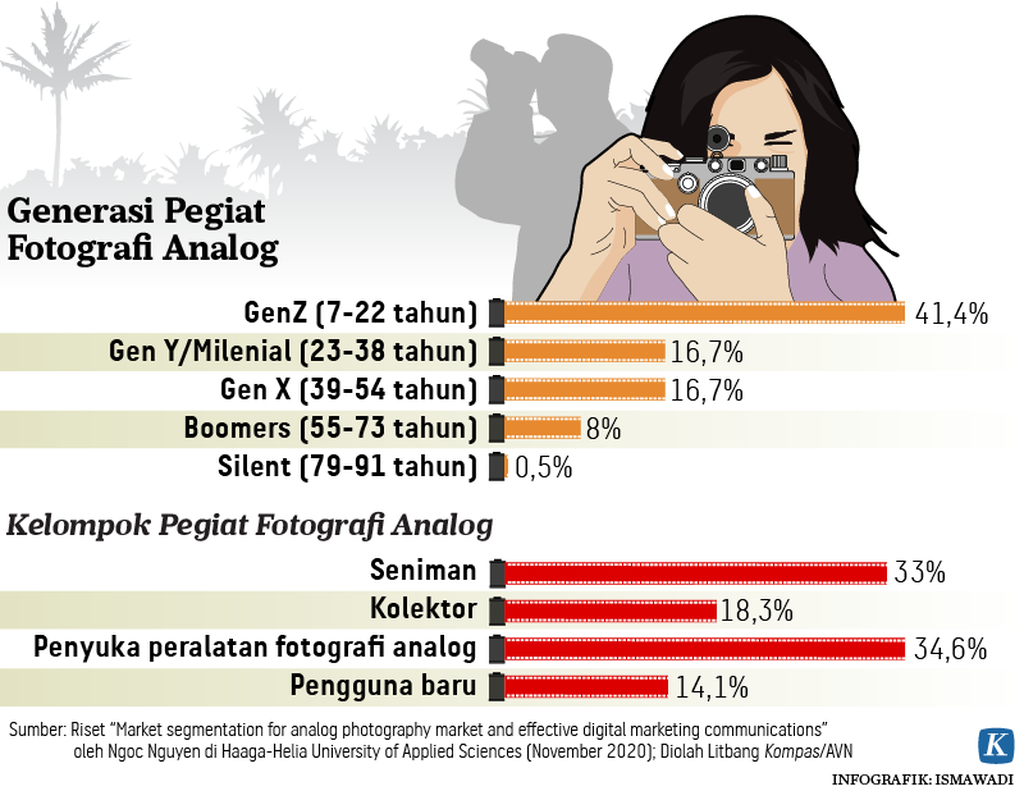

Gejala kebangkitan pasar film solenoid tumbuh ketika generasi Y dan Z penasaran mulai mencoba-coba fotografi analog di era digital ini. Fenomena ini diangkat oleh Ngoc Nguyen dari Universitas Haaga-Helia, Finlandia, pada November 2020 yang mengadakan survei terhadap pegiat fotografi analog dari seluruh dunia.

Survei dilakukan secara daring dengan menyasar fotografer di wilayah Eropa, Amerika Utara, Australia, Asia, Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, serta Afrika. Hasil temuannya, bagian terbesar pegiat analog (41 persen) merupakan generasi Z yang berusia 7 tahun hingga 22 tahun. Kelompok terbanyak kedua (33 persen) adalah generasi Y atau milenial yang berusia 23 tahun hingga 38 tahun.

Melihat ada peluang di pasar generasi muda, Kodak membangkitkan kembali dua produk film yang sudah berhenti produksi, yaitu Kodak Ektachrome 100 dan Kodak T-Max P3200. Harga film tersebut terbilang mahal, satu rolKodak Ektachrome 100 dijual seharga Rp 350.000.

Selain film kelas atas, seperti Kodak Portra dan Kodak Ektar, jenis film low budget juga masih diproduksi. Harga jual Kodak Colorplus 200 berkisar pada Rp 100.000. Pegiat analog harus merogoh kocek cukup dalam, karena harga ini belum termasuk ongkos proses film di laboratorium.

Film positif Kodak Ektachrome 100 yang pernah berhenti produksi kembali dibangkitkan oleh Kodak pada 2017 melihat adanya kemunculan gairah pasar konsumen dari kalangan generasi Y dan Z.

Produk-produk ini mampu menarik pasar. Laporan keuangan Kodak Alaris Annual Report and Financial Statements (2020) menyebutkan, nilai penjualan film solenoid dari Kodak meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, pendapatan yang diterima senilai 32 juta dollar AS, angka ini berlipat ganda menjadi 70 juta dollar AS di tahun 2020. Artinya, pasar analog yang dijajaki oleh Ngoc Nguyen melalui surveinya memang nyata dan berdampak.

Tulang punggung tipping point fotografi analog adalah internet dan media sosial. Beberapa influencer, baik di luar maupun dalam negeri, bermunculan dan menggaet banyak pengikut. Di Amerika Serikat, misalnya, ada Willem Verbeeck dengan 300.000 pengikut di Youtube. Dari Inggris ada kanal Youtube Negative Feedback yang secara eksklusif mengulas seputar dunia fotografi analog. Youtubers di Indonesia yang fokus mengulik dunia peranalogan salah satunya Andry Dilindra.

Para influencer yang juga merupakan generasi muda mampu menyebarkan ”virus” fotografi analog kepada sesamanya. Gerakan para pengimbas ini terjadi secara spontan dan didorong oleh minat pribadi terhadap produk dan gaya hidup yang mereka tawarkan kepada para audiensnya.

Pihak Kodak pun mengakui bahwa kekuatan media sosial sangat berdampak terhadap penjualan produk film solenoidnya. Mereka tidak pernah menggerakkan para pegiat analog. Tipping point terjadi ketika para pegiat analog justru yang meminta untuk diproduksinya kembali film yang sudah lama tidak diproduksi.

Kamera instan

Di tengah disrupsi digital, Kodak dengan film solenoidnya memiliki keping keberuntungan karena digunakan kembali oleh generasi muda yang penasaran dengan teknologi analog. Di luar momentum yang didapat Kodak, perusahaan kamera lainnya, yaitu Fujifilm, berjibaku dengan strategi lain. Berbeda dengan Kodak, Fujifilm berusaha melestarikan kamera instan yang dilabeli dengan nama Instax supaya selalu relevan dengan gaya hidup generasi muda.

Pioner kamera instan yaitu Polaroid didirikan oleh Edwin Herbert Land pada 1937. Kamera instan Polaroid pertama kali dirilis pada 1948 ketika Black Friday di Amerika Serikat. Pada waktu itu teknologi foto langsung jadi adalah suatu yang bisa dianggap ajaib.

Puncak kejayaan Polaroid terjadi pada 1991 dengan membukukan pendapatan mencapai 3 miliar dollar AS. Namun, sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 2001, Polaroid dinyatakan bangkrut diempas teknologi digital.

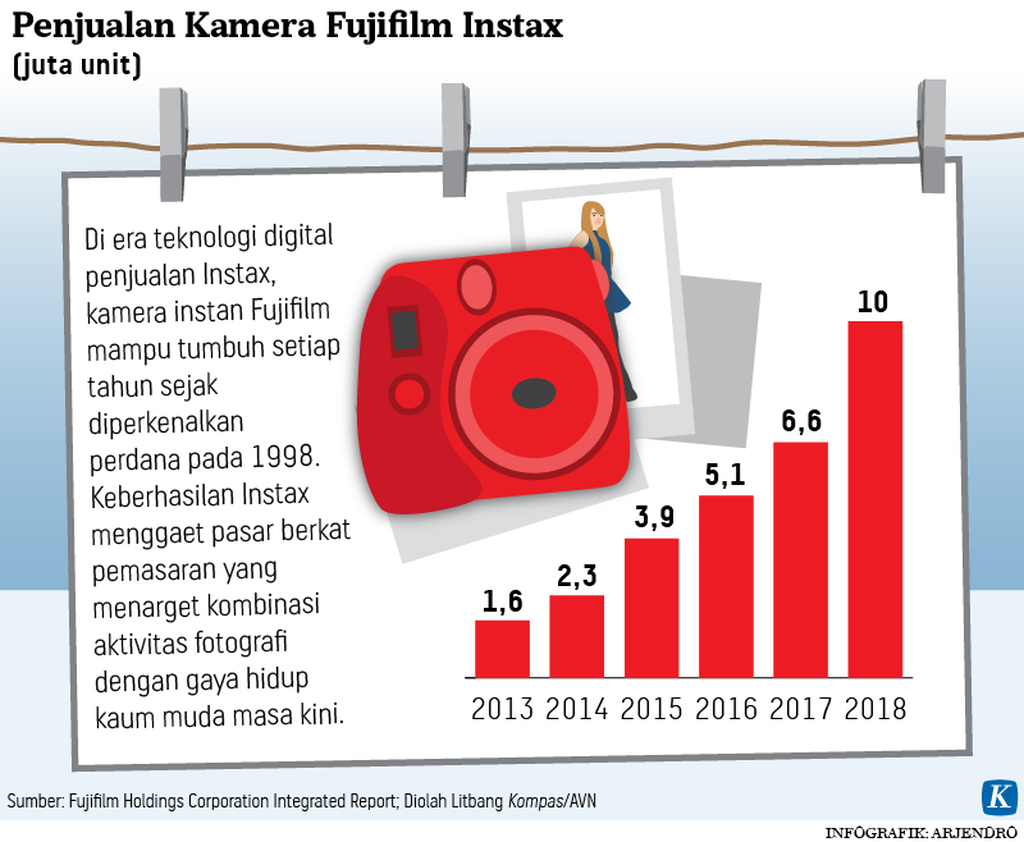

Di sisi lain, Fujifilm pertama kali memperkenalkan kamera Instax pada 1998, justru ketika gelombang digitalisasi kamera berada pada fase awal. Melihat berakhirnya kejayaan Polaroid, boleh dibilang peluncuran kamera Instax ini merupakan strategi bisnis yang cukup berani dilakukan oleh Fujifilm.

Kepercayaan diri dan ketekunan menjadi cara Fujifilm menjual kamera instannya. Penjualan kamera Instax dan filmnya setiap tahun mengalami pertumbuhan. Pada 2013, kamera Instax yang terjual mencapai 1,6 juta unit. Data pada 2018 penjualan menyentuh angka 10 juta unit.

Pertumbuhan penjualan kamera instan menjadi gambaran masih adanya pasar fotografi analog. Fenomena tersebut sekaligus membuktikan bahwa sebuah produk teknologi dari era analog bisa berkembang di era digital.

Fujifilm melihat peluang untuk mengawinkan produk lama dengan budaya baru yang terus berubah. Ada kesadaran bahwa mediumnya boleh sama, tetapi pola konsumsinya harus mengikuti perubahan selera dan dinamika kosumennya.

Dari semua lini kamera instan dari Fujifilm, seri Instax Mini adalah yang paling laris dibeli anak muda. Alasannya karena harganya yang relatif terjangkau dan memberikan efek kesenangan ketika menggunakannya. Kamera instan digunakan biasanya ketika berlibur, nongkrong, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terdekat.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F20210602ED5_1622602816.jpg)

Fujifilm Instax Mini 40 diluncurkan pada 21 April 2021 sebagai generasi terbaru jajaran produk Instax Mini.

Fujifilm berhasil mengombinasikan fotografi dengan aspek emosional di mana sekelompok orang berfoto dan membagikan hasil foto secara fisik. Bisa dikatakan bahwa kamera instan mampu melampaui fungsi dasarnya sebagai alat pembuat gambar menjadi medium untuk berbagi emosi antarmanusia. Artinya, produk tersebut memiliki nilai guna lebih atau added value yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

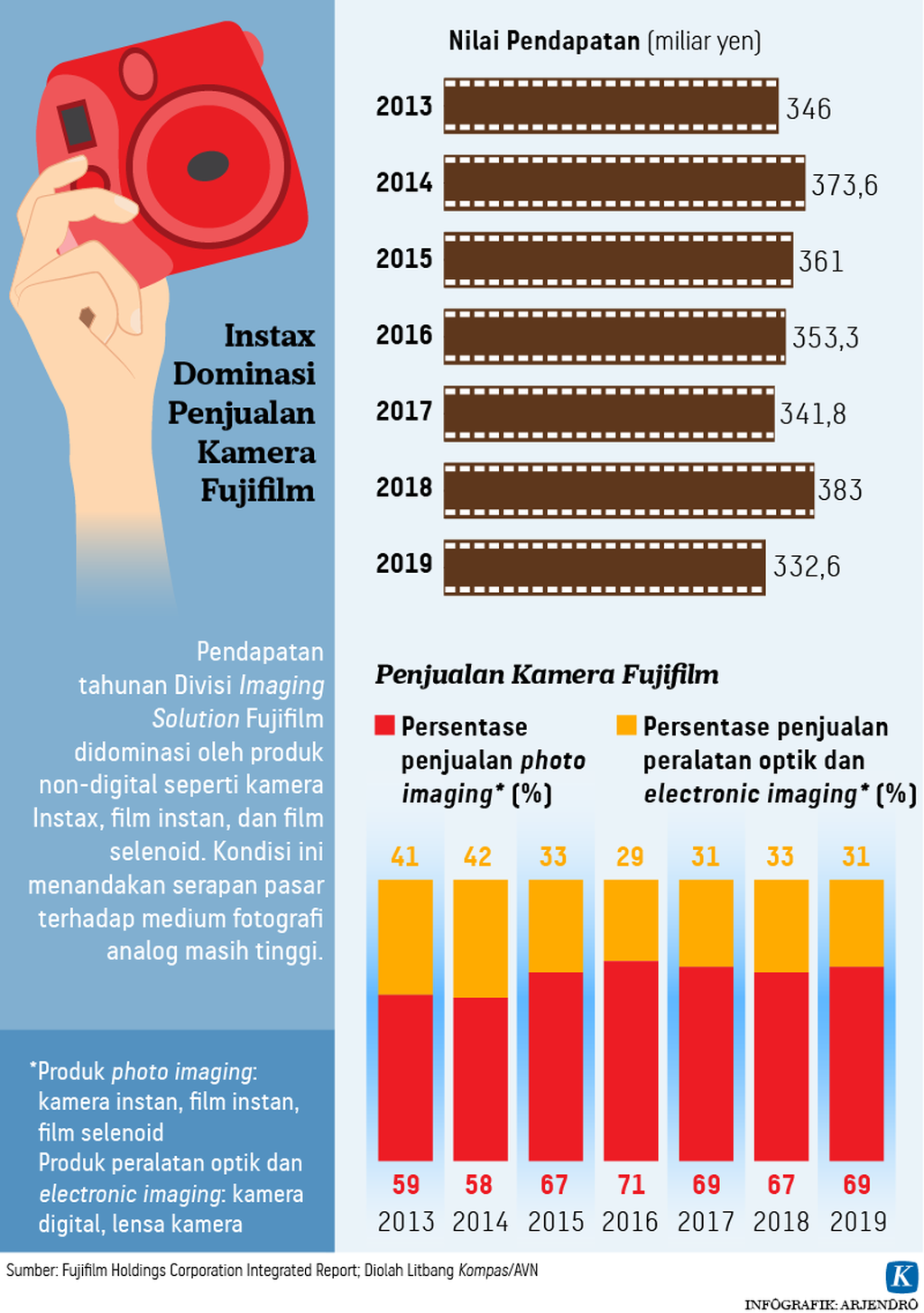

Terdapat fakta yang cukup menggugah terkait nilai penjualan kamera Instax. Dalam laporan Fujifilm Holdings Corporation Integrated Report (2020) didapati bahwa dalam divisi imaging solution Fujifilm, penjualan Instax dan filmnya melampaui nilai penjualan kamera digitalnya.

Pada 2019, divisi ini meraup pendapatan sebanyak 333 miliar yen. Hampir dua pertiganya dihasilkan dari Instax, film instan, dan juga film solenoid. Sementara produk digital, seperti kamera digital dan peralatan optiknya, hanya menyumbang sepertiganya saja.

Menciptakan ”tipping point”

Keberhasilan Fujifilm dengan penjualan kamera instan yang banyak diminati konsumen muda menunjukkan bahwa tipping point dapat diupayakan dengan cara menjaga relevansi produk untuk menjawab kebutuhan konsumen. Keberhasilan ini juga melengkapi kisah tipping point Kodak yang mendapat momentum ketika para pegiat analog justru yang meminta Kodak untuk membuat kembali film yang sudah lama tidak diproduksi.

Kondisi ini menjadi gambaran bahwa tipping point dapat terjadi secara alami dan sengaja dibuat dengan melakukan strategi bisnis yang tepat. Namun, baik secara alami maupun sengaja dibuat, keduanya memiliki benang merah yang sama, yaitu kemampuan merawat pasar yang telah ada.

Di tengah disrupsi digital, kepemilikan pasar menjadi penting bagi kelangsungan bisnis. Banyak perusahaan berlomba-lomba menciptakan pasar untuk merebut kue bisnis digital. Kodak dan Fujifilm sudah memiliki modal dasar ini sehingga dapat segera mengakselerasi bentuk bisnis yang ramah dengan era digital.

Kepemilikan pasar ini juga sekaligus menawarkan strategi serupa bagi produk-produk budaya lain, seperti koran dan majalah. Dari aspek penguasaan pasar, penerbit suatu koran atau majalah sudah memiliki kelompok pembaca yang setia. Walau berbeda produk, strategi yang dilakukan Kodak dan Fujifilm dapat ditekuni untuk menumbuhkan pasar dengan meregenerasi pembacanya.

Kodak dan Fujifilm tekun merawat pasar produk analog yang masih ada dan mengembangkan pasar ke kalangan generasi muda. Penjualan film solenoid dan kamera instan menandakan bahwa generasi Y dan Z pun dapat menyerap ”produk yang sudah lama ada”.

Salah satu inspirasi dari Kodak yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan orang yang memiliki kesamaan orientasi dan memberikan panggung untuk tampil memperkenalkan produk. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada kelompok yang setia mengonsumsi suatu produk.

Identifikasi komunitas penggemar atau pelanggan ini sekaligus dapat memetakan kebutuhan konsumen dalam mengonsumsi produk. Harapannya, strategi ini dapat menumbuhkan kesetiaan konsumen dalam mengonsumsi produk.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tetap memberikan kualitas dan relevansi produk bagi konsumen, terutama bagi konsumen muda. Tanpa produk berkulitas dan relevan, konsumen akan mudah berpaling di tengah tawaran beragam produk sejenis di belantara digital.

Relevansi juga bukan melulu pada kebutuhan informasi, tetapi juga pada bentuk kemasan, layout, outlet digital dengan varian produk dan kemudahan akses, yang membuat brand koran menjadi trendi di kalangan kaum muda.

Jika mengacu pada konsep tipping point yang dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell, setiap bentuk produk budaya memiliki kesempatan untuk menjadi atau kembali populer. Dari jejak sejarahnya, koran dan media cetak lainya sudah terbukti dapat melewati hadirnya media-media baru, seperti era radio, televisi, internet, dan juga media sosial.

Dalam perkembangannya, media-media tersebut tumbuh bersama dan saling melengkapi kebutuhan informasi bagi seluruh audiensnya. Media-media yang tidak mampu menghadirkan kualitas informasi dan kebutuhan informasi sesuai keinginan audiens lambat laun akan tenggelam ditinggalkan pelanggannya.

Berkaca dari Kodak yang beruntung dan Fujifilm yang berjuang, selalu ada peluang bagi produk-produk lain, termasuk koran, untuk diterima oleh generasi muda dan kembali trendi di masa-masa mendatang. (LITBANG KOMPAS)