Madura dan Sikap Perlawanan

Kebijakan yang menyangkut warga Madura perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kultural masyarakat. Sejarah merekam, perlawanan warga Madura tidak lepas dari hilangnya pendekatan budaya.

Spanduk imbauan dengan bahasa Madura dipasang di Lokasi Penyekatan Jembatan Suramadu, Kota Suramadu, Jawa Timur, Rabu (16/6/2021).

Karakteristik sosial budaya Madura kerap menjadi isu yang mesti dipertimbangkan ketika sebuah kebijakan diterapkan di wilayah ini. Tidak jarang resistensi sebagai wujud dari rasa tidak puas orang Madura terjadi karena pendekatan kultural kerap terlupakan dalam implementasi di lapangan.

Kasus kericuhan yang terjadi ketika dilakukan pemberlakuan penyekatan lalu lintas dan kewajiban tes antigen bagi pengendara dari Pulau Madura menuju Kota Surabaya di Jembatan Suramadu tidak lepas juga dari potret resistensi di wilayah ini.

Kericuhan ini dipicu kalangan masyarakat yang tidak sabar diperiksa dan menunggu hasil tes antigen sebagai upaya pemerintah daerah menekan angka kasus Covid-19 yang melonjak di sejumlah wilayah, termasuk di Bangkalan, Madura.

Beberapa hari kemudian, sejumlah kelompok masyarakat yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Madura Bersatu berunjuk rasa menentang penyekatan di Suramadu di Balai Kota Surabaya. Mereka menganggap penyekatan itu membuat kerugian ekonomi terhadap masyarakat Madura.

Pemerintah daerah pun kemudian menghentikan upaya penyekatan di Jembatan Suramadu ini di tengah masih melonjaknya kasus Covid-19 di wilayah Bangkalan.

Warga Madura yang tergabung Koalisi Masyarat Madura Bersatu berunjuk rasa menentang penyekatan Jembatan Suramadu di depan Balai Kota Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta masalah penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan jajaran pemerintah daerah dapat diselesaikan dengan pendekatan persuasif melalui pendekatan kultural.

Dalam pernyataan yang dikutip sejumlah media, La Nyalla, yang terpilih melalui daerah pemilihan Jawa Timur ini meminta agar polemik penyekatan Suramadu dijadikan pelajaran, khususnya untuk pemda-pemda lain. Menurut dia, kebijakan mengenai penanganan Covid-19 di masing-masing daerah dinilai akan berbeda karena perbedaan kultur dan kebiasaan masyarakatnya.

Dalam laporannya, Kompas juga mengangkat soal perlunya melibatkan peran ulama dalam proses sosialisasi dan kampanye pencegahan Covid-19 di Madura. Apalagi, tingkat pemahaman masyarakat Madura terhadap pandemi ini cenderung belum optimal, bahkan sebagian dari mereka tidak percaya dengan adanya pandemi ini.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengatakan, hal ini tidak lepas dari Indeks Pembangunan Manusia di Madura yang rendah sehingga dalam situasi pandemi Covid-19 turut berkontribusi dalam tingkat literasi masyarakatnya. Dengan tingkat literasi rendah, melahirkan sikap tidak percaya dengan Covid-19 dan segala potensi ancamannya (Kompas, 25/6/2021).

Petugas mencopot pita pembatas di Pos Penyekatan Suramadu yang telah ditutup di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/6/2021). Pos Penyekatan Suramadu dibuat untuk merespons kenaikan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Sejak Sabtu (5/6/2021), warga dari Pulau Madura yang akan ke Surabaya harus menjalani tes cepat antigen. Kasus Positif Covid-19 di Jawa Timur tercatat 5.158 kasus aktif dan angka kasus tertinggi, sebanyak 941 kasus, berada di Kabupaten Bangkalan.

Baca Juga: Penyekatan dan Kewajiban Tes Antigen di Suramadu Ditentang

Perlawanan

Sebenarnya kasus penyekatan terkait Covid-19 ini bukan hal pertama yang menjadi isu perlawanan dari masyarakat Madura. Pembangunan Jembatan Suramadu juga pernah menjadi isu perlawanan.

Dalam buku Jembatan Suramadu Respon Ulama terhadap Industrialisasi (Muthmainnah,1998) dipaparkan bagaimana respons ulama yang tergabung dalam Bassra (Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura) cenderung menolak rencana industrialisasi di Madura yang dimulai dengan terbangunnya Jembatan Suramadu.

Salah satu isu yang membuat ulama khawatir dengan adanya industrialisasi adalah posisi masyarakat Madura sendiri dalam industri tersebut. Hal ini mengingat sumber daya manusia Madura yang belum siap.

Apalagi tingkat pemahaman masyarakat Madura terhadap pandemi ini cenderung belum optimal, bahkan sebagian dari mereka tidak percaya dengan adanya pandemi ini.

Selain itu juga menyangkut kekhawatiran adanya dampak buruk pada perkembangan ajaran (moral) Islam yang selama ini melekat dengan sosial kultural masyarakat Madura. Hingga kini, setelah Jembatan Suramadu diresmikan sejak 10 Juni 2009, proses industrialisasi di Madura belum jelas nasibnya.

Dalam sebuah diskusi yang pernah digelar Kompas, kelompok ulama menyatakan ada alasan kuat mengapa mereka cenderung hati-hati dengan industrialisasi di Madura. Mereka kritis terhadap rencana pemerintah melakukan industrialisasi di Madura karena tidak ingin industrialisasi berdampak pada peminggiran masyarakat Madura secara sosial ekonomi (Kompas, 6/4/2010).

Tidak heran jika kemudian, dari Madura, resistensi umumnya lahir ketika harga diri mereka terusik dengan kebijakan yang dianggap merugikan. Sejumlah kasus besar dan penting tercatat dalam lintasan sejarah bangsa ini yang tidak lepas dari peran gerakan masyarakat Madura ini.

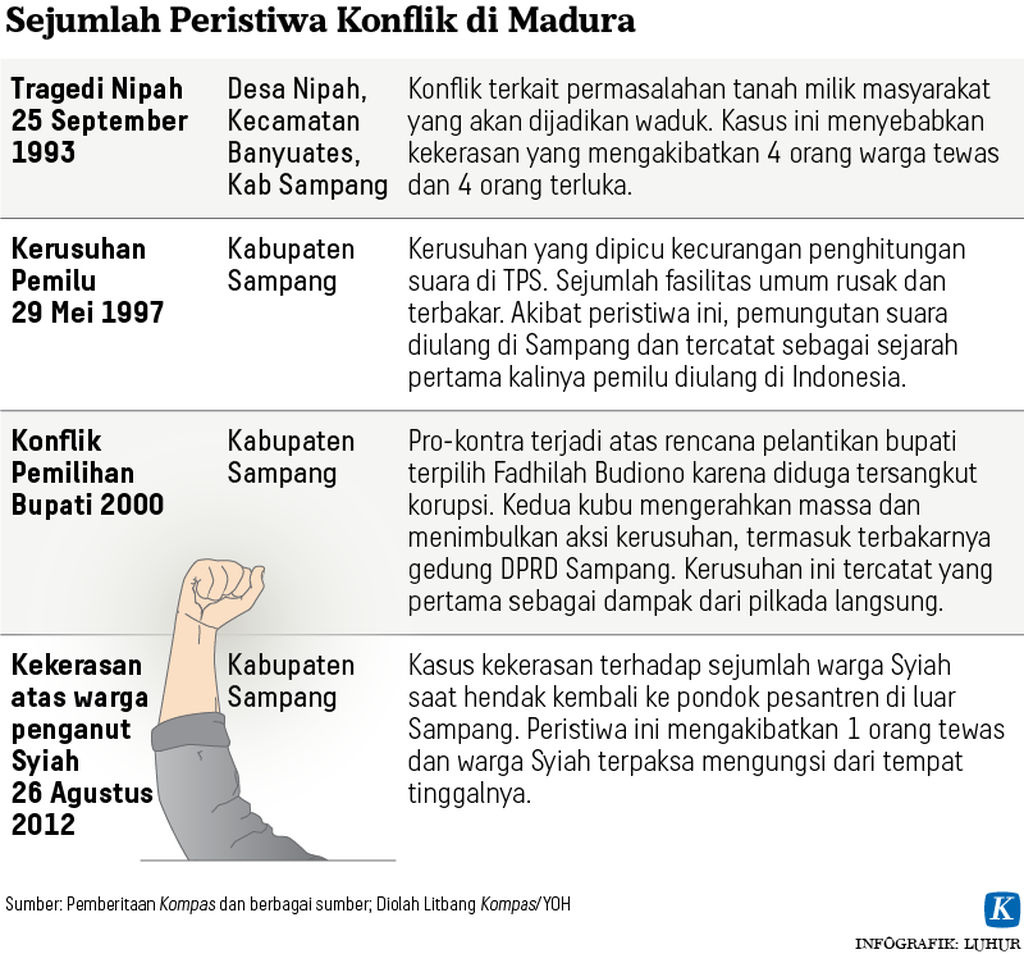

Kita buka kembali sejarah perlawanan di Madura, mulai Tragedi Nipah pada 25 September 1953. Kasus ini melahirkan konflik antara negara dan rakyatnya yang terjadi di Desa Nipah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Konflik ini terkait permasalahan tanah milik masyarakat yang akan dijadikan waduk dan ditolak oleh masyarakat setempat. Penolakan ini kemudian melahirkan tindak kekerasan yang pada akhirnya harus menelan korban. Sedikitnya 4 warga tewas dalam tragedi ini.

Peristiwa lainnya juga terjadi di Kabupaten Sampang, yakni kerusuhan akibat kecurangan penghitungan suara saat Pemilu 1997. Sejumlah fasilitas umum rusak dan terbakar. Akibat peristiwa ini, pemungutan suara diulang di Sampang dan tercatat sebagai sejarah pertama kalinya pemilu diulang di Indonesia pada era Orde Baru.

Kerusuhan yang sama juga terjadi di Pilkada Bupati Sampang tahun 2000 saat terjadi pro kontra pelantikan bupati terpilih Fadhilah Budiono karena diduga tersangkut korupsi. Kedua kubu mengerahkan massa dan melahirkan aksi kerusuhan, termasuk terbakarnya Gedung DPRD Sampang.

Sejumlah warga kaum Syiah yang menjadi korban kekerasan di Sampang, Madura, saat melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (1/7/2018).

Dari Sampang juga santer ramai isu soal kekerasan terhadap warga penganut Syiah pada 26 Agustus 2012 yang membuat mereka harus mengungsi dari tempat tinggalnya.

Mengapa Sampang begitu dominan terjadi kasus-kasus perlawanan? Menurut Anwar Hudijono, perlawanan merupakan ornamen kultural Sampang. Sampai rezim Orde Baru runtuh, Sampang merupakan daerah yang sulit ”ditaklukkan” (Kompas, 8/9/2000).

Baca Juga: Warga Bangkalan Rusak Puskesmas karena Salah Paham Covid-19

Politik terbuka

Sejarah perlawanan memang begitu melekat dengan Madura. Meskipun demikian, ada kecenderungan perilaku politik masyarakat di pulau ini mulai terbuka.

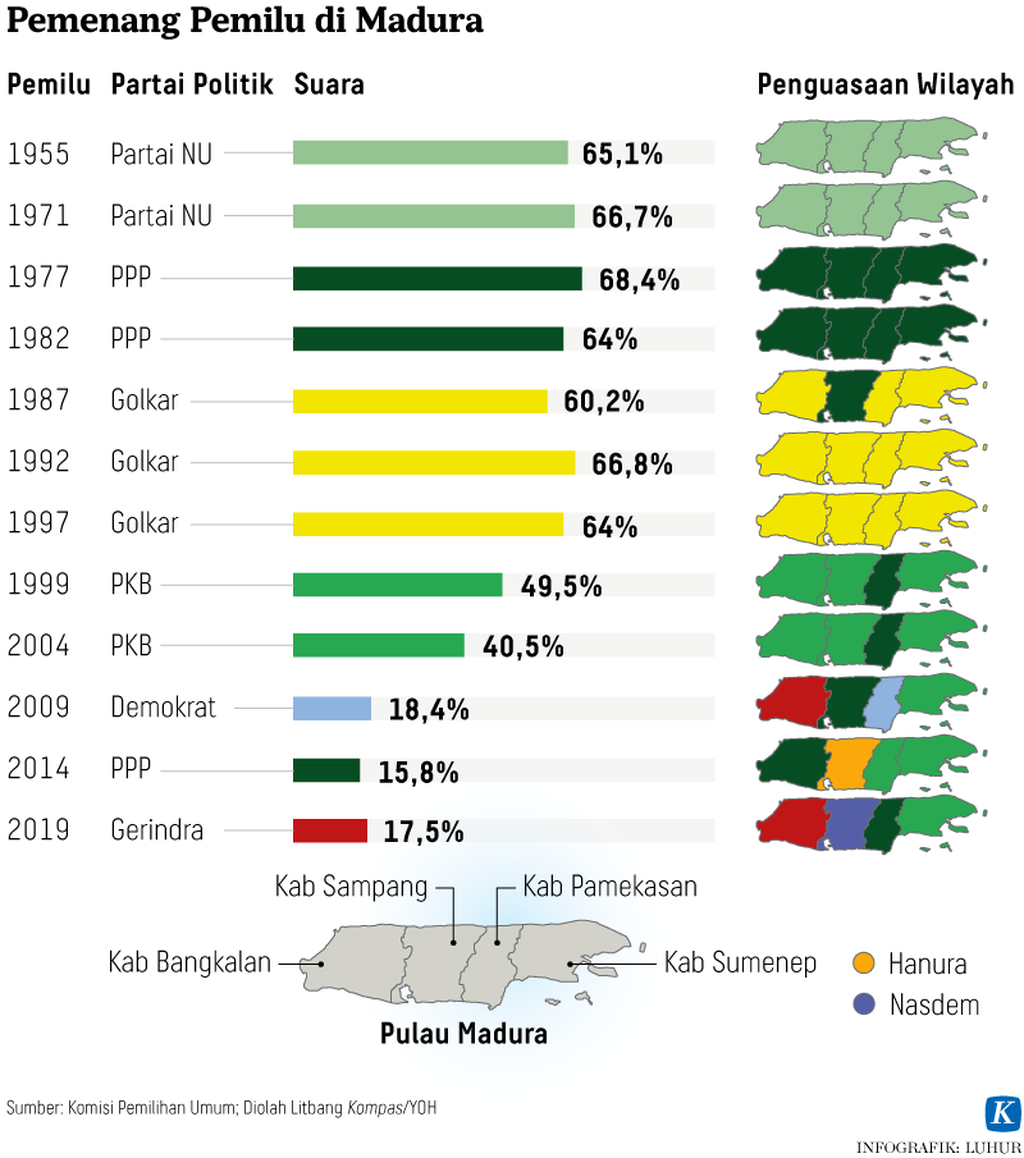

Basis utama pemilih di Madura memang lebih dekat dan berorientansi pada kekuatan politik Islam. Hal ini wajar mengingat secara sosiokultural masyarakat Madura identik dengan Islam, terutama warga nahdliyin. Tidak heran jika sejak Pemilu 1955 sampai di periode awal Orde Baru, partai berbasis Islam tradisional ini lebih mendominasi perolehan suara di Madura.

Di Pemilu 1955, Partai Nahdlatul Ulama memenangi 65,1 persen suara di Madura dan menguasai empat kabupaten di pulau ini. Hal ini mampu dipertahankan oleh Partai NU di Pemilu 1971 dengan mengalami kenaikan suara menjadi 66,7 persen, sebelum kemudian kebijakan Orde Baru melakukan fusi partai yang mengubah lanskap politik dari partai berbasis nahdliyin ini.

Setelah fusi, suara warga Madura lebih dekat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai satu-satunya partai bercorak Islam. Partai ini berhasil mempertahankan dominasinya di Madura sampai Pemilu 1982.

Setelah itu, suara PPP tergerus dan penguasaan wilayah empat kabupaten pun perlahan mulai melemah. Hal ini mulai terjadi di Pemilu 1987 ketika dominasinya diambil alih Golkar, bahkan menguasai tiga kabupaten. Hanya Sampang yang tetap dikuasai PPP. Di Pemilu 1992, Golkar mencapai puncaknya dengan menguasai seluruh wilayah di Madura dan bertahan sampai permilu terakhir di era Orde Baru, 1997.

Di era Reformasi, karakter Madura yang lebih dekat dengan Nahdlatul Ulama kembali menguat dengan kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah ini berturut-turut sejak Pemilu 1999 dan 2004. PKB bersaing dengan PPP dalam memperebutkan suara di Madura. Golkar yang sebelumnya mendominasi akhirnya tergeser dari puncak penguasaan wilayah.

Perubahan terjadi di Pemilu 2009 saat Partai Demokrat berhasil menguasai Madura. Namun, di dua pemilu terakhir, lanskap politik kembali berubah. Di Pemilu 2014, PPP kembali memenangi suara di Madura kemudian digantikan oleh Gerindra di Pemilu 2019.

Namun, sejak era Reformasi, tidak ada lagi partai yang mampu menguasai keempat kabupaten di Madura. Hal ini makin mempertegas pemilih di Madura cenderung lebih terbuka dan cair.

Warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Bangkalan di TPS 14 di Desa Pangeranan, Kecamatan Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Rabu (12/12/2012).

Meskipun demikian, faktor antropologis warga Pulau Madura yang homogen, baik dari segi etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai sosial budaya, ini akan tetap melekat.

Menurut antropolog budaya Madura FISIP Universitas Jember, A Latief Wiyata, faktor antropologis ini merupakan media kohesif yang amat erat mengikat masyarakat Madura sehingga berpengaruh kuat terhadap kepekaan sosial terhadap berbagai perlakuan tidak adil dan semacamnya (Kompas, 13/6/2009).

Untuk itulah, harus diantisipasi agar setiap langkah ataupun kebijakan yang menyangkut warga Madura harus dilakukan dengan memperhitungkan kepekaan sosial. Menurut Latief, jika ini tidak dilakukan, akan mudah melahirkan sikap dan tindakan perlawanan dari masyarakat Madura. (LITBANG KOMPAS)