Film dan Candu Politik Para Penjajah

Sejarah merekam, film menjadi alat propaganda, baik di era Hindia Belanda maupun pemerintahan Jepang. Candu politik penguasa turut memengaruhi eksistensi film jelang kemerdekaan Indonesia

Pengunjung menyimak catatan tentang film dalam Kaleidoskop Film Indonesia 1900-2014 yang menampilkan foto, potongan video, dan teks tentang sejarah film di halaman Istana Maimoon Medan, Jumat (12/9/2014). Ini merupakan bagian dari rangkaian acara Apresiasi Film Indonesia 2014.

Di tengah impitan kesulitan dan kecamuk perang, industri film di Hindia Belanda masih mencoba untuk bertahan dengan segala konsekuensi. Selain hiburan, film saat itu dimanfaatkan sebagai alat propaganda, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pemerintahan Jepang. Candu politik penguasa turut mempengaruhi eksistensi film jelang kemerdekaan Indonesia.

Sebelum kemerdekaan, industri hiburan telah mulai berkembang di Indonesia, atau yang saat itu disebut sebagai Hindia Belanda. Hadirnya tonil Melayu pada dekade 1880-an menjadi salah satu titik awal perkembangan seni teater pada era kolonial, khususnya di Batavia.

Perkembangan ini semakin berlanjut dengan masuknya film ke Hindia Belanda pada akhir tahun 1900. Saat itu, pertunjukan film masih terbatas pada film bisu atau disebut sebagai “gambar idoep”. Film bisu adalah sebuah film tanpa dialog yang diputarkan melalui layar keliling.

Namun, saat itu film bisu belum begitu disambut oleh masyarakat di Hindia Belanda. Selain karena masih menjadi produk industri baru dalam dunia hiburan, harga tiket masuk yang ditetapkan untuk menonton disinyalir menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat untuk menyaksikan tayangan film.

Menurut M. Syarif Arief dalam buku berjudul Politik Film di Hindia Belanda (2009), para pelaku usaha di bidang industri film akhirnya memutuskan untuk menurunkan harga tiket pada setiap kelas. Pada tiket masuk kelas satu, harga diturunkan hingga 38 persen. Hal serupa juga dilakukan untuk harga tiket kelas dua dan kelas tiga yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 25 persen dan 50 persen.

Hal menarik yang dapat dicermati di balik penurunan harga tiket masuk ini adalah pembagian kelas dalam menonton pertunjukan. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan bisnis semata, namun juga berhubungan dengan kebijakan politik rasialis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Saat itu, memang terdapat tiga strata sosial yang sengaja dibentuk oleh pemerintah kolonial, yakni strata pertama yang terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa, strata kedua yang mencakup semua golongan masyarakat Timur Asing atau Vreemde Oosterling, dan strata ketiga yang terdiri dari bumiputra atau Inlanders.

Kebijakan segregasi sosial ini juga tampak dalam klasifikasi tiket masuk untuk menonton sebuah film. Dalam buku berjudul Dari Balik Layar Perak: Film di Hindia Belanda 1926-1942 (2019), Abduh Aziz mengungkapkan bahwa saat itu bioskop kelas III secara khusus diperuntukkan bagi pribumi.

Wujud politik segregasi ini salah satunya terlihat dalam iklan The Roijal Bioscope yang dimuat dalam koran Bintang Betawi pada tahun 1903. Saat itu, secara jelas dan tegas terdapat keterangan “boeat oerang Siam dan Djawa sadja” bagi penonton kelas III. Hal ini menegaskan bahwa industri film juga dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk menancapkan hegemoninya di tengah-tengah masyarakat di Hindia Belanda.

Gedung Percetakan dan Toko Buku Nusa Indah, Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa (10/1/2012). Gedung percetakan Nusa Indah dahulu adalah gedung Imakulata, tempat pentas tonil yang dibentuk Bung Karno semasa pembuangan di Ende dari tahun 1934-1938.

Baca juga: Menanti Film Sejarah Eksperimental di Tanah Air

Film lokal

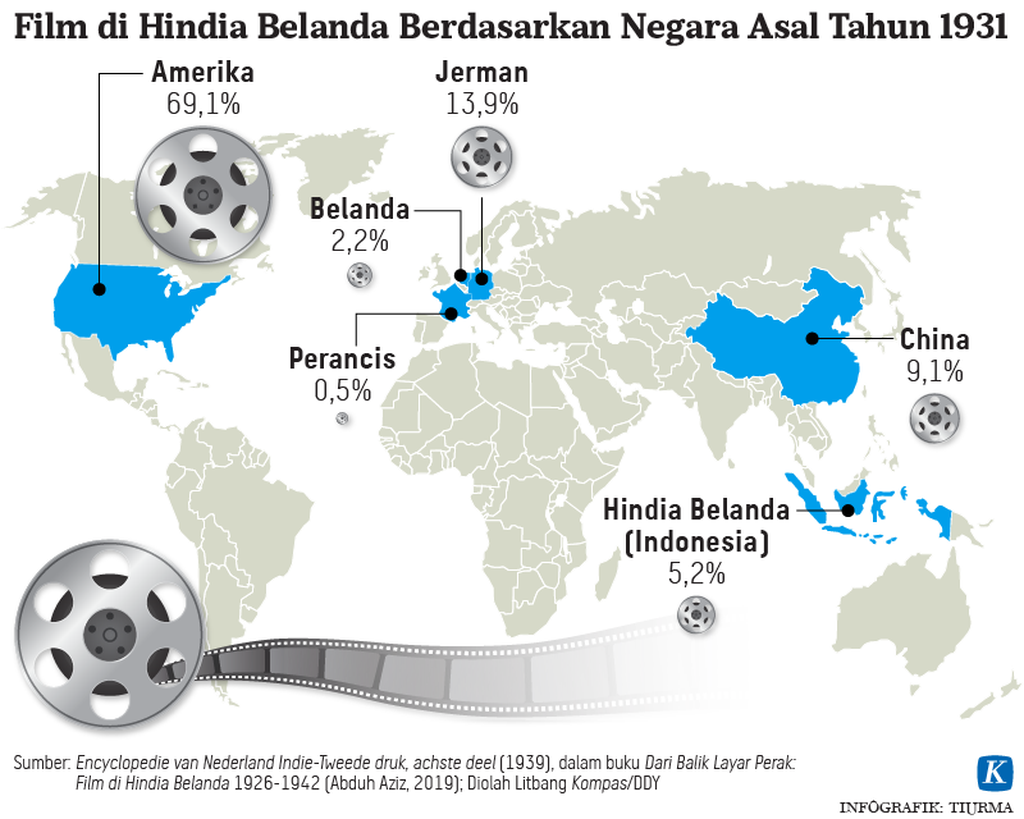

Industri film terus berkembang dengan berbagai macam tantangan dan hambatan di era kolonial. Hingga dekade 1930-an, tayangan film di Hindia Belanda masih didominasi oleh film dari benua Amerika. Pada tahun 1931, misalnya, film asal Amerika berhasil merajai Hindia Belanda. Dari total seluruh film, 69,1 persen di antaranya merupakan film asal benua Amerika.

Sementara dari benua Eropa, film dari Jerman dan Belanda juga mulai menghiasi layar lebar di Hindia Belanda. Film-film produksi lokal juga turut eksis dalam menghiasi jagat industri hiburan saat itu. Film lokal berkontribusi sebesar 5,2 persen dari total film di Hindia Belanda pada tahun 1931.

Menurut catatan arsip dari Film Indonesia, beberapa film lokal yang tayang di tahun 1930-an di antaranya adalah Indonesia Malaise (1931), Si Pitoeng (1931), Pembakaran Bio "Hong Lian Sie" (1936), Terang Boelan (1937), dan Roesia si Pengkor (1939).

Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah penggunaan kata Indonesia dalam film berjudul Indonesia Malaise. Film ini tayang sekitar tiga tahun setelah sumpah pemuda. Meski bukan sebagai film politik, hadirnya film dengan mengangkat kata Indonesia di dalam judul merupakan salah satu langkah berani di tengah kekuasaan pemerintah kolonial saat itu.

Hadirnya film-film lokal juga berbanding lurus dengan perkembangan teknologi film. Selain film bisu, film bicara atau yang mengeluarkan suara juga telah mulai disuguhkan bagi para penonton di Hindia Belanda. Film ini mulai ditayangkan pada dekade 1930-an. Beberapa bioskop seperti Kramat Theater, bioskop Globe, hingga Decca Park, menjadi pilihan masyarakat di Batavia untuk menonton film bicara.

Perkembangan serupa juga terjadi pada berbagai daerah lainnya. Bahkan, sebagai pembeda, bioskop mulai menggunakan kata “talkies” di akhir nama untuk menegaskan bahwa bioskop tersebut juga menayangkan film bicara. Di Madura, misalnya, terdapat Tropicana Talkies. Di Jambi, film bicara dapat ditonton di Djambie Talkies Theater. Sementara di Mojokerto, hiburan serupa ditawarkan oleh bioskop Sirene Talkies.

Baca juga: Gundah Gulana Pekerja Film

Tantangan

Ada dua tantangan yang dialami oleh industri film pada era pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1900 hingga tahun 1942. Hambatan pertama adalah sensor film. Kebijakan ini awalnya dilahirkan dalam undang-undang atau ordonansi 1916.

Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah kolonial khawatir film dari Eropa menampilkan kekerasan dan hal negatif lainnya sehingga dapat mengurangi penilaian masyarakat lokal kepada bangsa barat. Artinya, terdapat tujuan politik yang hendak dijaga oleh pemerintah kolonial dalam menerapkan kebijakan sensor film (Erwantoro, 2010).

Meski demikian, dalam praktiknya tidak semua film dilakukan penyensoran. Salah satunya karena alasan benturan kepentingan antara industri film dengan keinginan penonton bangsa Eropa. Sensor film dinilai oleh penonton merusak momen keseruan yang terdapat dalam sebuah film. Akibatnya, pemerintah kolonial kesulitan untuk melakukan sensor, termasuk pada adegan kekerasan.

Sebagai jalan tengah untuk menghindari adanya persepsi masyarakat lokal tentang kekerasan bangsa Eropa, maka film-film lokal yang menampilkan kekerasan juga diizinkan untuk tayang.

Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik bahwa bukan hanya film Eropa yang menampilkan adegan kekerasan, melainkan juga film yang ditayangkan oleh bangsa sendiri. Artinya, film saat itu benar-benar dimanfaatkan untuk menjaga posisi dan citra pemerintahan kolonial di mata masyarakat.

Memasuki periode akhir 1930-an dan tahun 1940-an, tantangan berikutnya yang dihadapi adalah kecamuk perang. Pada masa ini, industri film mencoba untuk terus bertahan.

Di tengah segala keterbatasan, tekanan pemerintah kolonial, serta ancaman perang, film lokal terus berproduksi dengan beragam tema. Pada tahun 1941, misalnya, terdapat film Poesaka Terpendam dari produser Tan Koen Yauw. Film ini bercerita tentang perebutan harta terpendam oleh ahli waris dan para penjahat. Selain itu, juga terdapat film Air Mata Iboe dari produser kelahiran Semarang, Fred Young. Namun, pembuatan film ini sempat terhenti akibat pendudukan Jepang dan kembali dibuat ulang pada tahun 1957.

Selain itu, juga terdapat film lainnya pada tahun yang sama seperti Aladin dengan Lampoe Wasiat, Srigala Item, dan Si Gomar. Film-film ini diproduseri oleh beberapa putra kelahiran Indonesia seperti The Teng Chun dan Fred Young.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fb8ea17dd-8f01-43a6-8d0d-0b0007d34b52_jpg.jpg)

Petugas pemadam kebakaran dalam pendinginan gedung eks bioskop Grand Theater Senen yang dibakar massa pascademonstrasi menolak disahkannya RUU Cipta Kerja yang berakhir rusuh di kawasan Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020). Grand Theater Senen adalah salah satu bioskop yang telah ada sejak era Hindia Belanda.

Baca juga: Menopang Pekerja Film Tak Cukup Hanya dengan Bantuan Sosial

Propaganda

Memasuki periode pemerintahan Jepang, atau sejak tahun 1942, lanskap industri film di Indonesia mengalami perubahan. Saat itu, pemerintahan Jepang memanfaatkan film sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik.

Perusahaan perfilman disita oleh pemerintah Jepang. Untuk melancarkan propaganda, dibentuk Jawa Eiga Kosha atau perusahaan film Jawa pada Oktober 1942. Kebijakan ini dilakukan agar Jepang dapat dengan mudah mengontrol tayangan film sehingga tidak dimanfaatkan oleh negara lainnya untuk membentuk opini publik masyarakat Indonesia terkait peperangan.

Salah satu kebijakan yang dilahirkan pada masa pemerintahan Jepang adalah melarang penayangan film dari negara-negara yang menjadi musuh dalam perang Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang di Indonesia juga melakukan impor film dari Jepang yang berisi indoktrinasi seperti persahabatan Jepang dengan negara-negara di Asia, kejahatan bangsa barat, hingga pengabdian pada bangsa (Erwantoro, 2010).

Hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945, tampak secara jelas bahwa film adalah industri yang tidak terlepas dari kebijakan politik para penjajah. Candu mereka untuk berkuasa berdampak pada eksistensi dan jenis film yang disuguhkan.

Walakin, di balik segala kebijakan ini, film sebagai sebuah industri saat itu masih mencoba untuk bertahan dan bangkit kembali, termasuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak proklamasi hingga kini, film terus berkembang, tidak hanya sebagai sebuah karya seni, melainkan sebagai sebuah ekosistem besar yang menghidupi banyak orang. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Mengapa Harus Membayar Berita Daring?