Beranjak dari Kelelahan Jiwa di Masa Pandemi Covid-19

Satu tahun berada dalam suasana ketidakpastian pandemi Covid-19 memberi tekanan psikologis dan demotivasi bagi masyarakat karena mengalami kelelahan akibat pandemi (pandemic fatigue).

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja merazia warga yang tidak mengenakan masker yang melintas di Jalan Palmerah Barat, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Razia ini sebagai upaya untuk mendisiplinkan warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan satu tahun lebih, menjadi ujian daya tahan masyarakat untuk terus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Membangun partisipasi berbasis komunitas menjadi salah satu strategi mengembalikan motivasi akibat kelelahan masa pandemi (pandemic fatigue).

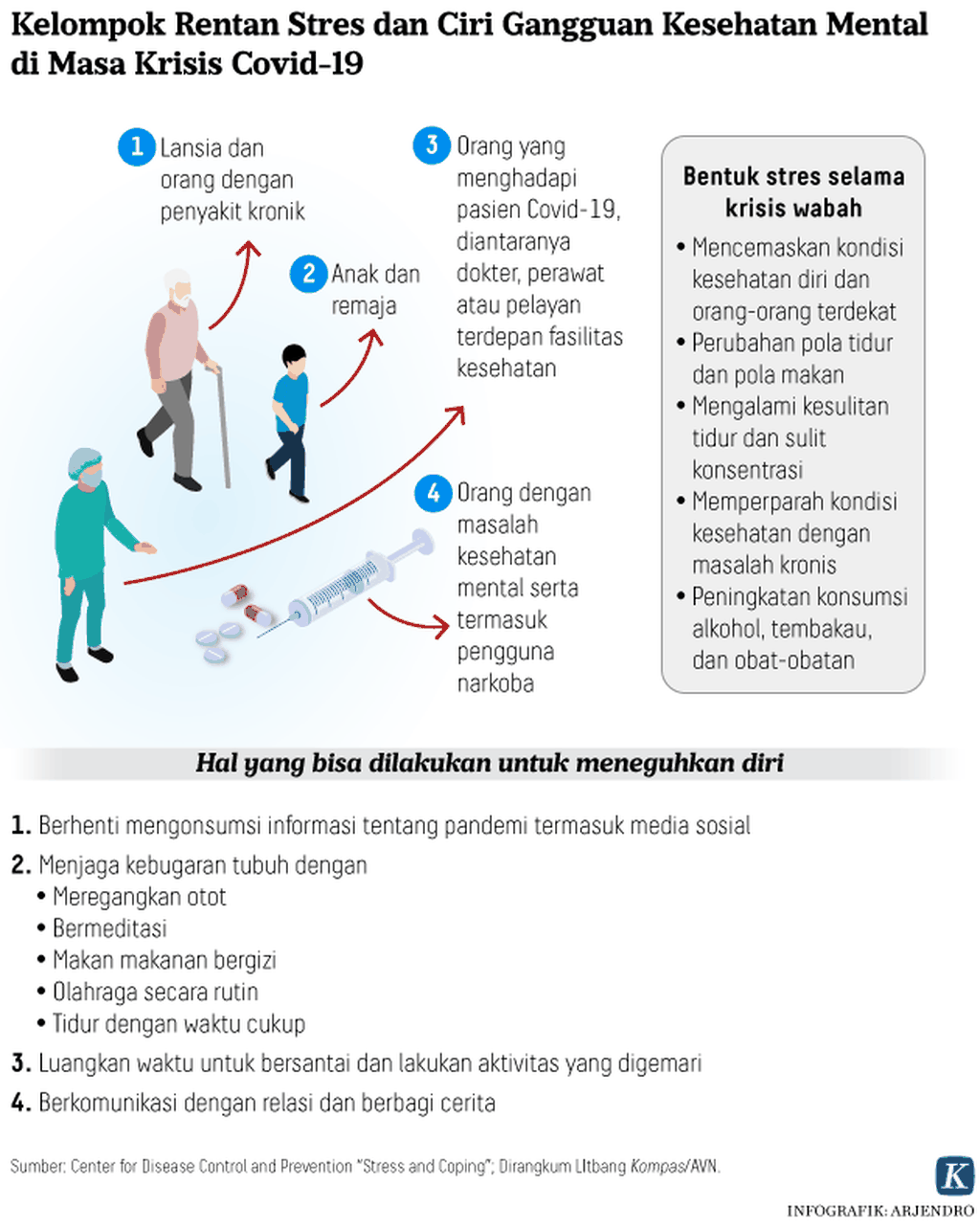

Berada dalam suasana ketidakpastian pandemi Covid-19 memberi tekanan psikologis bagi masyarakat dunia. Temuan riset yang dilakukan peneliti Duke-NUS Medical School, Singapura menunjukkan satu dari tiga orang mengalami tekanan psikologis akibat Covid-19. Krisis kesehatan dan aktivitas yang terbatas telah meningkatkan beban tekanan psikologis, termasuk kecemasan, depresi, dan insomnia.

Riset yang dilakukan terhadap 288.830 orang dari 19 negara ini menemukan pihak-pihak yang lebih rentan terpengaruh oleh kecemasan atau depresi terkait Covid-19. Individu dengan status sosial ekonomi rendah dan kalangan berisiko tinggi lebih banyak mengalami tekanan psikologis.

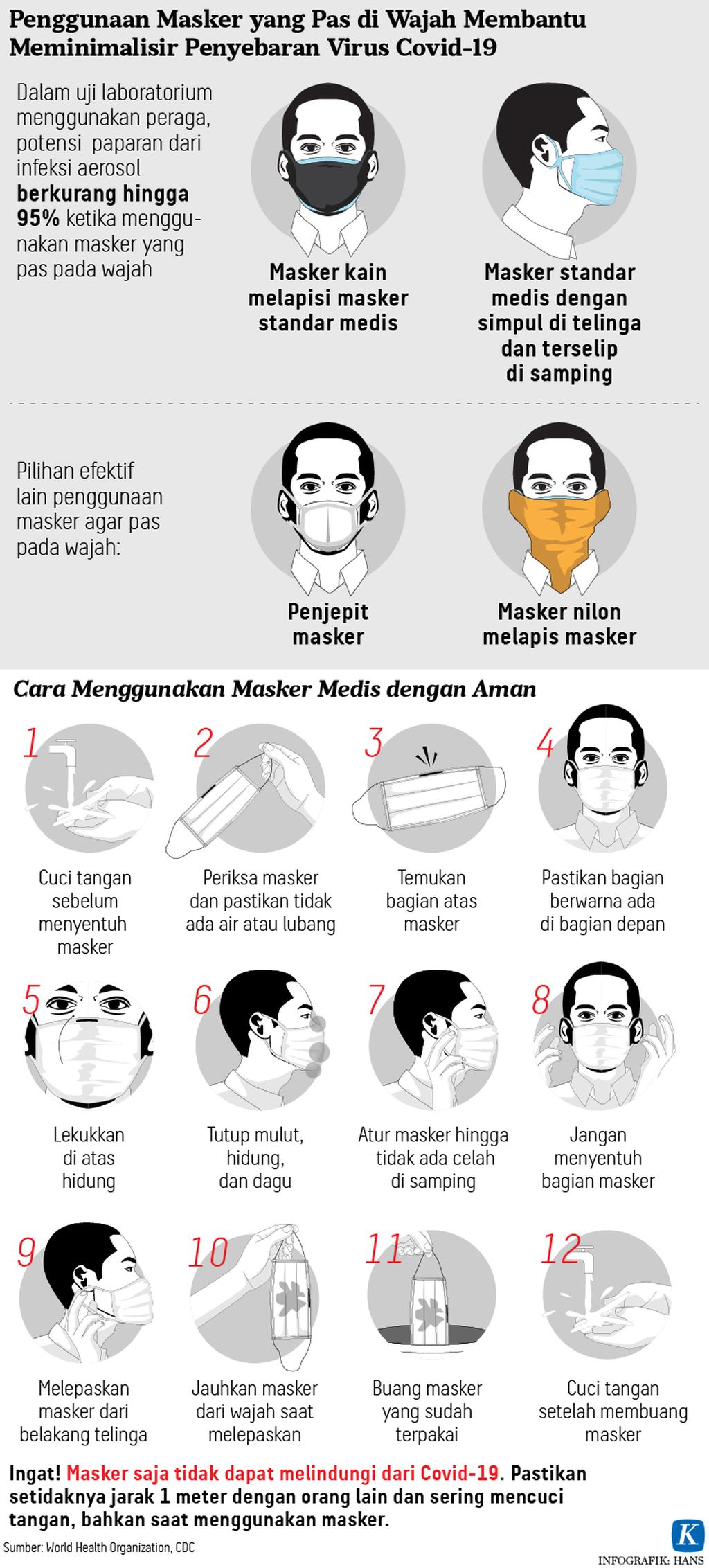

Kelelahan akibat pandemi (pandemic fatigue) dapat menimbulkan efek pada tingkat emosi dan motivasi masyarakat. Dalam perilaku keseharian menghadapi pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan indikasi kelelahan ini berupa demotivasi untuk mengikuti protokol kesehatan yang selama ini direkomendasikan. Perilaku yang dimaksudkan adalah memakai masker wajah, mencuci tangan, mempraktikkan gaya hidup bersih, serta menjaga jarak fisik di kerumunan.

Demotivasi dimaknai sebagai “hilangnya dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu”. Proses ini dipengaruhi oleh sejumlah emosi, pengalaman, dan persepsi yang dialami seseorang. Demotivasi juga dapat dipengaruhi faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan kepemimpinan.

Situasi pandemi yang bertahan lama menjadi faktor utama yang ditekankan WHO berkaitan dengan motivasi masyarakat. Dalam dimensi waktu yang lama setidaknya terdapat dua aspek yang dapat memengaruhi motivasi, yaitu sikap terbiasa dan ketidaknyamanan.

Pertama, sikap biasa yang muncul akibat masyarakat sudah terbiasa dengan keberadaan penyakit. Pandemi yang sudah berjalan lebih dari satu tahun membuat persepsi ancaman virus dapat menurun.

Aspek kedua, adalah munculnya situasi tidak nyaman yang dialami masyarakat. Pembatasan aktivitas publik yang terus berlanjut dalam waktu yang lama dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Demotivasi ini dapat terlihat dari tren penurunan disiplin masyarakat mengikuti protokol kesehatan meskipun sudah diimbau oleh pemerintahnya. Survei yang dilakukan YouGov dan Imperial College London di 26 negara pada Februari-Juli 2020 menemukan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan hanya ada di empat negara. Hanya warga Spanyol, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura yang lebih dari 85 persen masyarakatnya memakai masker ketika di ruang publik.

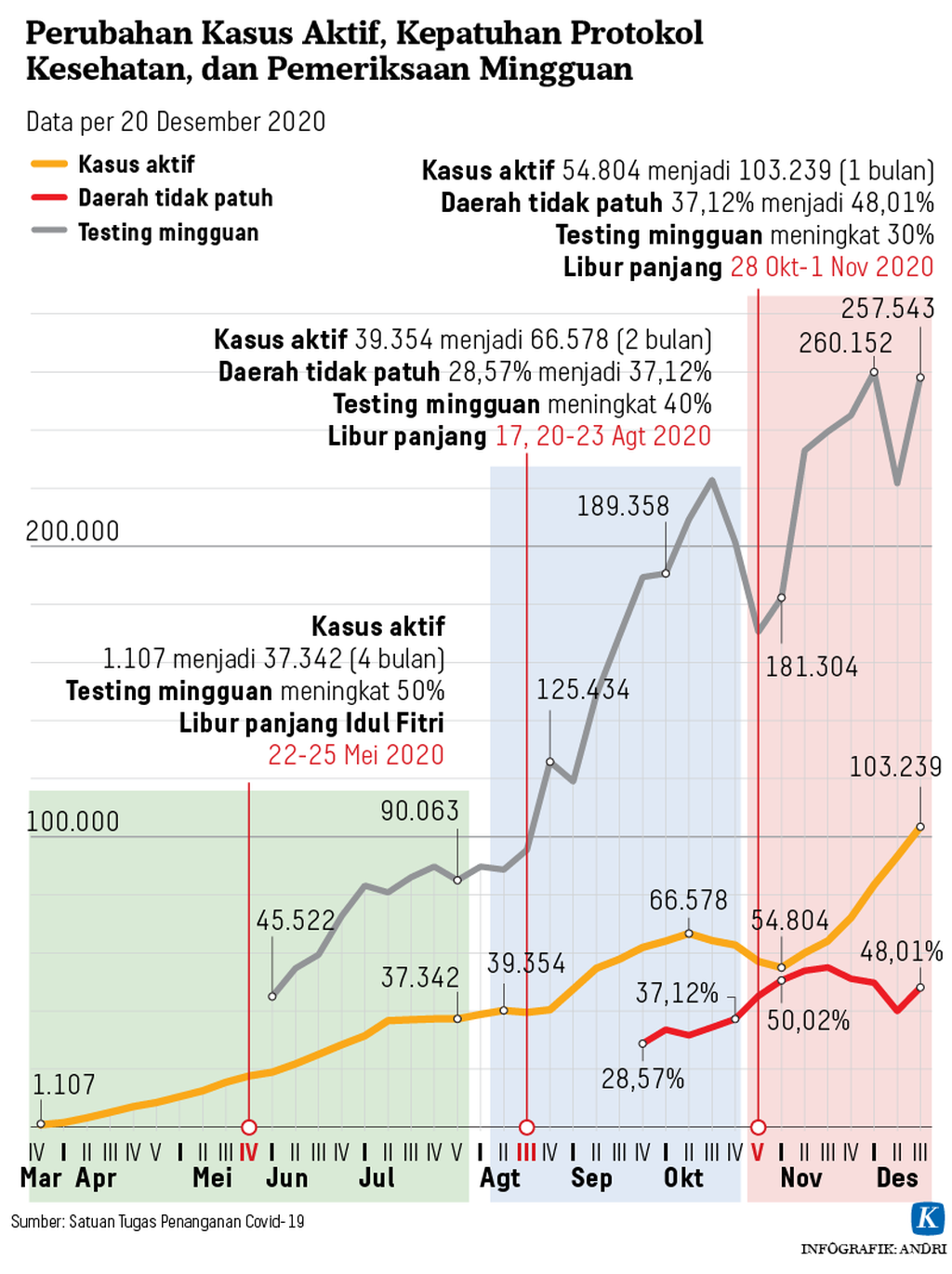

Di Indonesia, Satgas Penanganan Covid-19 juga menemukan fenomena penurunan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pada 27 November 2020. Persentase kepatuhan untuk memakai masker hanya sebesar 58,32 persen. Sedangkan untuk menjaga jarak persentasenya lebih rendah yaitu sebanyak 43,46 persen.

Kelelahan yang berimbas pada demotivasi menerapkan protokol kesehatan menjadi tantangan penanganan pandemi yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Padahal penerapan protokol kesehatan masih terus diperlukan untuk mencegah penularan virus korona, bahkan termasuk setelah vaksin Covid-19 sudah digunakan.

Dampak global

Tekanan psikologis ini beralasan mengingat dampak pandemi yang menebarkan kecemasan dari aspek kesehatan, ekonomi, dan disinformasi publik. Serangan virus SARS-CoV-2 telah mencabut nyawa sedikitnya 2,55 juta warga dunia dan sebanyak 36,7 ribu orang diantaranya warga Indonesia.

Paparan virus korona juga melemahkan sendi-sendi ekonomi dan menghancurkan sebagian denyut usaha masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dunia menurun 4,3 persen yang berimbas pada lesunya bisnis dengan akibat berupa lonjakan pengangguran. Hingga saat ini sudah ada 114 juta pekerja di dunia yang harus kehilangan pekerjaannya. Di Indonesia, hingga Agustus 2020 terdapat 9,77 juta penganggur.

Survei The 2020 Edelman Trust Barometer menunjukkan ketakutan yang dialami para pekerja di kala pandemi. Sebanyak 83 persen responden pekerja menyatakan takut kehilangan pekerjaan, dan takut bayang-bayang resesi yang akan berdampak pada perekonomian.

Hilangnya pekerjaan di kala pandemi menjadi himpitan ganda melewati masa-masa krisis kesehatan dunia. Munculnya wabah membuat gerak masyarakat menjadi terbatas karena pemberlakuan karantina wilayah atau pembatasan sosial. Terbatasnya aktivitas publik turut menahan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga peluang mendapatkan pendapatan atau pekerjaan baru menjadi semakin minim.

Pembatasan aktivitas publik juga membuat aktivitas warga lebih banyak dilakukan di rumah. Mengandalkan teknologi informasi dan jaringan internet, masyarakat tetap berupaya terhubung dengan dunia luar melalui informasi yang diaksesnya. Namun, informasi yang tersebar tidak semuanya memberikan berita berkualitas termasuk hoaks sehingga justru menimbulkan ketidakpastian bagi publik.

Sebagai contoh, sepanjang 2020 Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2.298 konten yang mengandung hoaks, tersebar di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

Banjir informasi berupa infodemi dapat menimbulkan kepanikan karena informasi yang beredar membingungkan dan tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Kepanikan tersebut dapat berujung pada stres dan kelelahan karena orang tidak mampu memilah dan mengolah informasi.

Partisipasi

Publikasi “Pandemic fatigue, reinvigorating the public to prevent Covid-19” yang dikeluarkan WHO memberikan strategi melewati masa kelelahan akibat pandemi ini dengan membuka partisipasi atau keterlibatan publik. Partisipasi masyarakat ini untuk membuat rumusan perilaku dan penyediaan sarana pendukung.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi pondasi kokohnya penerapan protokol kesehatan karena pelaksanaannya merupakan perwujudan dari ide bersama dan diterapkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan publik lebih menyasar pada komunitas masyarakat.

Komunitas disebut WHO sebagai kelompok penting dalam mendeteksi dan menangani wabah penyakit. Sebagai kelompok terdepan yang menghadapi wabah, komunitas dapat berperan membangun kepercayaan melalui komunikasi antaranggota. Komunikasi ini dilakukan untuk mencari solusi bersama pengurangan transmisi penyakit sekaligus saling membantu masyarakat terdampak wabah.

Partisipasi ini dapat dilakukan di setiap lingkungan permukiman, tempat kerja, sekolah, hingga tempat bsinis seperti pasar atau pusat perbelanjaan. Untuk membuat penerapan protokol kesehatan menjadi nyaman dilakukan, komunitas masyarakat dapat berdiskusi tentang bentuk perilaku akan dilaksanakan. Diskusi ini diharapkan dapat mencari solusi dari munculnya hambatan, ketidaknyamanan, dan kesalahan persepsi dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial.

Pemberlakuan karantina wilayah seperti menutup akses jalan permukiman dengan portal permanen dalam jangka panjang, misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau pendapatan usaha warga. Melalui forum partisipasi warga, kebijakan pembatasan tersebut dapat diseimbangkan dengan tindakan lain seperti membuat toko komunitas warga agar ekonomi masyarakat tetap dapat terjaga saat pandemi.

Menumbuhkan perilaku hidup bersih juga dapat dilakukan dengan memperbanyak area cuci tangan yang dapat diakses masyarakat serta menggunakan poster dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna untuk menyampaikan batasan dan risiko wabah.

Katrine Bach Habersaat dari kantor WHO untuk regional Eropa, memperkenalkan kerangka kerja yang dikembangkan oleh WHO Eropa untuk mengatasi kelelahan pandemi. Strategi yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan untuk memahami apa kemauan masyarakat.

Langkah ini diperkuat dengan melibatkan warga sebagai bagian dari solusi untuk menemukan rumusan terbaik menerapkan protokol kesehatan dengan kesadaran sendiri dan membahagiakan. Ini perlu disadari karena pembatasan sosial yang ketat tidak dapat dilakukan oleh semua orang dalam jangka panjang.

Norwegia merupakan contoh negara yang mampu menggalang dukungan yang diberikan oleh individu untuk membantu satu sama lain atau komunitas. Menggunakan pendekatan budaya dan kesehatan, pemerintah Norwegia telah memulai langkah partisipasi dengan melibatkan pakar bidang pandemi dan kesehatan untuk pengambilan kebijakan.

Contoh praktis partisipasi publik adalah berkonsultasi dengan mahasiswa untuk mencari solusi yang aman dalam perayaan kelulusan dan upacara inisiasi di universitas. Melalui strategi ini kaum muda di Norwegia lebih patuh melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 karena mereka sendiri ikut terlibat merumuskan bentuk pola hidup sehat di kampusnya.

Kampung tangguh

Upaya menumbuhkan motivasi warga melaksanakan protokol kesehatan berbasis komunitas sejalan dengan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM) yang saat ini diberlakukan Pemerintah Indonesia. Secara umum, PPKM berskala mikro ini memiliki konsep penerapan pembatasan yang dapat dilakukan hingga di tingkatan wilayah administrasi paling kecil seperti RT/RW.

Kebijakan ini juga bertujuan agar anggota masyarakat akan saling membantu satu sama lain sehingga memunculkan rasa kebersamaan komunitas. Pelibatan komunitas atau lembaga masyarakat setingkat RT/RW, atau desa dalam pencegahan penularan Covid-19 menjadi bagian dari community engagement manajemen bencana.

Implementasi dari program ini terwujud melalui Desa/Kelurahan Tangguh Bencana oleh BNPB. Hal ini tergambarkan dalam sejumlah contoh di lapangan. Misalnya di Bekasi, program Kampung Tangguh Jaya, warga RW 7 Kelurahan Bintara, Kota Bekasi, dapat menurunkan jumlah kasus penularan Covid-19 hingga 100 persen.

Di Bali, lembaga desa adat sejak awal sudah dilibatkan untuk mencegah penularan Covid-19 melalui keputusan adat yang mengatur tata kehidupan warga saat pandemi.

Baca juga: Menghapus Lelah Tenaga Kesehatan

Pencegahan bencana melalui pendekatan komunitas terbukti dapat menjadi upaya bersama mengatasi pandemi. Hanya saja, diperlukan penerapan secara massal dan konsisten di seluruh kampung, dusun, atau RW di Indonesia. Sejauh ini PPKM mikro baru diterapkan di Jawa-Bali.

Tumbuhnya motivasi masyarakat pascavaksinasi harus diimbangi dengan gotong-royong menumbuhkan motivasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Bersama-sama saling mendukung melakukan protokol kesehatan menjadi semangat baru untuk beranjak dari kelelahan panjang akibat pandemi. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Haruskah Menerima Vaksin Covid-19 Sinovac?