Untuk menekan meluasnya penularan Covid-19, Pemerintah Indonesia memperpanjang penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga akhir tahun ini. Pada 4 Juli lalu Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menegaskan, keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah yang paling utama.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga mengusulkan hal yang sama. Pertimbangannya, kasus infeksi Covid-19 anak Indonesia masih cukup tinggi. Hingga akhir Mei, ada lebih dari 500 kasus dengan 129 anak meninggal dalam status pasien dalam pengawasan.

Literasi digital

Satu masalah utama yang dihadapi dalam PJJ adalah terbatasnya akses internet dan perangkat elektronik. Dalam Catatan Kebijakan PJJ dan Digital di Bidang TVET (Technical and Vocational Education and Training) yang diterbitkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Desember 2019, PJJ sebetulnya bukan hal baru, bahkan jauh sebelum adanya internet.

Namun, di balik itu, masalah tak hanya sebatas akses dan ketersediaan perangkat. Masalah besar juga terkait dengan lemahnya literasi digital di Indonesia. Secara konsep, literasi tidak sekadar baca dan tulis, tetapi juga keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang berbentuk cetak, visual, digital, dan auditori, yang kesemuanya disebut literasi informasi. Komponen literasi informasi ini terbagi atas (literasi) dini, dasar, perpustakaan, media, teknologi, dan visual.

Mengacu pada laman literasidigital.id, pemenuhan akses internet menjadi kebutuhan semua wilayah. Ketersediannya membuat literasi digital akan semakin mudah. Harus diakui masih banyak daerah yang kesulitan dalam soal akses.

Mengutip Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019), sekitar 18 persen sekolah dasar (SD) dan menengah tidak mempunyai akses tersebut. Dalam lingkup rumah tangga, menurut Statistik Telekomunikasi Indonesia (BPS, 2018), wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki akses tertinggi dalam hal ini (89,04 persen).

Bagaimana peran orangtua dalam literasi anak? Selama ini, yang mendapat akses pengetahuan literasi umumnya hanya pelajar, mahasiswa, guru, atau dosen. Dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016) ditekankan bahwa orangtua dan keluarga perlu dilibatkan, mulai dari literasi usia dini, dasar, hingga visual.

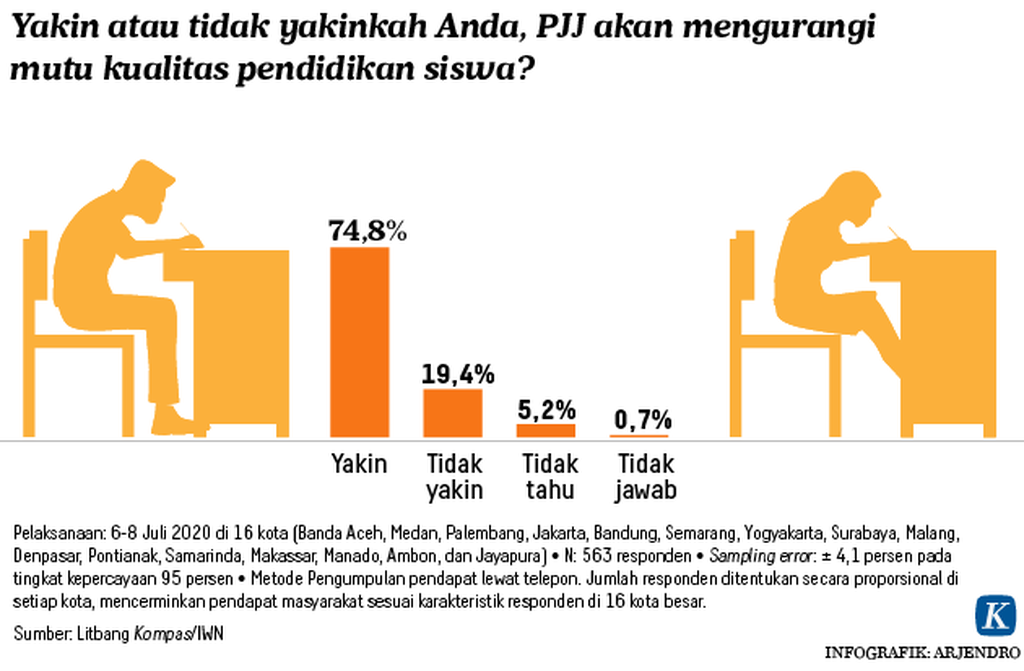

Semua ini dimaksudkan agar terbentuk literasi yang komprehensif dan saling terkait sehingga memampukan seseorang berkontribusi kepada masyarakat sesuai kompetensi dan peran sebagai warga negara global. Hasil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan 6-8 Juli 2020 juga menyimpulkan pentingnya orangtua membimbing anak selama belajar di rumah.

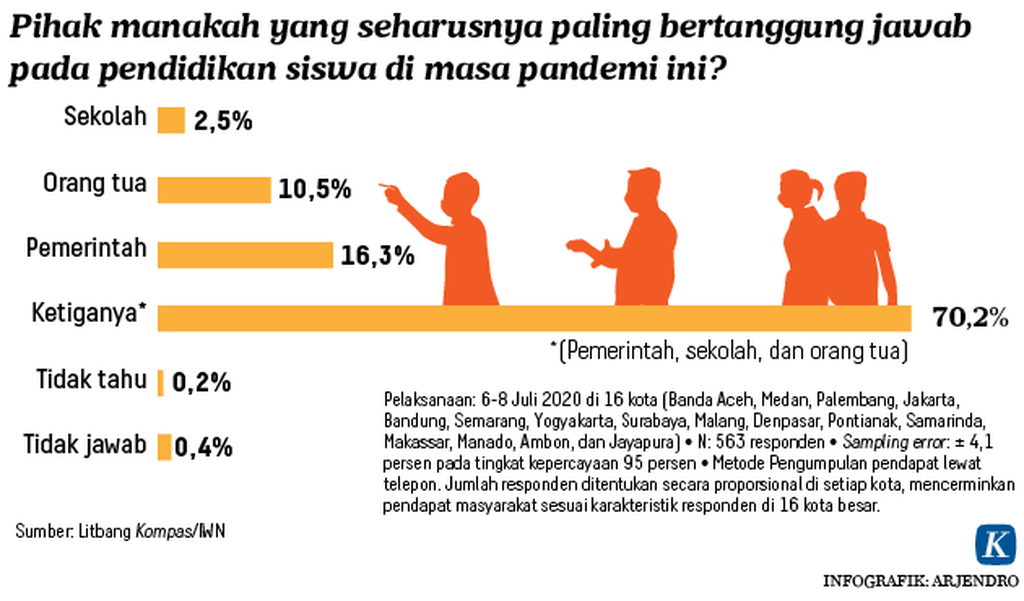

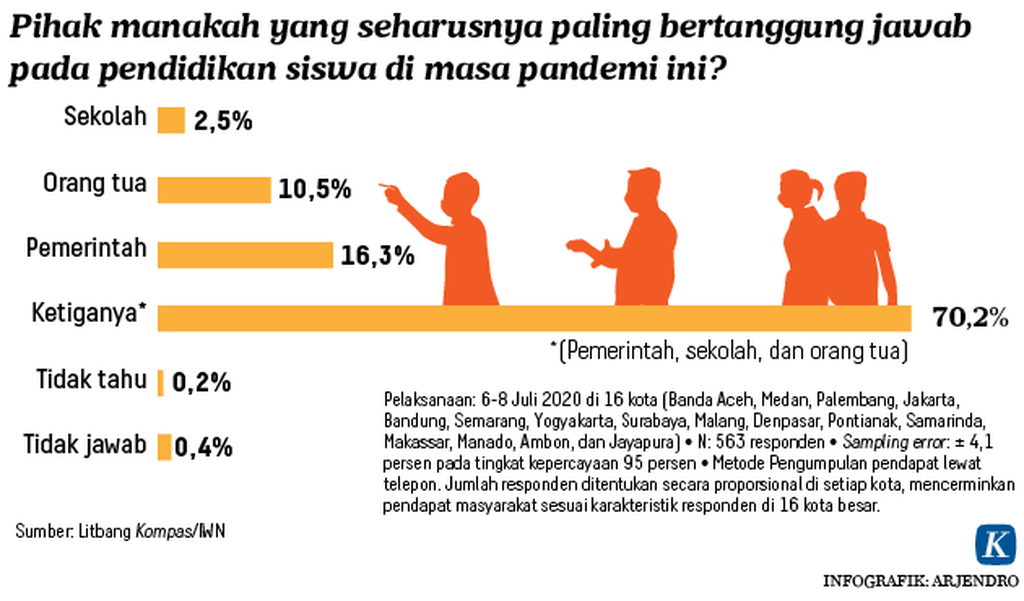

Mayoritas responden (96,8 persen) setuju akan hal tersebut. Sebanyak 70,16 persen responden lain juga sepakat pendidikan selama pandemi ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan orangtua.

Baca juga: Literasi Digital Bakal Masuk Kelas

Disiplin dan iklim belajar

Meningkatnya akses internet dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir menjadikan pembelajaran digital menonjol, baik daring maupun luring. Kelebihan dari aspek ini adalah, murid bisa belajar kapan pun sejauh terakses internet. Siswa juga mudah mengatur kecepatan belajar sesuai dengan bakat dan waktu, dan menurunkan biaya.

Namun, pembelajaran secara digital bukanlah tanpa kelemahan. Sistem ini ada juga kekurangannya, yaitu harus disiplin, ada perasaan terisolasi, dan terbatasnya pembelajaran sebaya, ataupun kecepatan dan biaya akses.

Keluhan akan masalah disiplin anak juga diungkapkan sebagian responden dalam jajak pendapat ini (36,41 persen), sedangkan berikutnya adalah jam belajar yang tidak kondusif.

Sejak 15 Juni 2020 pemerintah menetapkan 94 persen peserta didik di 429 kabupaten/kota zona kuning, oranye dan merah Covid-19 wajib mengikuti PJJ. Sementara enam persen peserta didik lain di 85 kabupaten/kota zona hijau bisa mengikuti pembelajaran tatap muka.

Toh hal tersebut tetap membuat resah masyarakat, setidaknya dalam jajak pendapat ini. Tujuh dari sepuluh responden cemas akan hal itu.

Masalahnya, selama PJJ pun guru, orangtua, dan murid sama-sama menghadapi persoalan yang tidak sepele. Mendampingi anak di rumah selama pandemi jelas bukan hal mudah mengingat tidak sedikit orangtua yang harus bekerja setiap hari, termasuk pula melibatkan anak-anak untuk membantu mereka.

Di sisi lain, bukan hal baru jika banyak orangtua yang masih beranggapan urusan pendidikan adalah tanggung jawab penuh guru dan sekolah. Begitu PJJ diberlakukan, para guru dan keluarga-keluarga mengalami berbagai keterkejutan, sedangkan siswa pun berhadapan dengan persoalan kelengkapan sarana, kenyamanan, dan kemampuan fokus belajar.

Sebagai contoh kasus, pengalaman guru SD di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Karena tak ada akses layanan internet, banyak murid yang tak masuk sekolah selama tiga bulan, dan sehari-harinya membantu orangtuanya berladang.

Begitu pula pada keluarga dengan anak disabilitas di pelosok yang kesulitan dalam akses logistik dan infrastruktur (Kompas.com, 18/6/2020). Data Susenas Badan Pusat Statistik Tahun 2018 mencatat, tiga dari 10 anak disabilitas banyak yang tidak bersekolah.

Baca juga: Literasi Digital: Penerapan dalam Kurikulum Mendesak

Mempertanyakan mutu

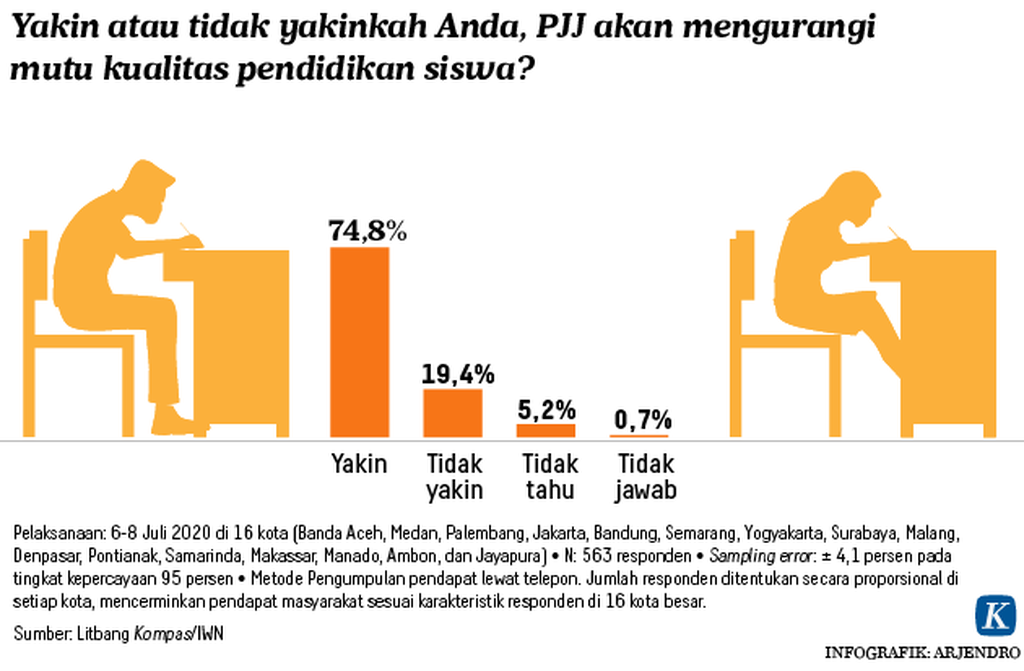

Wajar jika kemudian banyak yang mempertanyakan bagaimana kualitas lulusan murid dengan perpanjangan tersebut. Menurut peneliti sosiologi pendidikan LIPI, Anggi Afriansyah, dilansir laman bbc.com, pandemi ini menyebabkan proses capaian akademis para siswa tertinggal. Sejumlah mekanisme assessment pun tak bisa dilakukan, termasuk sekolah vokasi.

Hal ini juga menjadi kekhawatiran sebagian besar masyarakat, merujuk hasil jajak pendapat Kompas. Turunnya kualitas lulusan juga menjadi kekhawatiran utama sekitar 34 persen responden dalam jajak pendapat ini. Selain juga pesimistis bahwa anak akan tidak semangat bersekolah (23,27 persen).

Sejajar dengan aspek kualitas akademis adalah bagaimana kualitas penerapan literasi digital itu sendiri. Survei UNESCO bertajuk ”Digital Kids Asia Pacific” (DKAP) tahun 2019 menunjukkan bagaimana lingkungan masa kini yang ”serba daring” memengaruhi pembelajaran para siswa usia 15 tahun di empat negara, Vietnam, Fiji, Bangladesh, dan Korea Selatan.

Salah satu temuan penting dari survei itu adalah kesenjangan yang besar dalam penggunaan akses internet. Contohnya, empat dari lima anak di Korea rata-rata sudah menggunakan perangkat digital selama lebih dari lima tahun, sedangkan di Bangladesh 50 persen murid-murid baru memulainya pada usia 14 tahun.

Selain itu, sekitar 70 persen murid di Korea menyatakan para guru hanya sesekali membolehkan mereka menggunakan internet. Sedangkan siswa Bangladesh justru sebaliknya, guru selalu mendukung agar sesering mungkin memanfaatkan internet.

Terhadap kesenjangan itu, salah satu rekomendasi DKAP adalah semakin dini seorang anak terhadap perangkat digital, ia juga akan punya kemampuan yang lebih baik dalam berbagai hal terkait digital. Hal-hal digital itu antara lain keamanan dan ketahanan, emosi dan intelegensia, serta inovasi dan kreativitas. (LITBANG KOMPAS)