Memahami Besarnya Daya Tarik Jabodetabek (2)

Mural yang mengkritisi kondisi Ibu Kota terlukis di dinding di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Kamis (27/7/2017). Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan perekonomian masih menjadi magnet urbanisasi dari daerah. Pada 2016, jumlah penduduk Jakarta naik 1,1 persen dari tahun 2015 atau menjadi 10,3 juta penduduk.

Urbanisasi akan terus terjadi di kota besar. Kota besar seperti Jakarta akan selalu menarik bagi warga wilayah lain untuk ikut menikmati segala fasilitas dan mengadu nasib disana. Namun, urbanisasi cenderung dianggap negatif dan menimbulkan berbagai persoalan serius. Di sisi lain, migrasi tersebut bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan, di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan pusat pertumbuhan baru.

Jakarta sampai 2010 masih menjadi favorit bagi kaum urban untuk bermigrasi. Namun, pada periode berikutnya jumlah migrasi masuk cenderung menurun. Hal tersebut bukan berarti Jakarta tak diminati lagi. Pendatang tetap melalui Jakarta sebagai pintu gerbang, selanjutnya menuju kawasan penyangga Jakarta. Terjadilah proses de-urbanisasi, saat migrasi masuk Jakarta menurun dan migrasi masuk Bodetabek meningkat.

Keterbatasan lahan dan ruang hidup di Jakarta menjadi penyebab penyebaran penduduk ke wilayah pinggiran Jakarta. Penjalaran kota (urban sprawl) secara tak teratur ke pinggiran memicu proses sub-urbanisasi yang tak terkendali di Bodetabek.

Terbentuklah sentra-sentra industri dan permukiman baru di pinggiran Jakarta berupa kawasan perumahan dengan fasilitas pendukungnya yang identik dengan kota baru. Sub-urbanisasi ke pinggiran Jakarta pada 1976 sengaja diciptakan pemerintah untuk mengurangi beban Jakarta. Setiap wilayah penyangga mempunyai peran tersendiri. Wilayah Bekasi, misalnya, diarahkan jadi kawasan industri, Depok sebagai penyangga penyedia permukiman, serta Tangerang yang berperan campuran sebagai kawasan industri dan permukiman.

Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Bodetabek menarik warga untuk pindah ke wilayah itu. Warga yang masuk ke wilayah Bodetabek bisa berasal dari wilayah Jakarta atau memang pendatang dari luar wilayah Jakarta, seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau wilayah Sumatera.

Lanskap kota Jakarta dilihat dari udara di wilayah Teluk Jakarta, Senin (6/11/2017). Jakarta yang merupakan ibu kota negara kini semakin padat seiring perkembangannya menjadi berbagai pusat kegiatan ekonomi yang menarik arus urbanisasi.

Hasil penelitian Haryo (2007) dalam Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Periurban di Sekitar Pengembangan Lahan Skala Besar: Kasus Bumi Serpong Damai menyebutkan, para pendatang yang tinggal di sekitar lahan BSD sebagian besar sebelumnya tinggal di wilayah yang relatif masih dekat dengan BSD. Para pendatang itu di antaranya tinggal di Tangerang (30,8 persen) dan Jakarta (21,7 persen).

Dalam survei tersebut diungkapkan, sebagian besar responden pendatang pindah ke wilayah studi dengan alasan untuk memulai usaha atau pekerjaan baru (17 persen) dan untuk mencari pekerjaan (12,7 persen). Alasan lain karena ingin memeroleh pendapatan yang lebih baik (13 persen). Ada pula yang pindah ke BSD karena kelengkapan sarana prasarana (6,6 persen), kemudahan akses (3,3 persen), serta faktor keamanan (2,8 persen).

Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru di Bodetabek juga menjadi magnet bagi kaum urban yang biasanya datang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hasil penelitian Haryo (2007) juga mencatat, pendatang juga berasal dari wilayah lain di luar Jakarta, seperti Jawa Tengah (14 persen), Jawa Barat (10,3 persen), Sumatera (4,7 persen), dan Jawa Timur (3,7 persen).

Perluasan kawasan kota

Urbanisasi biasanya didefinisikan sebagai perpindahan penduduk desa. Perpindahan ini dalam teori migrasi klasik disebabkan oleh faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Migrasi masuk Jakarta pada periode 1971-2000 merupakan bagian dari urbanisasi tersebut. Pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan wilayah lain berbondong-bondong ke Jakarta dengan alasan klasik ingin mendapatkan penghidupan lebih layak karena di daerah asalnya kesulitan mencari pekerjaan.

Selanjutnya, migrasi pendatang beralih ke kawasan penyangga juga masih merupakan urbanisasi. Wicaksano (2016) dalam Urbanization & The Need for a National Urban Policy menyebutkan, ekspansi kawasan kota atau kawasan desa yang menjadi kota (urban sprawl) juga merupakan bagian dari urbanisasi. Kebijakan mengembangkan kota-kota kecil dan sedang tersebut untuk mengimbangi pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan.

Bocah penghuni Rusun Penjaringan, Jakarta Utara, bermain di lorong salah satu menara rusun tersebut, Senin (4/12/2017). Bagi anak-anak penghuni rusun, ruang lapang apa pun yang ada dapat menjadi tempat bermain mereka.

Urbanisasi tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi penduduk asli kawasan penyangga. Dari persoalan menurunnya luas lahan pertanian, tergusurnya penduduk asli, tenaga kerja yang tidak terserap, ketimpangan ekonomi, hingga masalah kemacetan. Gamal (2016) dalam Mengapa Industrialisasi dan Urbanisasi Gagal Membawa Kesejahteraan? menyebutkan, pembangunan dan industrialisasi di kawasan urban tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan warga sekitar.

Kawasan Bodetabek, seperti Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi, sebelum proses urban sprawl Jakarta, masih didominasi oleh areal pertanian. Sebagai contoh, pada 1997 Kabupaten Tangerang masih mempunyai 101.671,77 hektar lahan pertanian, tetapi pada 2016 berkurang menjadi 37.073 hektar karena beralih fungsi menjadi lahan permukiman, perdagangan, dan industri.

Myrdal dalam Tren Urbanisasi di Indonesia menyatakan, dampak negatif menurunnya luas lahan pertanian akan memengaruhi produktivitas pertanian karena kesulitan mencari tenaga kerja di pedesaan. Dampak yang lebih luas juga akan memengaruhi industri yang berkembang di kota yang membutuhkan produk pertanian perdesaan. Jika pengaruhnya besar bagi industri, pertumbuhan produk domestik bruto nasional akan menurun.

Lahan pertanian penduduk asli ”dipaksa” dijual oleh pengembang properti Bumi Serpong Damai, Summarecon Serpong, dan Paramount Serpong yang akan membangun properti untuk memenuhi kebutuhan pendatang. Sebagian warga pendatang masih bertahan di sisa lahannya, tetapi sebagian lagi tergusur hingga ke pinggiran Kabupaten Tangerang. Hal itu bisa terlihat dari beberapa kampung yang lokasinya ”terjepit” oleh kompleks perumahan. Aksesnya pun ada di sela-sela cluster perumahan dengan jalan masuk kecil.

Meski sampai sekarang para penduduk kampung tidak pernah protes dengan ”keterjepitan”-nya, hal tersebut bisa menjadi bom waktu masalah yang bisa meledak setiap saat. Contohnya pada 2004 terjadi demonstrasi warga desa Kelapa Dua, Curug, Kabupaten Tangerang. Sekitar 300 orang memblokade Jalan Gading Raya di kompleks Perumahan Gading Serpong sebagai bentuk protes atas pembangunan tembok perumahan di daerah itu yang menghalangi aktivitas warga (Kompas, 29/10/2004).

Penyerapan tenaga kerja juga menjadi masalah tersendiri. Pendatang yang rata-rata merupakan kelas menengah, berpendidikan tinggi, sudah mempunyai pekerjaan tetap di Jakarta. Namun, penduduk asli yang sebelumnya bekerja sebagai petani dan rata-rata berpendidikan rendah akan sulit terserap di lapangan kerja perdagangan.

Akhirnya, banyak dari penduduk asli yang bekerja di sektor informal, misalnya menjadi satpam kompleks perumahan dan pertokoan, pekerja rumah tangga, pramuniaga toko, ataupun buruh bangunan. Kondisi tersebut berdampak pada ketimpangan ekonomi warga kaya dan miskin yang semakin lebar.

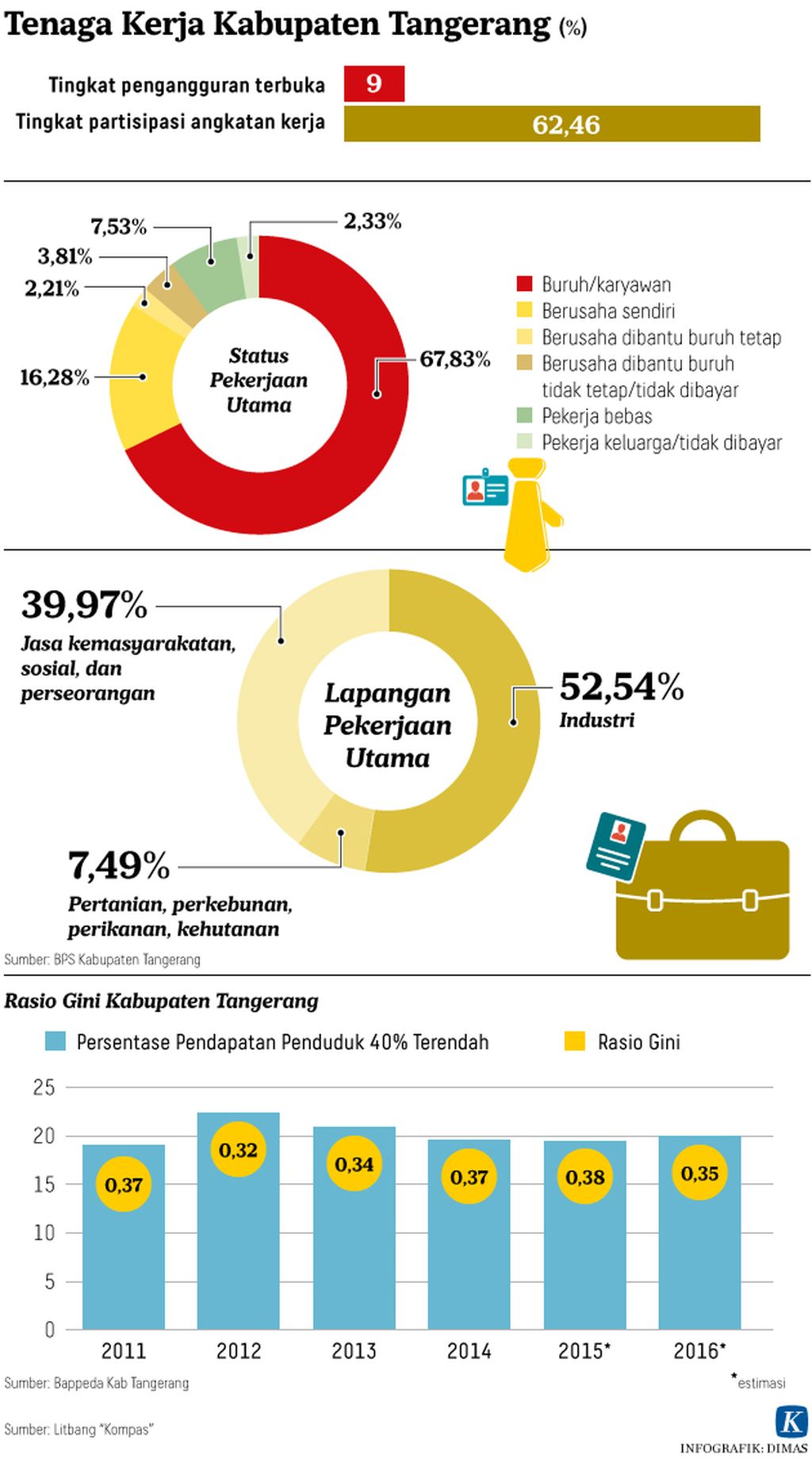

Selama 2011-2016, angka gini rasio Kabupaten Tangerang berkisar dari angka 3,2 hingga 3,9 dan menurut Bappeda Kabupaten Tangerang berada pada ketimpangan sedang. Hal ini perlu diwaspadai karena diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun setelahnya.

Data indeks gini pada 2013 menunjukkan, 20,9 persen produk/pendapatan domestiknya bisa dinikmati kelompok penduduk berpendapatan rendah setelah tahun sebelumnya kelompok tersebut menikmati 22,42 persen pendapatan.

Pada 2014 terjadi penurunan sehingga pada tahun tersebut hanya 19,6 persen pendapatan domestik yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Selanjutnya, kondisi tersebut belum membaik dan diperkirakan pada 2015 dan 2016 kembali menurun mencapai 19,4 persen dan 19,9 persen.

Urbanisasi menguntungkan?

Sejumlah ibu menyelesaikan pesanan kaus pada industri rumah tangga konfeksi di Desa Kebutuh Jurang, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin (4/9). Ada sekitar 700 orang di desa itu yang hidup dari konfeksi. Mereka berupaya mandiri di kampung halaman dan mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta.

Namun, di sisi lain proses perluasan kawasan kota ke kawasan penyangga bisa menjadi hal yang positif. Abraham Fanggidae, dalam artikel ”Arus Urbanisasi Membanjiri Jakarta” yang dimuat Kompas (8/7/2017), mengatakan, urbanisasi bisa menjadi hal positif bagi sosial ekonomi warga pendatang dan penduduk asli.

Abraham menyebutkan, ratusan rumah tangga pendatang pasti membutuhkan perempuan PRT dengan tingkat upah sekitar Rp 1 juta per bulan atau lebih. Bekerja menjadi PRT jauh lebih mudah ketimbang menjadi buruh pabrik. Alasannya untuk menjadi PRT tidak butuh pendidikan formal, hanya dibutuhkan ketekunan, rajin, dan kejujuran. Dari sisi pendapatan, mereka juga cukup menguntungkan karena gaji Rp 1 juta per bulan bisa diterima bersih tanpa dipotong untuk makan ataupun transportasi.

Gaji yang didapat bisa digunakan untuk menopang kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Jika selama ini mereka bekerja di sektor pertanian, nilai pendapatannya tidak terlalu tinggi, tapi bekerja di sektor perdagangan dan jasa meningkatkan nilai pendapatan.

Hal senada diungkapkan Lewis dalam penelitian Tren Urbanisasi di Indonesia bahwa tenaga kerja yang kurang produktif/tidak produktif bisa bekerja di sektor modern. Secara agregat, semua tenaga kerja ini akan menyumbang total pendapatan nasional.

Teori tersebut sedikit banyak bisa terlihat pada peningkatan pendapatan per kapita di kawasan Bodetabek pada lima tahun terakhir. Pendapatan per kapita penduduknya cenderung lebih tinggi dari wilayah tetangganya yang tidak berbatasan dengan Jakarta.

Rumah bersubsidi kini banyak dibangun di pinggiran Ibu Kota, seperti di daerah Depok, Jawa Barat, Minggu (26/6/2016). Rumah bersubsidi ini diperuntukan bagi para karyawan dengan pendapatan Rp 3 juta-Rp 4 juta per bulan. Rumah tipe 27/84 ini ditawarkan dengan harga Rp 133 juta dan menjadi incaran kaum pekerja sub-urban Jakarta.

Pendapatan per kapita Kabupaten Bogor (Rp 32,96 juta ), misalnya, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sukabumi (Rp 20,92 juta) dan Kabupaten Cianjur (Rp 14,42 juta). Di Banten, disparitasnya juga cukup tinggi. Wilayah Banten yang berbatasan langsung dengan Jakarta mempunyai pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Pendapatan per kapita Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, Rp 30,53 juta, lebih rendah ketimbang Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Apalagi, wilayah yang jauh dari Jakarta, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang rata-rata pendapatan per kapita penduduknya Rp 18 juta.

Namun, tidak mudah mengubah paradigma bahwa urbanisasi tersebut bisa menjadi hal positif. Dampak negatif lebih banyak didapat karena daerah tujuan sering kali tidak siap menjadi kawasan urban yang besar.

Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dari daerah asal bisa menjadi senjata ampuh untuk meminimalkan arus migrasi ke kota besar. Program Dana Desa yang digulirkan sejak 2015 bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Warga desa akhirnya memilih tetap tinggal di desa mengelola segala potensi yang ada dibandingkan harus berbondong-bondong ke kota.

Urbanisasi, merugikan atau menguntungkan, menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antarpemerintah daerah serta peran pemerintah pusat untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru dan terus melaksanakan program Nawacita, membangun dari pinggiran. (M Puteri Rosalina/Litbang Kompas)