Caleg Perempuan Menembus Legislatif, antara Militansi dan Privilese

Di tengah kuatnya budaya patriarki dan sistem pemilu proporsional terbuka, posisi caleg perempuan menjadi lemah. Lalu, bagaimana strategi para caleg perempuan untuk menembus lembaga legislatif?

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik berunjuk rasa menolak peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang keterwakilan perempuan dalam partai, di depan Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/4/2013).

- Kuatnya budaya patriarki ditambah lagi dengan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka membuat posisi caleg perempuan menjadi lemah.

- Sebagian caleg perempuan memanfaatkan modal kapital dan privilese, seperti jejaring kekerabatan yang dimiliki, untuk berkontestasi.

- Caleg perempuan yang tak punya modal kapital memupuk simpati dengan berupaya selalu hadir di tengah masyarakat.

Jelang sore di awal Desember 2018, sekelompok warga paruh baya asyik bercengkrama di salah satu sudut wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Meski pembicaraan terkesan tak serius, mereka terlihat waspada dan enggan begitu saja mengizinkan orang lain bergabung ke lingkaran tersebut. Tidak terkecuali ketika Eneng Malianasari tiba, lalu memperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

”Maaf, kami tidak mau menerima politisi perempuan,” kata salah satu warga kepada Malia sembari menundukkan kepala.

Kalimat penolakan telontar begitu saja meski ia belum memaparkan apa pun terkait dengan materi kampanye yang sudah disiapkan untuk berkontestasi di pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun 2019. Alih-alih ingin mengetahui kehadirannya sebagai politisi, warga perempuan lain yang ada di sana justru bertanya tentang agama dan status pernikahan calon anggota legislatif (caleg) berusia 32 tahun itu. Setelah mendapatkan jawaban, warga dimaksud menyarankan Malia agar lebih dulu menikah dan berpakaian sesuai kaidah agama ketimbang menjadi politisi.

Melihat respons tersebut, Malia tak banyak berkomentar apalagi mendebat warga. Ia memilih untuk meninggalkan sekumpulan warga itu, lalu bergeser ke wilayah lain untuk melanjutkan kampanye di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10 untuk DPRD, yang meliputi Kecamatan Grogol Petamburan, Taman Sari, Kebon Jeruk, Palmerah, dan Kembangan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari.

Penolakan warga sebenarnya sudah diduga oleh Malia. Sebelum resmi menjadi caleg dan berkampanye, pegiat isu keberagaman itu juga berhadapan dengan tantangan yang sama dari keluarga. ”Bagi orangtua, kan, kesuksesan perempuan itu baru tercapai setelah menikah, berkeluarga, punya anak. Pilihan untuk masuk ke politik dianggap semakin mempersulit itu semua,” kata politisi asal Garut, Jawa Barat, itu, di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Berbeda dengan pandangan orangtuanya, status lajang justru mempermudah Malia menyusuri gelanggang politik. Tak banyak lapisan masyarakat yang harus ia lewati dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penolakan di beberapa lokasi tak menyurutkan semangatnya untuk terus berkampanye.

Sebagai caleg perempuan yang baru pertama kali berkontestasi, kampanye dari rumah ke rumah menjadi jurus andalan Malia untuk menembus DPRD DKI. Tak pernah satu hari pun ia absen berkeliling hingga masa kampanye habis. Menurut dia, itu satu-satunya cara yang bisa ditempuh lantaran tidak memiliki modal sosial, seperti jejaring kuat, di suatu wilayah. Ditambah lagi, ia berangkat dari partai politik (parpol) yang juga baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada 2019. ”Kalau fokus berkampanye, rasanya itu sudah cukup bagi caleg untuk bisa terpilih,” ujar Malia yang lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 dengan perolehan 4.645 suara.

Baca juga: Jalan Berliku Menjaring Caleg Perempuan

Kampanye dari rumah ke rumah, lanjutnya, semakin penting bagi caleg yang tidak memiliki modal kapital besar. Melalui pertemuan langsung, caleg bisa memberikan pemahaman kepada warga mengenai bahaya politik uang sekaligus menyampaikan pesan politik dalam bentuk lain. Untuk itu, Malia pun mengoptimalkan kecakapan berkomunikasi yang didapat dari materi komunikasi politik dan komunikasi massa saat berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F10%2Fdb23d672-bdc4-4242-91b7-88442203715b_jpg.jpg)

Pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyanyikan mars partai saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Ia menambahkan, idealnya parpol bisa membantu caleg perempuan menghadapi imbas kultur partiarki yang masih mengakar di masyarakat. Sayang, hal tersebut justru masih terjadi di internal. Meski mengklaim sebagai partai yang mengutamakan partisipasi anak muda, perempuan, dan kelompok lintas agama, langkah PSI untuk memenangkan caleg perempuan dinilai masih jauh dari harapan. ”Upaya parpol untuk memenangkan caleg perempuan agar lolos ke parlemen itu masih jadi pekerjaan rumah yang panjang,” ucap Malia.

Privilese

Di tengah kuatnya budaya patriarki dan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana kontestasi menjadi begitu keras, posisi caleg perempuan menjadi lemah. Sebagian besar caleg perempuan yang lolos ke parlemen merupakan kerabat kepala daerah, petinggi parpol, atau bagian dari dinasti politik.

Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), salah satunya. Sebagai putri dari Namto Hui Roba, Bupati Halmahera Barat 2006-2011 dan 2011-2016 yang kini menjadi anggota DPD itu, ia mengaku memiliki privilese. Selain anak politisi, ia juga punya jejaring keluarga besar di Maluku Utara, dapilnya saat berkontestasi di Pileg 2014 dan 2019. Tidak dimungkiri, keistimewaan itu mempermudahnya dalam memobilisasi konstituen. Setidaknya di tahap awal berkampanye, warga bersedia untuk meluangkan waktunya.

”Ibarat masuk ke rumah orang lain, privilese itu membantu orang mau membukakan pintu. Tetapi, setelah itu, kan, bergantung impresi mereka terhadap calegnya. Sudah tidak ada hubungan lagi dengan situasi awal ketika membuka pintu tadi,” kata Irine.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Irine Yusiana Roba Putri.

Ia melanjutkan, privilese tidak serta-merta menghilangkan beban sebagaimana dipikul caleg perempuan pada umumnya. Ia yang pertama kali menjadi caleg pada usia 29 tahun pun pernah diserang kampanye hitam menyangkut sosoknya sebagai anak muda, perempuan, dan penganut agama minoritas di sana.

Namun, untuk memenangi hati konstituen, Irine mengonstruksi diri sebagai politisi yang dekat dengan rakyat. Saat itu, ia berjanji tidak akan meninggalkan konstituen dan akan selalu kembali ke dapil karena hobi menyelam di laut Maluku Utara. Pendekatan itu mengantarkannya memperoleh lebih dari 45.000 suara sekaligus menempatkan Irine sebagai caleg dengan perolehan suara tertinggi di Maluku Utara. ”Kedekatan dengan masyarakat itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibayar pakai duit, tidak bisa pakai ketenaran, harus dengan sentuhan tangan dan obrolan,” ujarnya.

Baca juga: Kantong Suara Caleg Perempuan

Jelang Pileg 2019, Irine pun menyadari privilese utamanya, yakni bisa memahami bahasa perempuan sebagai segmen pemilih dominan. Bahasa dimaksud terkait dengan alam pikir perempuan yang tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga selalu menyangkut keluarga dan lingkungan. Misalnya, ketika bicara soal program Indonesia Pintar, ia tak sebatas mempromosikan beasiswa untuk anak sekolah, tetapi juga membicarakan cita-cita membangun bangsa yang konteksnya luas bisa dimulai dari keluarga. ”Jadi, kalau mereka bisa mendapatkan pesan bahwa jika perempuan diwakili perempuan itu akan sangat baik, itulah privilese kita sebagai perempuan,” ujarnya.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Siti Mukaromah, mengungkapkan, dalam sistem pemilihan terbuka sering kali caleg perempuan memandang hanya modal kapital yang bisa digunakan untuk berkontestasi. Padahal, modal sosial juga bisa menjadi bekal yang kuat. Sebagai aktivis perempuan dari Ikatan Pelajar Perempuan NU (IPPNU), Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, ia terbiasa hadir di tengah masyarakat tradisional.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F13%2Fd3e6c1f9-bdf5-4eb0-90d1-bce5403acb0a_jpg.jpg)

Politisi PKB, Siti Mukaromah (kiri), saat mengikuti acara Kompas Talks dengan tema Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2024, di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Kebiasaan untuk hadir di tengah masyarakat yang juga jadi konstituennya di Dapil Jawa Tengah VIII itu mempermudah Mukaromah untuk menyampaikan berbagai edukasi politik. Pada tingkatan selanjutnya, hal itu juga berbuah menjadi perolehan suara yang mengantarkannya sebagai anggota DPR selama dua periode terakhir. ”Edukasi politik saat kampanye itu akan jauh lebih terpatri di hati masyarakat ketimbang banyak amplop yang bertebaran menjelang hari-H pemilu,” ujarnya.

Bebas dari stigma

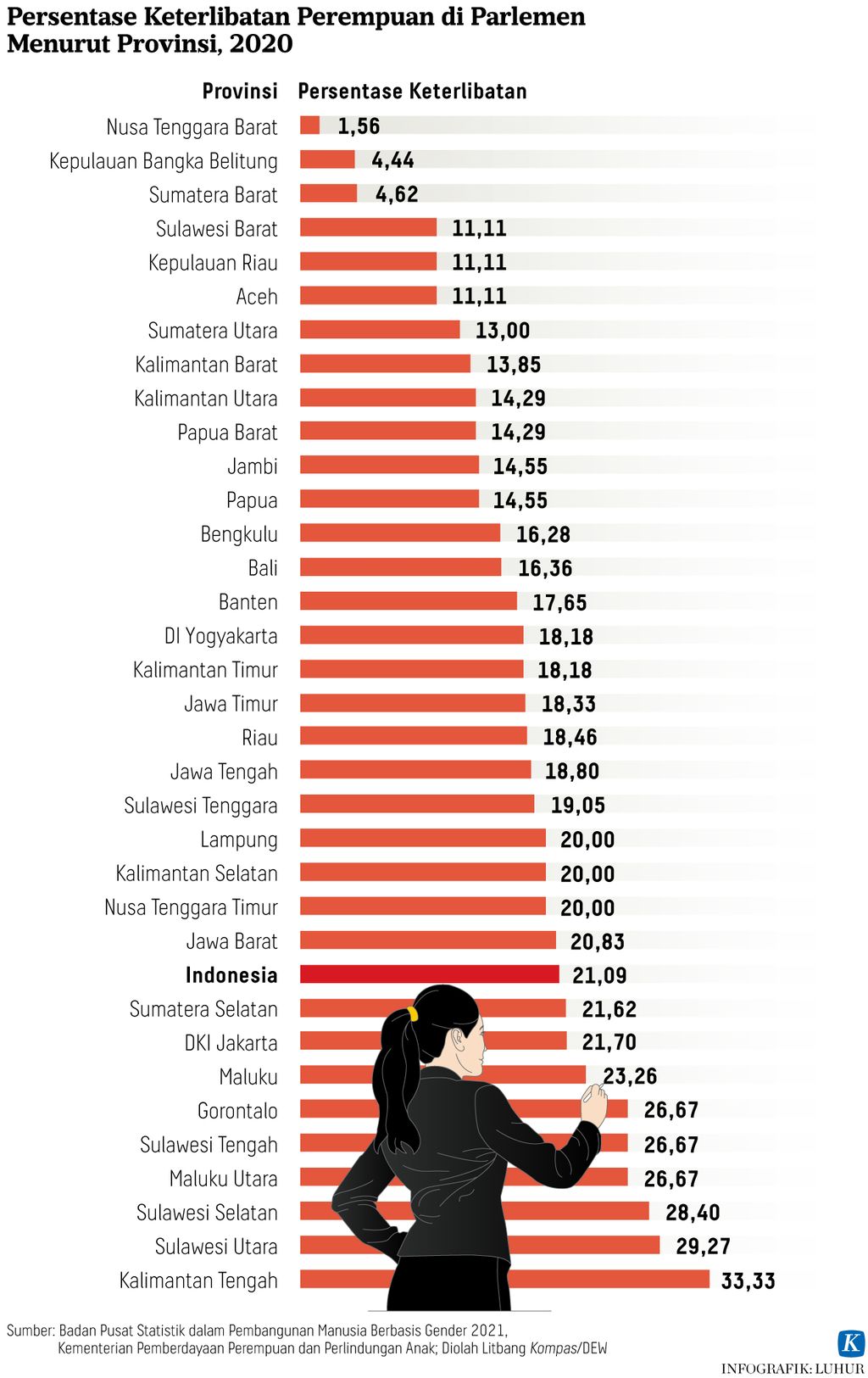

Kendati demikian, privilese secara kultural, ekonomi, dan politik tidak dimiliki semua perempuan. Kelindan sistem yang patriarkis masih menyebabkan banyak perempuan belum merdeka dalam berbagai hal. Dampaknya, keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari harapan. Sekalipun Undang-Undang Pemilu menyaratkan kuota 30 persen caleg perempuan, mereka yang lolos ke parlemen belum pernah mencapai 30 persen dari total anggota legislatif terpilih.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR selama tiga periode berturut-turut adalah 17,86 persen pada 2009-2014; 17,32 persen pada 2014-2019; dan 20,87 persen pada 2019-2024. Sementara di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ada 26,52 persen kursi yang diduduki anggota legislatif perempuan pada 2009-2014; 25,76 persen pada 2014-2019; serta 30,88 persen pada 2019-2024.

Parpol bisa mendapatkan sejumlah keuntungan dengan menominasikan caleg perempuan. Parpol jelas akan mendapatkan citra positif karena prokesetaran jender dalam politik

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, berdasarkan hasil risetnya, kemenangan caleg perempuan di Indonesia dipengaruhi kuat oleh afiliasi dengan sayap organisasi perempuan dari sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) besar atau aktif di berbagai kelompok kerohanian. Riset lain menunjukkan, kans kemenangan caleg non-aktivis diisi oleh mereka yang merupakan bagian dari keluarga politik tertentu. Itu terlihat dari keterpilihan anggota legislatif atau kepala daerah perempuan yang ternyata bagian dari jaringan kekerabatan atau oligarki lokal.

Artinya, perempuan yang mampu menembus parlemen masih terbatas pada kalangan yang memiliki privilese. ”Karena, privilese itu yang membuat caleg perempuan tidak terpengaruh stigma partiarki, baik secara sosio kultural maupun narasi favoritisme kepemimpinan secara sosio religius,” kata Wasisto.

Untuk memutus rantai tersebut, lanjutnya, diperlukan proses panjang. Pertama, terkait dengan persebaran segmen pemilih rasional yang masih terkonsentrasi di kawasan urban. Padahal, segmen pemilih ini bersifat egaliter dalam memilih caleg, baik pria maupun wanita. Selain itu, Wasisto mengusulkan pengaktifan kembali utusan golongan dalam komposisi anggota DPR sehingga caleg perempuan tidak terhambat kesenjangan antara jumlah yang mencalonkan dan yang terpilih.

Di sisi lain, parpol semestinya juga tidak ragu untuk menominasikan, bahkan memenangkan caleg perempuan. Saat ini, dukungan parpol masih terbatas karena mempertimbangkan hubungan caleg perempuan dengan dinasti politik tertentu, afiliasi dengan ormas tertentu, dan dukungan dari tokoh masyarakat berpengaruh. Parpol juga masih cenderung bersikap pragmatis daripada idealis terkait dengan caleg perempuan.

Padahal, parpol bisa mendapatkan sejumlah keuntungan dengan menominasikan caleg perempuan. Parpol jelas akan mendapatkan citra positif karena prokesetaran jender dalam politik. ”Selain itu, juga menunjukkan bahwa parpol pro pengarusutamaan jender dalam pembuatan kebijakan publik jika punya banyak wakil perempuan,” kata Wasisto.