Uji Moralitas Hakim Konstitusi

Perubahan ketiga UU MK memberikan keuntungan bagi sejumlah hakim konstitusi. Salah satu substansi perubahan yang ”diberikan” DPR dan pemerintah itu adalah aturan perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.

Hakim konsitusi Saldi Isra (kiri) berbincang dengan hakim konstitusi Suhartoyo saat pembacaan keputusan terkait perkara perselisihan sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (15/02/2021). Selain hakim konstitusi, semua pihak yang terkait mengikuti persidangan ini secara daring.

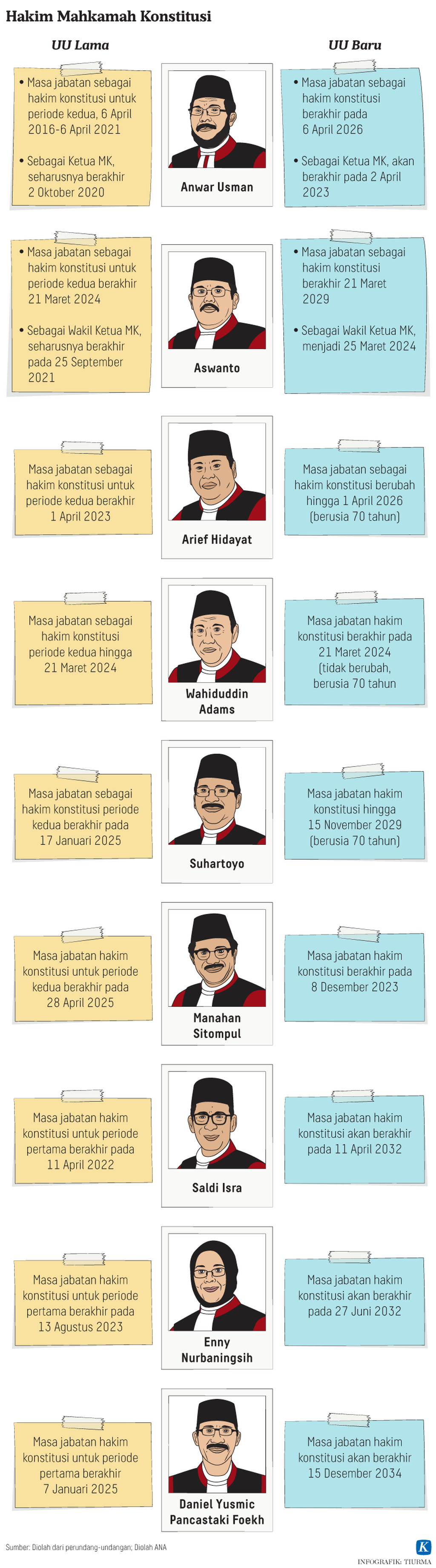

Tahun lalu, tepatnya 1 September 2020, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengesahkan perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diundangkan menjadi UU No 7 Tahun 2020 pada 29 September 2020. Salah satu substansi perubahan tersebut adalah memperpanjang masa jabatan ketua dan wakil ketua MK menjadi 5 tahun, serta masa jabatan hakim konstitusi hingga 70 tahun selama masa kerjanya maksimal 15 tahun.

Ketentuan ini mengubah aturan di dalam UU MK lama, yaitu UU No 24/2003, yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali periode. Dengan ketentuan lama ini, seorang hakim konstitusi akan menjabat paling lama 10 tahun. Sementara masa jabatan ketua dan wakil ketua MK semula diatur selama lima tahun, kemudian diubah melalui revisi UU pada 2011 menjadi 2,5 tahun. Masa jabatan ketua dan wakil ketua itu kemudian dikembalikan pada aturan pertama, yakni 5 tahun, melalui UU terbaru.

Di luar proses legislasinya yang dinilai sejumlah kalangan tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, norma baru mengenai masa jabatan hakim konstitusi dan pimpinan MK tersebut berlaku untuk hakim konstitusi yang menjabat saat ini. Hal ini termaktub di dalam ketentuan peralihan pada Pasal 87 Huruf b UU No 7/2020.

Tak dapat dimungkiri, sejumlah hakim konstitusi sangat diuntungkan oleh aturan perpanjangan masa jabatan yang ”diberikan” DPR dan pemerintah tersebut. Misalnya, Ketua MK saat ini, Anwar Usman, jika mengacu pada periodisasi jabatan hakim MK seharusnya mengakhiri masa kerjanya untuk periode kedua pada 6 April 2021. Namun, UU MK baru menyatakan dia dapat pensiun jika berumur 70 tahun atau telah bekerja paling lama 15 tahun. Alhasil, ia pun otomatis diperpanjang masa jabatan sebagai hakim MK hingga lima tahun ke depan.

Baca juga: Saat DPR ”Manjakan” Hakim MK

Hakim konstitusi Anwar Usman memimpin persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021). MK telah menerima 135 permohonan perselisihan hasil pilkada yang sedang dan akan disidangkan. Pada hari pertama persidangan, 35 permohonan perselisihan disidangkan yang dibagi dalam tiga panel.

Begitu pula sebagai ketua MK, Anwar Usman seharusnya mengakhiri jabatannya pada 2 Oktober 2020 karena sudah menjabat selama 2,5 tahun. Akan tetapi karena aturan baru, ia pun akan menjabat untuk 2,5 tahun berikutnya atau hingga April 2023.

Begitu pula dengan Aswanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua MK yang seharusnya akan berakhir pada 25 September 2021 jika mengacu pada ketentuan masa jabatan 2,5 tahun. Namun, dengan aturan baru, ia otomatis akan menjabat sebagai Wakil Ketua MK hingga Maret 2024. Sebagai hakim konstitusi, Aswanto akan mengakhiri masa jabatannya pada 2029.

Saldi Isra yang dilantik menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu dan akan mengakhiri periode pertamanya jika mengacu pada UU lama pada April 2022, maka akan langsung mendapatkan keuntungan perpanjangan masa jabatan.

Saldi Isra yang dilantik menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu dan akan mengakhiri periode pertamanya jika mengacu pada UU lama pada April 2022, maka akan langsung mendapatkan keuntungan perpanjangan masa jabatan. Ia baru akan mengakhiri masa jabatannya pada 2032 atau menjabat selama 15 tahun di MK.

Hanya dua hakim konstitusi yang tidak mendapatkan keuntungan dari UU ini, yaitu Wahiduddin Adams dan Manahan Sitompul. Masa jabatan Manahan Sitompul justru menjadi lebih pendek karena ia harus pensiun pada usia 70 tahun, yaitu pada 2023 (lihat tabel).

Baca juga: MK dalam Bayang-Bayang Yuristokrasi

Mayoritas hakim konstitusi menerima berkah akibat perubahan ketentuan masa jabatan tersebut. Persoalannya, ketentuan tersebut saat ini diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya ada tiga permohonan uji formil dan uji materiil terhadap UU No 7/2020 tentang perubahan ketiga UU MK.

Perkara tersebut diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK (terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, dan Indonesia Corruption Watch), Allan Fatchan Gani Wardana yang juga dosen Fakultas Hukum sekaligus Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi FH Universitas Islam Indonesia (UII), dan Priyanto, warga negara yang mengaku berniat menjadi hakim konstitusi. Selain aturan lain, ketiga pemohon tersebut kompak mempersoalkan aturan masa jabatan dan ketentuan peralihan di dalam UU MK yang baru.

Koalisi masyarakat sipil dan Allan Fatchan juga mempersoalkan proses pembahasan revisi UU MK yang dinilai cacat secara formil. Koalisi mencatat, revisi dilakukan secara tergesa-gesa, hanya dalam 7 hari, serta dibahas dalam situasi negara tidak stabil dan situasi bencana non-alam pandemi Covid-19 sehingga partisipasi warga negara tidak dapat dilakukan secara wajar dan mudah karena warga masih terkonsentrasi pada upaya mempertahankan hidup yang terancam virus SARS-CoV-2.

Ada sejumlah hak yang dilanggar dengan proses legislasi yang buru-buru ini, di antaranya hak berdaulat sebagai rakyat, yang memiliki kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan mengingat suara dan aspirasi terabaikan.

Terlepas dari persoalan formil, dengan mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi dan pimpinan MK, pembentuk undang-undang menempatkan MK dalam posisi yang sangat sulit. Mereka ”dipaksa” menangani perkara yang bersentuhan langsung dengan dirinya sendiri, menguji suatu ketentuan yang memberi keuntungan pribadi.

Baca juga: Sikap Hakim soal Pengujian UU MK Akan Tentukan Marwah Lembaga di Mata Publik

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (29/8/2020). Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. RUU tersebut merupakan revisi terhadap UU MK. Salah satu hal yang banyak mendapat sorotan dalam RUU MK adalah soal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga 15 tahun atau maksimal pensiun pada usia 70 tahun.

Bagi koalisi, proses revisi UU MK yang cacat formil itu sejatinya menurunkan muruah dan keluhuran MK. ”Namun, sangat kecil kemungkinan, bahkan hampir tidak mungkin, para begawan dan negarawan hakim konstitusi turun langsung menjadi pihak pemohon menguji revisi UU MK. Oleh karena itu, para pemohon sebagai warga negara yang concern akan penguatan MK mengambil inisiatif baik untuk menguatkan MK dalam menjaga denyut konstitusi, dengan mengingat pula fungsi MK yang berkelindan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara,” demikian tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam permohonannya.

Hal ini disadari oleh para hakim konstitusi. Setidaknya hakim konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra yang secara jujur mengemukakan hal tersebut dalam sidang Selasa (26/8/2021) mengaku diuntungkan oleh ketentuan peralihan. Di dalam UU MK terbaru, pemerintah dan DPR menaikkan syarat minimal usia hakim konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun.

Bagi koalisi, proses revisi UU MK yang cacat formil itu sejatinya menurunkan muruah dan keluhuran MK.

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kompleksitas karena saat ini Saldi yang dilantik menjadi hakim MK 2017 lalu belum berusia 55 tahun. ”Saya terbantu, umur saya belum 55 tahun,” ujarnya.

Wahiduddin juga mempersoalkan tentang pengaturan mengenai syarat usia minimal menjadi hakim konstitusi yang berubah-ubah dan juga mengenai masa jabatan hakim yang merupakan open legal policy atau kebijakan hukum yang terbuka yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Seperti diketahui, usia hakim minimal awalnya 40 tahun (UU No 24/2003) kemudian berubah menjadi 47 tahun (UU No 8/2011), dan kini menjadi 55 tahun (UU No 7/2020).

Begitu juga dengan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini, menurut Wahiduddin, membuat MK sebagai penjaga supremasi konstitusi dan pengawal demokrasi rentan terhadap potensi pragmatisme pembentuk undang-undang. Sebab, pengaturan tentang hal-hal tersebut sangat tergantung konfigurasi politik, kontestasi kekuatan parlemen, hasil pemilu legislatif atau pemilu presiden, dan lainnya. Ini coba dikontraskan dengan pengaturan hakim agung pada Mahkamah Agung yang tidak mengenal periodisasi jabatan.

”Dalam konteks perkara dan khususnya persidangan hari ini, boleh jadi Saudara mengatakan esensi persoalan utama ini adalah sebetulnya uji konstitusionalitas norma. Padahal, mungkin bagi hakim, saya pribadi mengatakan, ini bukan saja uji konstitusionalitas norma, uji moralitas hakim konstitusi. Uji moralitas kami,” ujar Wahiduddin.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fsaldi-isra-20170411NUT02.jpg)

Saldi Isra

Saldi Isra meminta ahli untuk menjelaskan doktrin hukum apa yang bisa mengenyampingkan asas nemo judex in causa sua. Asas ini mengatur bahwa hakim tidak dapat memeriksa, menguji, dan memutus setiap perkara yang terkait dengan dirinya.

”Karena ini kan berkaitan langsung dengan kepentingan hakim. Jadi, doktrin apa yang bisa menerobos itu. Doktrin-doktrin yang bisa menerobos asas nemo judex in causa sua,” tanya Saldi.

Saldi juga mengemukakan bahwa salah satu prinsip hukum dari sebuah ketentuan peralihan adalah tidak boleh merugikan subyek yang diatur. Sehingga, ketentuan peralihan itu menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam konteks masa jabatan hakim konstitusi, yaitu hingga 70 tahun selama masa tugasnya maksimal 15 tahun, klausul tersebut menguntungkan mayoritas hakim konstitusi.

Sikap MK

Persoalan mengenai masa jabatan hakim konstitusi sebenarnya bukan sekali ini saja menjadi perkara di MK. Sebelumnya, persoalan yang sama pernah diuji oleh dua hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Binsar Goeltom dan Lilik Mulyadi. Ada sejumlah pertimbangan menarik yang dapat dicatat dari perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Dalam putusan tersebut, MK menyebutkan bahwa periodisasi masa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu persoalan elementer. MK mengutip sejumlah teori mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yang antara lain sangat ditentukan oleh proses seleksi (the manner of the appointment or the mode of appointing judges) dan masa jabatan (term of office or the tenure judges). Seleksi hakim konstitusi di beberapa negara termasuk di Indonesia melibatkan Lembaga-lembaga politik, sehingga proses seleksinya cenderung agak lebih politis.

Di Jerman, misalnya, hakim konstitusi (Bundesverfassungsgerichtshof) di seleksi parlemen, yaitu setengah oleh majelis tinggi (Bundesrat) dan setengah oleh majelis rendah (Bundestag). Dengan kecenderungan demikian, di mana ada keterlibatan parlemen dalam mekanisme seleksi, banyak negara menentukan masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih panjang dan hanya untuk satu periode atau tidak mengenal periodisasi. Dengan begitu, persentuhan dengan lembaga politik yang terlibat dalam proses seleksi hanya berlangsung satu kali.

Di Indonesia, seleksi hakim konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul (pemerintah, DPR, dan MA). Tidak ada aturan standar bagaimana seleksi harus dilakukan oleh tiap institusi, sebab UU MK hanya menyebutkan prosesnya dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Pada praktiknya, seleksi pun dilakukan dengan cara-cara yang berbeda antar institusi.

Dalam kondisi itu, MK berpandangan, masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Ini penting sebab jika model dua kali periode masa jabatan dengan periodisasi yang lebih pendek diterapkan, independensi dan konsistensi hakim konstitusi yang berkeinginan dipilih kembali menjadi hakim pada periode kedua dikhawatirkan akan terganggu.

Meskipun demikian, dalam putusan tersebut, MK menyerahkan ihwal periodisasi jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Sebab, meskipun MK setuju untuk mengubah masa jabatan dan periodisasi hakim konstitusi menjadi lebih panjang, hal itu tidak dapat dilakukan dengan putusan MK. Alasan paling mendasar adalah berlakunya asas hukum yang universal bahwa hakim (termasuk hakim konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Di Indonesia, seleksi hakim konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul (pemerintah, DPR, dan MA). Tidak ada aturan standar bagaimana seleksi harus dilakukan oleh tiap institusi, sebab UU MK hanya menyebutkan prosesnya dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Pada praktiknya, seleksi pun dilakukan dengan cara-cara yang berbeda antarinstitusi.

”Dalam hal mana apabila diputuskan menjadi satu periode dengan masa jabatan lebih lama (7 atau 9 atau 11 tahun) atau menjadi dengan masa jabatan 70 tahun atau seumur hidup, tentu akan memberi keuntungan langsung bagi hakim konstitusi yang memutus perkara ini. Dikarenakan gagasan mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama dan cukup satu periode berkorelasi dengan upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, Mahkamah menyerahkan hal ihwal ini kepada pembentuk undang-undang,” demikian putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 halaman 97.

Lantas bagaimana dengan problem masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan ketua-wakil ketua MK yang saat ini diajukan uji materi? Bukankah hakim juga terikat dengan asas Ius Curia Novit/Curia Novit Jus di mana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Mengutip Wahiduddin Adams, di sinilah moralitas hakim konstitusi diuji. Begitu juga dengan kapabilitas mereka dalam menyelesaikan kompleksitas problem hukum.