Spiritualitas Digital

Dalam perspektif spiritualitas digital orang lebih merindukan respons virtual melalui like, emoticon, atau hadiah koin, ketimbang perhatian Tuhan sebagau tujuan akhir. Orang akan terlihat beragama saat di atas layar.

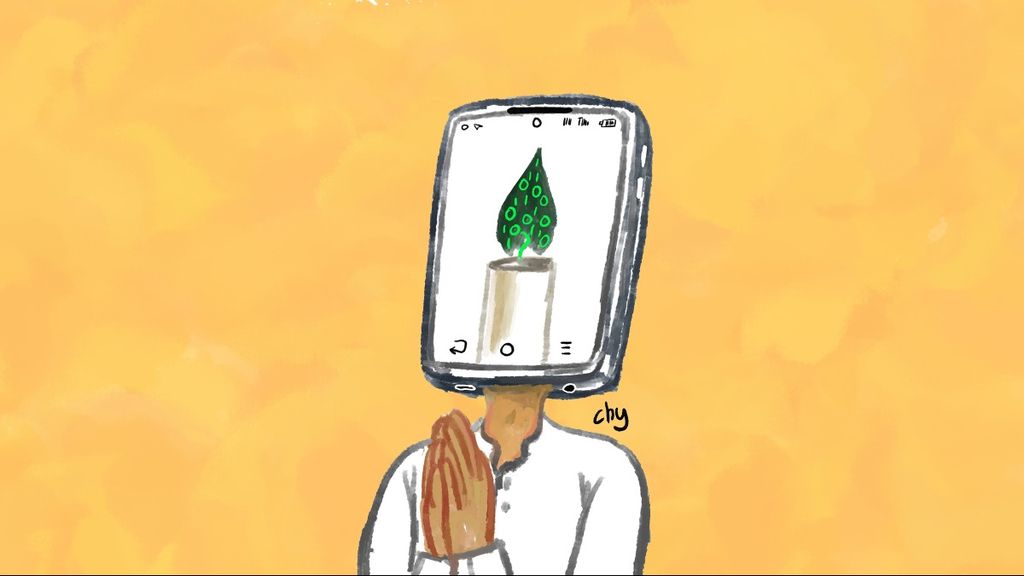

Ilustrasi

Belakangan ini muncul istilah spiritualitas digital, yakni benturan tidak terelakkan antaragama yang kawin-mawin dengan mesin- mesin digital.

Suatu jenis spiritualitas yang tumbuh berkembang beriringan dengan data virtual, berkecimpung di dalamnya, dan dari itu jiwa memperoleh pertautan seolah-olah telah melebur kepada satu kesatuan wujud. Tetapi, bukan wujud berdimensi ilahiat, melainkan digital being yang membentuk beragam tampakan. Suatu citra virtual.

Spiritualitas digital, karena itu bukan pengalaman transeksistensial manusia di dalam praktik ibadah agama yang dapat membuatnya terhubung dengan wujud rohaniah, melainkan suatu respons virtual ketika manusia menemukan kefanaan intensif di dalam dunia digital saat terkoneksi internet.

Di era serba digital seperti sekarang ini, misalnya, tidak sedikit ritual peribadatan agama mengalami reduksi nilai. Semula agama yang diperuntukkan untuk membina sisi sublimitas manusia karena determinasi media virtual berubah menjadi tontonan banal di media sosial. Karena itu, terasa janggal menyaksikan fenomena shalat berjemaah disiarkan melalui live streaming bak influencer berburu koin netizen.

Baca juga : Manusia Digital dan Ke(tidak)bebasan

Di masa lalu, manusia mempersepsi dirinya sebagai homo religiousa, yakni makhluk yang dapat terhubung dengan tatanan metafisis, melalui agama, dengan iman. Setelah dan karena terhubung, homo religiousa bukan sekadar berpikir seperti kemampuan homo sapiens yang mengalami revolusi kognitif 17.000 tahun lalu, melainkan juga mengalami transeksistensi. Mengalami revolusi spiritual.

Sejak itu, bermunculan ”manusia-manusia langit” yang telah dipingit agar senantiasa membumi meski jiwanya masih menggamit ketinggian. Kepada merekalah umat manusia mengorientasikan hidupnya dengan cara mengikuti perkataan dan perbuatan mereka yang bersepakat agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi.

Namun, itu telah terjadi berabad-abad lamanya di sepanjang alaf ketika umat manusia telah mengalami tiga babak revolusi, yakni revolusi kognitif, revolusi pertanian, dan revolusi sains, yang menurut Yuval Noah Harari, dalam Sapiens-nya, membuat manusia yang semula bukan apa-apa muncul dalam panggung sejarah sebagai makhluk paling signifikan di alam semesta sampai sekarang.

Saat ini para ahli menyebut sedang terjadi revolusi keempat: revolusi komunikasi. Galibnya perubahan radikal, revolusi ini melahirkan ledakan pengaruh di mana-mana, termasuk di dalam agama. Nyaris seluruh aktivitas manusia saat ini senantiasa melibatkan alat komunikasi digital yang membuat kemanusiaan kita mengalami perubahan sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Ilustrasi

Kritikus seperti Jean Baudrillard mengecam dampak revolusi digital yang mengubah eksistensi manusia menjadi simulakrum. Tom Nichols mengkhawatirkan gejala kedangkalan kebenaran akibat kelompok pakar yang kalah saing dengan kemunculan ”masyarakat serba ahli.” Dan orang seperti Walter Benjamin meragukan nilai estetis, dalam seni misalnya, yang mengalami kehilangan nuansa mistis dan kultis.

Life on screen, kata Sherry Turkle, sosiolog Harvard, bahwa dunia telah berpindah dan masyarakat telah bermukim di suatu lingkungan kehidupan baru: layar. Ya, saat ini, eksis- tensi kehidupan korporeal telah menjadi virtual. Di dalam layar, transformasi sedang terjadi. Dari homo sapiens menjadi homo digitalis. Dari spiritualitas iman jadi spiritualitas virtual.

Sinikal

Homo digitalis merupakan istilah sinikal. Digitus (Latin: jari) atau digital, dalam istilah homo digitalis berarti ’manusia jari’, yang lewat gawai, nyaris dapat melakukan apa saja. Melalui smartphone, jemari kita bak memegang tongkat sihir dapat memesan piza dari jauh, membeli baju dari pasar daring, bahkan memesan tiket pesawat hanya dari bilik kamar. Tampaknya baru kali ini fungsi jari menjadi lebih dominan digunakan daripada organ otak.

Perubahan kemampuan berpikir (I think) menjadi sekadar kelincahan jari jemari (I browse) membuat manusia kehilangan kontrol akal budinya sebagai makhluk otonom. Pergeseran ini sama artinya hilangnya supremasi kemanusiaan dari eksistensi merdeka menja- di makhluk digital yang berpikir dan bertindak sesuai struktur ontologis jejaringan algoritma.

Dengan kata lain, dalam suasana dikendalikan, homo digitalis adalah kepribadian yang telah dilucuti identitas kemanusiaannya menjadi data virtual untuk berbalik menentukan perilakunya saat terkoneksi dengan internet.

Dikaitkan dengan pengalaman keagamaan masyarakat, homo digitalis merupakan pribadi yang menemukan makna keagamaan tidak dari eksistensi agama itu sendiri, melainkan ketika ia telah terhubung ke dalam jaringan virtual.

Ia akan lebih merindukan respons virtual melalui like, emoticon, atau hadiah koin, ketimbang perhatian Tuhan sebagai tujuan akhir dari spiritualitas agama.

Dari kondisi ini, nilai pengalaman keberagamaannya tidak ditentukan dari kedekatannya dengan Tuhan, tetapi lebih dimeriahkan jika ia terhubung dengan jutaan netizen melalui aktivitas bermedia sosial. Ia akan lebih merindukan respons virtual melalui like, emoticon, atau hadiah koin, ketimbang perhatian Tuhan sebagai tujuan akhir dari spiritualitas agama.

Spiritualitas homo digitalis, karena itu berbeda dengan tujuan spiritualitas agama yang merindukan dan merahasiakan hubungannya dengan Tuhan melalui peribadatan. Jika dalam agama riya’ jadi musuh yang dapat menghancurkan nilai amal saleh, maka tidak dalam dunia virtual. Sebaliknya, homo digitalis akan lebih mengapresiasi pencitraan untuk menyatakan eksistensinya. Semakin ia tampak akan jauh semakin baik untuk dirinya. Semakin ia terkoneksi dengan jutaan netizen, akan semakin bernilai dirinya.

Pospiritualitas agama

Apa yang dimaksud pospiritualitas agama adalah keadaan ketika nilai-nilai agama, baik etis, moral, hukum, maupun spiritualitas, mengalami kontradiksi dari nilai agama itu sendiri. Dalam masyarakat digital seperti sekarang ini, nilai-nilai agama rentan mengalami pembalikan setelah ia muncul di atas layar ponsel pintar.

Seperti sudah dijelaskan di awal, apresiasi yang berlebihan kepada dunia maya mengubah orientasi, motif, dan niat dalam menjalankan praktik beragama. Artinya, bisa jadi apa yang tampak saleh di dunia virtual bukanlah nilai kenyataan agama itu sendiri, melainkan hanya penampakan semata untuk kepentingan publikasi dan narsisme. Ya, spiritualitas homo digitalis hanya kelihatan religius saat di dalam screen gawai. Hanya akan terlihat beragama saat berkecimpung di atas layar.

Bahrul Amsal Dosen Sosiologi FIS-H Universitas Negeri Makassar

Bahrul Amsal