Polio dan Tantangan yang Belum Terpenuhi

Munculnya kasus polio menunjukkan ekosistem imunisasi terutama polio sedang ”tidak sehat”. Sejak era reformasi, kinerja program imunisasi, termasuk imunisasi polio, sulit dipertahankan terutama di daerah-daerah.

Berita Kompas.id pada 21 Maret 2023 tentang kasus polio kembali menghebohkan Tanah Air. Beragam justifikasi bermunculan untuk menjelaskan fenomena penyakit yang dikenal dapat menyebabkan kelumpuhan permanen atau irreversible paralysis tersebut.

Sorotan yang paling menonjol adalah perihal persentase vaksinasi. Namun, perlu pandangan yang lebih berimbang untuk menakar ada apa dengan kinerja program imunisasi kita.

“Silent Emergency”

Berkat kerja keras semua pihak, Indonesia mendapatkan sertifikat bebas polio pada 2014. Menurut catatan sejarah, Indonesia sebenarnya telah eradikasi polio sejak virus polio terakhir terdeteksi di Aceh pada 2006. Pencapaian luhur tersebut tentu tidak terlepas dari keunggulan ekosistem imunisasi polio kala itu.

Upaya imunisasi polio dikenal luas sebagai program kesehatan nasional paling rapi, teratur, memiliki sasaran dan dampak yang jelas di masyarakat. Polio juga punya daya pikat bagi mitra dan lintas sektor lainnya untuk ikut serta mendukung penuh kegiatan imunisasi (Azizatunnisa dkk, 2021).

Baca juga: Kembali Menghadapi Polio

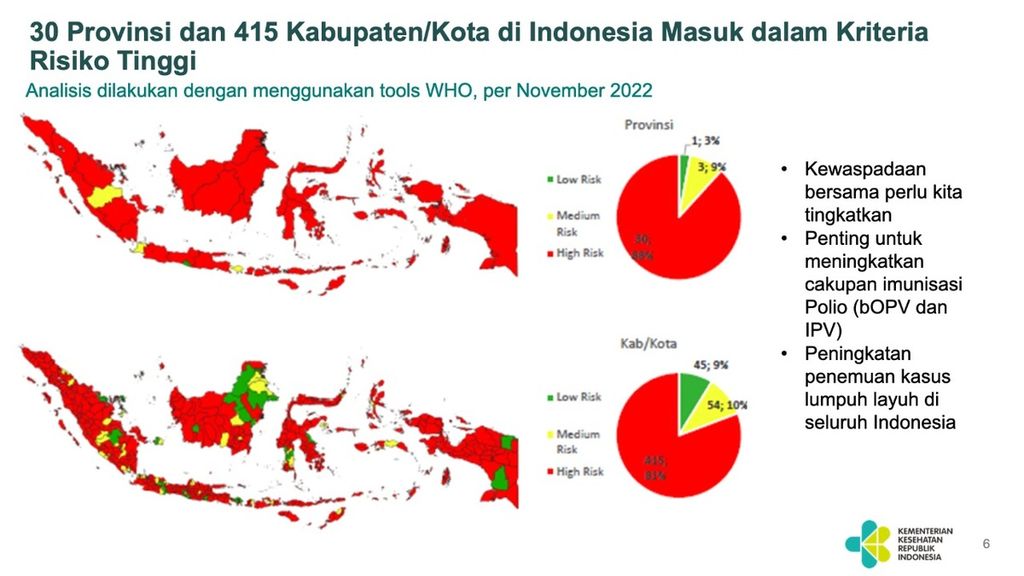

Di sisi lain, meski polio telah menjadi program rutin nasional sejak 1981 dalam Expanded Programme on Immunization (EPI), tetapi masih menyisakan tantangan terselubung. Sejak permulaan era reformasi hingga kini, kinerja program imunisasi sulit dipertahankan terutama di daerah-daerah. Terbukti saat ini keluhan cakupan vaksin rendah terjadi hampir di 30 provinsi yang notabene termasuk daerah rentan (Kompas, 2023).

Akibatnya, prestasi program imunisasi yang telah dicapai sebelumnya gagal dipertahankan. Dampak ini dirasakan terlebih untuk program kesehatan yang bersifat vertikal, termasuk implementasi vaksinasi untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio. Tiga kasus polio per Maret 2023 seperti yang diberitakan, hampir pasti menunjukkan ekosistem imunisasi terutama polio sedang ”tidak sehat”.

Wilayah berisiko tinggi penularan polio di Indonesia

Hemat penulis, ada beberapa keluhan ”penyakit” yang menghambat keberlanjutan kinerja program imunisasi. Pertama, program imunisasi mengalami adverse reaction selama desentralisasi kesehatan. Kinerja program imunisasi di daerah mengalami dampak yang tidak diperhitungkan atau adverse reaction akibat ketiadaan rencana strategis dan atau kualitas perencanaan yang sudah dibuat kurang adaptif.

Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah sebenarnya bisa leluasa menyusun skenarionya masing-masing untuk menaikkan cakupan imunisasi, misalnya melakukan modifikasi operasional dalam tata kelola imunisasi sesuai dengan konteks wilayah atau geografisnya.

Namun, tata kelola program imunisasi selama ini belum sepenuhnya menyiapkan strategi untuk memastikan keberlanjutan kinerja dari imunisasi baik dalam hal akses, pemanfaatan, kualitas, keamanan, maupun pemerataan cakupannya. Tidak jarang daerah lebih tertarik untuk memperkuat pelayanan kesehatan kuratif, seperti membangun fasilitas kesehatan baru atau memperbaiki rumah sakit yang sudah ada daripada memperkuat postur infrastruktur pelayanan primer seperti penguatan program imunisasi.

Intervensi program polio sampai pelosok daerah membutuhkan kesiapan dan kapasitas seluruh subsistem kesehatan lokal yang kokoh.

Daerah juga lebih melirik dan memperhatikan kekurangan petugas medis daripada merekrut promotor kesehatan atau memberi akomodasi untuk kader kesehatan di tingkat RT/RW. Padahal, intervensi program polio sampai pelosok daerah membutuhkan kesiapan dan kapasitas seluruh subsistem kesehatan lokal yang kokoh, termasuk tenaga nonmedis dari masyarakat yang terus-menerus bertugas menjangkau sasaran imunisasi demi antusias imunisasi di tengah masyarakat tetap terpelihara.

Kedua, hanya segelintir daerah yang mampu membuat gebrakan berbasis sumber daya lokal untuk mengejar target cakupan vaksinasi. Sisanya masih sangat nyaman dengan model program vertikal, termasuk untuk kegiatan operasionalnya. Padahal, imunisasi sebagai barang publik (public goods) adalah kegiatan kesehatan yang paling banyak mendapat penerimaan di kalangan masyarakat.

Meski masih terjadi penolakan, tetapi atas nama keadilan, dukungan teknis yang kuat berbasis bukti ilmiah memberikan momentum dan legitimasi yang cukup besar untuk kinerja program imunisasi yang lebih baik. Namun, kita tidak punya kecermatan untuk mempertahankan kinerja melalui penguatan sendi-sendi pelayanan kesehatan primer sampai ke pelosok daerah. Akibatnya, tekanan eksternal seperti dinamika sosiodemografi yang beragam antara daerah yang satu dan lainnya juga masih menjadi momok dalam mempertahankan kinerja imunisasi.

Sekalipun dinilai memiliki kinerja imunisasi cukup baik, tetapi di saat yang sama Indonesia juga memiliki jumlah kohort kelahiran yang tinggi. Persoalan klasik, seperti kehamilan di luar nikah, tempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, keluarga berpindah-pindah, serta masih banyak persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, secara tidak langsung ikut menyumbang anak-anak yang belum menerima vaksin atau unvaccinated. Tidak heran jika kita tetap kewalahan dan sulit mempertahankan target 90 persen secara merata.

Anak balita diberikan vaksin polio tetes (bOPV) di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022). Pemberian vaksin polio suntik sebanyak dua kali dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, vaksin polio ini diberikan kepada tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, mulai 1 Desember 2022. Kementerian Kesehatan menjadwalkan imunisasi polio dua kali pada bayi serentak pada awal 2023 di seluruh Indonesia.

Penguatan aspek sentral

Di antara berbagai penyebab utama polio muncul kembali, tantangan menjaga keberlanjutan kinerja program imunisasi adalah silent emergency. Masih ada sepuluh target pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dalam agenda global yang harus dikebut menuju 2030.

Pada saat yang sama tantangan domestik perihal mempertahankan keberlanjutan akibat akses vaksin yang tidak merata, keragu-raguan akan manfaat vaksin, kesenjangan kapasitas petugas kesehatan, dan sustainabilitas pembiayaan yang belum kelar. Oleh karena itu, yang paling urgen dilakukan adalah penguatan aspek sentral kelembagaan terutama fungsi tata kelola (perencanaan) program imunisasi di tingkat daerah dan perbaikan kualitas partisipasi masyarakat.

Perbaikan tata kelola dilakukan melalui pendampingan teknis perencanaan strategis untuk imunisasi rutin sampai ke tingkat desa, terutama di daerah rawan serapan vaksin rendah. Prinsip utama pendampingan teknis adalah memberdayakan manajemen program imunisasi di level daerah untuk perencanaan mikro khususnya meramu solusi dalam rangka meningkatkan serapan vaksin oleh target populasi, dan menjangkau anak-anak yang tidak pernah divaksinasi. Tujuannya memutus hambatan utama kesenjangan imunisasi saat ini akibat ketiadaan dan kualitas data buruk ketika pengambilan keputusan, perencanaan operasional, perbaikan kinerja petugas imunisasi, dan umpan balik penerima manfaat imunisasi.

Baca juga: Menanti Dunia Bebas Polio

Sementara perbaikan kualitas keterlibatan masyarakat dilakukan melalui skema community-led action berupa penguatan kompetensi kader kesehatan desa. Upaya ini untuk bermaksud membantu daerah-daerah rentan agar segera mengembangkan rencana kerja bersama masyarakat untuk mengatasi ketertinggalan imunisasi anak dan memulihkan layanan imunisasi dengan fokus pada kabupaten, kecamatan, dan desa prioritas.

Dengan demikian, kinerja imunisasi polio sangat bergantung pada pertimbangan kondisi saat ini dan penguatan aspek kelembagaan demi merawat ekosistem imunisasi. Di dalam ekosistem yang sehat akan tumbuh partisipasi multipihak dengan berbagai latar belakang untuk melancarkan pelaksanaan program imunisasi serta pemenuhan targetnya di seluruh pelosok Indonesia.

Kuncinya adalah tanggung jawab bersama mengubah tantangan yang belum terpenuhi (unmet challenge) menjadi peluang spesial perbaikan kinerja program imunisasi dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, kualitas tata kelola atau manajemen program imunisasi di daerah harus dinaikkan kelasnya sebagai modalitas untuk pemerataan dan akselerasi cakupan imunisasi nasional sembari tetap berkesinambungan meski sedang menghadapi tekanan eksternal.

Perigrinus H Sebong, Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata, Semarang

Perigrinus H Sebong