Basis Ketahanan Pangan Nasional

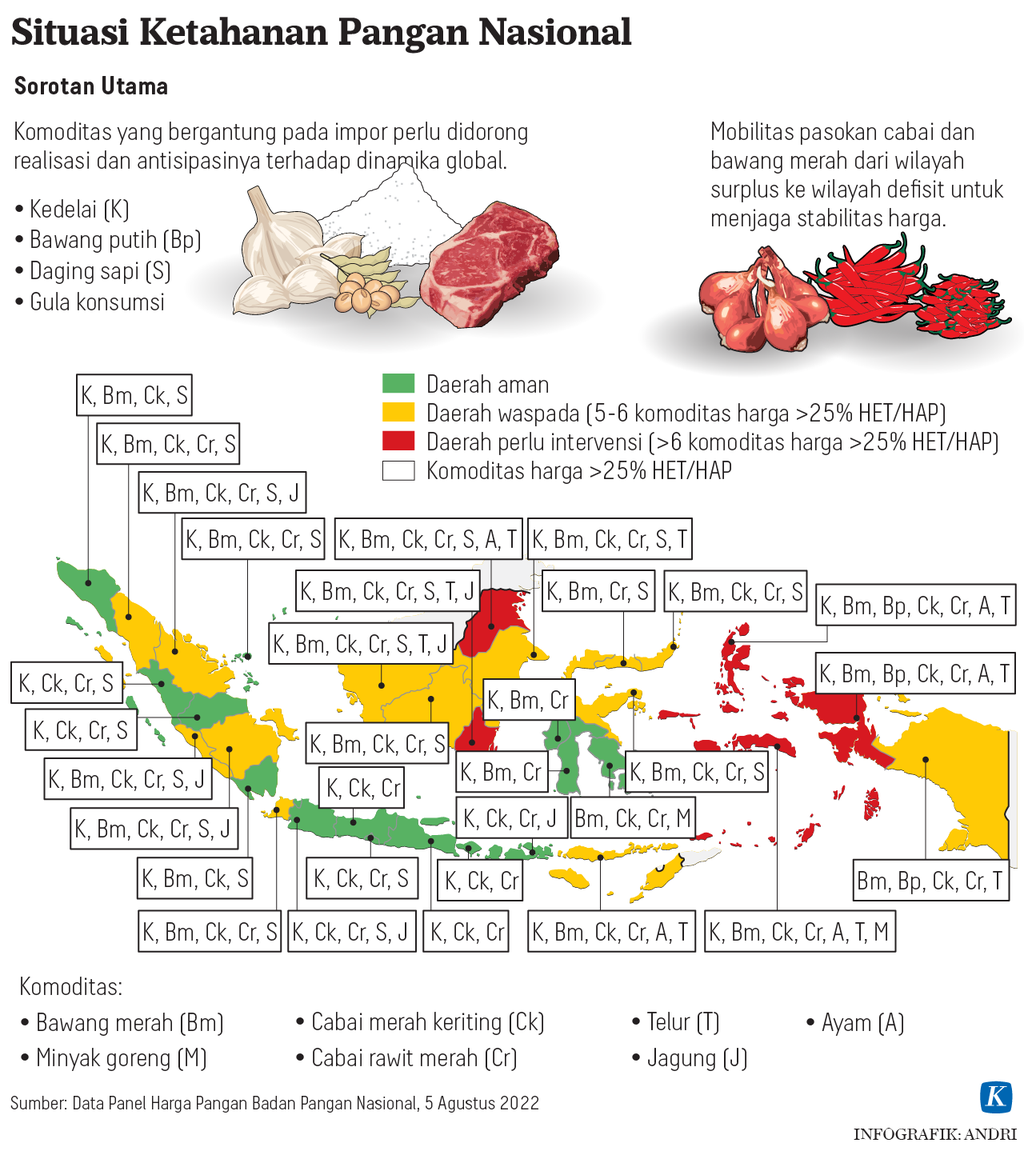

Kondisi ketahanan pangan Indonesia belum ideal. Lonjakan impor komoditas pangan hampir 20 juta ton mengindikasikan semakin tingginya ketergantungan pada impor pangan. Penting untuk evaluasi kebijakan program pertanian.

Ilustrasi

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tahun lalu memperingatkan adanya ancaman krisis pangan global yang datang dari berbagai arah.

Melonjaknya harga pangan dan energi akibat pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan kenaikan harga pupuk yang berkepanjangan menyusul konflik Rusia-Ukraina, disebut sebagai faktor utama penyebab krisis pangan.

FAO juga menyerukan solidaritas global kepada semua pemerintah di dunia untuk mengubah sistem pertanian yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengatasi ketidaksetaraan, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjamin pembangunan berkelanjutan.

Kita masih jauh dari kondisi ideal ketahanan pangan (food security) yang bertumpu dan mengintegrasikan kedaulatan pangan (food sovereignty), kemandirian pangan (food resilience), dan keamanan pangan (food safety). Produksi komoditas pangan utama, yaitu beras, cenderung stabil dalam satu dekade terakhir (31 juta-33 juta ton per tahun), sementara impor gandum hampir menembus 10 juta ton per tahun.

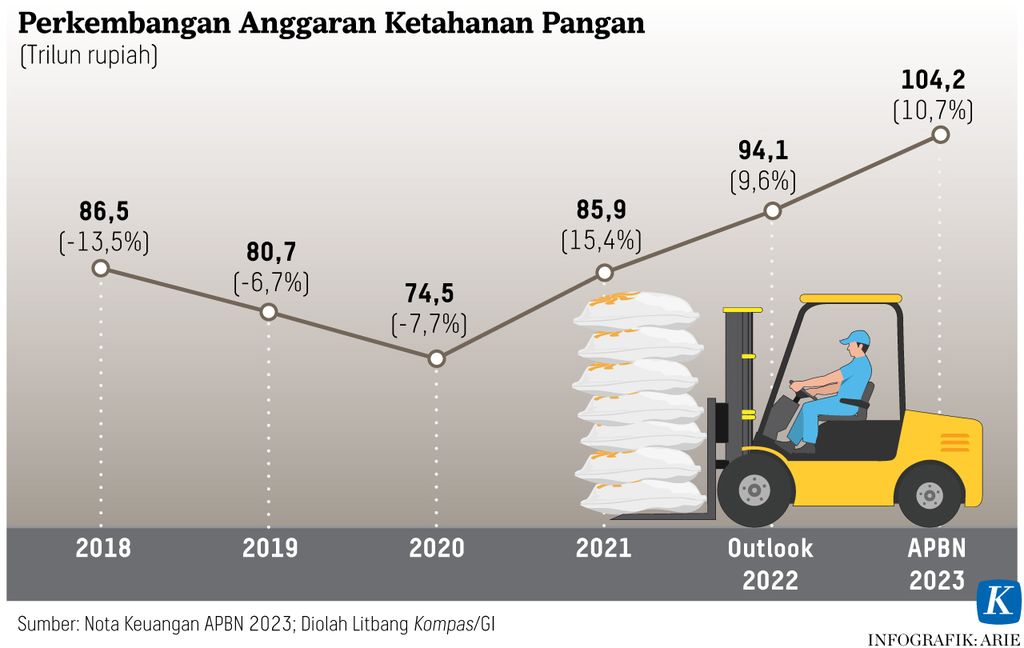

Impor delapan komoditas pangan—beras, gandum, jagung, kedelai, gula tebu, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah—meningkat pesat dari 25,5 juta ton (2020) menjadi 26,3 juta ton (2021) dan mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Lonjakan impor hampir 20 juta ton dibandingkan 2008 mengindikasikan semakin tingginya ketergantungan pada impor pangan.

Baca juga : Mencari ”Peluru Perak” Ketahanan Pangan di Indonesia

Data itu juga menunjukkan, ketahanan pangan, khususnya beras, ”tertolong” antara lain karena semakin tingginya konsumsi gandum sebagai substitusi bahan pangan. Lebih jauh, data produksi beras nasional ini menyuguhkan paradoks jika disandingkan dengan anggaran subsidi pupuk pertanian yang mencapai rata-rata Rp 30 triliun per tahun.

Artinya, subsidi sangat besar itu ternyata ”hanya” digunakan untuk kebutuhan mempertahankan tingkat produksi, bukan menggenjot kenaikan produksi. Rata-rata produksi padi nasional 5,06 ton per hektar sukar ditingkatkan dan cenderung menginjak tahap leveling-off dengan pertanda jelas penambahan input produksi tak menambah output secara signifikan.

Kondisi asimetris ini sejajar dengan realitas terkini bahwa kandungan nutrisi lahan di kantong-kantong produksi padi mengalami deteriorisasi parah akibat pengurasan hara, penggunaan pupuk dan obat kimia yang berlangsung lama sehingga beberapa unsur hara penting, seperti karbon organik, fosfat, dan kalium, menyusut drastis, bahkan menjurus tidak ada.

Banyak studi menyimpulkan, menurunnya kualitas lahan (soil fatigue) sawah beririgasi teknis, terutama di Jawa, sebagai dampak dari eksploitasi berlebihan dari penggunaan pupuk dan obat-obatan anorganik/sintetis yang tidak diimbangi dengan masukan pupuk organik (kompos, pupuk kandang, pupuk hijau) secara memadai.

Kerusakan fisik, kimia, dan biologi lahan sawah yang menyebabkan ongkos tinggi dan produktivitas rendah—padahal merupakan 95 persen kantong produksi padi nasional—semestinya direspons segera dengan inovasi baru dan kebijakan tepat untuk mengatasi stagnasi dan memastikan kesinambungan produksi.

Masa depan produksi pangan

Dari uraian itu, masa depan pertanian untuk menyangga ketahanan pangan tidak dapat lagi hanya mengandalkan lahan sawah (luas baku nasional 7,9 juta hektar), tetapi mau tidak mau harus mengarah ke lahan suboptimal berupa lahan kering masam, lahan kering iklim kering, lahan rawa pasang surut dan lebak, dan lahan gambut.

Lahan suboptimal potensial seluas 26,4 juta hektar berada di areal penggunaan lain (APL) 5,8 juta hektar, hutan produksi konversi (HPK) 4,3 juta hektar, dan 16,3 juta hektar di kawasan hutan produksi (HP). Pengembangan areal ini perlu paralel dengan optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada di wilayah dengan indeks pertanaman rendah.

Perluasan tanaman pangan di lahan suboptimal membutuhkan dukungan teknologi inovatif bersandarkan ekosistem agro setempat.

Perluasan tanaman pangan di lahan suboptimal membutuhkan dukungan teknologi inovatif bersandarkan ekosistem agro setempat. Evaluasi kegagalan program cetak sawah baru, food estate, dan rice estate di masa lalu, menunjuk pada absennya basis pengetahuan yang komprehensif dan endapan warisan kearifan lokal dalam menyiasati berbagai bentuk kekurangan lingkungan.

Pendekatan ”seragam” dalam menginduksi program baru, selain mengingkari kondisi spesifik lokal, juga mengabaikan proses pelembagaan pertanian yang membutuhkan kesabaran revolusioner dalam mengorganisasikan aneka keterbatasan fisik, kimia, biologis lahan berikut basis sosiologi-kulturalnya.

Kemandekan program pembukaan lahan baru pertanian di banyak wilayah hampir serupa tiba pada kesimpulan, yaitu ketidaksabaran mengelola proses agar melembaga dan tangguh mengatasi berbagai tantangan, termasuk yang tidak terduga.

Pelajaran berharga ini, sayangnya, belum menjadi mitigasi bersama untuk meminimalkan risiko dan menjamin keberlanjutan program. Perubahan pendekatan dan kebijakan secara mendasar diperlukan bukan hanya karena besarnya pertaruhan biaya dan trauma kegagalan yang mendera semua pengampu kepentingan, melainkan yang jauh lebih penting adalah ancaman nyata atas ketahanan pangan kita.

Aktivitas pertanian padi di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (30/5/2022). Produksi padi di Jawa Timur 2021 menurun dibandingkan dengan 2020. Penurunan bisa terkait perubahan iklim, anomali cuaca, serangan hama, dan kesalahan dalam proses budidaya sehingga gagal panen. Di masa modern, petani juga semakin melupakan ilmu titen atau pranata mangsa karena dianggap kuno dan tidak lagi relevan meski merupakan kearifan kebudayaan.

Korporasi pertanian

Pelajaran dari pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, khususnya padi, juga mengendap puluhan tahun di benak petani Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Bendungan dan saluran irigasi untuk mengairi lebih dari 1.000 hektar lahan dibangun sejak 1995 dan sebagian besar tidak dimanfaatkan. Pertanian subsisten (padi ladang) sangat terbatas dan tidak memberikan sumbangan nyata dalam penyediaan pangan lokal. Kegiatan ilegal penambangan emas yang masif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan merusak lingkungan, termasuk merambah ke hamparan lahan pertanian yang telah dibuka.

Karakteristik mayoritas lahan di kabupaten seluas 10.804 kilometer persegi berupa rawa lebak dengan derajat keasaman tinggi, serta lahan kering podsolik merah kuning miskin hara, mengandung senyawa racun aluminium (Al) dan besi (Fe).

Kondisi lahan seperti ini merata hampir di seluruh Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan luas wilayah 153.400 kilometer persegi dan tentunya menghadirkan tantangan berat untuk budidaya padi ladang ataupun sawah. Data BPS Kalteng 2021 menyebutkan, kabupaten berpenduduk 135.400 jiwa ini mengalami defisit beras rata-rata 11.500 ton per tahun.

Bendungan dan saluran irigasi untuk mengairi lebih dari 1.000 hektar lahan dibangun sejak 1995 dan sebagian besar tidak dimanfaatkan.

Semua faktor pembatas ini membutuhkan pengelolaan presisi, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, keterlibatan aktif petani dan pemerintah daerah, dan tata kelola ekosistem produksi dari hulu sampai hilir. Pendekatan SMART (specific, measurable, achievable, reliable, timeline) melalui korporasi pertanian sedang dikembangkan Perkumpulan Bangun Nusa Berkelanjutan.

Hal ini untuk memastikan produksi padi efisien, menyejahterakan petani sebagai subyek utama perubahan, mengalihkan pola pikir masyarakat yang tergiur hasil cepat tetapi merusak lingkungan (penambangan emas), dan menciptakan efek pengganda antara lain tumbuhnya aneka kegiatan ekonomi lokal.

Budidaya padi secara efisien dan menguntungkan mensyaratkan terpenuhinya skala usaha tani memadai sehingga rasio harga input per satuan luas dapat ditekan, tata kelola terintegrasi dan ekonomis, perolehan nilai tambah dinikmati petani, dan memastikan kesinambungan produksi. Kriteria model bisnis usaha tani yang paling mendekati kebutuhan adalah koperasi, beranggotakan petani sebagai pelaku utama dan berhimpun ke dalam kelompok tani.

Berkaca dari pengalaman selama ini, lemahnya kelembagaan petani—termasuk koperasi petani—karena ketiadaan unit bisnis strategis special purpose vehicle (SPV) yang dapat mengorganisasikan model bisnis dan proses bisnis (on-farm dan off-farm) secara profesional, fokus berorientasi keuntungan.

Akibatnya, petani mudah terguncang fluktuasi harga input-output dan terus-menerus menjadi korban permainan middle man. SPV dibentuk oleh koperasi untuk menjalankan proses bisnis, meningkatkan posisi tawar terhadap pasar, menggali sumber-sumber pembiayaan tepat guna, asuransi, dan sistem resi gudang.

Koperasi pertanian dengan motor SPV dan bisnis terfokus, bukan serba usaha, membuka peluang berkembangnya bermacam usaha khusus yang terintegrasi dengan bidang pertanian sehingga kelak menjelma jadi korporasi. Dengan berbagai variasinya, model ini diterapkan di negara maju pertanian, seperti China dan Thailand.

Kesejahteraan rakyat

Muara dari seluruh ikhtisar ini hendak mengingatkan—terutama para pengambil kebijakan—bahwa inisiasi program atau proyek strategis nasional di bidang pertanian terbukti tidak berhasil jika menggunakan pendekatan generik dan masif.

Keanekaragaman karakteristik fisik-sosiologis wilayah menghendaki mitigasi berbeda- beda agar dapat menerapkan perlakuan tepat lewat rekayasa dan inovasi, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkan potensi lokal.

Kedua, sesuai paradigma ekonomi hijau yang menjadi isu penting dan perhatian dunia menitikberatkan pada ultimate goal 3 P (people = kesejahteraan, planet = keberlanjutan ekosistem, dan profit = akumulasi kapital atau aset).

Ketiga, asas gotong royong hanya dapat bekerja melalui pelembagaan sosial-ekonomi-kultural (koperasi) yang didesain sedemikian rupa agar berhasil mengemban misi utama, yaitu semakin rekatnya kohesi sosial dan menjamin terjadinya pemupukan keuntungan.

Upaya untuk meraih tujuan itu menantang kesanggupan kita dalam mengevaluasi, menyusun ulang peta jalan, dan meletakkan landasan kebijakan yang konsisten memihak, memuliakan, dan menyejahterakan petani. Inilah strategi menghilangkan ketidakberdayaan, kemiskinan, dan sekaligus membangun pijakan kuat ketahanan pangan nasional yang bermula dari menguatnya ketahanan pangan lokal.

Suwidi Tono,Ketua Perkumpulan Bangun Nusa Berkelanjutan, Pendamping Smart Agro Gunung Mas, Kalteng

Suwidi Tono