Kecerdasan Buatan dan Kapitalisme Pengawasan

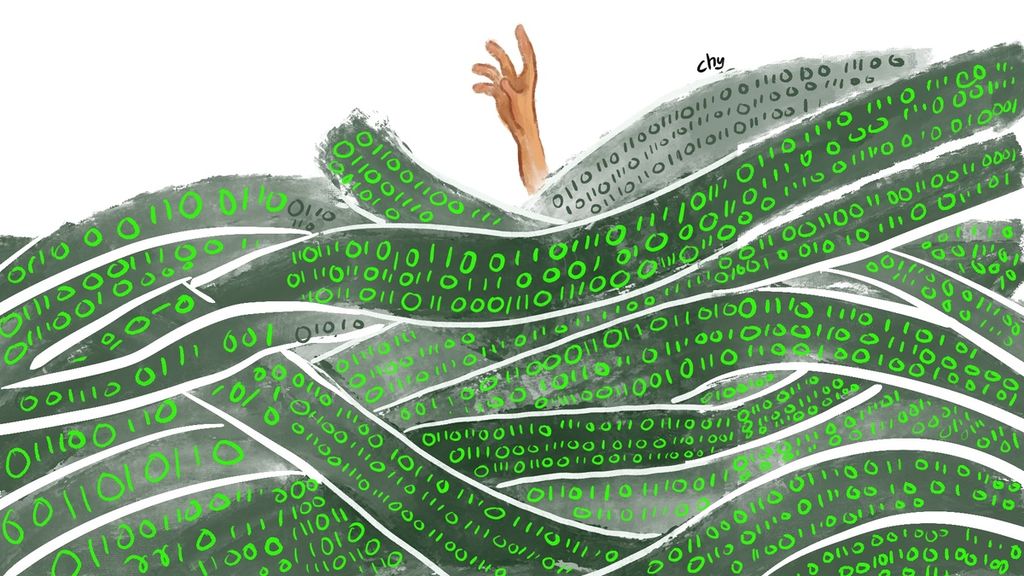

Ketika pengguna internet sedemikian rupa kecanduan aplikasi digital, terus terjerat dalam siklus penambangan data tak berujung, serta kian terjepit oleh desakan disrupsi digital, siapa yang peduli pada nasib mereka?

Ilustrasi

”Sebagian besar orang mulai menyadari ada dua kelompok yang pergerakannya selalu diawasi. Kelompok pertama adalah para penghuni penjara yang selalu terlacak melalui CCTV. Kelompok kedua adalah semua orang sejauh mereka aktif menggunakan internet setiap hari”.

Demikian deskripsi tentang kapitalisme pengawasan seperti disampaikan Shoshana Zuboff dalam telaah berjudul ”The Secrets of Surveillance Capitalism” (2016). Gegap gempita kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang melanda Indonesia belakangan ini seiring peluncuran ChatGPT perlu diletakkan dalam konteks beroperasinya genus baru kapitalisme ini.

Melalui buku The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (2019), Zuboff lebih lanjut menjelaskan kapitalisme pengawasan melalui keadaan berikut ini. Pertama, di era big data dewasa ini, ada pihak yang lebih canggih dan paripurna kemampuannya dibandingkan institusi mana pun dalam melakukan operasi mata-mata (surveillance) kepada hampir semua orang.

Kedua, aktor pengawasan itu bukan lembaga intelijen negara atau institusi formal lain, melainkan korporasi swasta, yakni perusahaan platform digital. Ketiga, pengawasan dilakukan terutama bukan karena alasan politis atau keamanan, melainkan karena alasan ekonomi.

Keempat, obyek pengawasan bukan kelompok tertentu, melainkan hampir semua orang sejauh mereka terjangkau jaringan internet.

Kelima, mereka diawasi bukan karena mengancam atau berbahaya, melainkan sebaliknya, karena mereka dibutuhkan sebagai pemasok data perilaku secara cuma-cuma, sekaligus obyek periklanan digital yang menerabas sekat-sekat privasi.

Keenam, pengawasan dilakukan tidak dengan peralatan yang sangat eksklusif, mahal, dan jarang, tetapi dengan peralatan yang dimiliki hampir semua orang: telepon genggam.

Baca juga : Dunia Tanpa Rahasia

Baca juga : Media Massa di Antara Dua Pertaruhan

Barter yang timpang

Konsep kapitalisme pengawasan menghadirkan pandangan kritis untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi antara kita dan perusahaan raksasa digital, seperti Google, Facebook, Apple, Amazon, dan Microsoft.

Mereka selalu hadir dengan layanan-layanan digital yang menggiurkan. Namun, tak ada yang benar-benar gratis di sini. Layanan gratis mesti dibarter dengan data pengguna yang gratis. Pengguna internet umumnya tak perlu membayar atas layanan yang disediakan perusahaan platform digital. Sebaliknya, mereka juga tidak dibayar atas kontribusinya dalam memasok data perilaku setiap hari ke perusahaan platform digital.

Pada prinsipnya, semakin aktif kita secara digital, semakin banyak data perilaku kita yang ditambang Google, Facebook, Amazon, Tiktok, Microsoft, dan lain-lain. Data tentang siapa kita, bagaimana perilaku atau orientasi hidup kita, apa kebutuhan dan masalah kita terus dikumpulkan, ditata, dan dianalisis dalam apa yang disebut big data.

Big data inilah titik tolak dari proses rekayasa komputasional dalam konteks machine learning atau fundamental deep learning. Tanpa big data, perusahaan platform digital tak bisa mengembangkan layanan iklan digital tertarget (targeted digital advertising) atau produk AI yang semakin lama semakin mendekati kemampuan nyata manusia.

Dalam konteks yang sama, platform digital hadir dengan jargon free online culture. ”Bagikan apa yang Anda miliki, maka Anda akan menjadi warganet yang baik”. Kira-kira demikian altruisme yang melekat pada free online culture. Sebagai warganet, kita selalu terdorong untuk membagikan apa pun informasi yang kita miliki.

Maka, hampir semua jenis informasi dapat kita peroleh di jagat maya. Dari analisis politik, kajian filsafat, resep memasak, kiat merawat bayi, cara bercocok tanam, trik jual-beli saham, hingga kumpulan doa mustajab. Semua hal dibagikan cuma-cuma di sana. Semua orang, dari penulis, penerjemah, dokter, pengacara, analis politik, ahli keuangan, hingga novelis, didorong membagikan keahlian spesifik masing-masing dan berkontribusi pada terwujudnya free online culture.

Semua informasi itu lalu dianalisis dan diolah untuk menghasilkan model pengetahuan, perilaku, dan tindakan yang berfungsi sebagai ”bahan baku” dari proses pembelajaran mesin. Hasilnya adalah perangkat, program, atau aplikasi komputasional yang semakin lama semakin pintar dan canggih.

Dari sini kemudian lahir produk-produk AI yang keberadaannya kian menggantikan posisi para profesional yang telah berkontribusi memasok data tentang pengetahuan, perilaku, dan tindakan itu. Tentu saja muncul problem etika serius di sini. Dari data dan informasi yang dipasok atau diambil dari para profesional, diciptakan mesin, perangkat, atau aplikasi yang di dunia nyata kian mendisrupsi posisi para profesional.

Jaron Lanier pernah menyatakan, free online culture sesungguhnya tak semata-mata berbicara pentingnya budaya berbagi secara online. Free online culture mencerminkan sistem ekonomi yang tak bersandar pada prinsip berkeadilan, di mana setiap orang akan mendapatkan imbal balik yang setimpal dengan kontribusinya terhadap sistem ekonomi itu.

Monetisasi produk-produk AI dalam praktiknya hanya menjadi privilese perusahaan platform digital dengan kemampuannya untuk melakukan rekayasa komputasional dan membangun model bisnis atasnya. Sementara pengguna internet kebanyakan tak memahami proses dan konsekuensi dari free online culture.

Free online culture mencerminkan sistem ekonomi yang tak bersandar pada prinsip berkeadilan, di mana setiap orang akan mendapatkan imbal balik yang setimpal dengan kontribusinya terhadap sistem ekonomi itu.

Kita selalu terdorong membagikan apa pun yang kita miliki secara digital. Kita juga tak sadar terus dilacak, dimata-matai, dan diprofilkan setiap hari sejauh kita senantiasa bersentuhan dengan internet.

Free online service menggambarkan sebuah sistem ekonomi yang menghasilkan keuntungan sangat besar dengan memanipulasi ketidaksadaran banyak orang (Catherine Jewell, ”Digital Pioneer, Jaron Lanier, on the Dangers of ’Free’ Online Culture”, 2016).

Data pengguna milik siapa

Dalam konteks yang sama, Zuboff menggambarkan pengguna internet adalah sumber daya manusia (the human natural resource) yang menyediakan pasokan bahan baku gratis untuk eksperimen AI dan periklanan tertarget. Maka, diciptakanlah dorongan agar kita semua terus-menerus membelanjakan lebih banyak waktu dan biaya demi mengakses berbagai layanan atau aplikasi digital.

Semakin banyak layanan diakses, semakin banyak waktu mengakses, semakin banyak data perilaku pengguna tertambang. Semakin melimpah pula surplus perilaku pengguna yang dapat digunakan perusahaan platform digital untuk menggerakkan proses machine learning atau fundamental deep learning guna menghasilkan produk kecerdasan yang lebih paripurna kemampuannya.

Inilah yang terjadi pada fenomena ChatGPT. Tak lama setelah diluncurkan OpenAI pada November 2022, ChatGPT menangguk popularitas luar biasa.

Muncul dorongan psikologis agar setiap orang menjadi yang pertama menggunakan. Yang terjadi di sini adalah suatu produk kecerdasan dibuat dengan bersandar pada data perilaku pengguna, lalu dipasarkan untuk menghasilkan data perilaku pengguna lebih banyak lagi.

Tambahan data perilaku pengguna ini kemudian digunakan meng-upgrade produk AI itu pada tahap pengembangan lebih lanjut. Terciptalah sirkuit penambangan data pengguna-produksi AI-penambangan data pengguna lebih lanjut-produksi AI lebih lanjut, yang menurut Zuboff mencirikan logika kerja kapitalisme pengawasan pada abad ke-21.

Di mata kritikus seperti Lanier dan Zuboff, dorongan pada pengguna internet untuk senantiasa menggunakan layanan digital sehingga menghasilkan arus data pengguna yang tak berujung itu setara dengan eksploitasi majikan atas budak atau tuan tanah atas pekerja kasar dalam konteks perbudakan di masa lalu. Suatu hal yang bertolak belakang dengan spirit demokrasi dan liberalisme yang memperjuangkan hak pekerja atas jerih payah mereka yang sebelumnya dikuasai majikan/tuan tanah.

Dalam konteks ini lahir perspektif baru yang menempatkan data pengguna sebagai hak milik pengguna internet (data-as-labor). Penggagasnya adalah pakar digital seperti Imanol Arrieta Ibarra, Leonard Goff, Diego Jimenez Hernandez, Eric A Posner, dan E Glen Weyl.

Mereka bahkan sempat menginisiasi gerakan global pembentukan serikat pengguna internet (global data labor union). Dalam buku Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society (2018), Posner dan Weyl menjelaskan perspektif data-as-labor menempatkan data pengguna sebagai aset milik pengguna sehingga pemanfaatannya semestinya memperhatikan kedaulatan dan kepentingan mereka.

Di sisi sebaliknya, terdapat perspektif data-as-capital yang melihat data pengguna sebagai sampah konsumsi digital tak berguna yang diolah kembali oleh perusahaan platform digital agar memiliki nilai ekonomi. Perspektif ini beranggapan data pengguna lebih bernilai produktif justru jika diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan platform digital guna membantu pengembangan inovasi teknologi informasi.

Sebaliknya, perspektif data-as-labor melihat pemanfaatan data pengguna itu selama ini hanya terjadi dalam kerangka mendukung proyek-proyek bisnis perusahaan platform digital. Para pengguna internet hanya menjadi obyek ”eksperimental” dari proyek-proyek tersebut.

Perspektif data-as-capital memproyeksikan suatu sistem kerja baru di mana produk AI dapat menjalankan fungsi-fungsi teknis-mekanis dengan seminimal mungkin campur tangan manusia. Di sisi lain, perspektif data-as-labor mempertanyakan, jika AI telah menggantikan fungsi manusia, lalu bagaimana manusia itu kemudian menghidupi dirinya?

AI di sini terutama dilihat sebagai sarana bagi perusahaan raksasa digital untuk menciptakan sistem kapitalisme yang sangat memusat, sangat efisien, dan tidak banyak menyerap tenaga kerja manusia.

Perspektif data-as-labor hadir bukan untuk menolak proyek AI, melainkan untuk menegaskan betapa sentralnya kedudukan pengguna internet dalam proyek tersebut. Pengembangan produk-produk AI semestinya selalu memperhatikan kepentingan pengguna internet, dan tak hanya menjadikan mereka semata-mata sebagai obyek pemasaran atau penerapan produk tersebut.

Ketika pengguna internet sedemikian rupa kecanduan aplikasi digital, terus terjerat dalam siklus penambangan data tak berujung, serta kian terjepit oleh desakan disrupsi digital, siapa yang peduli pada nasib mereka? Inilah pertanyaan etis yang mesti dijawab para pemangku kepentingan dalam lingkup digitalisasi.

Agus Sudibyo, Dosen Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F12%2F12%2Fe60eeb75-9ff3-4883-a049-69437c734823_jpg.jpg)

Agus Sudibyo