Hilirisasi dan Paradoks Daya Saing

Sejak lama, Indonesia selalu punya peluang menjadi negara besar. Namun, daya eksekusi serta implementasi kebijakan selalu menyimpan persoalannya sendiri.

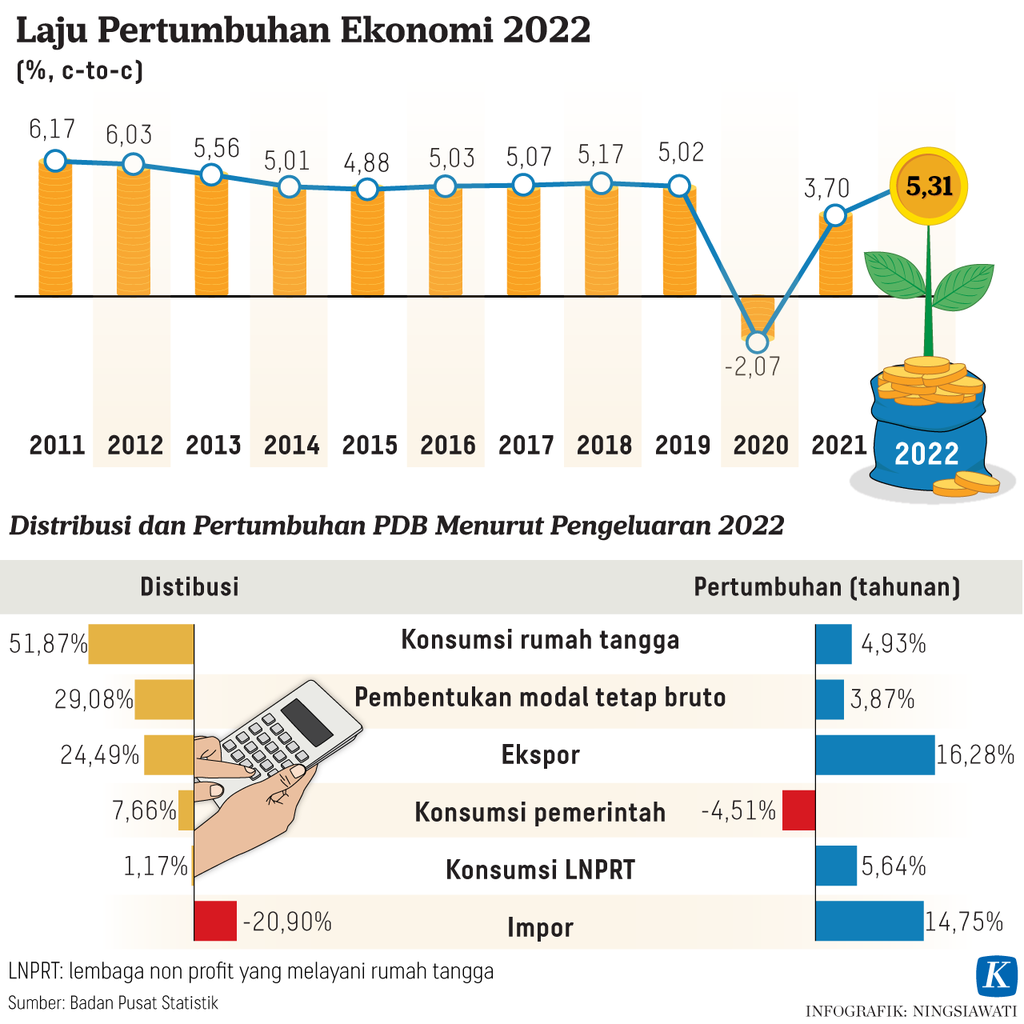

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 5,31 persen lebih baik dari perkiraan banyak pihak. Kegiatan ekspor yang meningkat 16,28 persen sepanjang tahun lalu menjadi penyokong utama kinerja ekonomi. Sementara kegiatan konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,93 persen dan investasi tumbuh 3,87 persen.

Meski mengagumkan, pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi seiring naik turunnya harga serta permintaan komoditas ekspor di pasar global. Ekspor kita masih didominasi dua komoditas utama, yaitu batubara dan minyak sawit. Harga dan permintaan kedua komoditas ini sangat fluktuatif (super-cycle commodities).

Pada 2023, permintaan dan harga komoditas ekspor diperkirakan tak akan sebaik tahun lalu sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi turun. Diperlukan mitigasi agar perlambatan ekspor terkompensasi dengan pertumbuhan bidang lain. Potensinya adalah mendorong investasi, selain menjaga konsumsi domestik. Pengeluaran pemerintah sudah waktunya kembali konservatif dengan defisit anggaran di bawah 3 persen.

Kebijakan larangan ekspor beberapa mineral mentah dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dirancang untuk mendorong investasi. Jika investasi meningkat, serapan tenaga kerja membaik, pendapatan penduduk otomatis naik.

Syaratnya, kebijakan ini harus dikelola dan dijalankan dengan baik, secara inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi, selain dalam jangka pendek mengoptimalkan pertumbuhan, dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syaratnya, kebijakan ini harus dikelola dan dijalankan dengan baik, secara inklusif dan berkelanjutan.

Jika tidak, justru akan meningkatkan kesenjangan pendapatan penduduk serta menggerus daya saing. Karena industri yang tumbuh bukanlah kegiatan yang mengandalkan inovasi dan peningkatan produktivitas. Akan tetapi, pelaku usaha yang mengandalkan fasilitas pemerintah yang dikeluarkan tergesa-gesa guna mengejar target investasi dalam rangka hilirisasi. Apalagi, kebijakan tersebut dijalankan menjelang Pemilihan Umum 2024.

Ilustrasi

Kisah sukses

Pemerintah sangat terobsesi mengulang kisah sukses pelarangan ekspor bijih nikel. Sejak diberlakukan larangan ekspor pada 1 Januari 2020, ekspor olahan nikel melonjak tajam. Sebagai perbandingan, pada 2014 nilai ekspor nikel hanya sekitar Rp 17 triliun. Pada 2021, nilainya sudah mencapai Rp 326 triliun. Pada 2022, nilainya diperkirakan akan melebihi Rp 400 triliun atau meningkat lebih dari 20 kali lipat dibandingkan delapan tahun silam.

Meski kebijakan ini digugat dan kalah di peradilan Organisasi Perdagangan Dunia, pemerintah tak surut melanjutkan kebijakan larangan ekspor komoditas lain. Tahun ini, targetnya menghentikan ekspor bauksit. Proyeksinya, industrialisasi bauksit akan mendongkrak ekspor dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun. Hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah yang sangat besar bagi perekonomian domestik.

Namun, apakah benar kisah sukses industrialisasi nikel bisa direplikasi untuk semua jenis komoditas? Tampaknya sulit, mengingat setiap industri memiliki sifat keragaman (heterogeneity) sendiri. Industrialisasi nikel berhasil karena Indonesia adalah penghasil sekaligus pemilik cadangan terbesar dunia.

Investor, khususnya asing, tak ragu menanamkan modalnya. Sementara untuk komoditas lain, minat (appetite) investasi para investor tak sama. Oleh karena itu, diperlukan berbagai relaksasi aturan dan insentif agar menarik.

Namun, apakah benar kisah sukses industrialisasi nikel bisa direplikasi untuk semua jenis komoditas? Tampaknya sulit, mengingat setiap industri memiliki sifat keragaman sendiri.

Hingga 2021, total unit pengolahan mineral mentah (smelter) yang beroperasi berjumlah 21 unit. Rinciannya, 15 smelter untuk nikel, 2 bauksit, 2 tembaga, 1 besi, dan 1 mangan. Pemerintah menargetkan pada 2024 sudah terbangun 53 smelter untuk berbagai mineral.

Investasi yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Hilirisasi membutuhkan modal sangat besar sehingga tak bisa mengandalkan investor domestik. Keterlibatan investor global, sekaligus pendanaannya, sangat diperlukan.

Dalam pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan pekan lalu, Presiden Joko Widodo mendorong perbankan nasional tak ragu mendanai pembangunan smelter. Masalahnya, sebagian besar investasi berbentuk penanaman modal asing sehingga perbankan nasional tidak bisa mendanai. Melibatkan pendanaan asing tak bisa dihindari. Mitigasi risiko diperlukan sejak awal agar peningkatan utang luar negeri swasta tak menimbulkan kerawanan finansial di masa depan.

Kebijakan industri sering kali diambil karena pasar dianggap gagal menjawab persoalan (market failure). Namun, jika tidak hati-hati, kebijakan industri justru bisa menciptakan kegagalan pemerintah (government failure).

Kita perlu belajar dari pengalaman kebijakan industri gaya lama di mana pemerintah berperan sebagai pihak yang memilih para pemenang (picking winners). Dalam kebijakan industri gaya baru, pemerintah menyeleksi agar pelaku yang tidak kompeten keluar dari industri (let the losers go).

Kebijakan industri sering kali diambil karena pasar dianggap gagal menjawab persoalan ( market failure). Namun, jika tidak hati-hati, kebijakan industri justru bisa menciptakan kegagalan pemerintah ( government failure).

Hilirisasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama, meski rezim intervensi tengah kembali di hampir seluruh belahan dunia, perlu dihindari ”perang subsidi dan proteksi” secara berlebihan. Hilirisasi perlu dilakukan secara gradual dengan tetap mempertimbangkan mekanisme pasar agar tercipta industri yang inovatif, produktif, dan berdaya saing.

Baca juga : Transformasi Hijau Sektor Keuangan

Kedua, intervensi dalam rangka hilirisasi perlu mempertimbangkan visi masa depan terkait keberlanjutan. Meski mendesak, pembangunan smelter serta industrialisasi tetap harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Konflik sosial, penambangan liar, serta praktik pencemaran lingkungan harus dimitigasi sejak awal. Kebijakan industri hijau (green industrial policy), termasuk skema pendanaannya (green financing), perlu dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang sudah mulai disiapkan.

Intervensi dalam rangka hilirisasi perlu mempertimbangkan visi masa depan terkait keberlanjutan. Meski mendesak, pembangunan smelter serta industrialisasi tetap harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Ketiga, penjabaran rencana strategis ekosistem industri perlu dilakukan secara sistematis dengan kebijakan yang mendukung satu sama lain. Hilirisasi industri berbasis tambang harus terintegrasi dengan upaya Indonesia menjadi pemain penting dalam rantai pasok global di bidang baterai kendaraan listrik (electric vehicle).

Sejak lama, Indonesia selalu punya peluang menjadi negara besar. Namun, daya eksekusi serta implementasi kebijakan selalu menyimpan persoalannya sendiri.

Jangan sampai hilirisasi yang dilakukan tergesa-gesa menjelang pemilu ini justru menimbulkan paradoks (fakta yang berlawanan) dalam daya saing. Akibatnya, kesejahteraan bersama sebagai bangsa besar masih tetap tersimpan rapi sebagai potensi.