Arsitektur Kesehatan Nasional

Lupakan dulu puskesmas, simpan dulu rumah sakit. Rancang bangun arsitektur layanan kesehatan di era JKN seyogianya diawali dengan menetapkan entitas yang menjadi pintu masuk penduduk ke sistem pelayanan kesehatan.

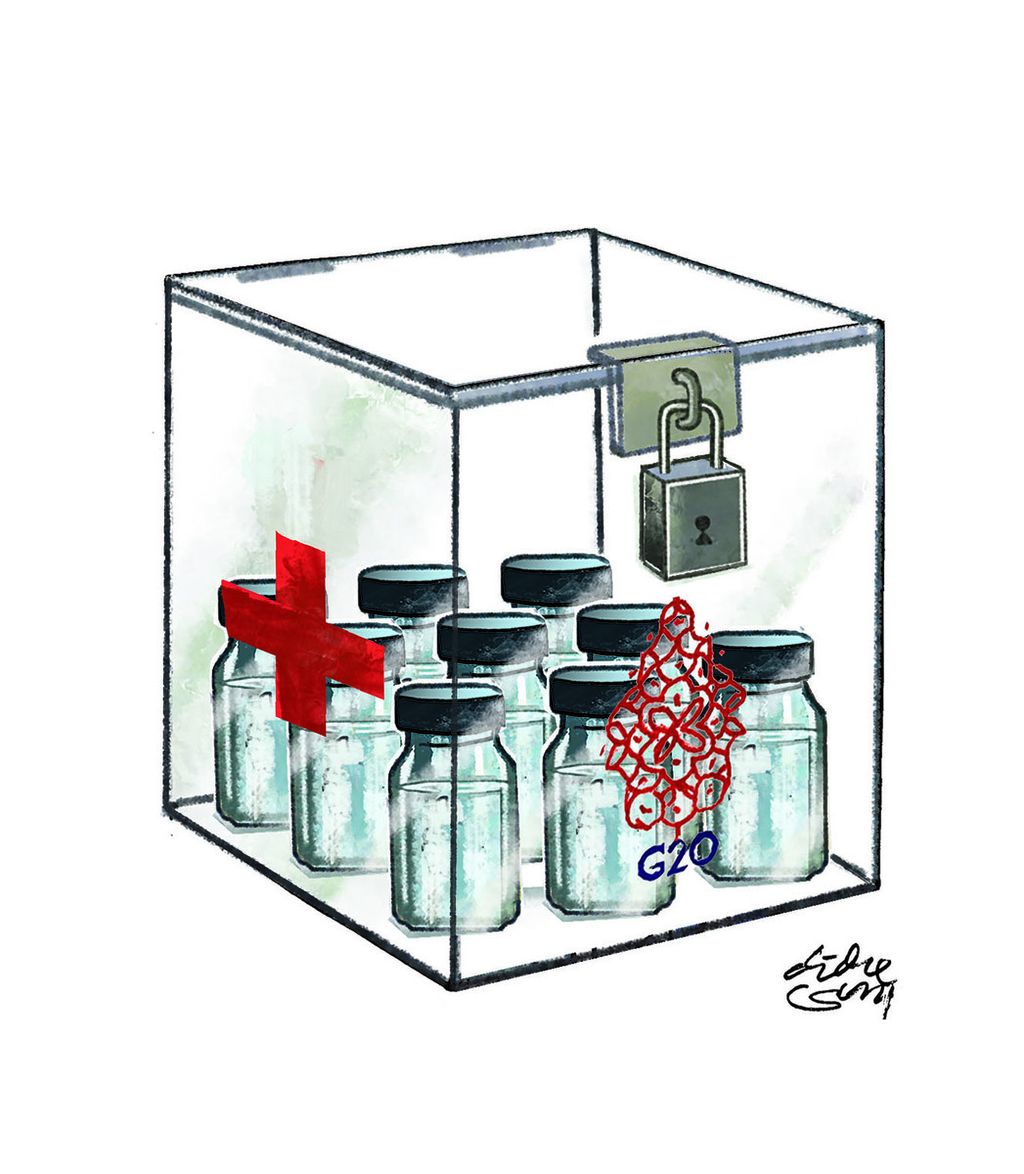

Ilustrasi

Pandemi Covid-19 telah membangunkan kesadaran akan perlunya arsitektur kesehatan nasional yang tangguh untuk menjamin kesehatan dan ketahanan bangsa, bahkan dunia.

Diangkatnya isu arsitektur kesehatan global pada KTT G20 Bali membuktikan hal ini.

Sesungguhnya Indonesia sudah mempunyai landasan yang kuat untuk membangun sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan, karena tercantum dalam UUD 45. Tengok Pasal 28H “Setiap orang …berhak memperoleh pelayanan kesehatan…berhak atas jaminan sosial”.

Juga Pasal 34 ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan…”. Amanat konstitusi ini seyogianya dijadikan acuan arsitektur kesehatan nasional.

Bagaimana kata “pelayanan kesehatan” dan kata “jaminan sosial” dalam konstitusi dilaksanakan, dapat dilihat dengan cepat melalui tiga hal berikut.

Baca juga : Covid-19, PPKM, dan Perilaku Sehat

Baca juga : G20 dan Arsitektur Kesehatan Global

Pertama, (1) apakah sudah ada asuransi kesehatan yang wajib diikuti setiap penduduk; yang menjadikan layanan kesehatan sebagai hak, bukan lagi komoditas yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu membeli. Kemudian (2) lihat siapa pemberi pelayanan di tingkat pertama. Selanjutnya (3), bagaimana aksesibilitas penduduk ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setelah hambatan biaya disingkirkan.

Delapan tahun JKN

Disahkan 2004 dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) mewajibkan setiap penduduk menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan membayar iuran, dan bagi yang tidak mampu iurannya dibayari pemerintah.

Memasuki tahun ke sembilan tercatat 244.600.449 peserta (per September 2022) atau 89 persen dari penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN. Sebanyak 110 juta di antaranya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sungguh prestasi yang luar biasa. Bayangkan. Dalam waktu yang relatif singkat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 143 triliun (2021) dan data pribadi 245 juta penduduk yang domisilinya tersebar di 6.000 pulau, di 34 provinsi, 544 kabupaten/kota, dan 74.000 desa.

Ke mana 245 juta penduduk ini mencari layanan kesehatan? BPJS (2022) menyediakan 22.393 fasyankes primer yang terdiri dari 46 persen Puskesmas, 32 persen klinik pratama, 22 persen praktik dokter mandiri. Sekitar 80 persen dari 245 juta penduduk ini terdaftar di Puskesmas, meskipun 529 di antaranya tidak ada dokter, dan ada Puskesmas yang melayani 145.000 peserta.

Di sisi lain, cukup banyak fasyankes primer swasta yang pesertanya hanya 600-800 orang saja.

Melihat kondisi geografis Indonesia, jelas jumlah fasyankes primer di atas tidak cukup dan tidak terdistribusi merata. Pertumbuhan dan persebaran fasyankes primer terhambat karena Puskesmas dengan peran gandanya (Unit Kesehatan Masyarakat/UKM+Usaha Kesehatan Perorangan/UKP) masih dipandang sebagai fondasi JKN.

Padahal, di era asuransi kesehatan sosial, seyogianya fasyankes primer tersebut diserahkan pada swasta dan masyarakat, kecuali di wilayah tertentu. Kebijakan ini akan membuka ruang bagi 140.000 dokter umum dan 12.000 dokter baru per tahun untuk berpartisipasi mendukung JKN.

Bagaimana tingkat aksesibilitas saat ini? Aksesibilitas dikatakan baik bila penduduk minimal sekali dalam setahun berkunjung ke fasyankes. Fasyankes dapat dicapai dalam kisaran 30 menit.

Melihat kondisi geografis Indonesia, jelas jumlah fasyankes primer di atas tidak cukup dan tidak terdistribusi merata.

Frekuensi kunjungan bervariasi menurut umur, gender, epidemiologi penyakit, perilaku, sarana dan prasarana setempat. Sebagai pembanding, 90 persen penduduk negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) minimal sekali dalam setahun berkunjung ke dokter dengan rerata 6,5 kunjungan per orang per tahun.

Mengacu pada definisi di atas, ternyata aksesibilitas 245 juta peserta JKN sangat rendah, meskipun tidak perlu membayar biaya layanan kesehatan.

Tengoklah data BPJSK berikut: 10 persen (2014), 17 persen (2015), 20 persen (2016), 25 persen (2017), 26 persen (2018), 27 persen (2021). Tergambarkan dari 245 juta peserta (2021), hanya sekitar 60 jutaan (27 persen) yang berkunjung ke fasyankes, dengan frekuensi 0,75 kunjungan per orang per tahun.. Di beberapa fasyankes ada yang aksesnya baru mencapai 6 persen.

Apa yang tersirat dari rendahnya aksesibilitas ini? Yang pasti, pertama, jumlah tidak cukup dan distribusi tidak merata. Kedua, ketidakadilan dan diskriminasi. Manfaat JKN baru dinikmati oleh penduduk yang tinggal di wilayah yang punya fasyankes baik.

Ketiga, pelayanan kesehatan berorientasi ke spesialistis dan mahal. Ini tergambar dari proporsi biaya layanan rujukan yang dominan dan menjadi pemicu defisit dari tahun ke tahun: 79 persen (2014), 80 persen (2015), 81 persen (2016), 84 persen (2017).

Keempat, ada 73 persen atau sekitar 172 juta peserta yang tidak pernah berkunjung, jumlah yang amat sangat besar. Kondisi kesehatan mereka tidak diketahui. Potensi defisit BPJSK akan berlanjut bila kelompok ini tidak ditangani dengan benar.

Dampak dominasi layanan rujukan selama ini menyebabkan kepanikan, distorsi dan salah arah dalam memahami sistem pelayanan. Seolah-olah yang dibutuhkan adalah pelayanan spesialistik, rumah sakit dan peralatan kedokteran yang canggih. Padahal akar masalahnya adalah fondasi sistem pelayanan belum disiapkan dengan benar. Akibatnya fasyankes primer bobol dan pasien mengalir ke fasyankes rujukan.

Dalam kondisi seperti diuraikan di atas, terjadilah pandemi Covid-19. Kepanikan yang ditimbulkan pandemi Covid-19 membuka mata dan membuktikan bahwa fasyankes primer maupun fasyankes rujukan belum membentuk satu sistem pelayanan terpadu.

Alhamdulillah, gerak cepat, gotong-royong dan kepemimpinan di masa pandemik berhasil mengatasi ketimpangan sistem pelayanan yang ada.

Dampak dominasi layanan rujukan selama ini menyebabkan kepanikan, distorsi dan salah arah dalam memahami sistem pelayanan.

Pusyankes

Lupakan dulu puskesmas, simpan dulu rumah sakit. Rancang bangun arsitektur layanan kesehatan di era JKN seyogianya diawali dengan menetapkan entitas yang menjadi pintu masuk penduduk ke sistem pelayanan kesehatan.

Entitas ini dinamai Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes). Pusyankes menjadi fasyankes tingkat pertama tempat Dokter Keluarga (DK) dan tim menjalankan profesinya. DK dipilih menjadi inti pelayanan JKN. Mengapa? Karena DK adalah spesialis generalis yang kompeten menyelesaikan sebagian besar kebutuhan dan masalah kesehatan individu sepanjang siklus hidupnya.

Dengan kata lain, bila di sebuah Pusyankes didaftarkan 5.000 peserta JKN dengan segala usia, maka sebagian besar (90 persen, Starfield) kebutuhan dan masalah kesehatan tiap individu tersebut —baik itu bayi, balita, dewasa, atau lansia— akan selesai di Pusyankes.

Sisanya (10 persen) yang tidak dapat diatasi dirujuk ke fasyankes rujukan. Kemampuan dan peran ini menjadikan Pusyankes sebagai ujung tombak dan fondasi sistem pelayanan kesehatan di era JKN. Dalam konteks ini RS berperan sebagai “back-up” atau pendukung untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi di Pusyankes.

Menjadi tanggung jawab negara untuk menata persebaran dan pemerataan Pusyankes ke seluruh wilayah NKRI.

ilustrasi

Seandainya Arsitektur Kesehatan Nasional menetapkan satu Pusyankes diisi satu DK dengan rasio ideal DK terhadap populasi adalah 1:2500, maka untuk melayani 275 juta penduduk dibutuhkan setidaknya 110.000 Pusyankes.

Seluruh penduduk ini akan terbagi habis ke 110.000 Pusyankes tersebut, dan setiap Pusyankes bertanggung jawab memelihara kesehatan setiap individu yang menjadi komunitas binaannya.

Arsitektur ini menata pemeliharaan kesehatan penduduk dalam kluster komunitas binaan. Di kluster ini setiap individu punya DK, ikut program kesehatan terencana dan proaktif yang disesuaikan dengan kondisi individu, dan terjalin hubungan dokter-pasien yang sejajar dan dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja berkat penerapan IT dan elektronik rekam medik. Mutu dan kendali biaya kesehatan nasional berawal di sini.

Arsitektur Kesehatan Nasional ini akan mengintegrasikan (horizontal) 110.000 Pusyankes yang mengayomi 275 juta pemegang kartu JKN/KIS, mengintegrasikan (vertikal) Pusyankes dengan RS membentuk sistem pelayanan kesehatan terpadu dan berjenjang sebagai wadah penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Adanya jejaring Pusyankes nasional ini memudahkan pemerintah menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara tepat sasaran dan menghilangkan tumpang tindih biaya, karena target program pemerintah — apakah itu bayi, balita, ibu hamil, lansia, atau penderita penyakit khusus— adalah anggota dari sebuah komunitas binaan Pusyankes.

Pandemi Covid-19 hanya pemicu dan akselerator transformasi ini, dan pengingat untuk menyiapkan diri akan tantangan berikutnya di dunia yang berubah cepat dalam ketidakpastian.

Dengan demikian, berbagai program UKM yang sasarannya adalah individu dapat dititipkan atau dilaksanakan oleh Pusyankes dengan mekanisme pembiayaan tertentu.

Jadi, bagaimana dengan Puskesmas di era JKN? Akankah peran dan fungsinya tergerus oleh Pusyankes? Tidak. Puskesmas dan Pusyankes mempunyai peran dan fungsi berbeda, kompetensi sumber daya manusia (SDM) berbeda, sumber pembiayaan berbeda. Simak amanat UUD45 Pasal 28H: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sesuai namanya, Puskesmas kembali ke khitahnya sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di suatu wilayah administrasi. Arsitektur Kesehatan Nasional ini menjadikan Puskesmas lebih fokus pada fungsinya, berjalan beriringan dan saling melengkapi dengan Pusyankes sesuai amanat UUD 45.

ilustrasi

Transformasi layanan primer

Pada hakikatnya transformasi layanan primer adalah upaya menata ulang entitas yang menjadi fondasi sistem pelayanan kesehatan di era JKN.

Penataan ulang ini membutuhkan de/re-regulasi, di antaranya adalah: 1) entitas Pusyankes sebagai ujung tombak dan fondasi sistem pelayanan kesehatan; 2) setiap peserta JKN harus memiliki DK; 3) DK yang bekerja di Pusyankes berstatus tenaga strategis medis fungsional yang diatur negara; 4) memfasilitasi pembangunan dan persebaran Pusyankes dengan pendekatan public-private participation; 5) reorientasi pendidikan dokter, persingkat pendidikan dokter; 6) reposisi Puskesmas.

Pandemi Covid-19 hanya pemicu dan akselerator transformasi ini, dan pengingat untuk menyiapkan diri akan tantangan berikutnya di dunia yang berubah cepat dalam ketidakpastian. Transformasi layanan primer menjadi keharusan. Kesehatan dan ketahanan bangsa menjadi taruhannya.

Gatot SoetonoDewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Konsultan Independen

Gatot Soetono