Memaknai Kebudayaan, Menghayati Kemanusiaan

Ardus mempunyai kemampuan di berbagai aspek kepenulisan. Ia mampu menghadirkan hal-hal yang tampaknya sepele menjadi cerita, tidak membosankan dan melelahkan karena tidak mengkhotbahi.

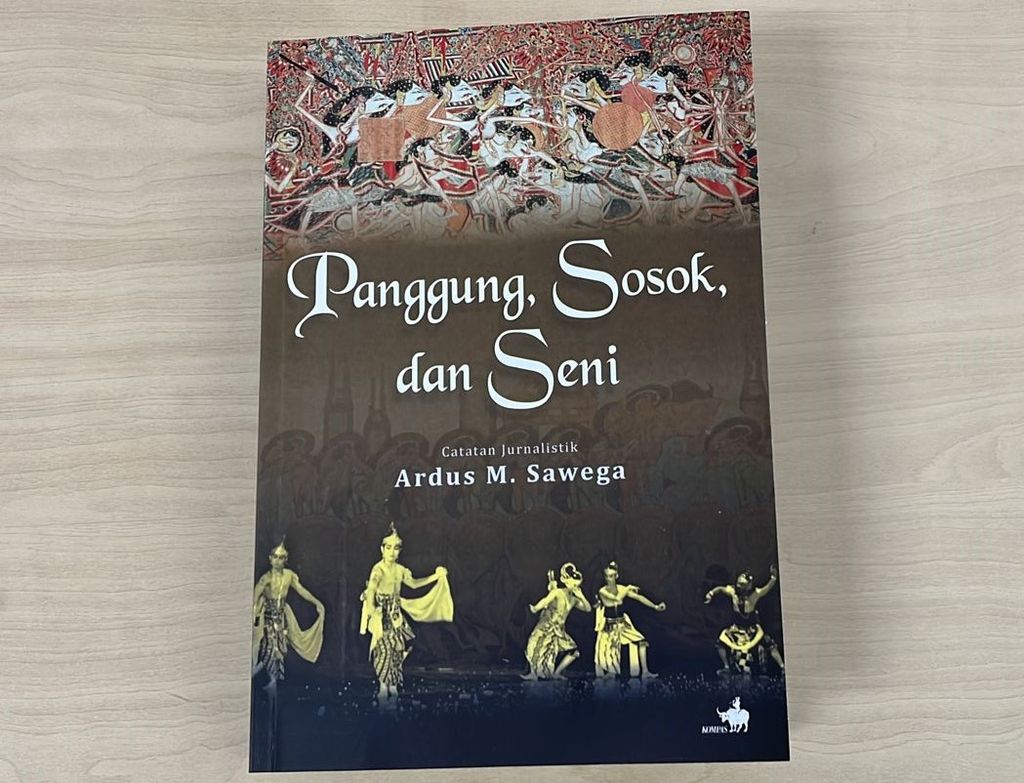

Judul buku: Panggung, Sosok dan Seni Catatan Jurnalistik Ardus M. Sawega

Penulis: Ardus M Sawega

Penerbit: Penerbit Buku Kompas

Cetakan: Pertama, 2022

Tebal: xiv + 354 halaman

ISBN: 978-623-346-594-6

Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa ini sangat pas untuk menggambarkan Ardus M Sawega (25 Mei 1950-30 Januari 2022), wartawan dan aktivis kebudayaan yang kiprahnya menginspirasi.

Ardus adalah seorang pribadi yang mempunyai daya eksplorasi pemikiran dalam spektrum yang luas, tidak hanya seni, antropologi dan kajian budaya. Mulai wayang (orang, beber, potehi), seni rupa dan teater, tradisi kerakyatan (ludruk, pesisiran), hingga langgam, pakarena atau musik rakyat Batak, dari kajian tari sampai dengan wacana diplomasi dan pertukaran misi kesenian dalam perspektif pariwisata dan pembangunan budaya bangsa. Semua itu dirangkum dalam buku kumpulan tulisan terpilihnya yang pernah dimuat harian Kompas, pengantar kegiatan Bentara Budaya, juga tulisan pengisi diskusi/seminar ini.

Kemanusiaan

Ardus adalah seorang yang meyakini bahwa dunia seni budaya adalah aspek yang penting dari seluruh hidup manusia. Bukan saja karena hal ini menjadi representasi dari kondisi terkini kemanusiaan, melainkan juga karena aspek-aspek kreatifnya, berpotensi menjadi pendorong terjadinya perubahan peradaban.

Ardus adalah seorang yang meyakini bahwa dunia seni budaya adalah aspek yang penting dari seluruh hidup manusia.

Ardus mempunyai kemampuan di berbagai aspek kepenulisan. Ia mampu menghadirkan hal-hal yang tampaknya sepele menjadi cerita, tidak membosankan dan melelahkan karena tidak mengkhotbahi. Kemampuan seorang wartawan, penulis dan seseorang yang begitu mencintai kebudayaan dalam mengurai informasi dan fakta mempengaruhi proses pemaknaan, proses mengubah nilai (informasi) menjadi peristiwa budaya. Bukankah membaca esai-esainya adalah peristiwa budaya juga?. Hasil akhirnya bukan hanya pengetahuan akan nilai, melainkan pemaknaan akan nilai. Pengalaman jenis ini yang mampu membuat pembaca merasa terikat dan terpikat membaca tulisan-tulisannya sebagai jabaran makna.

Tidak hanya menyikapi hal-hal secara proporsional sebagai wartawan, tapi Ardus juga terlibat secara emosional dengan penuh kecintaan sebagai personal. Misalnya tentang wayang orang Sriwedari. Ia mencoba membongkar koneksitas antara realitas pergelaran dan realitas keseharian yang dialami wayang orang, hingga pada akhirnya merekomendasikan dikembalikannya sifat ontologis seni tersebut.

Tidak hanya melalui tulisan, tapi juga mewadahinya dalam sebuah gerakan kebudayaan. Itu tidak hanya membuktikan passion-nya, tapi juga kecemasannya tentang identitas sebuah kultur, yaitu budaya Jawa.

Dengannya, Ardus melampaui tugas kemanusiaannya. Sebagai wartawan, ia profesional yang mengerjakan tugasnya selama lebih dari 30 tahun. Tapi ia juga memenuhi panggilan hatinya bekerja diluar tulis menulis—ia bergaul, menyapa, menyemangati kanan kiri, sebagai bukti kecintaan dan keterlibatannya bagi eksistensi kebudayaan dalam kehidupan.

Dalam buku ini, Ardus menceritakan orang-orang yang terlupakan: sikap, etos, kerja dan karya sosok yang berperan dalam dinamika kebudayaan.

Sebagai personal, ia adalah seorang yang penuh komitmen, tapi juga egaliter. Dalam buku ini Ardus menceritakan orang-orang yang terlupakan: sikap, etos, kerja, dan karya sosok yang berperan dalam dinamika kebudayaan.

Seperti ketika ia menulis Tan Khoen Swie (hlm 289-292), yang berperan besar menerbitkan karya-karya besar para pujangga Jawa. Edukasi kultural memperoleh wujud dengan apa yang dilakukannya sehingga (produk) kebudayaan bisa tersebarluaskan. Dan Ardus menangkap makna itu dengan jeli.

Ia melirik hal yang tak banyak diulik, mengamati dengan teliti dan memaparkan dari sisi berbeda. Ia sanggup membuat pembaca beroleh, tidak hanya informasi tapi juga, esensi dan makna yang digali.

Seperti ketika Ardus memprakarsai penyusunan buku tentang Kho Ping Hoo dan kesenian topeng dalang Klaten, di mana penulis terlibat dalam kedua kerja tersebut. Topeng dalang Klaten adalah kesenian ”pinggiran” yang hampir punah kini, dan kita tahu, KPH adalah penulis peranakan yang berpengaruh dalam dunia sastra (baca: kebudayaan) kita. Kedua buku tersebut membuktikan keberpihakan Ardus terhadap keberagaman, penghargaan kepada yang terpinggirkan, dan yang paling utama adalah kemanusiaan.

Membaca esai-esai Ardus ibarat penggalan catatan harian berisi tumpahan pikiran segala panca indera yang merekam segala pengalaman hidup dan pemikirannya.

Kebudayaan

Membaca esai-esai Ardus ibarat penggalan catatan harian berisi tumpahan pikiran segala panca indera yang merekam segala pengalaman hidup dan pemikirannya. Bukan sekadar hasil pencari berita dengan hasrat mencatat dan mengabarkan dinamika dunia melalui tugas kepenulisannya.

Dalam tulisannya, kita menemukan kritisisme sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan. Kritik yang disampaikannya dalam bahasa yang kritis bukan berdasar pada logika subyektif seorang ”penilai”, tapi membawa publik lebih mengerti dan membuat pembacanya menjadi lebih cerdas. Meskipun dibatasi ruang penulisan di koran, kita jadi bisa memahami teks, konteks, dan peran reflektif seni. Dan hal tersebut mengingatkan bahwa itu adalah milik kita.

Ia menyinyalir relasi kuasa antara kesenian, negara, pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan media massa dalam ”jagad seni”. Dengannya, ia mencoba merekomendasikan strategi-strategi reinterpretasi, reposisi, revitalisasi, sosialisasi dan enkulturasi hingga pengelolaan dan pengembangan kebudayaan. Optimisme selalu membersit pada setiap akhir dari tuturannya: bahwa mata rantai kebudayaan adalah sesuatu yang cair, tapi akan selalu berdialektika dengan jaman.

Buku ini penting karena merekam jejak dinamika kreatif dunia seni budaya. Pembagian sub-babnya menegaskan kemampuan Ardus yang mampu melihat seni budaya sebagai aktivitas yang meruang (Panggung dan Pementasan), tanpa melupakan pelakunya (Sosok). Pada saat yang sama ia membuka kemungkinan pengayaan perspektif untuk menambah kualitas pemaknaan atas etika dan estetika karya yang dihasilkan, sebagai pengetahuan (Sastra dan Rupa).

Buku ini penting karena merekam jejak dinamika kreatif dunia seni budaya.

Setiap sub tidak berdiri sendiri, tapi sesungguhnya menjadi rangkaian perenungan bagaimana kemanusiaan dan peradaban kita hari ini. Kematangannya mengolah fakta historis serta kenyataan kini seraya menyumblimasikannya dalam tuturan dan pandangannya yang mempribadi jelaslah mencerminkan paduan disiplin wartawan berikut laku cipta pencinta dan pemikir kebudayaan yang telah teruji bertahun.

Esai-esai yang ditulis dari tahun 1979 sampai 2016 ini tidak hanya bisa berfungsi sebagai pencatat sejarah kesenian tradisi dan non-tradisi, tetapi juga mampu berperan sebagai sumber dialektika referensial dalam pengambilan sikap yang penting sebagai pewaris kebudayaan.

Sebagai kelompok masyarakat multikultural yang kaya ragam ekspresi seni dan budaya masyarakatnya, buku ini penting digunakan sebagai dasar untuk menumbuhkan sikap dan sifat humanis dan beradab sehingga secara konstruktif mampu menumbuhkan kulturisasi etika kehidupan bersama. Bukankah itu yang kita butuhkan saat ini?

Purnawan Andra, Bekerja di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek