Dari Negara Loket ke Bebotoh Politik

Keterpilihan Jokowi menjadi presiden menunjukkan paradigma baru suksesi kepemimpinan nasional. Tabungan sosiologis tak lagi menjadi ”tiket” menuju kekuasaan. Peran parpol mendominasi.

Ilustrasi

Tradisi antre di depan loket kekuasaan pada era Orde Baru telah berakhir. Kini, setiap individu yang memiliki modal ekonomi dan bisa mendekati parpol besar-menengah serta para bebotoh/patron politik relatif mendapat peluang, termasuk menjadi presiden, daripada mereka yang hanya mengandalkan tabungan sosiologis, hasil keterlibatan politik.

Hal itu berbanding terbalik dengan tradisi di era Orde Baru di mana tabungan sosiologis menjadi ”tiket” menuju kekuasaan. Misalnya, menjadi menteri, dirjen, dan jabatan tinggi lainnya, kecuali presiden karena jabatan presiden sudah digenggam Soeharto dan tak mungkin diberikan kepada tokoh lain.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Tidak mengherankan jika aktivis Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1074, Hariman Siregar, menyebut pada era Orde Baru, Indonesia adalah negara loket. Hariman merespons kecenderungan pola suksesi dan rekrutmen kepemimpinan nasional, terutama pada era Orde Baru.

Baca juga: Tonggak-tonggak Orde Baru

Hariman yang jadi tokoh utama dalam Malari (gerakan antimodal asing, utamanya dari Jepang) mengibaratkan sejumlah tokoh antre di depan loket kekuasaan. Menunggu dapat tiket politik. Dan jika lolos, mereka pun duduk dalam kursi kekuasaan.

Kapasitas potensi dan kedekatan para tokoh dengan lingkaran kekuasaan jadi penentu lolos tidaknya seseorang menjadi pejabat negara. Para pengantre tiket itu bisa berasal dari kalangan parpol, bisa juga dari kalangan profesional. Lalu ada pula syarat yang ditambahkan, yakni investasi sosial-politik para tokoh. Artinya mereka memiliki sejarah keterlibatan sosial-politik.

Berubah sejak reformasi

Gerakan Reformasi yang antara lain punya agenda mengikis korupsi, kolusi, dan nepotisme telah mengakhiri budaya negara loket. Pusat kekuasaan yang hegemonik ala Orde Baru pun mencair seiring dengan lengsernya Soeharto. Tak ada kekuasaan tunggal. Tak ada kebenaran tunggal. Demokratisasi pun digadang-gadang menjadi obat penyembuh bagi negara yang terjangkit totaliterisme dan fasisme militeristik.

Apa yang kemudian ingin diwujudkan oleh para pelaku gerakan Reformasi 1998 adalah penguatan masyarakat sipil. Hal ini merupakan budaya tanding atas kuatnya elitisme yang terjadi sebelumnya.

Pusat kekuasaan yang hegemonik ala Orde Baru pun mencair seiring dengan lengsernya Soeharto. Tak ada kekuasaan tunggal. Tak ada kebenaran tunggal.

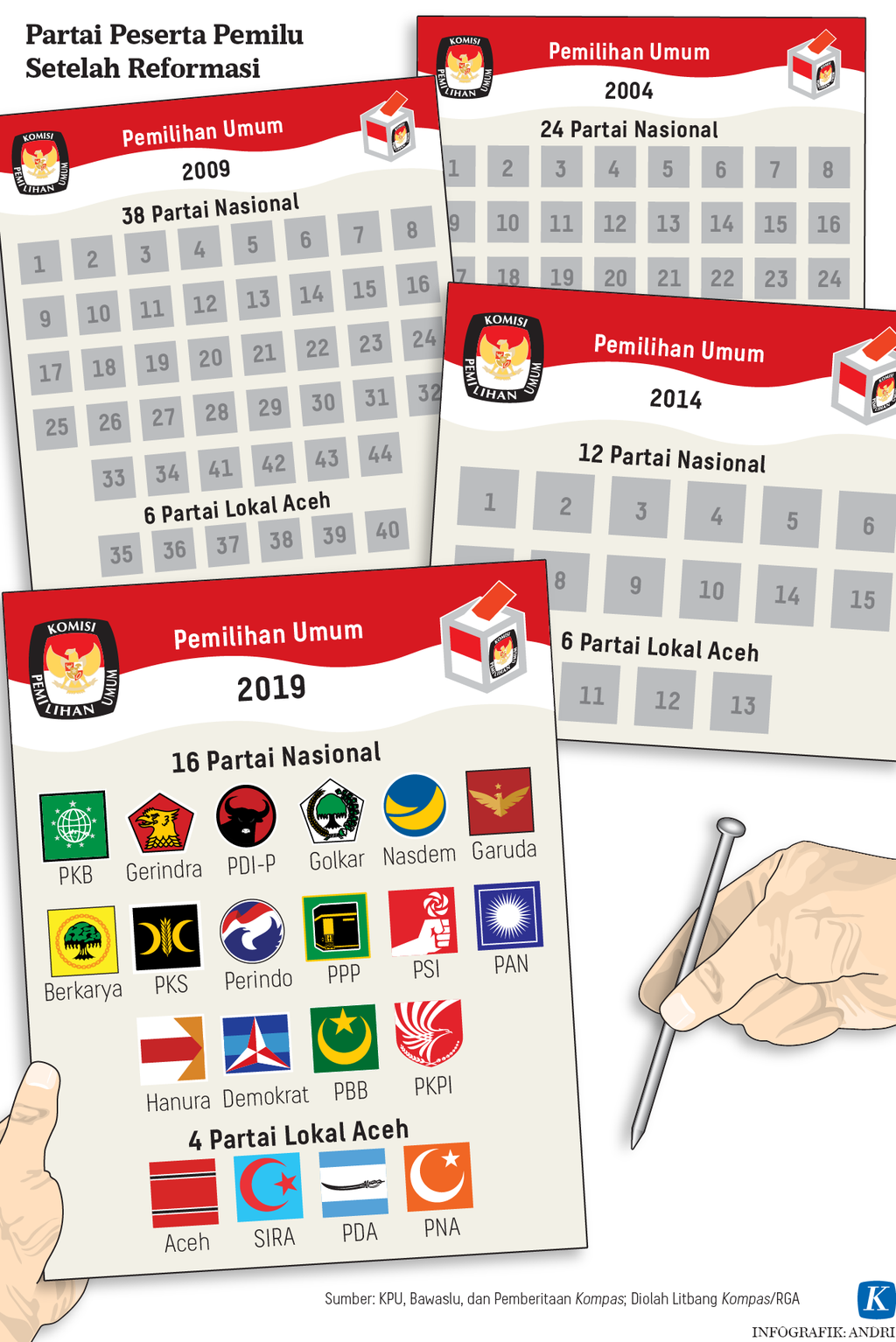

Partai-partai politik pun muncul dan bersaing dengan parpol lama, seperti Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia (kemudian menjadi PDI-Perjuangan), tiga partai hasil ”penyederhanaan dan penertiban politik” yang dilakukan Orde Baru.

Pemilu pun digelar di bawah kepemimpinan transisional BJ Habibie, yang menggantikan Soeharto. Seleksi terjadi. Parpol-parpol baru bertumbangan. Hanya ada beberapa yang eksis, di antaranya Partai Amanat Nasional/PAN (Amien Rais), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono), Partai Kebangkitan Bangsa (Matori Abdul Jalil/Gus Dur), dan Partai Hanura (Wiranto).

Tiga partai lama, Golkar, PPP, dan PDI-P, tetap kuat. Tokoh-tokoh penentu masa depan politik pun tetap dominan, seperti Akbar Tandjung (Golkar), Megawati Soekarnoputri (PDI-P), dan Hamzah Haz (PPP). Lalu muncul tokoh reformasi, seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Susilo Bambang Yudhoyono. Merekalah yang kemudian menjadi king maker.

Baca juga: Perpanjangan Kekuasaan dan Kenegarawanan

Pada keterpilihan Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI, nilai ketokohan dan tabungan sejarah masih melekat dan menjadi salah satu acuan penting. Gus Dur merupakan tokoh penting NU, pro-kemajemukan, pro-toleransi, pro-demokrasi, pro-transparansi, dan melakukan desakralisasi kekuasaan.

Megawati, tokoh nasionalis anak Soekarno, kental dengan perjuangan politik melalui PDI dan kemudian PDI-P. Adapun Susilo Bambang Yudhoyono memiliki reputasi di bidang kemiliteran dan banyak terlibat dalam dinamika kekuasaan, baik pada era Orde Baru maupun era Reformasi. Beberapa kali ia menjadi menteri.

Sejarah terus bergulir. Muncul rezim demi rezim hingga mencuat nama Joko Widodo, orang biasa, pernah jadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI. Ia pun terpilih jadi presiden melalui kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.

Keterpilihan Jokowi menjadi presiden RI menunjukkan paradigma baru suksesi kepemimpinan nasional. Negara loket pun berakhir. Jokowi tak perlu antre di depan loket kekuasaan untuk menjadi presiden. Ia langsung mencuat jadi tokoh nasional. Proses kolaborasi politik yang melibatkan para elite politik-ekonomi dan militer mengantarkan Jokowi maju dalam pilpres dan akhirnya memenangi persaingan karena dipilih rakyat secara langsung.

Ada situasi jenuh waktu itu. Munculnya Jokowi bak oase politik yang membuka horizon harapan baru. Rakyat mengenalnya sebagai tokoh yang bersih dari lingkaran Orde Baru, jujur, berintegritas, berkomitmen, dan lekat dengan kesederhanaan. Tak penting bahwa Jokowi tidak memiliki sejarah ketokohan sebagaimana tokoh-tokoh gerakan nasional lainnya.

Proses kolaborasi politik yang melibatkan para elite politik-ekonomi dan militer mengantarkan Jokowi maju dalam pilpres dan akhirnya memenangi persaingan karena dipilih rakyat secara langsung.

Ketika menjadi presiden, Jokowi dianggap membawa oksigen kepemimpinan yang segar. Di antaranya tampak pada pemberlakukan sistem sosial yang tidak bertele-tele, membuka keran kebebasan publik, perbaikan ekonomi, mendorong kesejahteraan publik, dan lainnya. Ini menjadi modal politik, sosial, dan kultural yang membangun ketokohan dan favoritisme Jokowi. Plus-minus tentu saja ada.

Bebotoh politik

Era ekonomi dan politik yang kapitalistik dan liberal telah mengubah paradigma politik. Politik yang semula dipahami sebagai jagat kultural sekaligus wahana untuk melahirkan dan memunculkan para pemimpin nasional telah berubah menjadi sekadar kendaraan yang bisa dipakai atau disewa untuk mencapai dan mendapatkan kekuasaan.

Parpol-parpol menawarkan jasa politiknya kepada tokoh-tokoh yang dipandang potensial secara ekonomik, politik, sosial, dan budaya untuk maju dalam pilpres. Tak harus kader partai itu sendiri. Maka, sebuah parpol bisa mencalonkan banyak tokoh dari berbagai kalangan untuk nyapres.

Di sisi lain, dampak liberalisme politik dan ekonomi telah menjadikan demokrasi layaknya pasar bebas politik. Di sini, parpol-parpol bak gerai atau warung yang menjual jasa. Aktivitas transaksional pun tak terelakkan. Proses nyang-nyangan rega atau tawar-menawar harga sangat dominan.

Dalam konteks itu, rakyat diposisikan sebagai konsumen politik. Bukan lagi subyek atas kedaulatan. Kedaulatan politik telah bergeser ke tangan elite politik dan ekonomi. Meskipun ada slogan ”pemilihan langsung oleh rakyat” atas calon presiden, tetapi kenyataannya pilihan itu sudah disediakan parpol. Puas atau kecewa, rakyat hanya terima mateng.

Dominasi dan hegemoni yang terjadi menjadikan parpol sangat determinatif dan otoritatif dalam menentukan presiden. Di sini, para pemimpin parpol tampil sebagai bebotoh sekaligus king maker. Disebut bebotoh karena mereka memiliki modal politik, infrastruktur politik, modal sosial, serta jaringan dan sumber daya politik. Mereka bisa menentukan jagonya untuk bertanding.

Dampak liberalisme politik dan ekonomi telah menjadikan demokrasi layaknya pasar bebas politik. Di sini, parpol-parpol bak gerai atau warung yang menjual jasa.

Disebut king maker, karena merekalah yang menjadi penulis skenario dan sutradara politik. Kreativitas merekalah yang membentuk, membangun, dan menguatkan kehadiran para aktor yang maju dalam pilpres. Mereka pun bisa menjalin kolaborasi dengan sutradara-sutradara politik dari parpol lain untuk mencapai kompromi politik.

Peran beboboh dan king maker politik membuktikan telah bergesernya makna demokrasi yang semula ”dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi ”dari elite parpol, oleh elite parpol dan untuk elite parpol”.

Wajar jika dari proses politik yang super elitis itu, kekuasaan yang muncul pun kental aroma oligarki. Para pelaku oligarki mampu mendikte kekuasaan, sesuai dengan kepentingan mereka. Bukan kepentingan rakyat sepenuhnya. Bahwa rakyat kecipratan rezeki atau remah-remah roti kekuasaan, memang benar.

Baca juga: Membendung Oligarki

Akhirnya, apa boleh buat, rakyat hanya menjadi konsumen. Hanya menjadi penonton atau tukang sorak alias penggembira politik. Dan itu dilakukan penuh sukacita. Kenyataan inilah yang oleh Antonio Gramsci (22 Januari 1891-27 April 1937) filsuf Italia, disebut hegemoni. Yakni, satu kondisi ironik di mana rakyat yang tertintas justru merayakan ketertindasannya sekaligus mengagungkan kalangan elite yang mengendalikannya.

Baca juga: Oligarki sebagai Musuh dari Bangsa Sendiri

Selama demokrasi prosedural masih berjalan, hegemoni tetap terus terjadi. Hegemoni bisa diatasi jika demokrasi dikembalikan pada relnya yang benar. Yakni, demokrasi substansial, di mana kesetaraan menjadi syarat utama dan hak atas kedaulatan bernegara ada pada rakyat, bukan di tangan kelompok elite. Para pemimpin semestinya tak lebih dari tangan panjang kepentingan rakyat. Bukan malah menjadi juragan yang ”mengapitalisasi penderitaan rakyat”.

Indra Tranggono, Praktisi Budaya dan Esais.

Indra Tranggono