Meningkatkan Literasi dengan Fiksi

Dengan membaca, apalagi membaca fiksi, kita akan membangun imajinasi. Dan, dengan itu kita membangun pemikiran kritis dan rasa empati akan pihak lain.

Ilustrasi

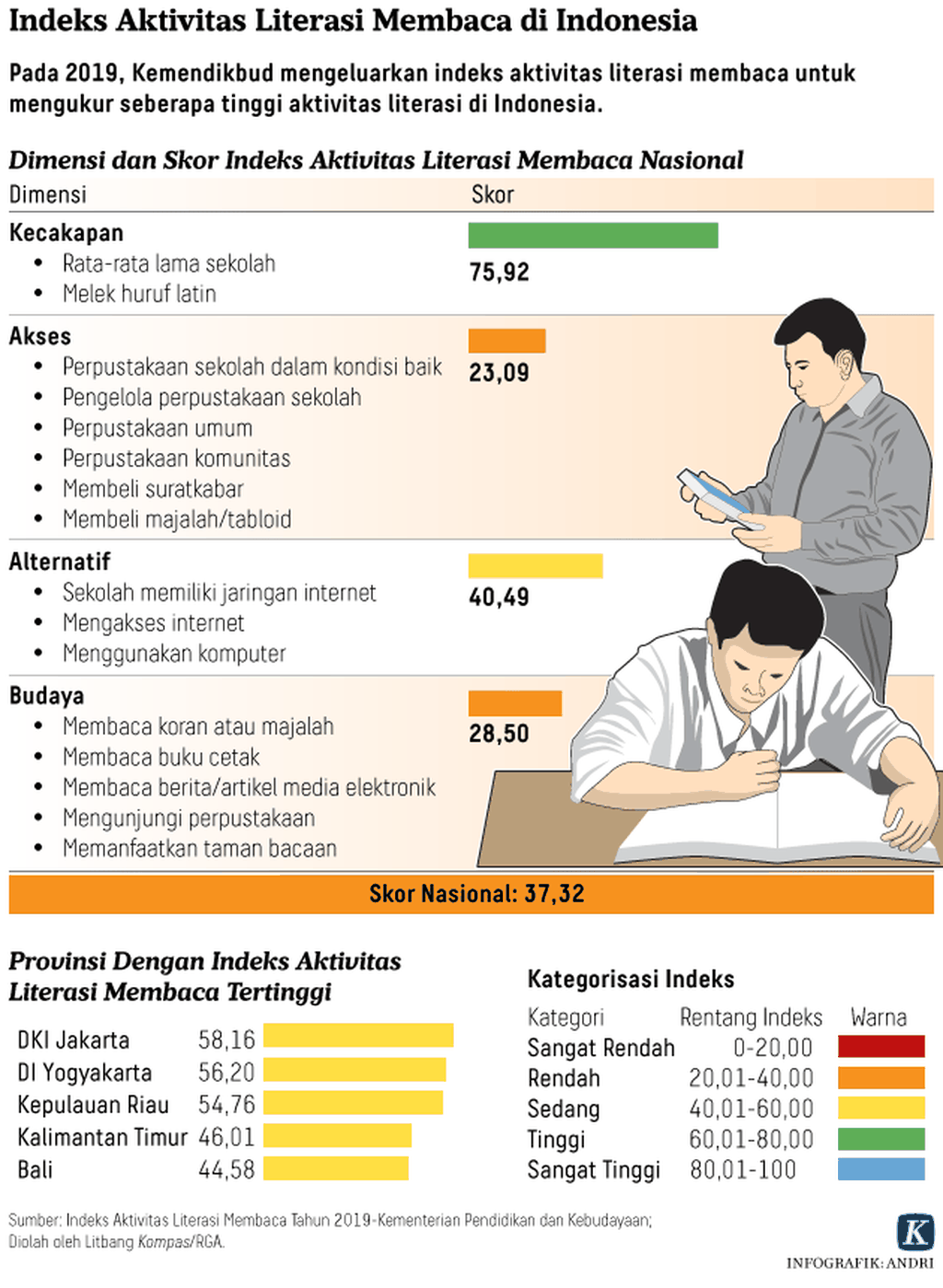

Apabila kita mengecek angka literasi masyarakat Indonesia, hasilnya memang cukup tinggi. Sekitar 96 persen masyarakat dapat membaca dan menulis. Namun, definisi literasi ini amat sederhana dan tidak cukup menjawab tantangan dunia di abad ke-21 dengan kemajuan digital dan teknologi yang cepat.

Saat ini literasi lebih dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengartikulasikan ide, memahami bacaan untuk maksud tersurat (secara harfiah) dan tersirat (arti dibalik kalimat), dan mampu mengonstruksikan ide serta menyampaikannya. Apabila didefinisikan seperti ini, angka literasi Indonesia amat rendah.

Masyarakat Indonesia tidak dikenal sebagai pembaca buku (namun pengguna media sosial yang tinggi). Bahkan, siswa sekolah di Indonesia berumur 15 tahun pun memiliki literasi yang amat rendah. Hasil tes PISA tahun 2018 menunjukkan skor literasi atau kemampuan membaca siswa Indonesia di 371 poin. Angka ini amat jauh apabila dibandingkan dengan poin rata-rata negara-negara peserta tes PISA lainnya, yaitu 487 (Finlandia memiliki skor 520). Jadi, bagaimana meningkatkan literasi siswa dan masyarakat Indonesia?

Baca juga : Literasi Abad Ke-21

Baca juga : Literasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa

Penghargaan Nobel Sastra

Membaca fiksi merupakan salah satu upaya meningkatkan literasi, apalagi membaca karya-karya pemenang Nobel. Pemenang penghargaan Nobel Sastra (Nobel Prize in Literature) pada 2021 adalah Abdulrazak Gurnah. Penulis novel Inggris kelahiran Zanzibar ini menceritakan kolonialisme, perbedaan budaya, dan orang pencari suaka dalam karya-karyanya. Novelnya yang terbaru, Afterlives (2020), menjadi dikenal walau karyanya yang lain, seperti By the Sea (2001), Disertion (2005), dan Paradise (1994), sudah banyak dikenal orang dan buku-buku ini biasanya tersedia di perpustakaan umum (apalagi di Finlandia).

Karya-karya pemenang Nobel tentulah istimewa. Membaca fiksi, Snow karya penulis Turki, Orhan Pamuk, pemenang Nobel 2006; Flights karya penulis Polandia, Olga Tokarczuk, pemenang Nobel 2019; The Land of a Green Plum karya penulis Jerman keturunan Romania, Herta Müller, pemenang Nobel 2009; Remains of the Day atau A Pale View of Hills karya Kazuo Ishiguro, penulis Inggris berkelahiran Jepang, pemenang Nobel 1989 dan 2017; pembaca diajak untuk memasuki kehidupan tokoh-tokoh dalam fiksi dengan kompleksnya kehidupan. Belum lagi karya Toni Morrison, penulis Amerika dan pemenang Nobel 1993, berjudul The Bluest Eye dan Beloved yang membahas soal rasisme, kelas, dan jender yang masih relevan di Amerika Serikat sampai sekarang. Fiksi-fiksi pemenang Nobel ini menggambarkan situasi masyarakat pada masanya dengan gamblang, juga riset sejarah yang kuat.

Bayangkan apabila suatu karya fiksi pemenang Nobel dibahas dalam pelajaran sekolah di Indonesia.

Fiksi dan imajinasi

Penulis Inggris, Neil Gaiman, pernah mengatakan bahwa masa depan dunia tergantung dari adanya perpustakaan bermutu, membaca, dan berimajinasi. Juga pentingnya membaca fiksi (literate people read fiction). Dengan membaca fiksi, kita bernavigasi dengan kata-kata; kita perlu mengikuti kalimat, berkomunikasi, dan memahami bacaan kita, sampai selesai.

Kita tidak dapat mengerti pemikiran orang lain apabila kita tidak bertukar ide dan pendapat. Dan cara yang paling sederhana adalah membangun kebiasaan membaca, juga membiasakan anak-anak siswa sekolah membaca, dan membangun wacana bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan.

Dengan membaca, apalagi membaca fiksi, kita akan membangun imajinasi. Membangun dunia dari cerita yang kita baca dan membentuk tokoh-tokoh dalam cerita. Merasakan sesuatu, mengunjungi tempat-tempat dan dunia baru, bahkan belajar hal baru. Membaca juga boleh buku apa saja, semua orang tidak memiliki selera bacaan yang sama.

Kita tidak dapat mengerti pemikiran orang lain apabila kita tidak bertukar ide dan pendapat. Dan cara yang paling sederhana adalah membangun kebiasaan membaca.

Dengan membaca dan berimajinasi, kita membangun pemikiran kritis dan rasa empati akan pihak lain. Keterampilan yang digaungkan oleh pendidikan modern untuk penting dimiliki, namun tidak pernah terpikir bahwa kita harus memiliki fasilitas membaca, buku bermutu, perpustakaan, dan tokoh-tokoh panutan (guru-guru) yang mendukung kebiasaan membaca.

Di China, partai komunis penguasa sejak 2007 mengizinkan bacaan science fiction dan fantasi untuk dibaca di sekolah. Mengapa? Karena China ingin warganya kreatif, berinovasi dan memiliki imajinasi, tidak hanya meniru atau mengerjakan kreasi negara lain. Saat peneliti China dikirim ke Amerika Serikat untuk belajar dari Apple, Google, Microsoft, para innovator di perusahaan ternama tersebut membaca fiksi saat mereka di usia sekolah, dan China ingin hal ini terjadi di negara mereka sendiri.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F02%2F02%2FIMG_0247jessica_1612201693_jpg.jpg)

Seorang remaja perempuan membaca novel Shine karya penyanyi Korea Selatan, Jessica Jung, di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (1/2/2021). Dengan membaca, terutama membaca fiksi, kita akan membangun imajinasi. Dengan demikian, kita membangun pemikiran kritis dan rasa simpati akan pihak lain.

Fiksi dan masa depan bangsa

Literasi merupakan hal yang penting, apalagi saat ini kita dikelilingi dengan dunia yang penuh pesan tertulis: pesan teks singkat, e-mail, dan informasi situs. Literasi tidak cukup hanya tahu membaca dan menulis. Sebagai warga negara global, kita harus mampu membaca dengan memahami konteks, nuansa, dan membuat diri kita dipahami orang lain.

Albert Einstein pernah ditanya bagaimana caranya membuat anak-anak generasi mendatang lebih intelijen. Jawabnya adalah ”baca dan berikan mereka dongeng dan fiksi” karena Einstein mengerti pentingnya membaca dan berimajinasi. Masa depan ditentukan dari literasi bangsa setempat.

Ada dua hal yang menarik dari paparan di atas. Satu, bahwa penulis pemenang Nobel memilki karya lebih dari satu dan karya-karya mereka dibaca meluas di masyarakat negara setempat. Memang penulis yang menulis dalam bahasa Inggris akan mendapat akses lebih banyak, namun karya penulis Turki, Polandia, dan Jerman telah dibaca meluas oleh penduduk negara setempat dan diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain.

Literasi tidak cukup hanya tahu membaca dan menulis. Sebagai warga negara global, kita harus mampu membaca dengan memahami konteks, nuansa, dan membuat diri kita dipahami orang lain.

Karya penulis di luar negara Inggris akan memperkaya ilmu dari budaya yang berbeda. Konon, karya Pramoedya Ananta Toer pernah memiliki kesempatan untuk mendapat hadiah Nobel Sastra juga. Namun sayang, karena yang dikenal hanya satu karya tetralogi Bumi Manusia (yang memang sudah terkenal dan diterjemahkan ke banyak bahasa lain), dan masyarakat Indonesia malah tidak mengenal karya beliau dan tidak dibahas dalam pelajaran di sekolah-sekolah, kriteria karya yang menjadi bacaan/rujukan masyarakat tidak terpenuhi.

Kedua, di saat Amerika Serikat sibuk memilah karya mana yang dapat dimasukkan sebagai bacaan kurikulum sekolah (di Eropa, siswa tingkat menengah wajib membaca dan membahas tiga novel/fiksi di kelas), saya tidak pernah tahu fiksi apa yang dibaca oleh siswa-siswa sekolah saat ini. Beberapa guru Bahasa Indonesia yang saya kenal pun tidak pernah membaca fiksi atau karya sastra Indonesia.

Bagaimana literasi, budaya, dan bahasa Indonesia dilestarikan apabila buku bacaan saja tidak digalakkan untuk dibahas sebagai mata pelajaran? Belum lagi, kurikulum yang baru, walau terlihat progresif, masih mengutamakan mata pelajaran formal belaka. Siswa dan sekolah hanya dapat memilih satu dari lima mata pelajaran seni dan prakarya.

Baca juga : Membangun Budaya Literasi

Baca juga : Program Literasi ke Depan

Jadi, musik, menggambar, teater, gerak (termasuk olahraga?), atau prakarya/pekerjaan tangan seakan-akan bukan pelajaran penting. Padahal, mata pelajaran seni dan pekerjaan tangan juga membangun imajinasi, kreativitas, dan kerja sama dengan siswa lain.

Jadi, apakah siswa-siwa dan guru-guru bahasa di sekolah-sekolah di Indonesia membaca fiksi yang memenangi penghargaan Nobel Sastra? Apakah buku-buku karya pemenang Nobel Sastra tersedia di perpustakaan di Indonesia? Hal ini patut menjadi pemikiran kita semua, apabila kita ingin meningkatkan literasi masyarakat dan siswa Indonesia.

Ratih D Adiputri, Peneliti dan Pengajar di Universitas Jyväskylä, Finlandia

Ratih D Adiputri