Standar Pendidikan Nol Kekerasan

Kekerasan di sekolah terus terjadi, bahkan menimbulkan korban jiwa. Perlu ada standar pendidikan yang berorientasi kepada tata norma yang menjauhkan diri dari kekerasan fisik.

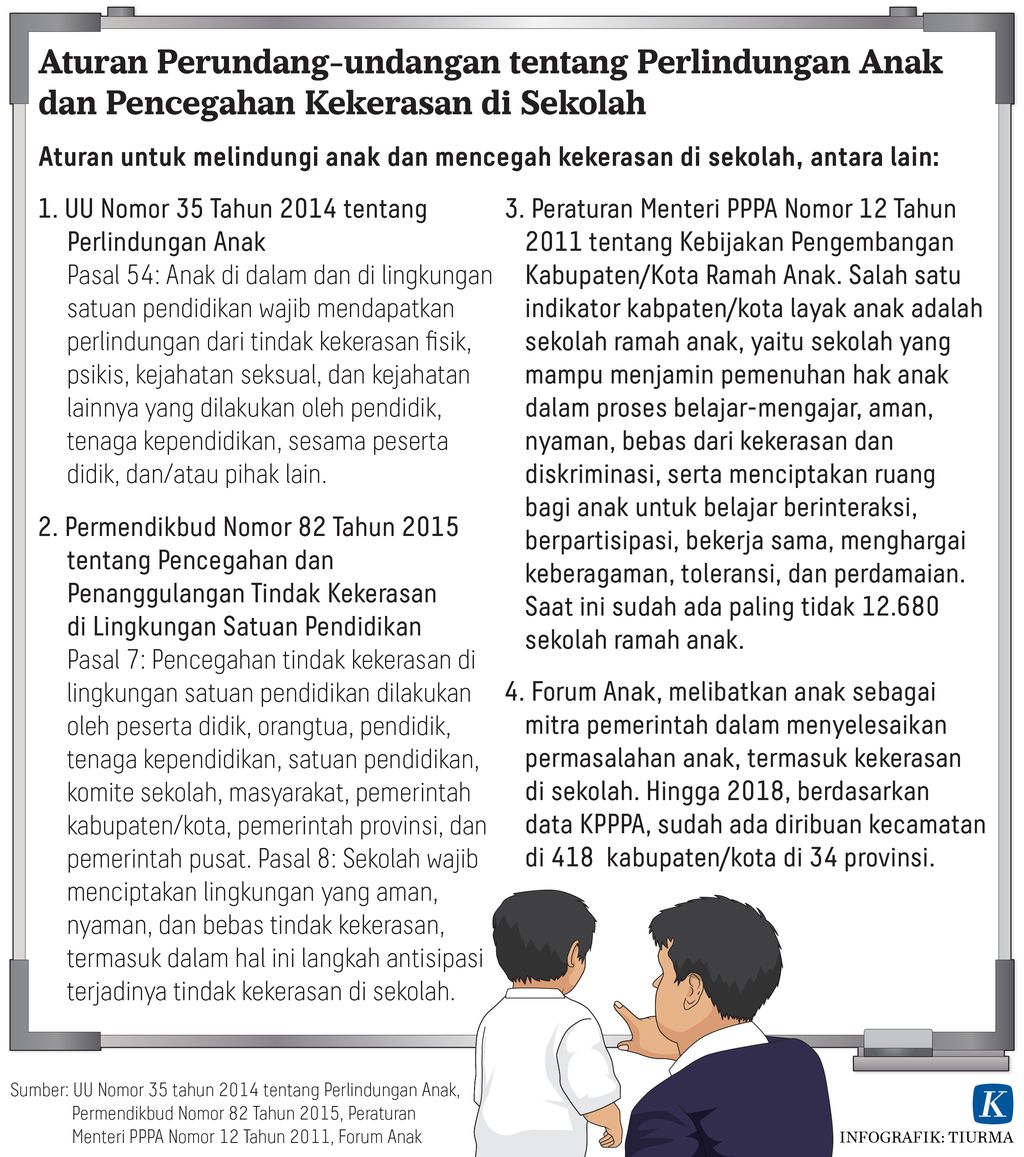

Ilustrasi

Albar Mahdi (17), siswa di sebuah institusi pendidikan di Gontor, Jawa Timur, tewas akibat dianiaya seniornya, 22 Agustus 2022. Selain Mahdi, terdapat dua korban lainnya yang masih dirawat di rumah sakit.

Peristiwa itu dilatarbelakangi kegiatan perkemahan Kamis-Jumat (Perkajum). Dalam kegiatan itu, korban menjadi ketua pelaksana. Penganiayaan dilakukan oleh para seniornya karena korban dianggap melakukan kelalaian dalam kegiatan itu.

Pada awalnya, pihak sekolah cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan tersebut dengan menyatakan bahwa penyebab kematian Albar adalah terjatuh setelah kelelahan mengikuti perkemahan. Setelah pihak keluarga mendesak untuk autopsi, maka pihak sekolah akhirnya mengakui bahwa Mahdi merupakan korban kekerasan fisik. Dalam pengakuan itu pihak sekolah telah meminta maaf dan “bertindak cepat” dengan cara mengeluarkan para pelaku dari sekolah.

Untuk kesekian kali, penyelenggaraan pendidikan telah memakan korban tewas. Pertanyaannya, setelah permintaan maaf, apa jaminan kekerasan fisik itu tidak terulang? Bagaimana regulasi pemerintah terhadap penyelenggaran pendidikan nol kekerasan?

Baca juga: Mengurai Kekerasan di Sekolah

Menutup-nutupi

Setelah jatuh korban berkali-kali di sejumlah sekolah, baik di sekolah kedinasan, militer, sekolah umum dan khusus, pihak penyelenggara pendidikan cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan fisik yang telah terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hal itu karena dinilai akan menjadi aib. Pada saat yang sama, upaya menutup-nutupi itu menjadi sebab potensial pada masa depan,

Kekerasan fisik ini bisa terulang karena lima sebab. Pertama, kultur kekerasan di sekolah masih berlaku. Belum ada penghentian mata rantai kekerasan di sekolah. Dalam kasus itu, para pelaku yang merupakan senior akan merasa lebih dominan daripada para yunior. Hal itu terjadi karena kultur dominasi kakak kelas masih melekat dalam praktik komunikasi di sekolah.

Kultur kekerasan di sekolah masih berlaku. Belum ada penghentian mata rantai kekerasan di sekolah.

Kedua, kurangnya pengawasan pihak sekolah terhadap aktivitas peserta didik. Kegiatan ekstra memang secara resmi sudah diketahui oleh pihak sekolah, tetapi secara riil dalam proses kegiatan pihak sekolah tidak diperhatikan dengan seksama.

Ketiga, ketidakseriusan pihak sekolah mencegah dan menghentikan kekerasan di sekolah. Pihak sekolah menganggap bahwa semua warga sekolah sudah mengerti tentang apa yang harus dilakukan untuk menghindari kekerasan di sekolah. Akibatnya, pihak sekolah terlena dengan aktivitas peserta didik yang selama ini dianggap biasa-biasa saja.

Keempat, ketidaktahuan pihak sekolah untuk mengenali potensi, bentuk, serta penanganan secara menyeluruh untuk menjauhkan diri dari kekerasan. Kelima, tidak ada regulasi dari pemerintah yang jelas dan pasti untuk mencegah, menangani, serta memberi ancaman dan sanksi yang jelas bagi pihak sekolah.

Baca juga: Membangun Sekolah yang Lebih Peduli

Atas dasar argumentasi tersebut, tanggungjawab tidak hanya berada di pundak sekolah, tetapi juga tangan pemerintah. Sampai sejauh ini, regulasi pemerintah hanya menyentuh aspek-aspek empiris dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bukti pertama, pemerintah hanya membongkar pasang peraturan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, penjabaran tentang standar nasional pendidikan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan direvisi kembali.

Hasil revisian itu dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan itu diteken pada 12 Januari 2022.

Kelalaian

Alur pikir pemerintah dalam perubahan produk perundang-undangan itu menunjukkan adanya kelalaian dalam regulasi penyelengaraan pendidikan. Sebagai contoh, pada mulanya terdapat delapan standar pendidikan yang dikenal di PP Nomor 57 Tahun 2021, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Hasil perubahan, PP Nomor 4 Tahun 2022 merumuskan tentang pentingnya dasar standar dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tidak tertulis secara eksplisit. Kini dalam peraturan perubahan dinyatakan bahwa standar pendidikan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Standar pendidikan tanpa standar nilai Pancasila pada akhirnya akan terjerumus pada disorientasi nilai.

Penambahan tentang orientansi dasar dalam standar pendidikan itu didasari oleh kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai utama yang terkandung dalam filosofi bangsa tersebut. Sebab standar pendidikan tanpa standar nilai Pancasila pada akhirnya akan terjerumus pada disorientasi nilai.

Hanya saja, hasil revisi itu tidak membawa implikasi nyata pada tiap satuan pendidikan. Hal itu karena delapan standar pendidikan tidak mengikutsertakan standar nilai dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah akan kesulitan menjawab pertanyaan di mana letak pasal standar nilai yang melingkupi interaksi sosial di dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Standar nilai dalam penyelenggaraan pendidikan tidak bisa dimasukkan di dalam standar kompetensi lulusan, apalagi dalam standar penilaian yang hanya menjangkau evaluasi belajar-mengajar.

Baca juga: Menaburkan (Kembali) Kasih Sayang di Sekolah

Atas alur berpikir tersebut, rekomendasi yang paling mungkin adalah perlu ada standar pendidikan yang berorientasi kepada tata norma yang menjauhkan diri dari kekerasan fisik. Sebagai ilustrasi isi standar itu memasukkan nilai-nilai Pancasila di dalam kultur interaksi yunior dan senior. Misalnya, menumbuhkembangkan kultur interaksi yang didasari oleh persaudaraan dan saling membantu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Gagasan ini tidak bisa ditunda dan sekadar tambal sulam melalui peraturan perubahan. Mendesak kiranya bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang menyeluruh untuk mencapai standar penyelenggaraan pendidikan tanpa kekerasan.

Saifur Rohman, Pengajar Filsafat di Universitas Negeri Jakarta

Saifur Rohman