Kebebasan Agama yang Terluka

Penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon menggambarkan wajah ”bopeng” toleransi dan moderasi beragama kita yang masih jauh panggang dari api. Penolakan itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Heryunanto

Penolakan warga terhadap pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon menampar wajah kebebasan beragama kita yang telah digaransi oleh konstitusi. Penolakan itu juga menggambarkan wajah ”bopeng” toleransi dan moderasi beragama kita yang masih jauh panggang dari api.

Pejabat publik setempat sebagai representasi dari negara yang mestinya tampil di garda depan untuk melindungi kebebasan beragama warganya justru mendukung penolakan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan penolakan bersama warga.

Apa pun alasannya, penolakan pendirian rumah ibadah tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi kita, UUD 1945.

Dalam Pasal 28E Ayat (1) ditegaskan bahwa ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pada Pasal 29 Ayat (2) juga dinyatakan, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Penolakan itu juga menggambarkan wajah ’bopeng’ toleransi dan moderasi beragama kita yang masih jauh panggang dari api.

Selain itu, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah juga sangat mencederai hak dasar beragama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengelompokkan hak beragama sebagai hak setiap orang yang tidak bisa ditunda (non-derogable rights) oleh dan dengan alasan apa pun, baik dalam kondisi damai maupun perang. Di Indonesia, konsep kebebasan beragama sebagai non-derogable rights juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 4) yang menjamin hak beragama sebagai perwujudan HAM yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Moderasi beragama

Lebih jauh, penolakan pendirian rumah ibadah di Cilegon juga mencederai nilai-nilai moderasi beragama yang sudah dicanangkan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penolakan tersebut memukul telak toleransi beragama sebagai salah satu indikator moderasi beragama.

Ironisnya, para penolak menggunakan argumentasi kearifan lokal untuk menolak pendirian rumah ibadah. Padahal, toleransi dan kearifan lokal merupakan dua dari empat indikator moderasi beragama yang tidak boleh bertentangan satu sama lain (selain indikator kebangsaan dan antikekerasan).

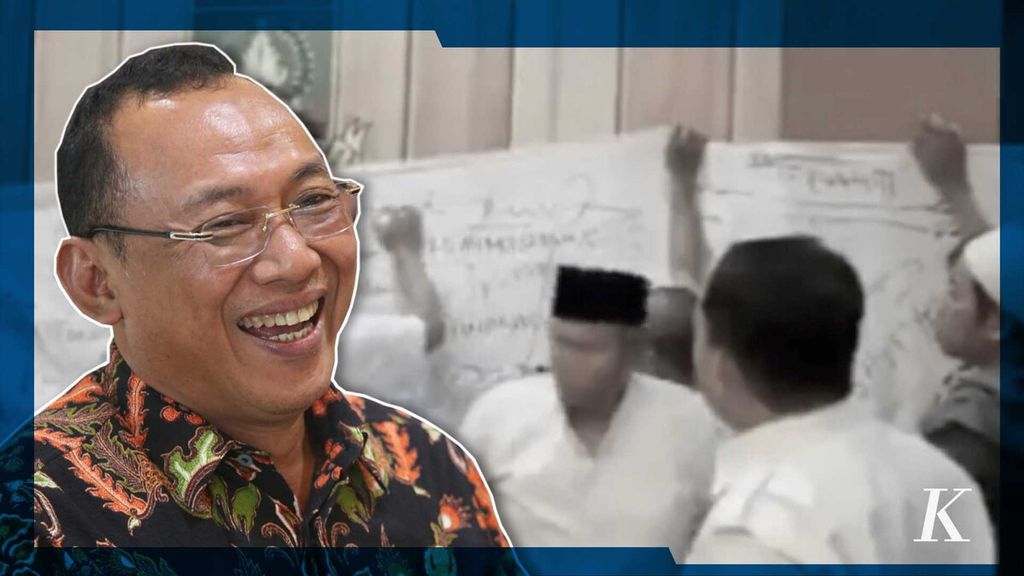

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian datang ke Kantor Pusat Kementerian Agama di Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022). Heldy memenuhi undangan Kemenag terkait dengan polemik pembangunan Gereja HKBP Maranatha. Tak hanya Wali Kota Cilegon, Kemenag juga mengundang pihak Kantor Staf Presiden hingga perwakilan Kemendagri.

Konon, para penolak pendirian gereja di Kota Cilegon mendasarkan penolakannya pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 yang dianggap sebagai kearifan lokal. Argumentasi semacam ini mestinya gugur demi hukum karena bertentangan dengan norma hukum di atasnya (UUD 1945). Dalam ilmu hukum berlaku asas hukum lex superior derogat legi inferiori (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).

Jika kita menilik catatan sejarah, ternyata bukan kali ini saja terjadi penolakan terhadap pendirian rumah ibadah umat Kristiani di Cilegon. Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pemerintah Kota Cilegon telah menolak empat kali pengajuan izin pendirian Gereja HKBP Maranatha sejak 2006 dan lima kali menolak pengajuan pendirian izin Gereja Baptis Indonesia Cilegon sejak 1995. Dari catatan penolakan ini, rasanya ada sesuatu yang tidak sehat dalam kehidupan beragama di kota ini.

Dari catatan penolakan ini, rasanya ada sesuatu yang tidak sehat dalam kehidupan beragama di kota ini.

Penolakan tersebut, tak ayal, menjadi penyebab Indeks Toleransi di Cilegon selalu rendah. Menurut laporan Setara Institut, Indeks Toleransi di Kota Cilegon masih jauh dari kondisi ideal: nomor 15 dari bawah pada 2015, nomor 4 dari bawah pada 2017 dan 2018, nomor 8 dari bawah pada 2020, dan nomor 3 dari bawah pada 2021.

Indeks Toleransi memberikan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan, dan inklusi.

Barangkali yang perlu disadari oleh para penolak adalah efek domino dari penolakan mereka terhadap nasib umat Islam di daerah lain yang mayoritas non-Islam, terutama di luar Jawa. Harus diakui, perlakuan mayoritas Muslim terhadap kaum minoritas penganut Kristiani sering kali menimbulkan efek domino yang mengganggu harmoni dan toleransi beragama di daerah lain.

Sikap penolakan tersebut tak jarang menyulut aksi pembalasan terhadap kaum Muslim ketika mereka hendak mendirikan masjid di daerah minoritas Islam di luar Jawa. Pola relasi antarumat beragama yang tidak sehat ini sudah saatnya dihentikan.

Tersandera politik elektoral

Wajah bopeng kebebasan dan toleransi beragama di Kota Cilegon diduga terkait erat dengan independensi sikap pejabat di sana (baca: Wali Kota Cilegon) yang takut kehilangan dukungan politik dari basis pemilihnya.

Dalam lanskap demokrasi elektoral, salah satu ”jebakan Batman” yang sering kali menjadi titik lemah dalam penyelenggaraan kebijakan publik oleh pemerintah daerah terkait kehidupan beragama adalah hukum ”pertukaran elektoral” semacam ini, yakni aspirasi mayoritarianisme yang dapat mengendalikan dan mengebiri kebijakan publik pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, Kaare Storm dan Wolfgang C Müller (1999: 21) menegaskan bahwa hukum ”pertukaran elektoral” mengandaikan mobilisasi suara politik bagi para pemimpin terpilih dengan imbalan kebijakan publik yang hanya berpihak kepada para pemilih. Dalam demokrasi elektoral semacam ini, suara politik merupakan mata uang politik demokrasi, tetapi penggunaan dan peruntukannya dikonversikan menjadi berbagai bentuk kenyamanan dan privilese terbatas yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir pemilih.

Baca juga: Islam Indonesia Berkelanjutan

Baca juga: Merdeka dan Dewasa Beragama

Sebagai akibatnya, pemimpin daerah terpilih tidak memiliki otonomi dan independensi dalam menjalankan kebijakan politiknya yang seharusnya bersifat universal, imparsial, adil, dan merata bagi semua warga. Konsekuensinya, pemimpin terpilih tidak lagi menjadi milik para pemilihnya semata, tetapi milik semua warga, tanpa kecuali.

Oleh karena itu, kebijakan publik apa pun harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama (public goods). Dalam batas tertentu, seorang pemimpin daerah harus berani mengambil risiko (risk-taker) untuk mengawal, mengamankan, dan mengeksekusi kebijakan publik yang tak populer, tetapi mengandung elemen public good tadi.

Dalam konteks kasus Kota Cilegon, independensi seorang pejabat publik telah tersandera oleh politik elektoral yang bersifat parsial. Kebijakan publik yang mestinya dikawal ketaatan berkonstitusi serta keberpihakan pada hati nurani dan akal budi telah dikendalikan atau didikte oleh aspirasi sebagian warga yang mungkin menjadi basis suaranya (vote-getters) ketika dia memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah.

Inilah titik lemah demokrasi elektoral yang harus menjadi perbaikan pada masa yang akan datang agar demokrasi kita tidak menggerus nilai-nilai demokrasi itu sendiri, yakni harmoni, toleransi, dan kesejahteraan bersama.

”Act of omission”

Di sebuah demokrasi elektoral seperti Indonesia, pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dilakukan aktor non-negara yang dibiarkan atau dilindungi oleh aktor negara (pemerintah) dapat dikategorikan sebagai tindak pembiaran oleh negara (act of omission).

Memang, negara tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran terhadap kebebasan beragama, tetapi ketidakmampuan negara memberikan jaminan beribadah kepada warganya dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM dengan kategori tindakan pembiaran.

Dalam konteks penegakan HAM, keterlibatan negara dalam penolakan pendirian rumah ibadah dapat meningkatkan derajat pelanggaran HAM dari sekadar act of omission menjadi tindakan melakukan (act of commission). Berbagai bentuk pelanggaran HAM dalam kehidupan beragama, seperti persekusi terhadap kelompok minoritas, sering kali masuk dalam kategori tindakan pembiaran di atas permukaan, tetapi berpotensi masuk dalam kategori act of commission di balik permukaan.

Sebaiknya setiap pemimpin daerah dibekali pengetahuan tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM semacam ini agar kasus-kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

(Masdar Hilmy Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya; Dewan Penasihat ISNU Jawa Timur)

MASDAR HILMY