”Food Loss” dan ”Food Waste”, Mengapa Kita Harus Peduli

Selain karena jumlahnya yang besar, ”food loss” dan ”food waste” penting diatasi karena yang terbuang adalah nutrisi, pemborosan SDA dan energi untuk memproduksinya, dan beban yang luar biasa terhadap lingkungan.

Ilustrasi

Apa yang diungkapkan Presiden Jokowi mengenai food loss produksi beras di Indonesia yang tinggi (12-13 persen) saat meresmikan food estate berbasis mangga di Gresik, Jawa Timur (Kompas, 22/8/2022), merupakan keresahan yang harus mendapatkan perhatian saksama dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Persoalan ini serupa puncak gunung es yang harus segera ditangani.

Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan tetap terjaga, bahkan di tengah tantangan pandemi, dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, tingginya food loss (yang tentu terjadi tidak hanya pada beras) dapat menjadi penghambat kemajuan bangsa.

Istilah yang dikemukakan Presiden Jokowi sebagai food loss sebenarnya terkait dengan istilah lain, yaitu food waste. Dalam tulisan ini, istilah food loss dan food waste tetap dipertahankan guna menggambarkan bahan makanan dan makanan yang terbuang (food wastage) sehingga terdapat kesinambungan dengan yang dimaksud oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: ”Food Estate” Mangga di Gresik Diminta Rambah Pasar Ekspor

Dalam mata rantai produksi makanan dari produsen hingga konsumen, bahan makanan baik bersumber dari tumbuhan (buah-buahan, sayur sayuran, kacang kacangan, biji-bijian, dan lain-lain) ataupun sumber hewani (telur, daging, ikan, dan lain-lain) mengalami kehilangan yang disebut food loss dan food waste.

Food loss adalah kehilangan kuantitas dan kualitas bahan makanan yang terjadi selama proses produksi, pemanenan, hingga pascapanen seperti pemrosesan. Sementara food waste adalah kehilangan makanan yang terjadi pada saat distribusi dan penjualan/retail (supermarket, pasar, warung) hingga ke konsumen (rumah tangga, hotel, sekolah, dan lain-lain) (Lipinski, Hanson, Lomax, dan Kitinoja, 2013).

Berbagai faktor memengaruhi tingginya food loss pada satu jenis bahan makanan tertentu, seperti metode pemanenan yang kurang baik, sistem penyimpanan yang tidak tersedia, pemrosesan dengan menggunakan sistem tradisional, hingga pengangkutan yang sangat tidak memadai. Tantangan ini bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.

Selain itu, tingkat dan variasi kemampuan sumber daya manusia (SDM) kita untuk mengatasi tantangan yang ada menjadi kendala tersendiri. Jenis produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang berbeda sering membutuhkan perlakuan dan fasilitas untuk menjaga kualitas hasil panen sangat berbeda sehingga besaran food loss-nya pun dapat sangat berbeda.

Selain itu, kehilangan dan kerusakan hasil panen tersebut juga terus berlanjut bahkan hingga tingkat konsumen dalam bentuk food waste. Permasalahan food waste yang besar disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelemahan pada alur distribusi menuju retail, ketersediaan almari pendingin di tempat penjualan dan konsumen, serta penanganan bahan makanan yang tidak baik dan pembelian dalam jumlah yang terlalu banyak, hingga mengambil makanan berlebih sehingga terbuang dan berakhir menjadi sampah.

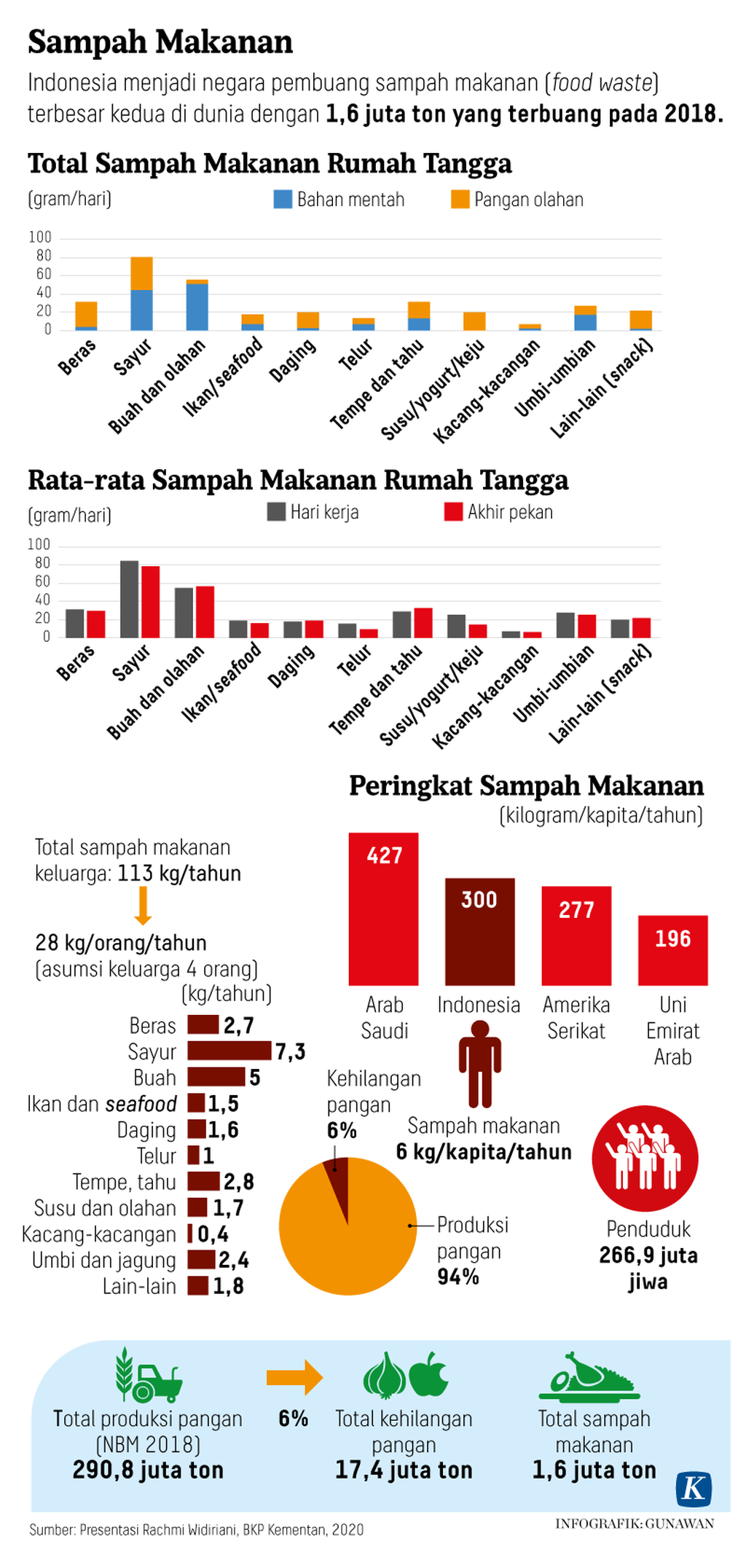

Indonesia merupakan negara penghasil food waste tertinggi kedua di dunia setelah Arab Saudi.

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil food waste tertinggi kedua di dunia setelah Arab Saudi, menurut Barilla Center for Food & Nutrition, dengan kisaran sebesar 300 kilogram per orang setiap tahun (Economist, 2013). Jumlah ini diperkirakan akan terus naik seiring dengan kenaikan penghasilan per kapita penduduk Indonesia.

Beberapa penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa komponen makanan yang banyak terbuang sebagai food waste di rumah tangga kita adalah nasi (10-20 gr per sekali makan) sehingga sebagai makanan pokok, kehilangan yang terjadi akibat food loss beras, semakin tinggi karena food waste berupa nasi.

Selain jumlahnya yang besar, food loss dan food waste penting untuk diatasi karena yang terbuang adalah nutrisi, pemborosan sumberdaya alam dan energi untuk memproduksinya, dan beban food loss dan food waste yang luar biasa terhadap lingkungan.

Kehilangan nutrisi

Penelitian food waste berupa nasi di rumah tangga dan restoran di Indonesia menyebabkan kerugian kehilangan nutrisi berupa protein sebesar 7,46 gr per kapita per hari (Mulyo, 2016). Angka kehilangan nutrisi tersebut akan semakin besar apabila perhitungan diakumulasikan dengan bahan makanan lain yang ikut terbuang.

Hal ini menunjukkan inefisiensi besar mengingat ketersediaan nutrisi dan pemerataannya. Berbagai masalah kesehatan terkait di antaranya tingkat tengkes (stunting) di sejumlah wilayah masih sangat tinggi, kekurangan gizi di 12.183 desa di Indonesia, dan sekitar 26 juta penduduk miskin (BPS, 2022).

Baca juga: Jutaan Ton Bahan Pangan Terbuang di Indonesia

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan angka prevalensi tengkes di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen usia balita, yang terbanyak terjadi di wilayah seperti Aceh, NTT, dan Sulawesi Barat. Selain pola asuh anak, faktor utama terjadinya tengkes adalah kurangnya asupan gizi anak pada 1.000 hari pertama kehidupan sehingga pemenuhan gizi anak pada tahap tersebut menjadi sangat penting agar tumbuh kembang anak dapat optimal.

Tingginya food loss dan food waste di negara kita menjadi ironi di tengah maraknya persoalan terkait kecukupan nutrisi, akses, dan pemerataannya.

Pemborosan sumber daya

Proses penyediaan pangan melibatkan banyak sekali sumber daya, selain sumber daya manusia, tentu juga sumber daya alam seperti air, energi, serta berbagai jenis bahan kimia seperti pupuk, insektisida, dan pestisida. Pada food loss dan food waste yang tinggi, semua sumberdaya tersebut ikut terbuang dan seluruh proses menjadi pemborosan besar.

Sebagai contoh food waste yang dihasilkan di dunia pada 2013 saja setara dengan limbah air sebesar 250 kilometer persegi, 1,4 miliar hektar tanah, dan menghasilkan 3,3 miliar ton gas rumah kaca (FAO, 2013). Di lain pihak, apabila sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif lainnya, akan sangat bermanfaat bagi pembangunan secara keseluruhan.

Dampak pada Lingkungan

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa food loss dan food waste yang tinggi menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca yang besar di dunia selain berbagai kerusakan lain, seperti turunnya kualitas air akibat lindi dari bahan makanan yang terbuang dan rusaknya ekosistem. Karakteristik food loss dan food waste menyebabkan gas rumah kaca seperti metana dan karbondioksida sebagai jenis emisi utama dan dalam jumlah yang besar baik diemisikan di banyak titik pembuangan sampah, mulai dari penumpukan di sumber, hingga di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Kondisi ini semakin buruk karena Indonesia memiliki sekitar 500 TPA yang hampir semua menggunakan sistem open dumping (sampah dibuang begitu saja tanpa melalui pemrosesan) sehingga terbentuk kondisi tanpa oksigen (anaerobik). Pengelolaan food loss dan food waste ini menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi janji Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pengelolaan food loss dan food waste ini menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi janji Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Strategi pengurangan

Tingginya food loss dan food waste harus mendorong pemerintah bertindak secara holistik dalam pencegahannya. Apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini melalui program food estate berbasis mangga oleh Kementrian Pertanian hanyalah satu titik dalam perjalanan panjang hasil budidaya (mangga) hingga sampai ke konsumen.

Dukungan terbentuknya banyak food estate di seluruh negeri untuk berbagai hasil pertanian dan peternakan lain tidak hanya untuk meningkatkan ketahanan pangan bangsa, tetapi juga harus dibarengi dengan gerakan bersama menyelamatkannya agar tidak tercecer menjadi food loss dan food waste. Berbagai teknologi pertanian dan peternakan harus dikembangkan, termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendorong terciptanya pemerataan bahan pangan, tetapi juga harga pangan yang lebih terjangkau semua kalangan, dan memungkinkan hasil bahan makanan dapat sampai di konsumen dalam kualitas yang baik.

Baca juga: Akar Kebiasaan Membuang Makanan

Lebih dari itu, penurunan jumlah food loss dan food waste akan juga mengurangi sampah terbuang ke TPA secara signifikan. Dalam keseluruhan usaha perbaikan, masyarakat tentu punya peran yang sangat penting untuk ikut terlibat.

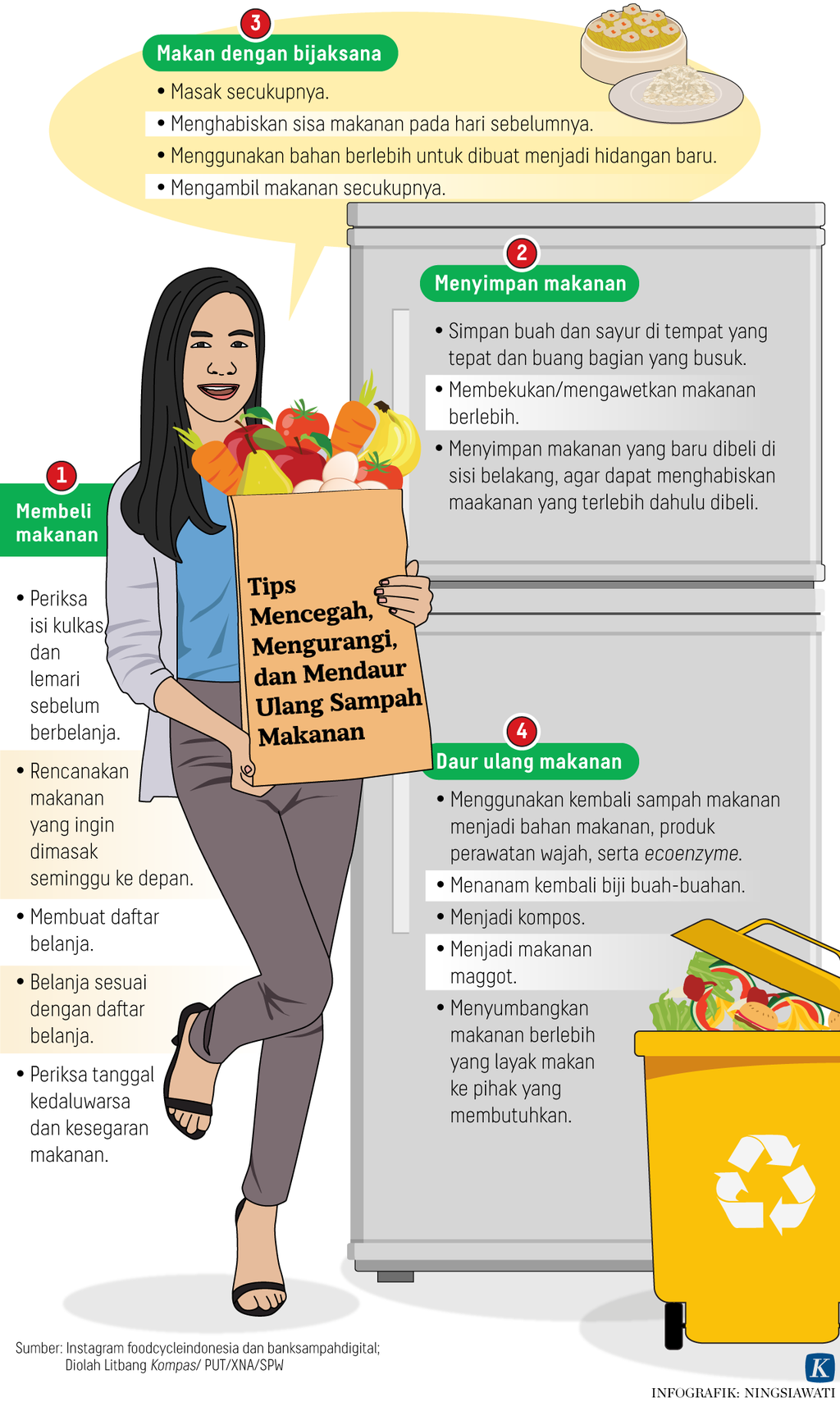

Karena sumber food waste sebagian besar adalah rumah tangga, maka faktor perubahan perilaku kemudian menjadi sangat penting untuk diperbaiki. Berkembangnya berbagai gaya hidup dalam bidang kuliner seperti wisata kuliner, konsumsi raw food, mindful eating, dan lain-lain harus dimaknai dengan lebih mendalam termasuk di antaranya mengurangi jumlah makanan yang terbuang.

Sesungguhnya kearifan budaya manusia bahkan budaya lokal kita sangat berkaitan erat dengan makanan. Dalam banyak kesempatan kita merayakan peristiwa kehidupan dalam simbol-simbol berupa makanan tertentu, seperti upacara kelahiran bayi di Jawa yang sarat makna dan dilambangkan dengan berbagai hasil pertanian, kebersamaan Hari Raya Idul Fitri dengan ketupat dan opornya, dan upacara kacar kucur dalam perkawinan adat Jawa dengan memberikan beras kepada mempelai wanita.

Jika makanan diidentikkan dalam simbol-simbol suci dan keindahan, alangkah mulianya jika dia diletakkan di tempat semestinya, tetapi tentu bukan di tong sampah.

Gabriel Andari Kristanto, Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia

Gabriel Andari Kristanto